【読書メモ】リーダーシップ:服部泰宏著『組織行動論の考え方・使い方』[第5章]

第5章はリーダーシップ論が扱われています。昨年2月に服部先生にも一部ご参加いただいた立教でのオンライン読書会で私が担当した章なので、当日の資料を切り貼りしながら内容の一部をご紹介します。

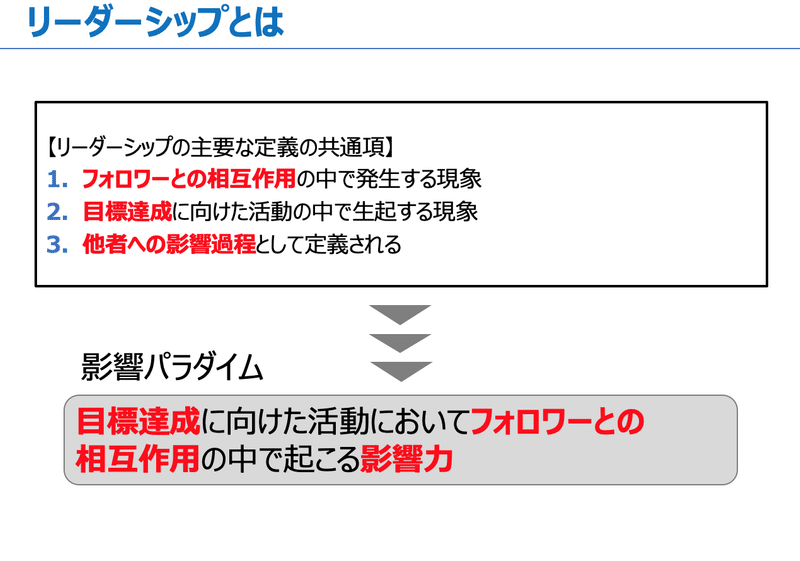

リーダーシップの定義

リーダーシップの定義には様々あります。その中で、2020年現在で著者が文献レビューされた中での共通項として挙げられているのが上のスライドの三つです。三つの共通項を踏まえてポイントを抽出すると影響力というキーワードが出てくるようで、影響パラダイムと表現されているようです。

特性理論

影響力の源泉には何があるのでしょうか。リーダーシップ論が提唱された初期の段階では、非凡な指導者が持つ特性が着目されました。資質や性格といった持って生まれたものが優れた指導者と普通の人とでは違うのではないかというわけです。

一面としてこうしたことはあるのでしょう。ただ、特性だけが大事となると、後天的に開発することは不可能になりますし、主観的な側面だけで見ることになります。そこで次に注目されたのが行動です。

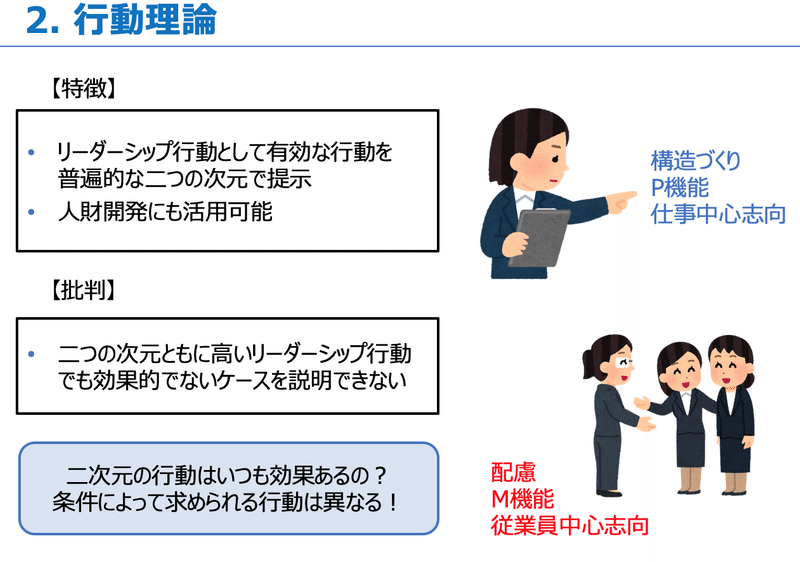

行動理論

リーダーシップ行動の軸分けも種々ありますが、ざっくり言えばPerformance(P機能)とMaintenance(M機能)の二つで分けるものが主流です。ビジネス現場の文脈に即して超意訳して言えば、P=仕事をバリバリ進める行動、M=職場内のメンバーへの配慮行動、という感じです。

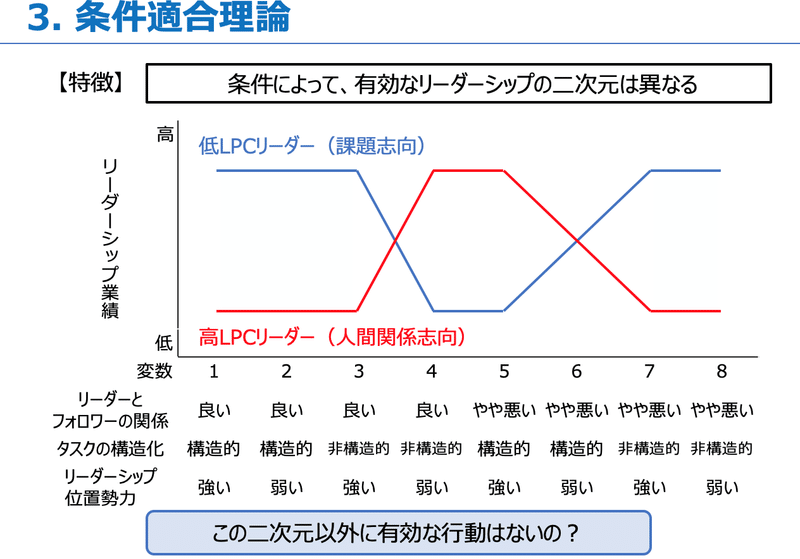

状況適合理論

PとMの二つでリーダーシップ行動を捉えることは測定もでき、後天的に開発も可能です。ただ、変化する状況の中でいつでもどちらも有効かと言われると必ずしもそうではありません。そこで次に登場したのが状況適合理論です。

状況適合理論では、リーダーとフォロワーの関係、職場におけるタスクの構造化の度合い、リーダーの持つ権限の強弱、という三つの組み合わせで、どのようなリーダーシップ行動が適合的かを表しています。職場の変化に合わせて対応できるというメリットがあります。

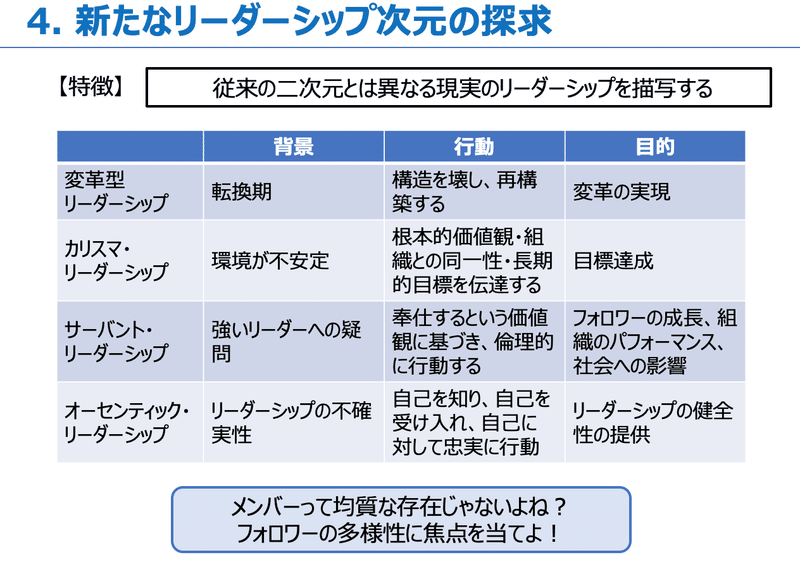

新たなリーダーシップの次元

PとMで分けられないものもあるよねぇ、というリーダーシップ論の流れが1970年代頃から出てきたようで、変革型リーダーシップ、カリスマ・リーダーシップ、サーバント・リーダーシップ、オーセンティック・リーダーシップ、などが登場してきます。それぞれ説明すると本一冊でも終わらないと思いますので、ざっくりの使い分けは上図をご参照くださいませ。

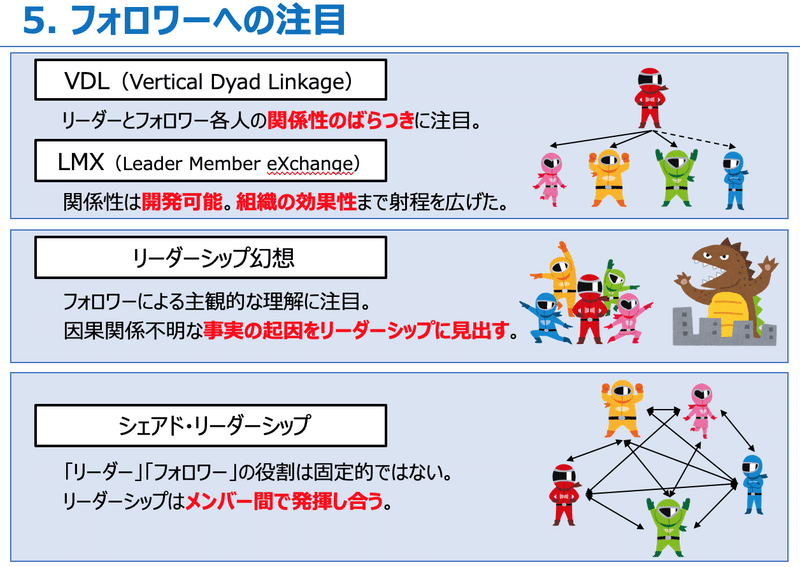

フォロワーへの注目

ここまでの論が全てリーダー側に着目していたのに対して、フォロワー側に注目したものが上図のまとめです。VLDやLMXはリーダーとフォロワーとの関係性が大事といい、リーダーシップ幻想ではフォロワー側の主観的な認識に注目しましょうと言っており、シェアド・リーダーシップはリーダーとかフォロワーとか役割を固定的に捉えるのってどうなんでしょうか?と疑問を呈している、という感じです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?