いつも建築家として喜び楽しみましょう|内田祥文の設計製図ガイダンス

「建築家になるんなら、設計がメシより好きにならなくちゃだめ。」

1944年、東京帝国大学第二工学部建築学科に入学した宮内嘉久(1926-2009)は、演習を担当する先生が初講義で開口一番そう語った思い出を書き留めています。

その先生とは建築学科講師・内田祥文(1913-1946)。

後に建築ジャーナリズムの道で生きた宮内は、内田の授業が数少ない興味深い授業だったと語っています。

実際、内田は情熱的なまでに建築設計に打ち込み、建築創造を都市設計とのつながりのもとに構想する当時の新潮流を懸命に摂取し、設計・研究に打ち込む日々でした。そんな彼の情熱が宮内にも伝わったのかも知れません。

内田祥文は、戦前期日本において「コンペの天才」と評され、丹下健三(1913-2005)と並ぶ若手建築家として将来を嘱望されました。しかしながら、戦後すぐ夭逝したことから、戦前期の評価とは裏腹に彼の業績が顧みられることはほとんどありません。

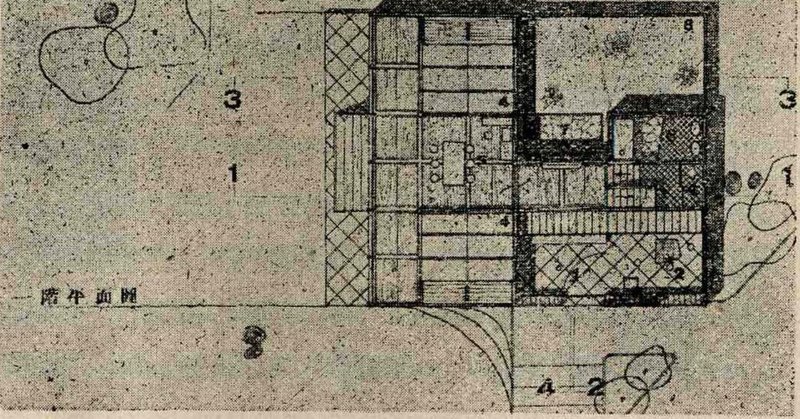

そんな内田が東京帝国大学第二工学部建築学教室で担当した演習授業「建築計画及製図」で行った講話、いわば設計製図ガイダンスが小冊子として記録されています。タイトルは「建築と学校製図」(1942.4)。

若き建築家・内田祥文は、入学してきた学生たちへ向けてどんなメッセージを発したのでしょうか。しかも、1942年という「戦争の時代」に。小冊子「建築と学校製図」をもとに、彼の声に耳を傾けてみたいと思います。

小冊子「建築と学校製図」

その小冊子はわずか20ページほどのもので、目次構成は以下のとおりです。

前言

1.日本の建築家

2.建築家と製図

3.製図の本質

4.製図する態度

5.製図の勉強法

結言

内田は建築学科へ入学し「建築家としての第一歩」を踏み出した学生たちに、建築家とは何か、建築家と製図の関係、製図の精神・本質、製図する態度、製図の勉強方法、具体的な建築図面の造り方について語っています。

その内容からしておそらく「建築計画及製図第一」の初回授業で講述した内容をガリ版刷りで冊子化したものと思われます。

第二工学部と内田祥文の教育

内田祥文の演習授業が行われたのは、1942年に新たに開設された東京帝国大学第二工学部です。

戦時における工学者・技術者養成を目的とした実学重視の教育を特色とし、土木工学、機械工学、船舶工学、航空機体学、航空原動機学、造兵学、電気工学、建築学、応用化学、冶金学の各教室、そして3つの共通教室で構成されていました。

建築学教室は、内田祥文のほかに、教室主任・小野薫(1903-1957)、渡辺要(1902-1971)、星野昌一(1908-1991)、坪井善勝(1907-1990)、関野克(1909-2001)、勝田高司(1916-2010)、高山英華(1910-1999)、第一工学部と兼担した内田祥三、浜田稔、前川國男(1905-1986、非常勤)らが教育職員として布陣したなんともスゴイ教育体制。

荘厳な本郷キャンパスにくらべると、木造バラックみたいな校舎のたつ第二工学部は、教師陣の年齢構成もとても若く、自由闊達な雰囲気で学ぶことができる教育環境だったことを多くの卒業生が証言しています。

「建築と学校製図」を読む

では、小冊子の内容を章ごとにみていきたいと思います。

前言

建築学科に入学し「建築家としての第一歩」を踏み出した学生へ向け、広範囲にわたるオリエンテーションを行っています。

建築家というものはどういう人々をいうのか

建築家と製図とはどんな関係にあるのか

製図の精神・本質とはいかなるものか

製図する態度はどうあるべきか

製図の勉強はどのような方法で行うべきなのか

建築図面の具体的なつくり方はどうするのか

それらを丁寧に説明した上で、設計製図課題の出題意図を解説します。

そこで語られる内容は、「建築計画及製図第一・第二」という科目のみならず、「建築家がその一生涯を通じて問い続けていかなければならない問題」であり、その問いのための「道しるべ」となる研究課題だと語りかけていきます。

1.日本の建築家

まず、内田は話を始めるにあたり、建築や建築行為を「素晴らしく面白いことであると同時に、またとてもむずかしいもの」と表現。「男の一世一代の仕事として、これほどやりがいのある仕事は、そうたくさんはない」と語っています。

また、当時は1942年。言葉には当然に戦争の刻印がなされています。「ただいまは大東亜の大建設が、われわれ日本人の手によって、まさに開始された時代です。東の空のほのぼのとあけそめる心が、建築家の心である時代です」との認識も示しています。

当時、日本の建築界は、これまでの中国や西洋からの「丸写し」を脱して、日本独自の建築創造を模索していました。「明治、大正の模倣の時代は去って、昭和の創造の時代が到来した」。そういう時代認識でした。

我々建築家は、いかにしても大東亜建築のために、欧米を圧する我が日本文化を創造建設せねばならぬ義務を持つに到ったのであります。すなわち、我々建築家の前途は、実に洋々たるものであると同時に、また我々の任務も実に重大であるといわざるを得ないのであります。

これは新入生へのメッセージである以上に、若き建築家である内田自身の建築課題でした。

2.建築家と製図

さらにテーマは「建築家と製図」へ。

「建築製図の対象は建築であり、製図ではない」ものの、「建築製図なしには建築を考えることはできない」との指摘から、建築における製図の重要性を説き始めます。

製図するにあたっては、「建築学の総合」、つまりは、構造、材料、計画上の科学、歴史、意匠、あるいは建築と都市計画や地方計画、国土計画に関する知識などの総合的把握が求められるのだと言います。

「総ての工学技術を総合」し「それを一つの藝として完成するのが建築家の任務であり、こうした過程を現実に表現して行くのが製図」だと。

さらに、「総合」を旨とする建築観、建築家像にあわせ、内田は「建築家の製図は、その建築家の人格を表すものである」とも指摘。「その建築のできた時代によっても明に示される」ものだと注意を促しています。

3.製図の本質

次に「製図の本質」では、製図とは何かを語るとともに、製図の種類に触れている。製図とは何かを次のようにまとめている。

製図は、無の空間に建築家の心によって形として現実に建築を存在せしめて行く、一つの労作の手段として、設計者を第一の対象として使用せられると同時に、また、設計者の考えを第三者に知らせる手段、いわば建築という一つの内容を持つ手段として、第三者を対象として意味を持つものであります。

これに対し、「学校で行う設計製図の目的」を3つ挙げます。

1.建築家として自分の頭の中で種々の前提条件を整理、総合して新しく建築を創造する鍛錬を行うこと。

2.自分の脳裏に描いた建築を、具体的に建築技術を動員していかに表現するかの鍛錬を行うこと、および、自分の頭に描いた建築をいかに正確に第三者に知らしめるかを修得すること。

3.具体的に製図した設計製図を用いて、それを各種の方面から批判し、研究し、その欠点および、その長所を確知し、次の設計への基礎とする。

学校での製図は、本質的には「完成された製図」ではないことを指摘し、「二年と六ヶ月」(当時は卒業までの年限が短縮されていた)のなかで精進すべきものだと言います。

4.製図する態度に対する考え

次に内田は「製図する態度」に言及。「製図を行うにあたって、気迫ある真摯な態度が大切」と言い、偉人の例を引いて、努力を怠らないよう激励しています。ここで、内田は製図する態度の一つとして「構造」の重要性を指摘しています。

最も優れた建築というものの第一条件は、その構造をいかに正しく使用したかということにより定まるのであり、また、将来の新しい建築の創造は、新しい構造の発達によってのみ可能であるということもできるのであります。

さらには、建築と関連諸分野との関係、特に「国家」建築との関係を次のように説明します。

我々日本の建築家にとっては、日本の国家なくして建築を考えることはできぬのはもちろん、また、それの建築せらるる土地の風土、気候、それの持つ社会的意味なくして建築を考えることもできぬのであります。

こうした語りっぷりにも、当時、建築家が直面していた社会課題をうかがうことができます。

5.製図の勉強方法

最後に内田は「製図の勉強方法」を紹介します。「よいものをたくさん見る」こと。そして、「建築の心、建築の精神をわがものとすること」だと。ここでいう「建築の精神」について、内田はこう説明しています。

建築を愛する心、建築を粗末にしない心。建築の中からそのよさを発見する心でそれがあります。建築を正しくじっと味うところから、おのずと出てくる感情が建築の始まりであります。

この心のことを「科学する心」とも言い換え、「建築の精神」を我のものとするよう説く内田。さらに「創造する心」についても言及し、「もしも建築家に創造する心が欠けていたとしたら、 建築には進歩がなく、気迫がなく、衰微あるのみ」だと述べます。

結言

小冊子の締めくくりに、内田は「建築製図は、建築家の体を通してのみ修得される」ことを繰り返しています。そして「建築が上手になる秘決」を「建築が好きになること」と述べ、次の様に続けます。

皆さんが本学を卒業されるときに「建築というものが面白くてしかたがなく、しかも建築というものは実にむずかしいものだ」と心から思われたら、それで学校製図の目的は充分達したと考えるものであります。

このように小冊子「建築と学校製図」は、演習授業「建築計画及製図」という一科目の履修に際してのガイダンスに留まらず、建築家となるにあたっての知識・技術や、時代認識や精神論にまで踏み込んだ内容となっています。

おわりに

内田の言葉には、やはり戦争の影が色濃く反映されています。戦時下であるということが、建築とは何か、建築家はいかにあるべきかという問いを鋭く内田に突きつけているのでしょう。

実際、内田は「創造」を一つのキーワードに、これまでの中国・西洋の追随を脱した「新しい建築」を追求する「気迫」に溢れた「覚悟」の姿勢を「大東亜」の建築家に求めます。当然に自分に対しても。

また、構造、風土、気候、国家と関係づけた建築創作、さらには材料や意匠、歴史のみならず、都市計画・地方計画・国土計画との関連において「総合」することの重要性も強く訴えました。

こうした建築観・建築家像は、内田自身のオリジナルというよりも、当時、建築家や建築学者らに共有されて認識。若き建築家、そして実父・内田祥三に引き上げられ、東京帝国大学で教鞭を執ることになった内田は、よりラディカルにそうした認識を自分自身に突きつけたのではないでしょうか。

小冊子の内容は、いまの時代からみて、やや違和感を感じる部分もあれば、表現の仕方はともかく、現代と共通する認識もたくさん見られるものでした。また、忘れかけていた考えや姿勢もまたあったのではないでしょうか。

さて、「建築と学校製図」の最後は以下のように締めくくられています。

我々は常に建築家であらねばなりません。小説を読むときでも音楽を聞くときでも、絵を見るときでも、あるいは風景をたのしむときでも、つねに建築家として喜び、楽しまねばなりません。(中略)いかに気迫があり、いかに猛烈に努力を重ねようとも、こうした、伸やかな休息の潤いがなかったならば、立派な仕事はできぬのであります。

戦争の時代に生を受けた不幸を、内田は生真面目すぎるほど前向きに受け止めていました。今日ほど、われわれ建築家に「たくましい夢を持つことの必要な時代」はないのであり、夢により創造精神が育まれるのだと語ってもいます。そんな内田の「気迫」は、なんだか息が詰まる思いも。

敗戦を経た1946年3月。内田は将来を嘱望されながらも、過労がたたったのか日本大学研究室で研究に従事中発病。同月26日、日本大学附属病院にて帰らぬ人となりました。

あまりに早すぎる死に直面した師・岸田日出刀(1899-1966)は、内田祥文への追悼文を寄せています(後に著書『窓』(相模書房、1948に収録)。

心もち首をいつも曲げた人懐っこい容子をした朗らかな祥文君が死んだとはどうしても思えない。同君の晴れやかな結婚式に媒酌人として立つ光栄をもったわたくしが、「行くとして可ならざるはない祥文君の建築家としての将来は正に洋々たるものがあります」と挨拶したのは、つい先き頃のように記憶に新しく、その後の祥文君の活躍は、どこまでも伸びるとも想像できぬほどに活気と精彩に満ちたものだっただけに、その突然の訃報に接して心から惜しいことをしたと嘆かわしく思った。

戦争、そして戦後復興という状況は、内田の「伸やかな休息の潤い」を奪っていったに違いありません。でも、それとて誰かに強制されたというよりも、自らやむにやまれぬ思いに突き動かされてのことだったのでしょう。人懐っこく、朗らかな内田を「気迫」の世界へと誘うほど、「建築」は魅力的であり魔力的でもあるのだと思います。

(おわり)

※引用文は適宜、旧字旧仮名を新字新仮名に改め、一部漢字表記を変更するなどして、読みやすさを優先しています。

参考文献

大山達雄ほか『東京大学第二工学部の光芒』、東京大学出版会、2014

宮内嘉久『建築ジャーナリズム無頼』、晶文社、1994

宮内嘉久『少数派建築論』、井上書院、1974

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。