絵本で読む〈重機イメージ〉の戦後史へ|ブルドーザー、ダンプ、ロードローラー

子どもはなぜか重機が大好き。

うちの娘もパワーショベルやホイールローダーを見つけるたびに興奮したものです。やはり絵本でも重機モノは安定した需要があるようで、我が家の本棚にもあれこれ重機モノ絵本があります。

そんな重機モノ絵本を娘に読み聞かせるなか、いろいろあれこれ気づくことがあります。

『ブルドーザーのガンバ』

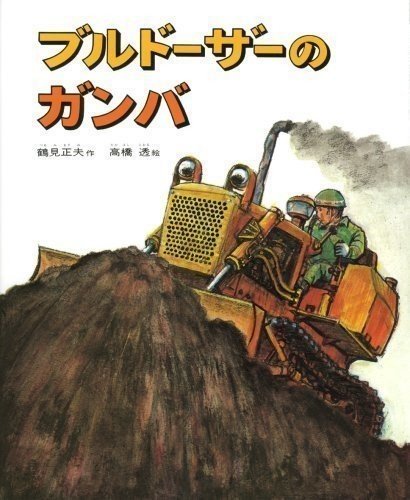

たとえば『ブルドーザーのガンバ』(鶴見正夫・髙橋透、1973)。たぶん舞台設定は多摩ニュータウン建設地じゃ中廊下と思われる名作絵本(図1)。

図1 ブルドーザーのガンバ

主人公のブルドーザー・ガンバは建設会社でかつて大活躍し、社員皆から感謝される存在でした。もう今は隠居の身だったけれども「日本一大きい団地」の建設に駆り出されることに。老体にムチ打って出陣した現場。しかしガンバは工事終了後に現場へ置き去りにされてしまいます。

雨ざらしにされたガンバは、通りがかったハイカーたちに罵られます。なぜって、ガンバは団地建設によってハイカーたちの憩いの場所だった自然を破壊した張本人なのだと。

それは不当な汚名でありつつ、とはいえ自然を破壊したことは否定できない事実でもある。思いと結果に引き裂かれるかわいそうなガンバ。最後はある小さな命を救うことと引き替えに命燃え尽きます。なんとも切ない結末。

この絵本、1982年の改訂版だけれども、初版は1973年。まさに第一次オイルショック直前の『モーレツ社員』の時代でもあります。作者はひょっとしたらそこに日本の成長を支えるサラリーマンの姿を重ね合わせていたのかもしれません。

『ブルドーザーのガンバ』では、重機は自然を破壊する者として悪印象とともに描かれています。そして、作者はそんな重機が背負う悲しみを慈しみとともに描いているようにも見えます。

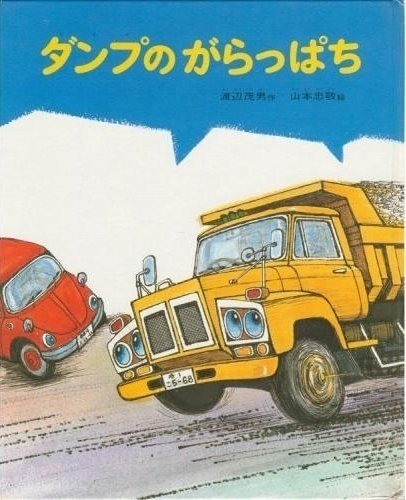

『ダンプのがらっぱち』

では他の絵本ではどうでしょう。そういえば、『ブルドーザー』のガンバと同じく1973年に単行本化された(初出は1971)『ダンプのがらっぱち』(渡辺茂男・山本忠敬)も、ラストシーンでダンプはスクラップと化し、子ども達に「わーいわーい、ぽんこつダンプ」と罵られて終わります(図2)。

図2 ダンプのがらっぱち

心優しく力持ちだったダンプが、ブルーカラーな職場の洗礼を受け乱暴者と化し、危険運転を繰り返し最後は過積載から崩壊する話。このなんともいえない後味の悪さは何なのでしょうか。そもそも重機モノ絵本では主人公たる重機が悪印象でもって描かれるものなのか。実はそうでもありません。

東京五輪の年に出版された『のろまなローラー』(小出正吾・山本忠敬、1964)は、のろのろ運転しかできない主人公ローラーが周囲からバカにされながらも、実は社会の安全を下支えしてることが知れて尊敬される話です。ここでの重機は、社会に貢献する者として描かれています。

1964年:社会に貢献する者→好印象

1971年:自然を破壊する者→悪印象

好印象から悪印象へと180度の転換。このあいだに何があったのでしょうか。それはもう言うまでもなく、1968年の学生反乱であったり、1970年の大阪万博後の失速感だったり、社会問題化していた公害などなどでしょう。

これらの時代背景が色濃く陰を落とすことで、開発行為、土木事業は高度成長を下支えした「のろまなローラー」から「ダンプのがらっぱち」へと変化していったのではないでしょうか。

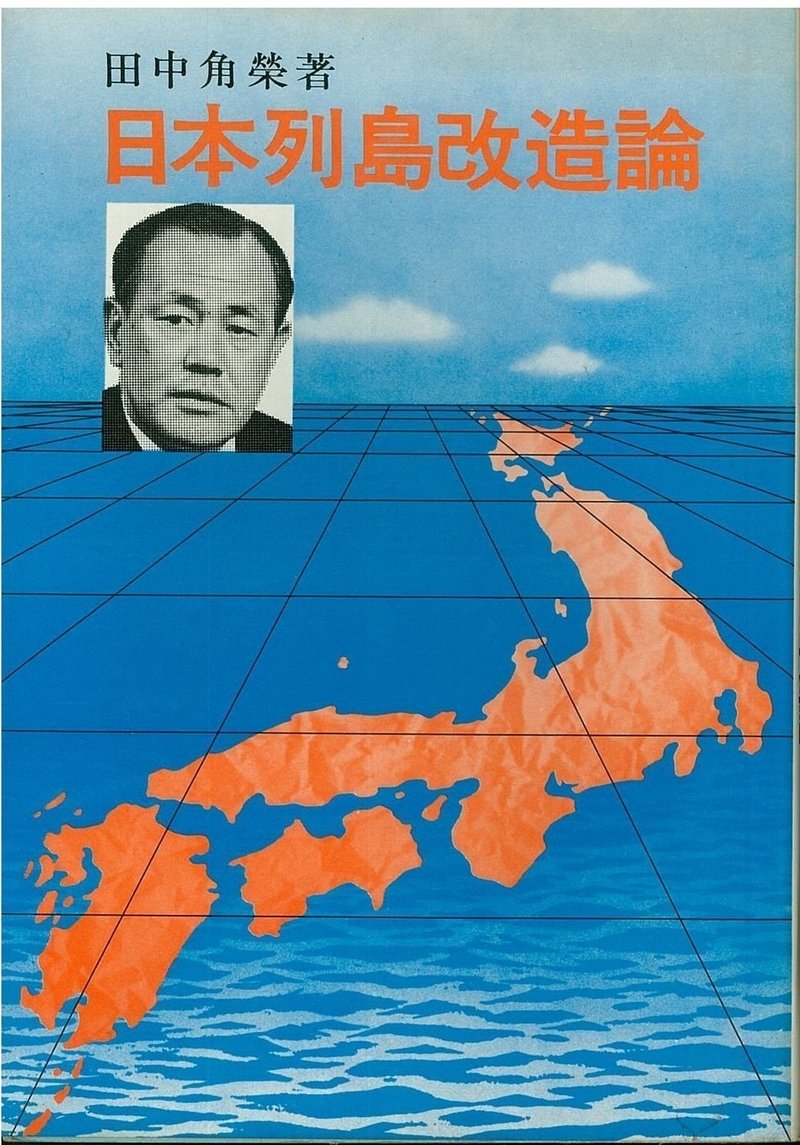

そんな重機イメージの変遷を象徴する人物として思い出すのが、今太閤とも呼ばれた田中角栄。ズバリ「コンピューター付ブルドーザー」とあだ名され、重機になぞらえられた角栄。国政進出前は田中土建工業社長だった角栄。彼への毀誉褒貶は、1970年頃を境に180度変化していきます(図3)。

図3 日本列島改造論

1972年には『日本列島改造論』、田中内閣成立。1976年にはロッキード事件により逮捕。それこそ、あのダンプのがらっぱちの最期は、田中角栄の凋落を予見したかのようにさえ見えてきます。

重機モノ絵本のその後

さてさて、そうした重機モノ絵本も、1980年代には無色透明健康路線へと変化したように思えます。それこそブルドーザー、ショベルカー、ダンプカー、ロードローラーなどを明るく賞賛した歌「はたらくくるま」(ひらけポンキッキ)は1980年代のヒット曲になります。1986年の「はたらくくるま1」の3番には重機が登場します。

のりもの あつまれ いろんな くるま

どんどん でてこい はたらく くるま

おもたいにもつを あげさげ フォークリフト フォークリフト

じめんのでこぼこ たいらに ブルドーザ ブルドーザ

おおきないしでも らくらく ショベルカー ショベルカー

ジャリをいっぱい つみこむ ダンプカー ダンプカー

いろんな くるまが あるんだなあ

いろんな おしごと あるんだなあ

はしる! はしる! はたらくくるま!

(「はたらくくるま1」3番、伊藤アキラ作詞・越部信義作曲)

時代もバブルへ突入でどんどん土建開発は進みました。

さらに2000年代末には、あの民主党政権の公約「コンクリートから人へ」が登場。この動きは重機モノ絵本に影響を与えたのでしょうか。予断はマナー違反ですが、まぁ多分これっぽっちも影響してないだろうなぁ、と推察。そもそも「コンクリートから人へ」はコンクリートと人を対立項としていることが絵本の想像力から数段劣っているようにもみえる。

それこそ、絵本作家バージニア・リー・バートンは、農村が重機によって破壊され都市化されていく過程を追った『ちいさいおうち』(1942)の作者であると同時に、『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』(1937)や『マイク・マリガンとスチーム・ショベル』(1939)、さらには『はたらきもののじょせつしゃ けいてぃー』(1943)の作者でもありました。

彼女は温かな眼差しでもって、都市も機械も、善悪・功罪両面を持ち合わせる両義的な存在であることをしっかり描いています。

あと、近年の田中角栄再評価と重機モノ絵本の関係はどうだろう、とか、もっと歴史をさかのぼって、戦時科学雑誌『機械化』に描かれた画家・小松崎茂の戦車・重機たちを、戦後の重機モノ絵本の前史として位置づけ、『こども絵本と重機イメージの戦後史』とかいった本が書けそう!とか妄想は広がります。

※この小文をまとめるにあたり、Twitterで日頃お世話になっている17さんから貴重な示唆をいただきました。ありがとうございます。

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。