ツーバイフォー住宅|戦後民主主義の〈住まい〉的実践

ツーバイフォーはブラックバスか?

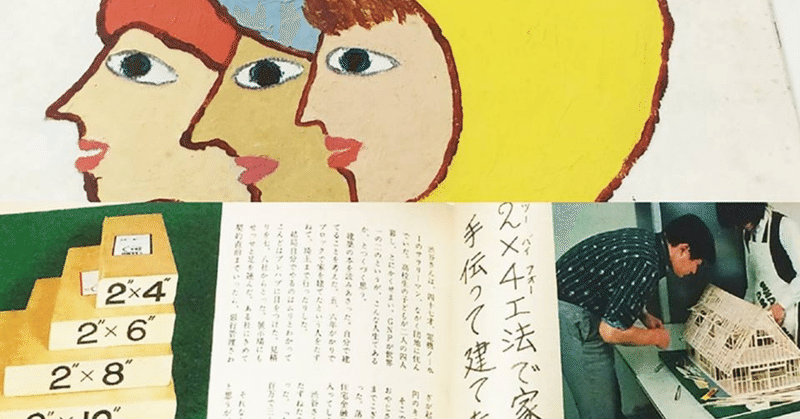

雑誌『暮しの手帖』の1977年早春号には「2×4工法で家中が手伝って建てた家」と題した記事が掲載されています。

計画・施工に渋谷さん一家が参加し、あちこちを自分たちの手でつくった思い出の一軒家。できればセルフビルドで建てたいけれども、やはりそれは大変。「むずかしいところや危ないところはクロウトにやってもらう」という建主参加型の家づくりを提案するのがこの記事の主旨です。

この記事に登場する2×4=ツーバイフォーは、正式名称を枠組壁工法(アメリカではプラットホーム工法)と呼びます。日本へ本格移入された1974年には工法のオープン化、公庫仕様書発刊、建築基準法に基づいたツーバーフォー工法第1号(米沢市開発公社)着工、三井ホーム設立などの出来事が立て続けに起こりました。

ツーバイフォーは構法・構造ともに簡素で合理的な「素人工法」であることが利点。木工事が簡略化されることからコスト抑制も期待できる上に、熟練技術者の人材不足対策にもなると鳴り物入りで日本へと移入された経緯を持っているのだそう。

北米由来の「外来種」であるツーバイフォーゆえ、当時も今も賛否両論。それこそツーバーフォー悪玉論は以下のような勢いで語られます。

貿易摩擦解消のために無理やり北米材を買わされることになり、それと抱き合わせで導入されたのがツーバイフォー。気候風土の違う北米生まれで、合理化されているゆえに高い技術が必要ない。おかげで大工の技術を活かす場が減り、日本の林業も大打撃を受け、長持ちしない上に地球環境にも悪い住宅がはびこるようになった!プンプン!

いってみればツーバイフォーは日本の住宅界における「ブラックバス」なわけです。そこでなされる指摘(というか指弾)は、それはそれで一理あるし、指摘される問題は是非とも改善していかねばならないのだろうけども、でも話はそんなに単純なんでしょうか。ちょっと雑すぎる悪玉論では中廊下とも思えます。

たとえば、『ツーバイフォーのすべて』(日本経済新聞社、1975)など、1970年代当時になされたツーバイフォーへの語られ方をみていくと、そこには研究者・技術者たちを中心に抱き続けてきたオープンシステムへのロマン、住宅建築費の抑制をあの手この手で模索する建設省・通産省の動向があったことがうかがわれます。

言うなれば、家づくりを「熟練した技能をもつ大工の領域」から、「素人や無技能工であってもつくれる日曜大工の領域」へと引き寄せる切り札としてツーバイフォーは着目されたわけです。それは「木造住宅の民主化」ともいえる動き。

ツーバイフォーの技術基準告示(1974)の翌1975年3月から家づくりを計画し、数ヶ月かけて竣工した渋谷さん一家のレポートが、冒頭に紹介した『暮しの手帖』の記事というわけです。

『暮しの手帖』と戦後民主主義の実践

ところで、雑誌『暮しの手帖』は日曜大工と縁の深いことでも知られます。日常を丁寧に生きるというコンセプトゆえ当然でしょう。

そもそも、編集長・花森安治(1911-1978)自身が「日曜大工」をこよなく愛し、出版社内に工作室を設けるこだわりぶり。雑誌創刊以来なにがしかの工作関連記事が掲載され続け、『暮しの手帖別冊:自分で作れる家具』(1952)出版、「日曜大工入門」(1967-68)なども連載されました。

誌名にも現れているように主題は一貫して「暮し」。それは日常性を通じて作用する「ミクロな政治」です(※1)。花森は言います。

民主々義の〈民〉は庶民の民だ。ぼくらの暮しをなによりも第一にするということだ。ぼくらの暮しと企業の利益とがぶつかったら、企業を倒すということだ。ぼくらの暮しと政府の考え方がぶつかったら政府を倒すということだ。それがほんとうの〈民主々義〉だ。ぼくらはぼくらの旗を立てる。

「見よぼくら一銭五厘の旗」1970.10

「借りてきた旗」ではない、自分たちの「こじき旗」を物干し台や屋根に立てようと扇動する花森。そんな花森が主宰する雑誌『暮しの手帖』は戦後日本の「暮し」を民主主義実践として再編するメディアでした。自らが主体的に生きるという戦後民主主義の実践へ向けて「日曜大工」がクローズアップされたのでしょう。

『暮しの手帖』に掲載された「2×4工法で家中が手伝って建てた家」は、日曜大工の延長線上にツーバイフォーを位置づけ紹介するものです。計画・施工段階から一家が参加し、あちこちを自分たちの手でつくった思い出の一軒という謳い文句で。

ちなみに、この記事が掲載された1977年は花森が亡くなる前年にあたります。最晩年の花森は、高度成長に伴う生活の保守化が戦時の思考様式と似ていることを懸念し、国家や資本主義、公害、食品添加物等々への批判を強めていった時期だったことに思い当たります。

また、記事が掲載された前年、1976年には大手ハウスメーカー・ミサワホームから、伝説の商品住宅「O型」が販売され、大ヒットしています。住宅の「商品化」が一つの大きな成果として社会に受容された時代でもあるのは、決して無関係ではないでしょう。

国家や資本主義、公害、食品添加物、そして商品化住宅が跋扈する現代社会に直面した晩年期に、花森がツーバイフォーの家族参加型家づくりを取り上げたという事実は、言い換えると、戦後日本における民主主義的主体性の育みを、ツーバイフォーによる家づくりに託したのだといっては言い過ぎでしょうか。

この頃、オイルショックを経てハウス55計画も低迷。住宅価格は高騰する一方なのに、ハウスメーカーのクローズドシステムぶりは一向にかわらず、在来工法も大工にその工事の大半を依存せざるをえないクローズドな技能。

大手ハウスメーカーが幅をきかせる住宅産業へのオルタナティブとして2×4工法の建主参加型家づくりは取り上げられたのでしょう(※2)。

建て主参加という試み

さて、記事で紹介された現場の設計施工をサポートしたのは、庶民派住宅を数多く手がけた建築家・加納敬二郎です。

加納には『現代の住宅:ツーバイフォー』(1979)と題した著書があります。この本は、「現代の住宅」と「ツーバイフォー」を結び、かつ、副題を「加納建築設計事務所作品集」としていることからも、ツーバイフォーに寄せる期待と肩入れがうかがえます。

そのほかにも、その名もズバリ『建主参加の住まいづくり』(1982)と題した本もあり、さらには「建主参加の住まいづくりメイトの会」を主催したことでも知られます。

建主参加によって、建築家・大工・職人と施主の接点が増える。そうするとプロの技術を習得する機会になるのはもちろん、夫婦や親子のつながりもまた深まる。さらには我が家への愛着や住居管理のリテラシーを高めるとしました。

『暮しの手帖』の記事末尾にて、加納敬二郎は本実践のさらなる展開として、共同住宅を自分たちでつくる可能性を示唆しています。

大きな団地などで、家をつくりたいと思っている人たちが集まって、共同で土地を買って、みんなで分けあう。それぞれの家の設計をして第一期はAさんときめて、BさんとCさんとDさんが手伝いにいく。Aさん宅が出来たら、第二期はBさん宅、つぎはCさん、Dさん、という具合に、お互いに作っていったらいいではないかというのである。

この記事の掲載が1977年。都住創が始動して2年。神谷宏治らによるコーポラティブハウス本『新しい住まいとコミュニティ』が出版される前年にあたります。そう思うと記事内の以下の文章も違った味わいが出てきます。

欠陥住宅を批判することも大事だがこの渋谷さんの場合のように、建主が自分でできることはクロウトと協力してやってみるというやり方も、みんなのためのよりよい住まいを見つける一つの方法だといえるだろう。

住宅産業への批判は、コーポラティブハウスへとつながり、そして、行政批判に依拠する「町づくり」は、住民主体の「まちづくり」へと移っていく。

そんな潮流のなかに「渋谷さん一家の試み」は位置づけられそうです。花森は『暮しの手帖』創刊号で書きました。「これはあなたの手帖です」と。

日本へツーバイフォーが移入された当時、この新しい工法には、家づくりが教育・学習の場として機能すると期待されました。日本へのツーバイフォー移入には、「大工・職人に囲われた家づくりの民主化」だけでなく「住まいづくり参加を通して生きる力を養う」といったロマンもまた込められていたのでした。

******************

さて、加納敬二郎が「建主参加」の着想を得たのは、渡米時にたまたま参加した家づくり現場からでした。建主と職人が力を合わせた家づくり。それを可能とするのは、マニュアルブックの普及やホームセンターの充実した品揃えなのだと知ります。

言い換えると、造ることから遠ざけられてきた素人の参加実現は、生産手段の進歩=工業生産によって実現する。「手づくり」を規格化・工業化が支えるというねじれた関係がそこにはあって、またさらなる問いを誘発してくれます。

それと同時に、民主化の実現は最悪の場合は「王殺し」にまで行き着くのですが、流石そこは日本といいますか、木造在来構法はツーバイフォーと巧みに混ざり合う道を進んでいきます。

また、日本への本格移入と同時に設立された三井ホームの尽力もあって、ツーバイフォーは日本でも市民権を得た感があります。ただ、そのポジショニングが物語るように、高級感あふれる本格洋風(=洋式ではない)住宅として定着し、本来の素人工法で低価格という特徴はまったく活かされていないものへと着地していきました。

そして「ミサワホームO型」と並走するように、住宅の商品化をさらに推し進めていったのでした。それは、自虐ネタかと勘違いされた商品名「コロニアル ’80」が端的に示しています。時代はバブル期に突入し、戦後民主主義の〈住まい〉実践、日曜大工のデモクラシーとは真逆の「商品としての住宅」、消費者志向・顧客満足としての「アフターメンテナンス・サービス」へと突き進んでいったのでした。

(おわり)

注

※1 葛西弘隆「花森安治と戦後民主主義の文化政治」、津田塾大学紀要、第50号、2018.3

※2 『暮しの手帖』1972年夏号には「スウェーデンからきたプレファブ住宅」なる記事が掲載。質実剛健なつくりで現場では木質パネルのパーツを組み立てるだけ。ここでもやはり大工の熟練技術に囲われていない「人手さえあれば、素人にも十分できそう」な工法に注目する。

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。