【映画解釈/考察】『Love Letter』(1995) 「ラカンの"手紙(思い)は必ず宛名(相手)に届く"」

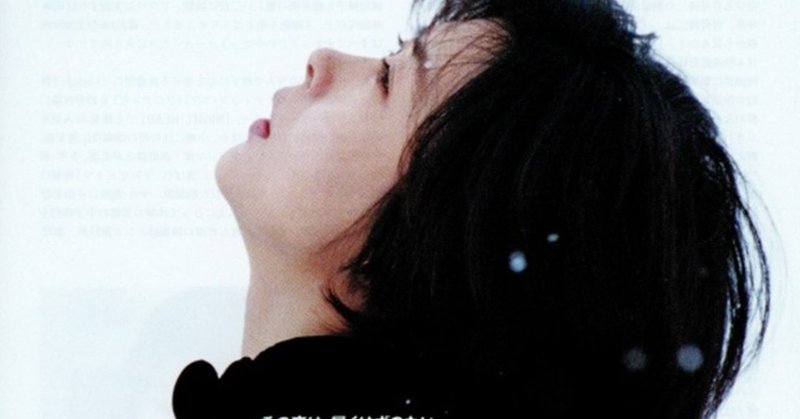

『Love Letter』(1995) 岩井俊二監督『ラストレター』(2020) 岩井俊二監督

映画『Love Letter』の公開から25年経った2020年岩井俊二監督によって再度、「手紙」を題材にした映画『ラストレター』が、公開されました。

『ラストレター』も、とても良い作品なのですが、観たあとだと、さらに『Love Letter』が、奇跡的なストーリー(構成)で、より素晴らしく感じられます。また、主要キャストの瑞々しさはもちろん、今見ても決して色褪せていない、1コマ1コマの映像の美しさを、『ラストレター』にも増して感じることができます。

この映画と比べてしまうのが、クシシュトフ・キェシロフスキ監督、イレーヌ・ジャコブ主演の『ふたりのベロニカ』です。この2つの作品には、いくつかの共通点があります。

イレーヌ・ジャコブ(中山美穂)が、分身的な二人の女性を演じている点、ふたりがクラクフ(小樽)ですれ違いになる場面、男性の思いが別の形で届けられる点です。

『ふたりのベロニカ』は、クシシュトフ・キェシロフスキ監督の代表作の一つですが、それに全く引けを取らない映像の美しさが、『Love Letter』にはあります。

そして何よりも、『Love Letter』の時代よりも、さらにSNSが、メッセージを伝える主要媒体になっている時代に、敢えて「手紙」に関するストーリーを製作した点で、『ラストレター』は、『Love letter』での「手紙」の重要性を改めて際立たせています。

そこで、岩井俊二監督がこだわる「手紙」をキーワードに、映画『Love letter』を再度、考察したいと思います。

1.小説『盗まれた手紙』とラカンの「手紙は宛名に必ず届く」のテーゼ

映画『Love letter』を最初に観た時、映像に対する満足感の他に、少しだけストーリーに関する違和感がありました。それは、同姓同名の男女が同じクラスにいるという極めて稀で不自然な特異的設定に対するものです。ただ、「手紙」を中心に考えてみると、同姓同名というのが、このストーリーにおいてある主題を達成するための重要な(奇跡的な)装置としての効果を発揮しています。

まず、この映画を通して、届かないはずの「手紙」や届かなかったと思っていた「メッセージ」が、思いを載せて長い間いろいろな人に転移しながら、最終的に相手に届くというそんな主題を感じることができます。

そこで、連想されるのが、フランスの精神分析家ジャック・ラカンのエドガー・アラン・ポーの『盗まれた手紙』の分析をもとにした「手紙は必ず宛名に届く」というテーゼです。簡潔に言えば、思いが何かにのって反復や転移されると必ず相手に届くということです。

少し元になっているジャック・ラカンの『盗まれた手紙』の分析について触れておきます。

小説『盗まれた手紙』の内容を簡単に要約すると、妃の手紙が大臣によって盗まれ、いろいろな人を巻き込みながら、最終的に探偵のデュパンによって盗み返され手紙が無事に妃のもとに戻されるというものです。ラカンの分析にとって何が重要になったのかというと、手紙の内容が最後まで全く明かされないままストーリーが進む点と、大臣が手紙によって妃と同じような反応を示すことを利用された点です。このことに対して、ラカンは、「手紙」がシニフィアン(記号表現)の役割を帯びていると主張します。

言語学者ソシュールの記号論においては、シーニュ(記号)は、シニフィアン(記号表現)とシニフィエ(記号内容)が対になって成り立っていますが、ラカンのここで言うシニフィアンとは、シニフィエ(表現内容)をもたないシニフィアン(記号表現)のことです。

ラカンは人類学者のレヴィ=ストロースと同じく構造主義の思想家として分類されることがありますが、ここでも構造主義の構図が成立します。

無意識下で抑圧されていて、表に出てこなかった感情が、シニフィアン(記号表現)として現れ、それが何かに乗り移り、反復や転移を繰り返すことによって、秩序を纏った象徴的役割(シニフィエ)を持つようになるという構図です。

この『盗まれた手紙』は、ある思いや思惑が、「手紙」の形で、シニフィアン(記号表現)として出現し、立場を変えながら人に転移することで、象徴的役割(シニフィエ=表現内容)をもつようになり、最終的に、「手紙」が宛名(妃)にシニフィエと一体化して届くという最初に述べたテーゼを立証する例として解釈されています。

これに対して、さらにスロベニアの哲学者スラヴォイ・ジジェクは『ラカンはこう読め!』で、「大文字の他者」に宛てて「手紙」を出しているので、「手紙」を出した時点で宛名に必ず届くことは、決定していると主張しています。ここでいうラカンの「大文字の他者」とは、抽象的な記号を操るための言語を私たちに与え、私たちがその言語を使ってその存在に語りかけることによって、秩序空間である「象徴界」に私たちを「主体」として存在させてくれる抽象的な存在のことです。

2.シニフィアンとしての「手紙」「図書貸出カード」

この映画のストーリーは、元婚約者を亡くした渡辺博子が、卒業アルバムで見つけたもう存在しない住所(宛名)に向けて、届かないはずの「手紙」を送るところから始まります。これは、元婚約者である藤井樹(男)は、この世界にはもう存在しないため、明らかに、スラヴォイ・ジジェクのいう「大文字の他者」に向けて「手紙」を出したことになり、彼女が、「手紙」を出した時点で、宛名に届けるという「手紙」の目的は達成されたことになります。その証拠に「手紙」が違う人物に届いていたという種明かしをしてしまった現在の恋人である秋葉に怒りをぶつける場面があります。

しかし、実際は、種明かしがなされた後も、手紙の往復は、続きます。もともと、渡辺博子の無意識に抑圧されていた気持ちが、「手紙」の形で、シニフィアンとして現れ、さらに繰り返されます。これはラカンの言葉で言えば「反復強迫」に当たります。そして、その行為が、繰り返されることで、シニフィアン=「手紙」、もう一人の藤井樹(女)を巻き込象徴的な役割が帯び始めます。

しかし、このシニフィアンのスタート(「手紙」の最初の発送)は、実はもっと過去にありました。それが、中学生時代の藤井樹(男)が「図書の貸出カード」に大量に書き残していた「藤井樹」です。これは同姓同名という偶然によって可能になったシニフィアンでした。うまく伝えられない藤井樹(女)への思いが、シニフィアンを生み出し、「反復強迫」を通して、「図書の貸出カード」の「藤井樹」に大量に転移されます。それが、さらに多くの人(図書委員)を通して転移しながら、象徴的な意味(シニフィエ)を帯びていきます。

その後、藤井樹(男)が届かなかったと思っていたその思い(シニフィアン)を、「渡辺博子」に転移させ、それがさらに渡辺博子の「手紙」に転移します。そして「図書の貸出カード」と「手紙」という二つの形に転移したシニフィアンが再び遭遇することによって、ついに宛名である藤井樹(女)に元に思いがシニフィエ(表現内容)と一体となって、届きます。それが、最後に会ったときに渡されたプルートの「失われた時を求めて」の「図書の貸出カード」の「藤井樹」の裏に書かれていたシニフィアンに込められた思いを受け取った瞬間でした。これは、反復や転移を繰り返した結果による奇跡ではなく軌跡だったわけです。

3.「手紙は宛名に必ず届く」ための装置としての「藤井樹」

「藤井樹」という同姓同名の設定は、スラヴォイ・ジジェクの簡潔な方法ではなく、ラカンの言う本来の「手紙(思い)は必ず宛名(相手)に届く」を限られた空間である映画の中で実現させるための重要な装置だったといえるのではないでしょうか。

また、同姓同名の男女が初恋に落ちるのは偶然の設定ではないかもしれません。それは、ラカンの「鏡像段階」において自他未分化だった「母」と、言語を与えられる形で「父」(名=象徴)に強制的に離されたトラウマを「藤井樹」(名)というシニフィアンによって同一化することで、克服できたとも考えられます。

ここからは、補足ですが「手紙」のほかにも、多くのシニフィアン(思い)が、映画の中に出てきます。例えば、藤井樹の祖父が固執する「家」(「木」を含む)、また祖父の「運ぶ」という行為、そして藤井樹(男)がなかなか渡さなかった「婚約指輪」、渡辺博子たちが山で「叫ぶ」という行為などが挙げられます。

映画『Love Letter』は、1コマ1コマの画の美しさだけではなく、人を思う気持ちが詰まった作品だと思うのです。

4 『ラストレター』における「手紙」「小説」(『ラストレター』の解釈・考察 )

『ラストレター』も「手紙」の意図的な誤配をも含めた複数の転移によって繋がる奇跡の伝達がテーマになっています。

全ては、鏡史郎の未咲への思いを乗せた「手紙」(ラブレター)から始まります。鏡史郎の繰り返しの「手紙」(ラブレター)によって、未咲に思いが通じ、「卒業生代表の言葉」を通して、さらにそれが、鏡史郎の「小説」のきっかけになります。

そして、その「小説」(一方通行の「手紙」)が、未咲・鮎美親子の支えとなり、裕里の思いも載せて、鏡史郎と裕里の「手紙」が鮎美に誤配され、鏡史郎は未咲と悲しい再会をします。

ただ、このストーリーの最も重要な点は、この先があったことです。それは、未咲が鮎美に残した、鏡史郎が加筆したあの「卒業生代表の言葉」です。そこには、未咲が高校生の輝いていた純粋な思い出と共に生きていたことと、また鮎美にもそうあってほしいというメッセージ(シニフィエ)と共に、鏡史郎の人を純粋に愛する気持ちを乗せた装置(シニフィアン)だったのでは、ないかと思われるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?