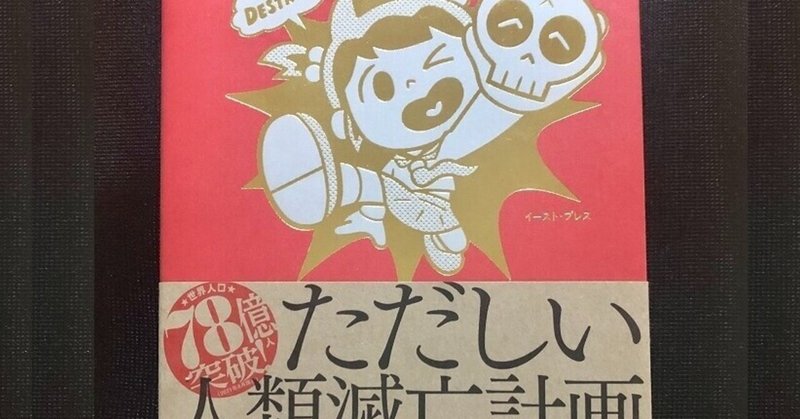

本の感想:品田遊『ただしい人類滅亡計画』(今月の本)

今月読んだ本は品田遊先生の小説『ただしい人類滅亡計画』。

(Amazonのリンク。電子版もあります)↓

近所の書店に置いてなかったので紀伊國屋書店まで買いに行った。

通販じゃなく大きな本屋で本を探すのは宝探しみたいで楽しい。在庫僅少だけど1冊だけあったので買った。

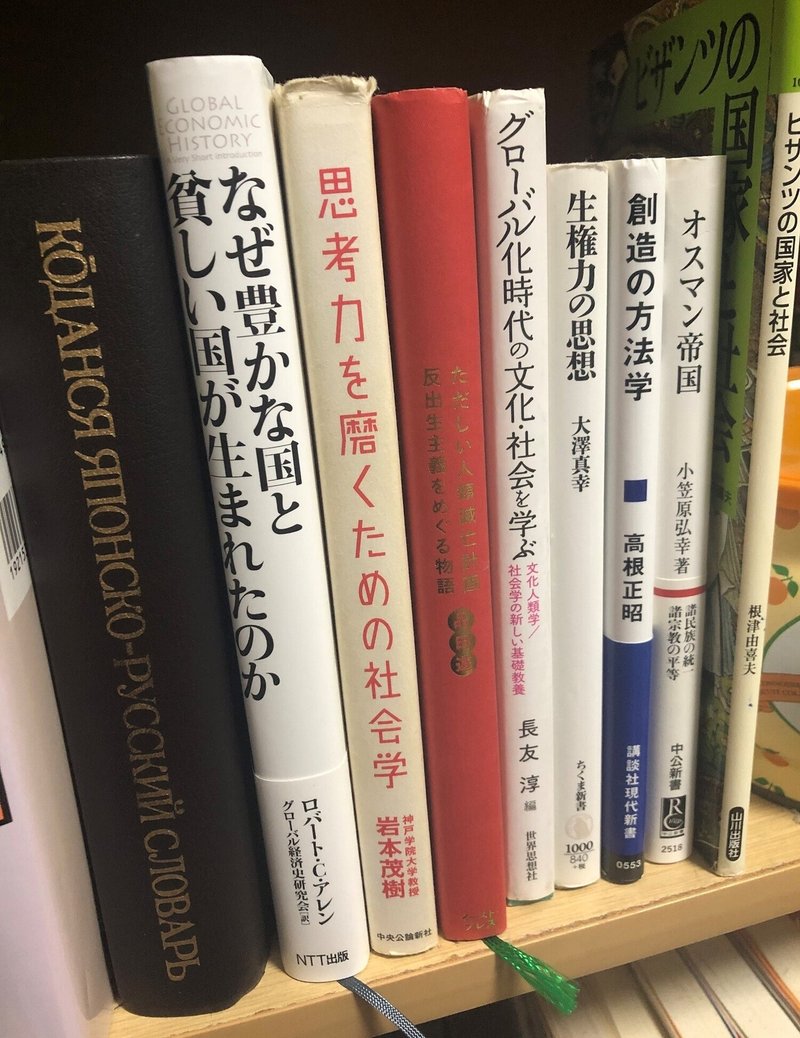

本の表紙は赤地に金の箔押し、緑の栞つき。背表紙もおしゃれなので本棚がちょっとかっこよく見える。家にあった頭のよさそうな本と並べてみた。

横書きで229ページ、小説だが本文は対話形式なので読みやすい。たまに挟まれる召使いくんのイラストもかわいい。

それでは本の内容と感想の紹介に移ろう。

1.人類滅亡と反出生主義

この小説は、「魔王」がこの世に生を受けるところから始まっている。

空を切り裂く光の中から現れた魔王は、召使いに自分が人類を滅ぼす「魔王」として生まれたことを告げられる。

それを聞いた魔王は自らの使命に目覚め早速人類を滅ぼそうとする……と思いきや、こう言う。

「納得できない」

魔王は自分が人類を滅ぼすべきであるか否か、納得できる理由がほしい、と言い出した。そこで、人類代表として10人の人間を集め、人類を滅ぼすべきかそうでないか「話し合い」をさせることにした。

集められた10人は口々に「なんとか人類を存続させよう」と言うが、ただ一人「いや、人類は滅びるべきだ」という人間がいた。

彼は反出生主義者だったのだのだ。

反出生主義。私もインターネットで少し名前を耳にしたことがある。彼らは「出生」という人類の営みそれ自体を否定し、「生まない」ことで人口を緩やかに減らしていくことを説いている。

これだけ書くと、ネット上に転がっている陰謀論の親戚か何かという印象を受ける(私もそんな印象だった)が、実はそうではない。詳しくは本を読んでほしいが、彼にも彼なりの理論があり、しかも論理的な整合性はとれている。

物語の中でも、最初は「何言ってんだこいつ」という風に受け止められていたが、いつの間にか彼中心に議論が進むようになっていく。

地球滅亡を阻止しようとする他の人は、彼の議論に反論を試みるが、「上手く言えない」という場面もある。そしてそのたびに、「有と無とは何か」といった深い議論に引きずりこまれていく。

果たして人類の話し合いの結果はいかに。そして魔王は出た結論に「納得」できるのだろうか……というのがこの小説のあらすじである。

2.平行線をたどる議論

この小説の特徴として、冒頭以外は地の文がほぼなく、人類代表による話し合いがメインになっていることがある。

彼らの話し合いはしばしば嚙み合わず、議論は平行線をたどる。反出生主義者も反論する側も、「だからさっきも言っただろう」「何度もいうけど」と苛ついていることが口調からも読み取れる。

けれど全然話が通じていない、さっぱり理解できないという感じではない。(全く反出生主義の思想を受け付けない人もいて、その人は議論に全く参加しない)。前提となる価値観は共有していて理解できるが、どこかで議論がすれ違ってしまう。そんな苛立ちが読んでいるこちらにも伝わってくる。

ところどころで「うわぁこういう人いるなあ」「嫌な言い方するなこの人」という人もいる。よくわかんない比喩で丸め込もうとしてくる人、個人的価値観にすぎないことを道徳のように言いかえてくる人……

けれど、そういう感情を超えて、反出生主義の主張は決定的に「何かが違う」という違和感がある。人類滅亡に「賛成」側の人間はほかにもいるが、彼らも反出生主義に「納得」しているかというと、そうではない。

理屈は通っているようだけど「納得」はできない。けれどどう反論すればいいのだろう。反論するには、私たちが当たり前に思う価値観を否定しないといけないのだろうか……そんな思いが、言葉の端々から感じられる。

3. 「揺さぶる」思想と「話し合い」

ところで、就職活動をしている学生なら、「グループディスカッション」をしたことがある人も多いかもしれない。あるテーマに関して「話し合い」をしてグループで意見をまとめ、プレゼンをするというものである。

そこでよく言われるのが「協調性を評価する」ということだ。自分の意見をズバズバ言うことや、斬新なアイデアを発表することよりも、出された意見の中から妥協点をみつけ、凡案でもそれらしくまとめることが重視される。

仕事やサークル、実生活の色々な場面での話し合いも、だいたいそのようなものが多い。時には、意見がぶつかるくらいならと、誰も意見せず予定調和的なノリを全員が共有して終わるだけのこともある。

けれど「人類滅亡会議」――彼らの話し合いはそれとは少し方向性が違う。そもそも「人類を滅亡させるか否か」に妥協点が見つかるとも思えないし、反出生主義には予定調和なんて通用しない。

かといって「討議(ディベート)」でもない。ディベートでは、どちらの主張がより説得的かどうかを「評価」する。だが彼らは、「論理性はあるのにどこかおかしい」ことを課題として、議論が続けようとしているのだ。

小説を読んでいて、彼らのやっているのは「議論 discussion」なのだなと思った。

discuss の語源は「dis(別々に)+cuss(揺さぶる)」だという。色々な角度から様々な意見を出し、他者の意見で自分の認識を揺さぶり、それを基に考える、ということだろう。

これは例えば、学校の授業の中で取り入れられる「話し合い活動」の目的としてよく言われる。教師が教科書の内容を教え込むのではなく、自分たちの意見を交換しあうことで新たな気づきや学びを得る、というものだ。

人類存続のため集まった人々の輪の中に放り込まれた、反出生主義という爆弾。一見荒唐無稽に見えて、論理的思考は放棄していない、理性による自己破壊装置のような思想。

「気に食わない」と一蹴するでもなく、他の人と結託して予定調和の話に持っていくでもなく。反出生主義という考え方と真剣に向き合って自分なりに「納得」できる考えを探ってみる。その結果、人々はどんな考えにたどり着くのか。

日々の「ディスカッション」や「話し合う」ことに対する違和感。この小説にはそれを解決するヒントがあるかもしれないし……ないかもしれない。

ーー

毎月一冊、読んだ本の感想を載せるコーナーです。頑張って毎月続けます。(とらつぐみ・鵺)