セキオ・イシカワの時代 溺れる者は藁をも掴む

* 本編は、上記エントリーの続編です。

入学した普通科の公立高校は旧制中学の名残がかなりあり、重要文化財のような木造校舎の上階が一年の教室となる。正門に面する車寄せのある中央エントランスはまるで「日本の一番長い日」に出てくるような荘厳な佇まいだった。

担任はその後「ヨシコ」と呼ばれることになった現国の中年女性教師で、家庭が本業で教師はパートタイムじゃないかと思ったくらいで、遅刻魔で頻繁に姿をくらます(美術準備室や茶室にいたのだが)、速攻で帰るなど、高校教師というのは何とも気ままな仕事だと思った。別に生徒が退学しようと、大学に滑ろうと責任をとらなくてもいい。別に批評しているわけではない。「おいしい仕事」という職権だ。ちなみにヨシコはこの学校の出身で今年亡くなった松井守男画伯の同級生である。

そんなゆるい担任に安堵したりもしていたのだが・・・

最初の英語の授業で春雷の洗礼を受けることになった。

時間になると偉丈夫でちょび髭を生やしたゴッドファーザー系のハーフのような男が仏頂面で教室に入ってきた。教室内の空気が瞬時に張り詰めた。そのマフィアみたいな男は教壇に立ち、一瞬の間でさらに緊張感を高めたところで事を起こした。

ハイショ!

コンダクターのように両手で大きなアクションをして叫んだ。

持参した4つ切りのわら半紙を席列の先頭の者に配らせて、いきなりの小テストが始まったのだ。そして採点をして列毎に集計させる。「ハイショ!」はつまり「ハイ勝負!」という意味だったことをそこで知ることになった。

一番出来の悪い列には罰があった。一人ずつ黒板の前に出て、出身中学の校歌を熱唱しなければならないのだ。ビビりで声は小さくなる

もっと大きな声で!

熱唱以外不可だ。

その小テストはしばらく恒例となり、おかげで夏休みが始まるころには近隣中学の校歌を全て斉唱できるようになった。

その英語教師はセキオ・イシカワといった。ちなみに偉丈夫仏頂面に加えてとにかく声がでかい。しかも突然叫びだすから女子なんか震えあがっていた。

指されて窮していると・・・

A drowning man will catch at a straw!

おぼれるものはわらおもつかむ・・・

失敗して悔しがっていると・・・

It is no use crying ! over split milk !

ふくすいぼんにかえらず・・・

いきなり叫んだあと、静かな声で解説する。この二つはよく覚えている。

つまりセキオ・イシカワの英語芸だったのである。

もうひとりプリンという数学教師がいた。

頭の形がプリンみたいで、おまけに頭髪がカラメルシロップみたいになっていたからである。

プリンも仏頂面でとにかく大声で叫びだす。そしてリピートアフタミー!

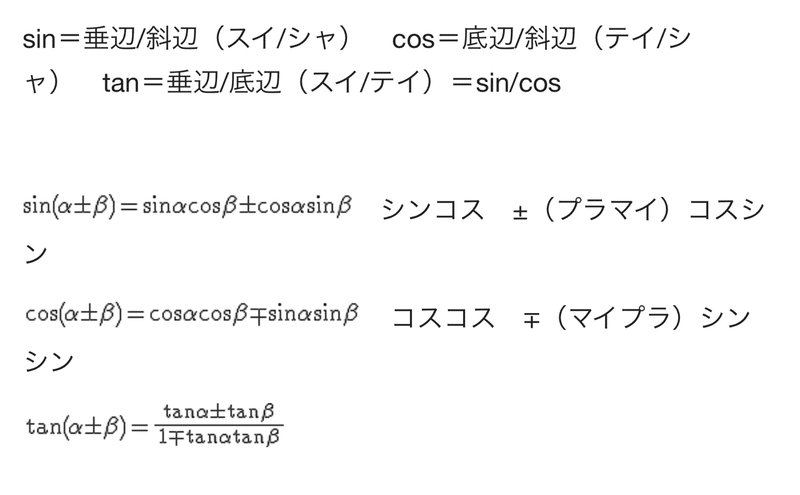

シンコスコスシン!コスコスシンシン!プラマイマイプラ

このオッサン何を言い出したかと思ったら、三角関数の加法定理だった。「水車が停車して水底に落ちた」とこの加法定理だけ暗記しておけばあとは関連付けできる。

セキオやプリンに体に焼き印をされるように覚えた事は一生忘れない。

ちなみにセキオ・イシカワは卓球部の顧問で、あの巨体を駆使して見事にピンポン球を操るのは恐ろしい光景だった。

授業以外は弁当も含めて全ての時間を部活に支配されていた。まだまだ大学受験なんて遠い先の未来のように思っていたころのことである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?