ケインズ「孫世代の経済的可能性」を読む

この国では、未来に希望を持つことが禁じられているかのようだ。いまや世を飛び交う言論のほとんどは、未来への希望を失ってしまった。人口減少と少子高齢化を筆頭に、沈みゆく列島のイメージが出来上がりつつある。なにせ、日本の首相が米国大統領に、この国を「不沈空母」なんて言ったのは40年も昔のことなんだから。

「この国に未来はない」。そんな決まり文句が、暗澹とぼくらを覆ってくる。

ケインズの「予言」

ところで100年近く前に偉大な経済学者が、100年後の経済を予測するなぞという短文を執筆してしまったものだから、その文言が、この国でも俄かに注目を集めている。いまやかれの言葉は、その文脈を省みることもなく言及されるという事態も散見される。

無理もない。かれの言葉は、100年後の現代に、驚くべき予言を与えているからだ。予測は外れたといってしまえばそれまでなのだが、そう言い切ってしまってはなんだか虚しい。だからこそ、一層の注目を集めているのだろう。

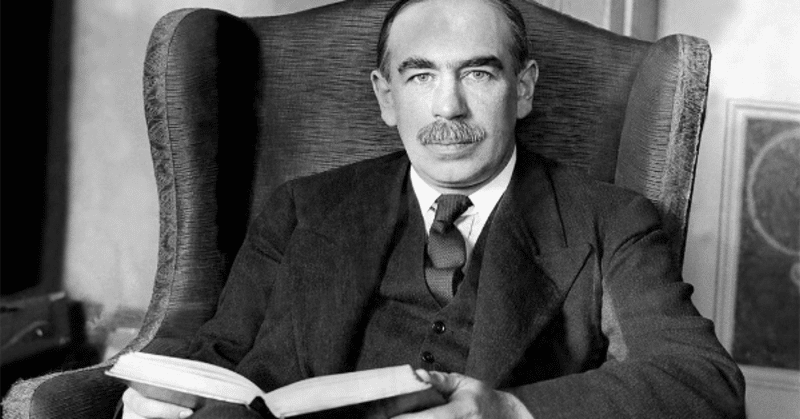

偉大なる経済学者、ジョン・メイナード・ケインズは1930年に、こう記した。100年後の人々は、「1日3時間働けば、人間の弱さを満足させるのに十分ではないだろうか」(ケインズ『説得論集』276頁)。この大胆な予測は、現代のわれわれが到達できていない理想郷として、あらゆる局面で言及される。

確かに、気持ちはよくわかる。1日3時間の労働で生活を賄えるのであれば、現代人がそれほど羨むべきライフスタイルはない。けれども現実は大きく変わらない。働き方改革はすすめど、おおよその企業では週5日間、1日8時間の勤務が「定時」。一体どうしたものか。

ケインズは1929年に書いたエッセイで「100年後には3時間労働になっている」と言っていたのに、どうして僕はこれから8時間の夜勤なんですか。

— 大やま (@Solzhe_shimarin) December 5, 2023

やっぱり、ケインズが「1日3時間勤務」という論を発した背景を、もう一度確認したほうが良さそうだ。それによってこそ、ケインズの予言した100年後と、げんじつの100年後を見比べることができるだろう。

常識を疑う天才

「人類の顕著な特徴として、自分を取り巻く環境をあたりまえのものと思ってしまうということがある」(ケインズ『平和の経済的帰結〔新訳〕』2頁)。まったくケインズという人物は、常識を前提から疑い、果敢に論議を発することにおいて、天賦の才能をもった人だ。

なんといってもかれの最大の功績は、「経済学」という領域そのものを塗り替えてしまったところにある。「ケインズ経済学」と「ケインズ主義」はたしかに一時代を創りあげたし、その残響はいまなお世間に轟く。かれが『雇用、利子および貨幣の一般理論』の中で打ちたてた新たな経済学は、世界恐慌に直面しながらも活路を見出せなかった古典派経済学のパラダイムを、もののみごとに屠ってしまった。

古典派理論の公準が妥当するのは特殊な事例のみで一般的には妥当せず、その想定する状態はおよそ考えうる均衡状態の中の極限状態であると主張するつもりである。そればかりか古典派理論の想定する特殊な事例は、あいにくわれわれが現実に営んでいる経済社会の実相を映すものではない。それゆえ古典派の教えを経験的事実に適用しようとするならば、その教えはあらぬ方向へ人を導き、悲惨な結果を招来することになろう。

かれの文言は、古典派への「挑戦状」としかいいようがない。それほどに、かれが打ちたてた「一般理論」は体系化され、また世界恐慌下の失業問題への効力を発揮したのだ。

それに、戦後の先進諸国ではケインズ主義政策が、おおよそ1970年代までの先進国経済の基調を形づくった。福祉国家の拡充と政府による積極的なマクロ経済政策によって、安定的な経済を営む努力が恒常化されたのだ。もはやかれの理論体系の範疇を超えて、「ケインジアン」は世界を席巻した。

1971年、時のアメリカ大統領リチャード・ニクソンはこう語った(Robert Skidelsky, Keynes: The Return of the Master)。

“We are all Keynesians now.”

――その宣言は同時に、ケインジアンの終焉をも意味していた。

「経済的問題」解決という恐怖

そんなケインズが未来予測を行っていたというのだから、ひとしおの注目を集めるのも無理はない。それになにせ、先に触れたような大胆な予言をするのだから。

かれが1日3時間勤務という言及に至ったのは、ひとえに経済水準と技術水準の向上とを考慮した結果だった。資本が年率2%増加すると、世界の資本設備は100年後には7.5倍になる。技術革新による効率化も進み、食糧生産、工業、製造業の生産効率は更なる向上をみるであろう、と。これらのことが意味するのは、「長期的にみて、人類が経済的な問題を解決しつつあることだ」(ケインズ『説得論集』270頁)、とかれは言う。

「経済的問題」の解決とはすなわち、人類が生存をかけて競争を行う、という切迫した問題の消滅を意味している。だがケインズはこのような未来を、両手放しで喜ぶことはない。

天地創造以来はじめて、人類はまともな問題、永遠の問題に直面することになる。切迫した経済的な必要から自由になった状態をいかに使い、科学と複利の力で今後獲得できるはずの余暇をいかに使って、賢明に、快適に、裕福に暮らしていくべきなのかという問題である。

「人はみな長年にわたって、懸命に努力するようしつけられてきたのであり、楽しむようには育てられていない」(同上、275頁)。けれども、時間だけは有り余る。かれが描いた未来世界の人類は、暇と退屈を持て余す恐怖との戦いを強いられるのだ。

そういえば、「暇と退屈」との向き合い方はどうやら、すでにげんじつの現代人にとって大きな課題となっているようだ。國分功一郎『暇と退屈の倫理学』が「東大・京大で一番読まれた本」と銘打って平積みされ続けていることからも、それは窺える。

ソースタイン・ヴェブレンが1899年に執筆した『有閑階級の理論』では、富裕層が暇を持て余していることを見せびらかすことこそ、富の顕示を意味していた。哲学者バートランド・ラッセルは暇と退屈の観点から、意外なことに、西欧の青年よりもロシアの青年の方が幸福だろうと述べる。かれがその主張を『幸福論』の中で展開したのは、ケインズが未来を描いたのと同じ年である。

私見では、西欧諸国の最も知的な青年たちは、自分の最もすぐれた才能を十分に発揮できる仕事が見つからないことに起因する不幸に陥りがちであることを認めなければならない。しかし、東洋諸国では、そういうことはない。今日、知的な青年たちは、世界じゅうのどこよりも、たぶんロシアにおいて最も幸福である。そこには、創造すべき新世界があり、新世界を創造する際に拠るべき熱烈な信仰がある。

「成長神話」の栄枯盛衰

ラッセルはもしかすると、戦後世界を予見できていなかったのかもしれない。西欧諸国の知的な青年たちは第二次大戦後、「熱烈な信仰」をふたたび手にすることになったからだ。

第二次大戦期、米英を中心とする連合国は、各国の経済力を把握すべく “national income”の算出に注力する。その結果生まれたのが、国民総生産(GNP)の概念である。戦後はじめて先進諸国は、GNP(のちGDP)の増大を政策目標とする「成長戦略」を掲げるようになり、経済成長を追い求めることはアタリマエになった(Matthias Schmelzer, The Hegemony of Growth)。

アメリカの援助のもとで戦後復興を遂げたヨーロッパ諸国は言うまでもなく、日本もまた「国民所得倍増計画」を策定し、1968年には世界第2位の経済大国へと浮上した。年率10%前後の爆発的な経済成長率。冷蔵庫・洗濯機・カラーテレビ。「三種の神器」が各家庭にゆきとどき、生活は一変した(吉川洋『高度成長』)。「高度成長期」の人々はきっと、未来に希望を抱いていた。

「経済成長」はその後も、世界中で政策目標であり続けた。オイル・ショックを経験しようが、バブル経済で踊り狂おうが、「失われた30年」を経験しようが。アベノミクスは、「新しい資本主義」は、政府の肝煎りだ。

だけれども、経済は成長しない。1~2%成長すればいいほうで、マイナス成長なんて年も近年ではザラにある。「国民所得倍増計画」を策定するとき、エコノミストの大来佐武郎と下村治が年率7%の成長なのか、はたまた11~12%なのかを真剣に言い争っていたけど、そんなのはとうのむかしの話である(金融財政事情研究会編『日本経済の成長力』)。

ふたたび、ケインズの未来社会

経済を永遠に成長させ続けるのには、あまりにも無理がある。それに、地球環境を破壊し続けるし、格差も拡大する。そんなこと、頭のいい人だけじゃなく、多くの人ずっと気づいていた。

スウェーデンの経済学者グンナー・ミュルダールは早くも1960年に、先進国の福祉国家型経済成長が途上国の経済発展を妨げていることを指摘していた(Myrdal, Beyond the Welfare State)。世界各国の知識人によって構成されたローマ・クラブは『成長の限界』を提出し、無限の経済成長の追求が地球環境に及ぼす影響を暴いた(ちなみに日本からは、成長率論争の大来が参加した)。最近では、斎藤幸平氏がマルクスの再解釈を交えながら「脱成長コミュニズム」を提唱している(斎藤『人新生の「資本論」』)。

ケインズは2030年ごろの経済社会を、人々が1日3時間程度の労働で済む社会、と考えた。それはいうまでもなく、無限の経済成長というアタリマエを共有しない世界だ。「自由放任の終わり」という論文の中でかれは、資本主義をこう特徴づけていた。

わたし自身の見方をいうなら、資本主義は賢明に管理すれば、経済的な目標を達成する点で効率的になりうるが、それ自体としてみた場合、さまざまな点で極端に嫌悪すべき性格をもっていると思う。

経済的目標は、かれの未来世界では追求すべき目標ではなくなっている。そこでは経済合理性よりも善が追求され、過剰な貯蓄の追求は病的な扱いを受ける。

富の蓄積がもはや、社会にとって重要ではなくなると、倫理の考え方が大きく変わるだろう。過去200年間にわたって人々を苦しめてきた偽りの道徳原則を棄てることができる。人間の性格のうち、もっとも不快な部分を最高の徳として崇める必要はなくなる。金銭動機の真の価値をようやくまともに評価できるようになる。(…)つまり、少し気味の悪い病気、半ば犯罪的で半ば病的な性癖、なるべくなら専門家に治療をお願いしたいと考えるような性癖だと認識できるようになるだろう。

日本社会ではいまも圧倒的に、病的な性癖こそがマトモなんだと思われている。老後の不安を煽り、貯蓄はすればするほどいいもんだなんて、ヘーキで言われている。「成長神話」に縛られている限り、ぼくたちはミライを語れない。

2021年5月、マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツは、離婚を発表した。その理由は、これ以上一緒にいても成長できないから、だそうな(中沢新一『今日のミトロジー』)。

ぼくたちはもうそろそろ、「無限の成長」を第一の目標にすることから、離婚しなければならない。無限の金銭の追求ではなく、ひとりひとりの精神的な豊かさを追求しよう。金銭獲得のためじゃなく、社会に価値をもたらすような経済活動を行おう。そうやって、明るいミライを語ろう、なんて思ったりする。

したがってわたしたちは、宗教と伝統的な徳の原則のなかでとくに確実なものに戻る自由を手に入れられると思う。貪欲は悪徳だという原則、高利は悪だという原則、金銭愛は憎むべきものだという原則、明日のことはほとんど考えない人こそ徳と英知の道を確実に歩んでいるという原則に戻ることができるのである。昔に戻って、手段よりも目的を高く評価し、効用よりも善を選ぶようになる。1時間を、1日を高潔に、有意義に過ごす方法を教えてくれる人、ものごとを直接に楽しめる陽気な人、労せずに紡がざる野の百合を尊敬するようになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?