形象と存在の曖昧な輪郭

ダリオ・ガンボーニの『潜在的イメージ』が面白い。

ガンボーニはこの本で曖昧で不定形なイメージのもつ、創造的な性質について論じている。ガンボーニが「潜在的」と呼ぶイメージのもつ曖昧で多義的な性質は、ひとつの概念に囚われない複数の可能性を見る人に与える。

それはアルチンボルドが描く、植物や動物の集合にも見えるし、人物像にも見えるダブルイメージがあらかじめ設計された絵と違う。雲やダ・ヴィンチのいう壁のしみがいろんな像を想像させるのと同じ、不定形であるがゆえに、さまざまな想像を駆り立てるイメージを指してのことだ。

何が岩場を擬人化させるのか?

例えば、ギュスターヴ・クールベが描く下の絵のような風景は、レアリスムを標榜しながらも、その暗い岩間からは、いくつもの人物像が浮かびあがるものであることを、ガンボーニは指摘する。それは画家の意図なのか、観る側の想像力によるものか。

人間にとって意味を成す形象の類似性を元に、目が岩のあいまに擬人的なシルエットを見いだすのだろうが、そもそも自然がつくりだす形態に、19世紀後半から20世紀初頭の生物学者エルンスト・ヘッケルが提唱した「個体発生は系統発生を反復する」といった発生理論にも通じるようなルールがあるのかもしれない。

まさに「潜在的なイメージ」といえる作品を数多く残したオディロン・ルドンについて、ガンボーニは、「自然界のイメージにせよ、潜在的イメージにせよ、ルドンの描くイメージは、知覚された対象であると同時に知覚する精神に属するなにものかである」と書いている。

パリンプセスト。

一度書かれた文字等を消して、その上に別の内容を上書きした羊皮紙の写本をそう呼ぶ。

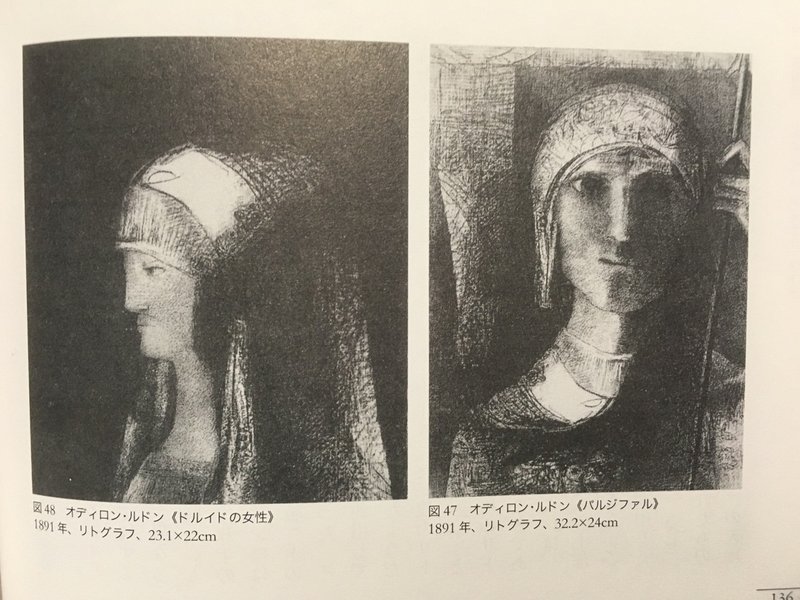

印象派の画家たちと同じ時代に生きたボルドー出身の画家ルドンは、パリンプセストのように、自身のリトグラフ作品の版を上書きして、別の作品を制作している。

右の作品の版を逆さにして左の作品は生まれている。それゆえ、白紙の状態から描かれるのと違い、新しい作品の輪郭も前の作品の影響を受けて、両者のそれが溶けあうことになる。左の作品の額部分の模様と、右の作品の肩部分の模様が重なっているのに気づくだろうか。自身の作品が潜在的イメージとして想像力をかき立て、次の作品を生むというわけだ。

クールベのレアリスム絵画にせよ、ルドンの潜在的イメージにしろ、どこまでが自然そのものの形象であり、どこからが人間の精神的な目が見せるイメージなのかの境界はそもそも曖昧だ。

自分という存在も曖昧に融けて

そんな目で見ると、実は、この世界というものは、そもそも、そんなに強固な境界で仕切られた確固とした存在ではできていないことに気づく。

それぞれ確固とした輪郭をもちながら、個々それぞれ存在しているかのように見える個体、個物のあいだにある隙間のように思える、空気がそもそもほんとうに「空(から)」かといえば、まったくそうではない。

窒素が高い比率を占めるなかに酸素もあれば二酸化炭素もある。いやいや、そうした無機的な物質があるどころか、無数の菌や微生物が充満しているのが、僕らが普段気にもしないでいる空気というものに満たされているものだろう。

一方、存在していないかのように扱う空気とは逆に、建物などの人工物だとか、木や土などの自然物だとかが、空気とは違って、複数の交ざり物でできていないかというとまったくそうではない。空気が複合的であるのとまったく同じで、その他の自然や人工物も交ざり物でできている。それらそれぞれを個体として扱うのは単に人間がそのように見ているからにすぎない。

だから、空気だけが他と異なり、そこだけが空っぽなわけではないし、そのいろんなものが交ざりあった状態も、空気だろうと、他の物質だろうと、じつは変わらない。

それぞれの輪郭だって本当は曖昧だ。どこからが土で、どこからが空気なのかの輪郭は思ったほど厳密ではないのではないか。海や水たまりなどになると、その周りの水分を含んだ空気との境界はますます怪しくなる。

その観点からすれば、個体としての人間だって、それほど確固とした境界をもつものでもないだろう。

表面にも体内にも無数の自分自身とは別の微生物を抱えているわけだし、「自分自身とは別の」とは書いたが、最近のバイオ分野の研究では、自分と共生状態にある微生物たちが性格や判断も含めて、どれほど「自分」なるものに影響を与えているかというとことがわかっている。だとすれば、それら微生物は決して「自分自身とは別の」存在ではなく、自分という輪郭の内なるものに含むべき存在なのではないかと思えるだろう。

ルドンの世界解釈

潜在的イメージの画家であるルドンの展覧会を明日観に行く予定だが、ルドンはどんな考えで、そうしたイメージを作品にしようとしていたのだろう。

ルドンという画家は勉強熱心で、文学や科学など、さまざまな領域に関心を示したという。同郷のボルドーの植物学者アルマン・クラヴォーの導きがあって、フローベルやポー、ボードレールを理解し、ドラクロワに熱烈な支持をしたのだという。もちろん、クラヴォーの専門である生物学からも影響を受けた。

また、クラヴォーの植物生理学の著作権によって、ルドンは、「(顕微鏡でしか)知覚しえない可視的世界の極限において」、「動物と植物の中間的生物形態」や「1日に数時間、太陽の光のもとでのみ動物となる神秘的なもの」を知ったのだった。ルドンの作品をみれば、生命体の連続性や中間的存在に興味を抱いていたことが容易にわかるが、そこには同時代の科学の影響が反映されており、それゆえに、本書においてすでに確認したルネサンスの自然観や視覚表現と少なからぬ関連性をもつこととなっている。(中略)ルドンはまた、おそらく、エルンスト・ヘッケルの著作を知っていたものと思われる。個体発生と系統発生の並行性を唱えたヘッケルの「一元論」は、ロマン主義的な「自然科学」とダーウィンの進化論の総合とを意図していたといえるだろう。

ルドンが「知覚しえない可視的世界の極限」だとか、「動物と植物の中間的生物形態」だとかに関心をもったことは、彼の作品をみれば、なるほど、そうだろうと納得してがいく。

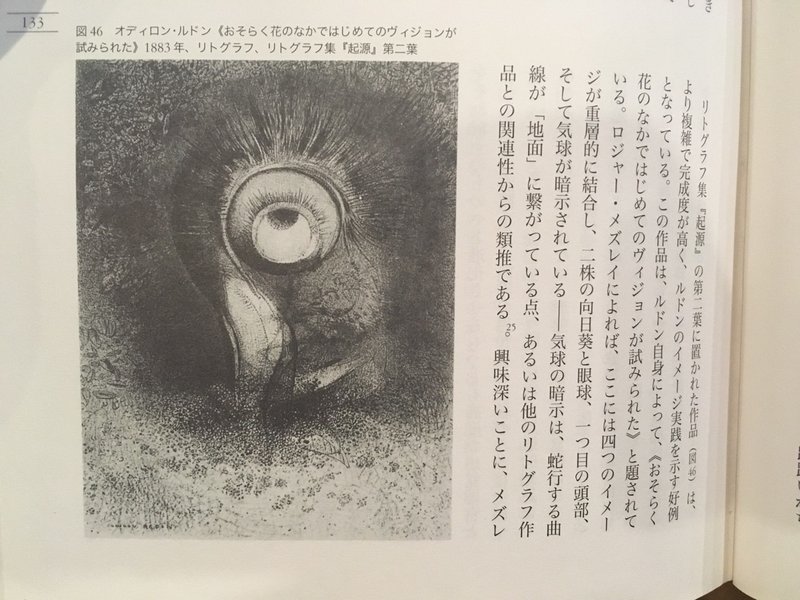

ガンボーニは、ルドンが1883年に製作したリトグラフ作品《おそらく花のなかではじめてのヴィジョンが試みられた》を取り上げ、そこに向日葵、眼球、1つ目の頭部、気球という複数のイメージが潜在的に暗示されていることを指摘している。

そして「この作品を含むリトグラフ集『起源』は、ルドンの自然科学とその起源への興味をもっとも明確に示すもの」だとしている。

曖昧に融ける世界で

ガンボーニはさらにこう続ける。

「この作品集が全体として主題としているのは、(神話、先史、あるいは顕微鏡で観察される)原始生物にはじまり、しだいに精神を得て人間へと至る進化とその過程である」と。

先に挙げたようなルドンの科学、生物学への関心、その他の「先史の人間についての研究、発生学、奇形学」への関心をガンボーニは読み解いている。

視覚という感覚器官の存在を原始的植物のなかに確認するこの作品《おそらく花のなかではじめてのヴィジョンが試みられた》は、ルドンが考える生命体の進化のありようを要約したものとなっているのである。上方を見つめる眼球の視線が暗示するように、ルドンは視覚を、人間をそれ以上のものへと進化させるもっとも高度な感覚器官とみなし、この直観を長い西洋の思想史の伝統のなかに位置づけている。それゆえ、ここでの眼と植物の形態的類比はたんなる視覚的遊戯ではない。形態的類似性を視覚的に示すことで、自然界の「幾何学化」(この作品では球体を中心とする)の思想をも暗示させながら、ルドン独特の手法による世界解釈を提起しているのである。

植物化した眼球人間。

このイメージは、進化のイメージとしてあながち間違いではないように思える。モバイルが普及する前のインターネット時代の人間はまさに、PCの前にはりついた眼球的植物人間のようなものだったのだから。

ただ、ルドンはその先の眼球がそのままモバイル化し、自由に歩きだすことまで見越していなかっただけではないか。

そして、その眼球的植物人間たちは地下の根っこでお互いにつながっている。ここでも、もはや個体の輪郭は曖昧だ。もちろん、その広く世界中にネットワークされた根っこは従来なら確固とした硬い輪郭を有していたかにみえるさまざまな組織、カテゴリーを解体し、曖昧に融かしていく。

もちろん、ルドンらの曖昧で不定形な潜在的イメージが、そこからさまざまなイメージを想像させるように、解体され融解した世界からも次なるイメージが生みだされるはずである。

ただし、曖昧で潜在的な景色のなかから新たなイメージを見つけられるのは、やわらかな想像力をともなう視力をもつ人たちだけなのだろうが。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。