発達障害当事者研究 ゆっくりていねいにつながりたい/綾屋紗月+熊谷晋一郎

人間って、ほんとうはこんなにも多様な情報、選択肢、条件があふれかえった複雑な状況を生きているのかとあらためて考えさせられる。

ただ、僕らはその複雑さに気づかずにいる。

それが幸運なのか不幸なのかはよくわからない。

けれど、もし、これほど多様な選択肢を日々いちいち記憶させられて判断のときに気にしなくてはならず、さらにそれを元に自身の行動を定めなくてはならないのことが日常的なことだったとしたら、きっとすぐに眩暈がして精神がパンクするだろう。吐き気だってするに違いない。

しかし、そんな状態が日常的な人がいるのだということにまず驚いた。

そして、同時に、僕自身がこんなにも日々をスムーズに過ごせているのは、とにかく日々尋常ではないくらい多くものを無視したり捨て去りながら雑に取扱うことで により、さまざまな可能性を切り捨て、判断の必要性を軽減し切り詰めているからこそ、成立していることなんだとわかって呆然となったりもした。

この『発達障害当事者研究 ゆっくりていねいにつながりたい』は、そんなことにあらためて気づかせてくれるとても重要な一冊である。

身体の内外の感覚を細かく大量に感受してしまうと……

この本は、アスペルガー症候群の当事者である綾屋紗月さんが、小児科医で自身も脳性麻痺の当事者である熊谷晋一郎さんとの共同での当事者研究の成果を共著という形で綴った本である。

熊谷さんと哲学者の國分功一郎さんの対談をまとめた『〈責任〉の生成――中動態と当事者研究』のなかで、綾屋さんの話が何度となく紹介されていたのでとても強い興味をもち、すぐに続けて読んでみたわけである。

共著の形をとりつつも、基本的には、綾屋さんが当事者として語っている。

綾屋さん自身が、毎日どのように世界や他の人びとの表情や行動や話される言葉を受けとっているか、あるいは、自身の身体に起こるさまざまな変化をどう感じて、それらに付き合っているかが、とても丁寧にわかりやすく整理された形で紹介してくれているのだが、そのどれもがほんとうに日々、こんな状況を生きているの?と驚かされる。

4歳の頃にはもう、はじめて集団生活に入ってすぐ「私、これ、無理だ」とはっきり悟ったという綾屋さん。それ以来「明らかに人と交われる気がしない。一線を感じる自分はいったい何者なのか」と苦しんできたという。

大学卒業して10年後にアスペルガー症候群であると診断され、さらにそれから熊谷さんとともに自身の当事者研究を行ってきたなかで、綾屋さん自身、「いったい私は何者なのだろう」の答えとして「人よりも身体の内外の感覚を細かく大量に感受する者」を見つけている。

そんな綾屋さんは、あまりに多くの身体内外の感覚を受けてしまうため、「おなかがすいた」ということを認識するのにもとても苦労するのだそうだ。

世界がまとめあがるのは普通ではない

僕らからすれば「おなかがすいた」という認識に苦労するといってもどういうことだろう、と逆に思ってしまう。

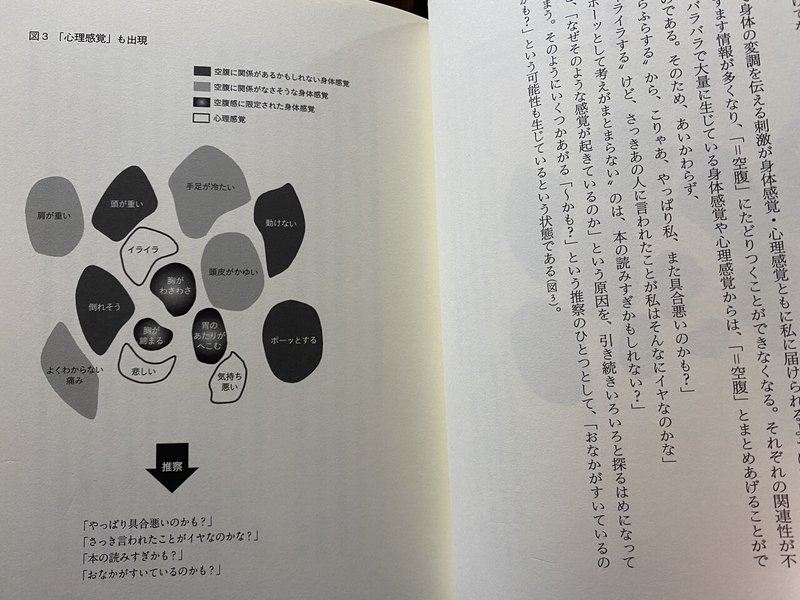

しかし綾屋さんの場合、「ボーッとするなぁ、考えがまとまらない」だとか「う、動けない」とか「倒れそうだ、血の気が失せる」「頭が重い、ふらふら」という複数の身体感覚の変化を感受し、こうした感覚は空腹時だけでなく、風邪をひいたり疲れたり悩んごとで参ったりしてるときにも感じるので、「おなかがすいた」と判断するのはむずかしいという。

さらに時間がたつと「胃のあたりが凹む」「胸がわさわさする」「胸が締まる感じがする」など、空腹感に限定された身体感覚も出現するのだけれど、同時に「なんだか気持ち悪い」とか「無性にイライラする」「悲しい」などの心理感覚も混ざってくるので、なぜそのような感覚が起きているのかの原因をいろいろ探るはめになって、なかなか「おなかがすいた」にたどりつかないのだそうだ。

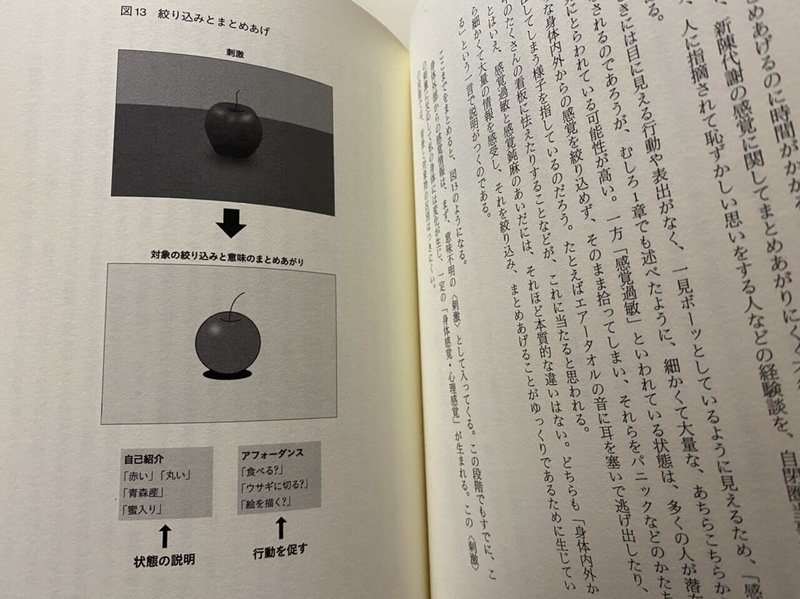

「一般的にはおそらく、数多くの身体感覚をすぐに絞り込み、「おなかがすいている」というひとつの自己紹介としてパッとまとめあげ身体内部の情報の数を減らすため、身体外部の情報とのすりあわせが容易になっていると考えられる」と綾屋さんは書いている。そして「私には、人びとがこんなにたくさんあるはずの身体感覚を容易に絞り込み、ひとつにまとめあげていることのほうが不思議に思われる」のだと。

言われてみると、そうなのだ。たくさん感じているはずの情報からどうやって「おなかがすいた」という判断が下されるのか? きっと情報のまとめあげのパターン認識ができているから、それを保持できているからなんだろうけど、逆にいうと、パターンで判断してしまうだけで個々の情報はていねいに見ていないということだ。

だから、

人びとの「おなかがすいた」へのまとめあげは、たしかにスピードは速いが、実はとても大雑把で……うっかりしていることの裏返しではないだろうか。

という綾屋さんの指摘にはドキッとした。

うっかりしていない綾屋さんは、間違いなく大変そうだけど、すこしうらやましくもある。

情報が多すぎてフリーズ

人より多くの情報に細かく晒される綾屋さん。なかなか情報をまとめあげることができず判断できないだけでなく、まとめあがってパターン化できたものも何かすこし状況がかわるとまとめあげがほどけて、また1からやり直しになってきまうのだという。

大変なのは、身体のなかから来る情報だけでなく、外からの刺激も同様だ。だから、買い物なんて、とっても大変なんだという。

買うというのは選ぶということである。スーパーでも、服屋でも、飲食店でも、雑貨屋でも、たくさんの「私を選んで♪」と訴えるモノたちのなかからひとつを選び取るというのは、私にとって苦痛をともなうたいへんな困難なことである。

選べないだけでなく、苦痛なのだという。選ぼうとすると、さまざまな「チェック項目が立ち上がり、「それが何者なのか」を確認しながら選んでいかなければいけないので、私の買い物はひどくゆっくり」なのだそうだ。傍目にはただただ選択することがゆっくりなだけに思えても「私の頭の中には次々に、店頭に溢れかえる〈刺激〉〈モノの自己紹介〉〈アフォーダンス〉が乱立し、フリーズを起こしている」のだという。

そして15分後には情報が飽和し、強烈な〈刺激〉の段階にまでレベルが落ち、「もう見るのも無理」と気持ちが悪くなる。その結果、イライラ、悲しみ、恥、怒り、などの気持ちが入り混じった状態で、「もう今日はおしまいにしよっか! お茶にする?」と自分自身や同伴者に告げることになる(そして「いま来たばっかりじゃない!」と驚き半分、呆れ半分でツッコまれる)。

情報が多すぎてフリーズしている人は日常的に仕事をする場面でもよく見かける。しかし、そういう人の場合は、はたからみてもまだフリーズする理由もわからなくはない。まとめあげが下手なら、まあフリーズもするだろうと。

しかし、日常的な買い物でそれが起こるレベルだと、普通に買い物をするのもむずかしいだろうというのは容易に想像がつく。

いや、それだけ人より細かく大量に情報を拾ってしまっていてまとめあげられない日々を過ごしていたら、苦しくならずに済む選択肢はできるだけ見知らぬものとの接触を避けて暮らすしかないのだろう。

予感は常に裏切られて

「外界は数多くの〈刺激〉〈モノの自己紹介〉〈アフォーダンス〉といった情報に満ちあふれている」と綾屋さんは言う。ほんとうなら、僕らだって日常的におなじくらいの量の情報を浴びているはずである。

それなのに、そう感じていないのは、僕らが「うっかり」しすぎているからだ。うっかりしすぎの僕らは多くのことを見逃し聞き流しているのだろう。

だが、適度にうっかりしていないと、綾屋さんのように毎日を苦しむことにもなるのだ。

身体内外からの情報に対して、絞り込みやまとめあげがゆっくりである私は、すりあわせせずに乱立する感覚情報が飽和し、容易にフリーズやパニックに陥ってしまう日常を過ごしているのである。

うっかりしているというのは、結局のところ、予期せぬことが起きないパターンのなかで生きていることなのだろう。パターン外のことが起き、乱立する情報から新たに情報をまとめあげて、新たな思考の枠組みをうまく気づかないときは、僕らだってフリーズしたりパニックになったりもするはずだ。

未知のことに臆病になりがちな人は、きっとこのまとめげが苦手でパニックになりがちだという自覚があるのではないかと思う。

はじめての場所、人、集団、知っているけど久しぶりの人、テンションの高いクラスメイトなどのなかにぽんと放り込まれたとき、私のまわりには突然、意味不明で大量の情報があふれる。そのため情報処理が追いつかずに感覚飽和となり、外界を把握できないので警戒し、不安や緊張が一気に高まる。そして「意味がわからない」という不安のままに、一歩ずつ変化すら街の風景や道順、入った室内の様子、次々に変化する人の表情、手つき、体の動きなどを次々に写真記憶として撮りためていくことになる。

意味がわからないまま、言葉や映像をひたすら機械的に記録に残していく。未知の状況にほおりこまれ、わけがわからなくなってフリーズしてしまっていることも、少なからずこの綾屋さんと同じような状況に置かれているのだろう。

そして、多かれ少なかれ人は日常的に予感に裏切られてアタフタすることになる。それはきっと精神にダメージを与えるものだ。

そうしたことへの心のケアというものが、いまの社会にら不足しているな。

そう、あらためて感じさせてくれる本でとても興味深かかった。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。