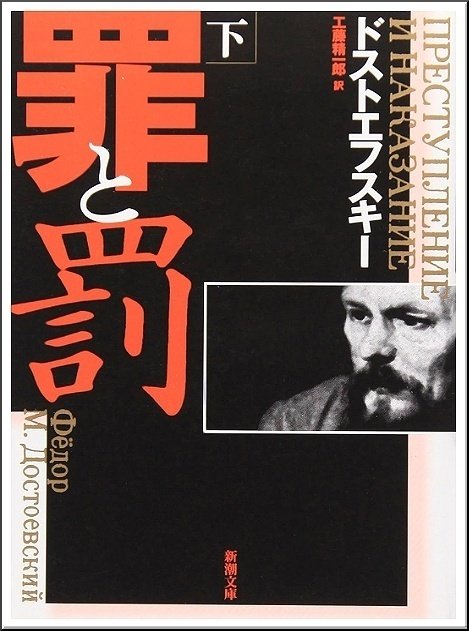

フョードル・ドストエフスキー「罪と罰 下」読書感想文

8時から作業開始。

同時に鉛筆が貸与される。

もう、3センチになっている小さな鉛筆。

でもこれを失くしたら大変だ。

見つかるまで探す。

もし見つからなければ調査となる。

場合によっては懲罰になる。

懲罰になれば、等工も処遇も区分も元に落ちる。

死活問題だ。

なくさないように、机の上の常に目につく場所に置いておくが、なにかの拍子で転がって落ちた。

探そうと『どこいった?』と体をひねったところで、刑務官からの叱責。

叱責の理由なんてなんとでもなる。

「注意力が散漫だからだ」とネチネチを続く。

「そんなことだと社会に出ても再犯する」とこじつけているが、朝から機嫌がわるかったから、たぶんこうくると思ってた。

彼らがいう更生とはなんだ?

矯正教育とはなんだ?

あんなやつらに更生も矯正もされたくない。

読書録の行間は、そう書き込んだ。

日記には、刑務官への悪態は書き込めない。

ノート検査がある。

だけど、読書録への書き込みだったらごまかせる。

憤りを含めて、いくつも書き込んである。

※ 筆者註・・・ そんな日に「罪と罰」を読み終えたのです。だからなのでしょうか。ドストエフスキーに、八つ当たり感がある読書録となっているのです。

ドストエフスキー 年譜

あとがきによると、ドフトエフスキーは、28歳のときに逮捕されている。

1821年 ロシア帝国モスクワ生まれ

1837年 母親死去、15歳

1846年 「貧しき人々」で作家デビュー、25歳

1849年 空想社会主義サークルの一斉検挙で逮捕、28歳

“ 空想社会主義サークル ” というのがよくわかない。

檻の中では調べようがない。

が、本文中には “ 進歩主義者 ” とか “ 暴露主義者 ” といった、やはりわけがわからない主義者も登場するし、ニヒリストも無神論者もいるようだし、コミューン建設といった動きも描かれているから “ 空想社会主義サークル ” も細分化された政治団体の一派だろうか。

ともかくドフトエフスキーは裁判で死刑判決を下された。

が、処刑直前になって、皇帝により減刑される。

のち4年間、シベリアの刑務所に入っている。

そのあとは、懲罰的兵役を務めるとあとがきにある。

1854年 刑期を終えて、中央アジアの守備隊に送られる

1859年 兵役を終える、ペテルブルグに居住許可がでる

5年間の兵役を終えて、逮捕から約10年を経て社会復帰。

それから小説を次々と発表していく。

次に読むのは「死の家の記録」か。

ドストエフスキーのシベリアでの獄中体験記録になる。

本作と同じ訳工藤精一郎が訳者だから、おもしろいだろう。

1861年 「死の家の記録」発表、40歳

1864年 「地下室の手記」発表、43歳

1866年 「罪と罰」発表、45歳

1879年 「カラマーゾフの兄弟」発表、58歳

1884年 死去、肺気腫の悪化といわれる、60歳

これらかすると「罪と罰」は、ドストエフスキーの自身の体験が被っているのは想像つく。

『罪と罰』の解釈というか感想や疑問

ドストエフスキーに忖度はあったのか?

「罪と罰」では、犯人のラスコーリニコフは自首する。

そこからラストまでは、急ピッチになる。

刑務所でのラスコーリニコフは、面会に訪れる女性の善性と、そのバックボーンのキリスト教に感化される。

『そこには、もう新しい物語がはじまっている。1人の人間が、次第に更生していく物語。』

となって、もう3行ばかりがあってラストとなる。

『これは新しい作品のテーマになり得るであろうか?・・・この物語は、これで終わった。』

ラストが物足りない。

あと2巻くらいあってもいい。

天下のドストエフスキーに文句をいってはいけないけど、実際に檻の中で読んでいる受刑者には物足りない。

ドストエフスキーは、ロシア帝国へ遠慮してる。

いってみれば、忖度してる。

だから、ラスコーリニコフをキリスト教へ感化させて、信仰心からの更生の兆しで終わらせている。

いかにも美しく終わらせている。

“ 空想社会主義サークル ” なんていう突飛もない政治活動で逮捕されたドストエフスキーは、宗教と体制の利害は一致するというのは十分に理解していただろうに、ラストはキリスト教で更生させようとしている。

皇帝のお抱え作家、ドストエフスキー。

帝国のちょうちん持ち作家、ドストエフスキー。

とはいっても、それも仕方ない。

ドストエフスキーがこの小説を発表したのは、事件から10年ぶりに自由の身となってからの6年後。

死刑執行の直前になって、皇帝によって減刑されたのも、相当に効いただろうとは理解できる。

当時は本が有効なメディアだったろうし、大衆向け小説の作家として影響力もあるだろうから、作中のラスコーリニコフに帝国の文句を言わせたものなら、専制主義の世の中で、なにが振りかかってくるのかわからない。

理由なんてなんとでもなる。

当局の機嫌ひとつで、逮捕くらいはできるのは想像つく。

ドストエフスキーは、再犯者とされるのを恐れているのは想像に難しくない。

ドストエフスキーは「これは新しい作品のテーマになり得るであろうか?」と質問を振ってきて文学的に終わらせているけど、こっちが逆に問いただしてもみたい。

「ドストエフスキーさん、忖度しちゃったんでしょ、更生が作品のテーマになるってわかってたんでしょ、だけど、わざとはしょったんでしょ」って。

なぜ、ラスコーリニコフは強盗殺人犯なのか?

物足りないのは、ドストエフスキー自身が政治犯で受刑者となったのだったら、ラスコーリニコフも政治犯でもよかったというのもある。

もし、ラスコーリニコフを政治犯として描いたなら、この「罪と罰」の結末は大きくちがってくる。

最悪の場合は、ドストエフスキーは、国外逃亡しなければいけないかったかもしれない。

だから、ラスコーリニコフを強盗殺人犯にした。

自由の身のドストエフスキーは、楽な書きかたをしている。

強盗殺人犯だったら、一個人の心の中にのみ犯罪の動機を押し込めることができる。

せっかくのラスコーリニコフの論文の、この小説の核となっている「犯罪について」という動機を、良心の呵責や、人の善性という小説としてはありふれたことで覆い被せてしまっているのが物足りない。

おおよその犯罪は不合理なもの。

それを承知の上で、犯罪を特権として行使したのが事件であるのに、ラスコーリニコフがいうところの「犯罪について」の骨子であるのに、急ピッチに空中分解させているのが物足りない。

女性とキリスト教のセットも物足りない

女性の存在は、犯罪者を感化させることができる。

単体でできる。

わざわざ、キリスト教を持ち出してこなくてもいい。

元受刑者のドストエフスキーだって、そのくらいわかっていたのではないのか?

どういうことかと補足すると、それが犯罪として検挙されるかどうかは別にして、悪事を働く者のひとつの特徴としては「生教育」の欠如がある。

自分データの特徴で、自分用語の「生教育」だけど。

とはいっても、だれか学者が研究しても、それほど的外れてはないと思われる。

もう十分に研究されていて、無学者が知らないだけかもしれないけど。

ともかく「生教育」は誤字ではない。

「性教育」のほうは、○ンコを○ンコに入れると子供ができるという教育。

「生教育」のほうは、どうやって生まれたのか、どうして生まれたのか、なんで生まれたのか、という教育。

けっしてセックスは下卑たものではない。

「生教育」も合わさってないから、セックスの文言だけで下卑たものとされてしまう。

まあ、それはいいとして、すべてではないが、悪事をする者には、いかに「生教育」が欠如していることか!

欠如は言い過ぎかもしれない。

誰だって「生教育」は受けている。

が、そこにワクチンほどの、小さななにかが欠如している。

それがなんなのか?

そこまでは考えてないけど。

で、その「生教育」は、自分データでいえば、どれほど頭がよくても、学識があっても、裕福であっても、地位があっても受けてない者もいる。

だから「え!あの人が!」という犯罪者が現れる。

また逆に、頭がわるくても、貧乏でも受けている者もいる。

このあたりは長くなるのではしょるけど、その「生教育」で男性を感化できるのが女性。

だからキリスト教は関係ない。

キリストを、いっちょ噛みさせる必要もない。

そういうふうに信じている自分は、ドストエフスキーが、女性とキリスト教をセットにして、急ピッチでラスコーリニコフを感化させてしまったのが物足りない。

上巻からの流れからすれば、えらく安直なラストに感じる。

題名が『罪と罰』のくせに

ドストエフスキーのくせに。

※筆者注 ・・・ どうやら完全にドストエフスキーに八つ当たりしてるのです。上記のような感想を持つ人が受刑者になるといういい見本です。いずれにしても、刑務所がある限りは読まれ続けられる小説だと思われます。

登場人物

ロジオン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフ

内にこもる暗い性格。

気難しさもある24歳。

事件後は、病的な不安と恐怖を抱えて奇異な行動をとり、事件を担当する司法員のポルフィーリィに犯人の心証を持たれる。

自首して、裁判を経て、懲役8年の判決が下る。

シベリアの刑務所送りとなり、キリスト教に目覚める。

※筆者註 ・・・ 以下、ラスコーリニコフのみを “ 彼 ” とします。

ポルフィーリィ・ペトローヴィチ

ポルフィーリィ。

30代半ば。

小太り。

司法官でもあり、事件を担当している。

彼の言動に不審感を抱き、推測を重ねて、犯人だと確信している。

彼に心理的な圧を与えて、ついには自首させる。

ニコライ

事件現場のアパートの2階で作業していたペンキ職人。

当初から容疑者とされる。

宗教的な理由から虚偽の自白をする。

カテリーナ・イワーノヴナ・マルメラードワ

軍人幹部の良家の出身。

無職のアル中の夫のマルメラードフにお金を持ち出されて、3人の子供を抱えて貧しさにあえぐ。

貧しい生活となっても、良家の出というのを心の拠り所としている。

持病の肺病が悪化するにつれて、情緒不安定になり、誇大妄想や被害妄想がひとくなる。

そんな折、夫のマルメラードフは、酔っ払っているところを馬車に轢かれて死亡する。

カテリーナは、彼から渡されたお金でマルメラードフの葬式をするが、その席で騒動がおきて発狂。

ちなにみ彼が渡したお金は、母親から仕送りされたなけなしのお金であった。

ともかく、発狂してからは、3人の子供を連れて路上で大道芸をはじめる。

子供は泣いておびえるが、無理やり歌をうたわせる。

そのうちに倒れて喀血、死亡する。

3人の子供は、スヴィドリガイロフが寄付金を払い、孤児院に入れる。

ピョートル・ペトローヴィチ・ルージン

ルージン。

彼の妹のドゥーネチカの婚約者。

弁護士。

サンクトペテルブルグに、法律事務所を開設する準備をしている。

虚栄心と自惚れが強く、自己過信する性格。

金銭にも細かく、あまりにも上から目線だったため、婚約はドゥーネチカ側から解消を申し入れられる。

その申し入れは、ルージンの自尊心が許さなかった。

あきらめきれないのもある。

今までの自身の発言を有利にして、ドゥーネチカとの復縁を果たそうと企てる。

そこで、無実のソーニャを盗人扱いにして騒動をおこす。

マルメラードフの葬式の席上だった。

これが、カテリーナの発狂へとつながる。

が、すべての企てがバレて非難されて、アパートから逃げるようにして退去したのだった。

アンドレイ・セミョーノビチ・レベジャートニコフ

ルージンの同居人。

20代。

カテリーナの隣室に住んでいたところに、上京してきたルージンが間借りしたのだった。

新しい政治思想や社会概念に影響されており、体制批判の議論が好き。

カテリーナの発狂の際には、主義と矛盾するとしながらも、ソーニャの潔白を主張して、ルージンを責める。

ソーフィヤ・セミョーノヴナ・マルメラードワ

愛称、ソーニャ。

マルメラードフの前妻の娘。

売春をしながら父にお金を貸し続けて、カテリーナの家計も助けていた。

彼には、意地のわるい質問を何度もされて、信心深さを嘲りけなされ、不幸を笑れる。

不安定な生活を突かれて、人格をなじられて、その度に苦しめられて泣かされる。

その泣く姿が、彼に変化をもたらす。

彼は懺悔をするようにして、事件は自分がやったと告白。

刑務所に会いにいくのを約束したソーニャは、自首するのを見届ける。

彼が収監されてからは、その街に引っ越して面会を続ける。

彼はキリスト教に傾斜していく。

プリヘーリヤ・アレクサンドロヴィナ・ラスコーリニコワ

プリヘーリヤ。

彼の母親。

43歳。

信心深い。

自首する前の彼に「しばらく会えない」と告げられて、突然のことに精神を病む。

彼が殺人犯とは知らないまま、事件から1年後に熱病で死去。

ドミートリイ・プロコーフィチ・ラズミーヒン

ラズミーヒン。

彼の裁判では、情状酌量を訴える。

病気の大学の級友を助け、その父親の面倒をみたこと。

火事があったとき、子供2人を助けたこと、など。

事件から7ヵ月後に、彼の妹のドゥーネチカと結婚する。

5年後には、刑務所のあるシベリアの町に引っ越して、皆で新しい生活をはじめようとしている。

アヴドーチヤ・ロマーノヴナ・ラスコーリニコワ

ドゥーネチカとも、ドゥーニャとも。

彼の妹。

ルージンとの婚約破棄となったあと、上京したスヴィドリガイロフにつきまとわられ、言い寄られる。

ついには室内で迫られて、ドゥーネチカは拳銃を取り出して抵抗するが、撃つことができない。

無理やり手をかけられそうになるが、どうしても心変わりしないことを悟ったスヴィドリガイロフは、あきらめて部屋を出ていく。

彼の逮捕のあとは、ソーニャと行動を共にして身を案じる。

また、ラズミーヒンの世話になっているうちに、お互いに好意を抱いて結婚するに到る。

アルカージィ・イワーノヴィチ・スヴィドリガイロフ

スヴィドリガイロフ。

女好きな50歳。

7年前までサンクトペテルブルグに住み、賭博のイカサマ師をしていた。

そして彼の郷里の、地主の女主人と結婚。

使用人を自殺させた、急死した妻は脳溢血ではなくて毒死だった、といった噂も立てられる。

妻の死亡後、遺産を持ち上京。

以前に、家庭教師として雇っていたドゥーネチカに好意を抱いていたからだった。

兄である彼の下宿を訪ねて、大金を渡すのを条件にドゥーネチカとの間を取り持つようにお願いするが断られる。

スヴィドリガイロフは付きまとう。

ソーニャの隣室に間借りして、彼の懺悔を盗み聞きして「兄は殺人犯だ」とドゥーネチカに伝えもする。

彼の海外逃亡の手助けを条件に、交際を迫りもした。

それでも、ドゥーネチカは拒絶した。

どうやっても受け入れられないと知ったスヴィドリガイロフは、急死したカテリーナの3人の子供を孤児院に入れたり、ソーニャに大金を渡したり、16歳の婚約者をつくって結納金を渡したりと金を遣いまくり、翌日に拳銃自殺する。

後半からのネタバレあらすじ

刑務所でのラスコーリニコフは考える

ラスコーリニコフは自首した。

川への投身自殺も考えたのだが、踏み切れなかった。

自首してから5ヵ月後に、懲役8年の判決が下された。

シベリアに送られて、ある町の刑務所で労働をする。

犯行から1年半が過ぎた。

「どこが、どこが、俺の思想は、創世記以来、世の中にうようよとひしめき合っている無数の思想や、理論よりも愚劣だったのだ」と、ラスコーリニコフは考える。

「どうして、あのとき自殺をしなかったのだ?」という問題にも苦しめられた。

そんなラスコーリニコフは、ほかの囚人たちとの間には、踏み越えることのできない深淵もあった。

皆には好かれずに避けられた。

しまいには、憎まれるようにもなる。

自尊心がはげしく傷つけられた。

病気になって、寝込む日が続いた。

快復して作業場へ出役した日だった。

ソーニャが面会に現れた。

泣いたのは不意だった。

思わず、彼女の膝を抱きしめる。

お互いの心の中には、相手を甦らせる生命の限りない泉が秘められていたのだった。

ラストの5ページほど

その日の夜。

ラスコーリニコフは、枕の下の福音書を手にとった。

病気になる少し前に、ソーニャが黙って差し入れてくれた本だった。

今までは、それを開きもしなかった。

だけどその夜は、ひとつの考えがチラッと頭に浮かんだ。

「今の彼女の信念が、俺の信念でないなんて、そんなことがあり得るのか?」

そこには、もう新しい物語がはじまっている。

1人の人間が、次第に更生していく物語。

その人間が、次第に生まれ変わり、ひとつの世界から他の世界へ次第に移っていく。

これまでまったく知らなかった、新しい現実を知る物語である。

これは新しい作品のテーマになり得るであろうか?

・・・ この物語は、これで終わった。