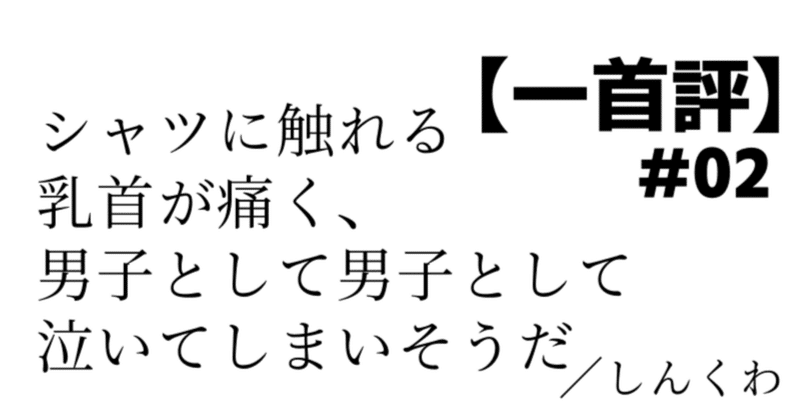

【土曜日は一首評】シャツに触れる乳首が痛く、男子として男子として泣いてしまいそうだ/しんくわ『しんくわ』

歌葉新人賞というものがかつてあったということは、以前からなんとなく認知していた。認知していたというのは歌人の紹介欄のところに、「第◯回歌葉新人賞 次席」みたいな説明があったのを見かけたことがあるかも程度で、しっかり調べたことは一度もなかった。

このあいだ歌葉新人賞について詳しく知る機会があって、それで改めてちゃんと調べてみた。主な受賞者は 増田静・笹井宏之・斉藤斎藤...、そして選者は一貫して穂村弘・加藤治郎・荻原裕幸の3人とのことで...。

なんだ、このロマンある賞は!!

もしぼくがもっと早く生まれて短歌を早く始めていたなら、あるいは今なおこの短歌賞が続いていたなら、どうせ毎年応募してたんだと思う。良すぎる。かっこよすぎる。

そして掲出歌をふくんだ30首連作も「卓球短歌カットマン」で第3回歌葉新人賞を受賞した作品であるとのこと。当初候補作として挙げたのは審査員の3人のうち加藤治郎のみだったらしいのだが、場の空気が高まって、この連作の受賞が決まったらしい(その選考会の様子をみてみたすぎる)

◇

成長期の男子の胸部にしこりができて、シャツに擦れるとともに乳首が痛くなるという現象。この経験の有無には、個人差があるらしい。なにを隠そうぼくはそれを経験したことがない。さてどうしていまこの現象を説明できたのかといえば、小学校のころの親友が幾度となくその話をしていたからだ。

親友のRは典型的なお調子者で、それでいてわりあい端正な顔立ちと圧倒的に優しい性格があって、クラスの人気者だった。そんな彼と親友であったことは、当時の僕にとってわりとちょっとした誇りだったんだと思う。そんな彼だけど、ではどんな話、どんな遊びを当時していたのかといえばそのほとんどを覚えていない。小学校のころの記憶なんてそんなもんだ。

けど、Rが一時期胸にできたしこりの話ばかりしていたことは鮮烈に覚えている。その当時は小学6年生、学年は重ねているといってもやっぱりまだまだ子どもで、ほとんどのことを理解せずに生きている時期だ。そんな時期に、しかもRはいつも通りのおどけた口調でその話をしてくる。小学生のころで乳首がどうこうなんていう話は勝手に面白い話だと思っていて、笑い話のひとつにしていたような気がする。

思春期のからだの変化というものへの理解が充分にできている今となっては、いつもふざけてばかりのRがあれほど執拗に同じ話をしていたんだから、当時のRがそれなりに真剣に悩んでいたんだろうなということはもちろんわかる。今だったら多少分別のある言葉をかけられたんじゃないだろうかとも思うし、当時単純な笑い話にしてしまったことは多少反省している。

◇

一首評だっつってんのに歌葉新人賞がアツい話とか、自分とRとの思い出話ばっかりしていたってしょうがない。

さてぼくはこの掲出歌を読んだときに、ある種の背徳感を抱いた。いつも遊んでる友人の、彼が誰にも見せないと決めているような日記を、ふと覗いてしまったような感覚があった。

元卓球部 現生徒会長木戸健太が毎日部室に来るので困る

海賊のような髪形をとりあえずなんとかするため 投げ上げサービス

身の中にマブチモーターを仕込んでるとしか思えぬ奴の素振りだ

山田航 氏は『桜前線開架宣言』のなかで、しんくわ氏が『卓球短歌カットマン』のなかで描いているのは「へなちょこな青春」であると説明している。

それでいうと僕は明らかに「へなちょこ側」の学生生活だったから、この連作は〈うわー、こういうシーンあるな~〉というような共感、そしてあるいは自分のような学生生活のへなちょこさがありありと記述されていることへの恥ずかしさのようなものを抱く。

「元卓球部」の一首。「元卓球部 現生徒会長木戸健太が」っていう主語。詩情みたいなものはなくて、なんか日記とか(いや日記とも違うんだけど)そういうのに近い記述のしかただと思う。「木戸健太」の友だちである卓球部のやつらのなかでは内輪で盛り上がってるんだろうなって感じ。いけてない奴ら特有の、ドゥフ、って感じの笑い声がなんとなく聞こえてくる。

連作を通じて言葉選びや比喩などによってうまいこと言おうとしてこない。それゆえに「へなちょこな青春」というものの描き方がいやになるほどリアルだ。詩情を否定して、直接的な描き方で却って青春性を演出するというのは、真似できそうなようでいて絶対に真似できない。

こうして『卓球短歌カットマン』のなかではどこまでもダサくて、どこまでも童貞で、それでいていつまでも楽しそうではある、へなちょこな男子の日常が一貫して素直にリアルに描かれる。ときに笑って、ときに共感していたらふと、〈シャツに触れる~〉の一首が出てくる。

あのときRがふざけて話してたのと同じように、作中主体にとっても〈シャツに触れる〉の一首は、ダサいけどまっすぐなおれたちの日々の、あくまでその延長線上にある景色なのかもしれない。だけどやっぱり、一首の後半の、〈男子として男子として泣いてしまいそうだ〉なんてことを言われてしまうと、単純にダサおもしろでは消化しきれないなって気持ちになる。

学生生活というのは、(学業というものはあれど)社会的な義務・責任とか労働とかいうものとは切り離された場所であり、そこで友人・好きな人、もしくは嫌いなやつとかができてくる。そして『卓球短歌カットマン』では卓球というモチーフの下で、学生生活のまぶしい部分、友だちとかとの貴重で楽しい日々が素直に描かれている。

一方で、同時に学生生活の時期は思春期や第二次性徴と重なっている。個人の身体や心の変化を鋭敏に感じ、きわめて個人と向き合う時期でもある。その変化の真っ最中にあっては、〈泣いてしまいそう〉になることだって多々あった。この人間関係のなかの自分と、誰にも見せれない話せない自分というのが生活のなかに複雑に併存する時期だ(ふたつの自分は共存しない、あくまで自分のなかにふたつの自分が独立して入り込んでくる)。

大人になっていくにつれて、自分の身体や気持ちのことはどんどん笑い話になっていく。たとえば盆や正月などに親戚が一堂に会するときには、僕のまえで必ず「体の節々が痛い話」とか、「体が思うように動かない話」がなされる。

だけど、多感な時期においては自分の体や心の変化の話は人に打ち明けられない。しかしよく考えれば、自分ひとりでからだの変化に向き合うことは、学生からしてみれば重すぎる。そりゃあ、ときに〈泣いてしまいそう〉ことがあるのも当然だ。

学生が抱える、誰にも話せない自己に関する悩みの部分を覗いてしまったような感じがして、それこそが僕がこの一首に抱いた背徳感の正体なのだろう。

さて『卓球短歌カットマン』のなかでは、詩情みたいなものがないとさっき言ったけど、それでも僕はこの短歌一首にここまで心を動かされている。作中主体よ、ぜひその複雑な青春時代の心境を乗り越えて、立派な大人になってほしいなんて思っちゃってる。この感動は単に修辞の巧さに呼び起こされているんじゃない。青春時代に抱いた感情は時間の経過とともに心の片隅に追いやられる。それでも追いやった複雑な感情が心のどこかにはあって、〈シャツに触れる〉の一首はその気持ちの部分に再び入り込んできて、あのときの気持ちをふたたび思い出してしまう。

青春性の演出を、レトリックじゃなくて心の方でやってくる。この一首に力強さを感じる秘密はそこにあるんだと思う。そしてそれでいて、この一首に「凄いことしてる感」は一見全然なくて、むしろ肩の力を抜いている感じなのがまたいいんだよなぁ。

◇

ところでいまでこそ卓球というスポーツは、割とスマートなスポーツになってきてる。

ダサさいスポーツといえば、卓球!って感覚が平成くさくて、それもまたエモい。

令和になってから思い起こすようにして表現する「平成性」ではどうしてもできない、実際に平成のときに描かれたものだからこその、エモさをむんむんと帯びている平成性ってあるよな。やっぱ好きだな、平成。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?