『週刊金曜日10/20号』【なぜ、性暴力被害者が加害者と対話し続けるのか】byにのみやさをり&斉藤章佳

「近々、週刊金曜日に対談も含めて記事を載せてもらえることになったよ」

いつものようにLINEでにのみやさをりさんと雑談をしている最中、唐突に報告があった。彼女は他人の言葉にはよく耳を傾けてくれるが、自分のことはいつも「何かのついでに」という体で話す。それは彼女独特の「照れ」と「謙虚さ」と、ほんの少しの「懼れ」からなのだろうと思う。根掘り葉掘り聞きたいのをこらえて「そうなの、よかったね、楽しみにしてるよ」とだけ伝えた。や、しかし本当は違う。実は私はそのとき、飛び上がりたいほど嬉しかったのだ。

この記事にも書いたが、私とさをりさんは「文章」で繋がった。

彼女の書く清冽な文章に出会ったとき、図らずも猛烈に嫉妬した。私にはこんな文章は書けない。そう思うとただひたすら悔しかった。だが同時に、どうしようもなくその筆致に惹かれていった。彼女の本職が写真家であることを知ったのは、お互いが知り合った後だった。

写真家としての素晴らしさは、私なんかの筆を俟たない。彼女の写真に打たれた人たちの声は、真っ直ぐで温かな感想で今もあちこちに溢れている。その声たちは、彼女の人柄をも忍ばせるものだ。

「久しぶりに ”作家・にのみやさをり” に会えるんだ」

そんな気持ちで私は『週刊金曜日』を手に取った。

再び綺麗な文章に酔いしれたい、そんな甘やかな気持ちがなかったとは言えない。だが、一分もしないうちに私のその甘い考えは完全に打ちのめされた。知り合って十余年、彼女の痛みを完全に理解できないまでも「知っている」と思っていた。だが、それがどれほど浅はかな思い上がりだったのか、この記事で思い知らされることとなった。

(以下、記事の内容に触れます。ネタバレを避けたい方は読まずにお願いします)

彼女は性暴力被害者でありながら、加害者との対話を試みようと立ち上がり、今現在も〈榎本クリニック〉の加害者更生プログラムで多くの加害者と対話を続けている。それだけではない。加害者から送られる手紙の一通一通に目を通し、丹念に返事を書いたりもしている。

「加害者と対話をしようと思うのよ」

そんな言葉を彼女から5,6年前に聞かされた時、私は矢継ぎ早に、不躾なことを彼女に質問したことを覚えている。

「なぜわざわざそんなフラッシュバックを誘発するようなことをするの」

「日本でそんなことをしている性被害者はいないでしょ、なぜそんなつらいことをよりにもよってあなたがするの」

「どうしたって対峙したら加害者を憎いって思うに決まっているじゃない、そんなに甘いものじゃないよ」

そして、友人だからといって言っていいことと悪いことはあるだろうと思うようなことも言った。

「本当は自分の加害者を断罪したいんでしょう。それってその代替行為じゃないの。あなたは自分の加害者をゆるせないからそんなことをするのよ」

思い返すだにこれはひどい言葉だった。

でも、言わずにいられなかったのだ。私には彼女が自傷行為に似た行為をするように見えた。これまで、どれほどの煮え湯を飲んできたというのだ、なのに再び傷つくようなことを今更してほしくない、火中の栗をどうしてあなたがわざわざ拾いに行くのか、そんな気持ちでいっぱいだった。

が、彼女はそれを丁寧に否定し、そして加害者も何か背負うものがあるんだと私に繰り返した。それは静かだけれど、とても芯のある決意だった。彼女の強くて静かな決意に、やがて私はただ黙って見守ることを決めたのだった。

この記事のタイトルは【なぜ、性暴力被害者が加害者と対話し続けるのか】だ。

「なぜ、そんなことをするのか」

かつての私がそうだったように、ほとんどの人が最初に心に宿すのは「なぜ」という言葉だと思う。

それを繙くために、この記事ではレイプされたときのこと、そしてその後、すべてのものがモノクロームの世界になったときのこと、感情を喪失してしまったこと、離人感、切らずにいられないリストカット、睡眠障害、多動、身体の痛み、オーバードーズして繰り返す胃洗浄、そしてどうしようもない自己嫌悪など、とても丁寧に細やかに、切々と描いている。彼女には珍しい敢えての「ですます調」を用いており、事実を淡々と書こうという意志を感じる。

これまでの長年にわたる凄絶な変遷は、すべて彼女から聞いて知っていたはずのことだった。だが、私は早々に打ちのめされてしまった。この記事の向こうに幾夜の慟哭と叫びが聞こえたからだ。事実を淡々と書いただけの文章だが、この記事からは、行間から流れ出る血の色が見えるのだ。

彼女は重いPTSDと解離性障害を抱えることになってしまったが、「抗わない」と決めてから自分が変わったと書いている。私事になるが、私も治らない病気を抱えているが、もう治療の手を尽くし、抗わないと決めてからは道が開いた気がしている。「諦める」ことは悪いことだけではない。彼女はその後、「やはり加害者と対話がしたい」という気持ちを強くし、今に至っている。

《被害者を一人でもいい、減らすにはどうしたらいいだろう、その思いは日に日に募りました。そしてはっとしたのです。再犯率がこれだけ高い性犯罪は、加害者がたった一人減るだけでも被害者が数人減るんじゃないか、と。やはり加害者対話がしたい。私は強くそう思いました。》(40ページより抜粋)

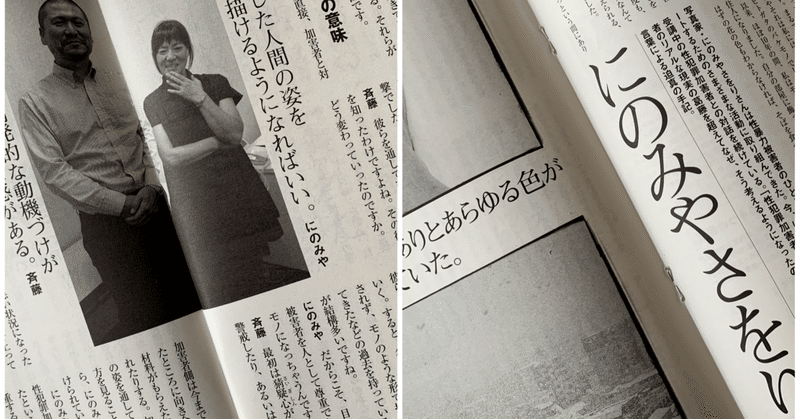

二十年以上にわたり各種依存症問題にかかわってこられ、加害者更生プログラムを立ち上げた榎本クリニックの斉藤章佳先生との対談も読みごたえ十分だ。

性加害者は、被害者の顔を覚えていない場合が多いそうだ。ターゲットは誰でもよく、ゲームの的。もちろん、自分がやった行為がどれほどの傷を被害者に与えたかなど、考えることすらもしない。そんな加害者が、実際に性被害者と対峙したとき、猜疑心や警戒心が解けないはずはない。

だが、この関係性のひずみが変わった切っ掛けが、彼女の『SAWORI』という写真集だったということも非常に興味深い。この写真集は、唯一彼女の「生活」を切り取った、私が一番好きな作品だ。

《被害とともに生きる自分と向き合って作ったものだから、彼らにちゃんと見てほしかった。私を通して、被害者にも顔があるんだよ、個なんだよ、人間なんだよというのを想像してもらいたい気持ちがありました》(44ページより抜粋、にのみやさをり氏 言)

《写真展をきっかけに、この対話のプログラムのひとつの大きなテーマである「被害者がその後を生きることを加害者が知る」というのが明確になりましたね。》(44ページより抜粋、斉藤 章佳氏 言)

性被害者が性加害者と対峙するだけでも、偽善だと偏見をぶつけられることもあるだろう。かつての私のようなひどい言葉を投げる人も少なくないと聞いている。けれど、彼女はライフワークとしてこれを選んだ。きっとこれからもその信念は揺らがないだろう。

しかし願わくば、この先ずっと、彼女ひとりにその役目を背負ってほしくないなとは思う。

この活動の理解者がもっと増えて「対話」から生まれる「理解」がどれほど大事なことなのか、多くの人に知ってもらいたいと心から願う。

是非、12ページにも及ぶこの記事と対談を多くの人に読んでもらいたい。そして誰にでも被害者に、そして加害者にも成り得るという事実を、誰もが持てたら、と真摯に思う。

さをりさんに対して「尊敬」とか「崇高な信念」とか「第一人者」だの、そんな褒め言葉を言ったとて、彼女はいつものように「へへへ」と笑ってすぐに話題を変えてしまうだろう。だから私はそれは言わない。

その代わり、この言葉を心を込めて贈りたい。

「いままで生きててくれて本当にありがとう」と。

週刊金曜日10月20日号

よろしければ、サポートをお願いします。いただいたご芳志は、治療のために遣わせていただきます。