時代の境目の人の心

こんばんは🌝

昨日の続き、

会計の世界史から感じたこと。

会計、簿記、ファイナンスについて、

「会計エンタテインメント」として書かれいる本。

大きく3部と分かれ全9章と話が進みます。

今日は第2章までを読んで振り返り。

わたしが感じたことを書きます。

当時の歴史的背景に関心がいってしまい、仕組みを知ることはおまけみたいな感じです笑。

中世のイタリアを舞台に、簿記のルーツを描いている。

中世のヨーロッパでは宗教、キリスト教が絶対的な力を持っていた。

「神の時代」とも言われ、教会の教えは絶対だった時代。

レオナルド・ダ・ヴィンチが登場する頃にはルネサンス(フランス語で再生という意味)運動が起き、既存の常識(当時では教会の教え)に対して「なぜ?」と世の中の常識に変化起きようとしていた。

中世=錬金術というイメージをわたしは持っていたのだが、この結びつきになるのが納得する話になっていた。今の世も同じ様な気がするが少数派(マイノリティー)と言われる人たちが生み出す概念だったり仕組みは多くの人にとっては異質のモノと感じ取れるのだろう。

錬金術といっても、無から有を生み出す非科学的なモノではなく本当は合理的であり、ロジカルに説明ができる科学的なモノ。

ただそこに既存の常識やしきたりに力をもつ者、その者が支配している多数派(マジョリティー)が魔女狩りを始める。今の言葉で言うと炎上するなのかな。これも面白いと感じている。魔女狩りは火炙りに処せられうのだが、今の世も炎上という名の火炙りがどこかしこで起き人間の行うことはいつの世も本質的には変わらないかもしれない。

技術、テクノロジーは進歩しても…

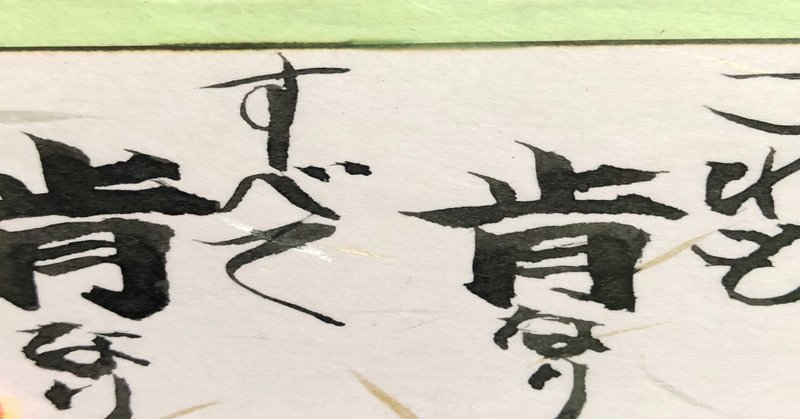

この章での登場人物たちが残した言葉

「できるだけ公衆の目に付かぬところで商売せよ」

「たくさん稼いでキレイに使う」

「嫉妬とは雑草のようなものだ、決して水を与えてはいけない」

「徳は、生まれると同時に反対側の嫉妬を生む」

これは時代が変わる境目において、今も通じているとわたしは感じている。

プラスにもマイナスにも大きな出来事を生む時代の境目、歴史を知るというのは本当に面白い。

今の世で当たり前に使っている仕組みの誕生をヒストリーを知るのはより、多感的にアンテナの感度を洗練できそうだ。

そして、会計や簿記について全然語っていない内容で終わるという本日のnoteでした笑。

今日1日に感謝🙏✨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?