卵を割る人

例によって例の如く、ラジオは卵の話である。

よく尽きないものだと感心するし、それを黙って聞いている我々リスナーもどうかしている。

だけど、今日は少しだけ様子が違う。

「卵を割るたびに思い出す人がいて…。まぁ、僕はご存知のとおり、毎晩卵を割るわけで。その度に思い出す。つまり、忘れられない人がいるんです」

その人は彼よりもひとつふたつ年上と思われる女性で、大学時代のバイト先にいた人だという。

「結構、いろいろバイトしたんですよ。短期のバイトをね。いろいろ。どうして短期のものって?時給がいいから。それに、僕の頃はコンビニってそう多くなくて、長期間となると飲食店。飲食店のシフトに入れられちゃうと、ライブとかキツイから」

彼が高校と大学と路上ライブをしていたのは有名な話だ。

「その時はとある劇団の公演の手伝いをしていたんだ。裏方のね。割と1日仕事だったんで、劇団の賄いで昼夜の食事をもらっていて、バイト代もそこそこ良くていいバイトだったんだ」

「そのバイトでね。とあるヒトに会ったんだ。いや、僕が一方的に見ていただけなんだけどね」

賄いのスタッフなのか、彼と同じバイトなのかわからないけど、その場で少し浮いていたのだという。

「浮いていた、は、おかしいかな?なんかその人の周りだけしんと静かでね。出演者や裏方やらで結構な人数の賄いで、おにぎりと味噌汁と卵焼きが定番だったんだ。味噌汁が具沢山で毎日少しずつ違って全然飽きない。美味しかったなぁ」

この人の「美味しかったなぁ」はホントヤバい。食べたくなるんだよなぁ。今夜は豚汁にしようかな?ひとり分だけって難しいんだよね。

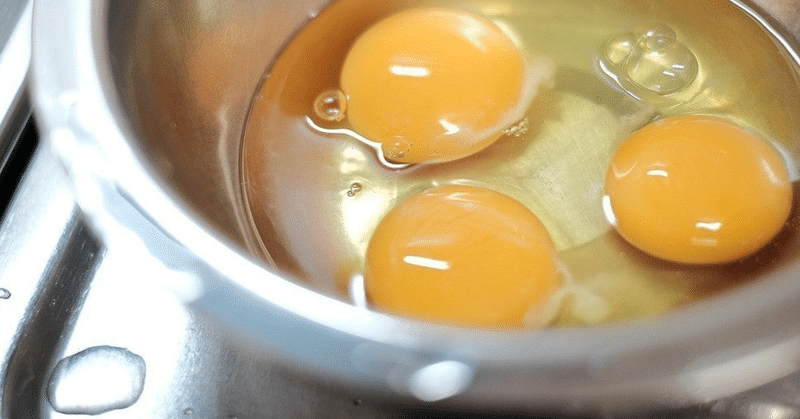

「その人はいつも卵を割っていたんだ。いくつもいくつも。一回に何個割ってたんだろう?だってさ。僕は毎晩自分のために2個卵を割るんだけど、おかずの卵焼き、ひとり分が一個だとしても50人はいるんだよ。毎回50個割るといっても大変だよね。昼と夜と」

知り合いのケーキ屋は初めから割られた卵を仕入れているという話を聞いたことがある。それも白身と黄身の割合をケーキの配合に合わせたものを届けてもらうと聞いた。「人手不足でさ」卵を割るのもそれなりに時間がかかるのだろうな、と思ったのを覚えている。

「僕はスタッフさんに水を持ってくるように頼まれて、キッチンに向かうんだけど、だいたい同じ頃に行くんだよね。キッチンといっても簡易スペースだけどね。そこでその人は卵を割っているんだ。『カッ、カシャ。ポイ』ポイッと殻を捨てると同時に次の卵を持つ。おんなじリズム。細い背中はスッと伸びているんだけど、首は下を向いているでしょ。なんだかいつも元気なく見えて、気になっていたんだけど、ある日、その人が卵を割りながら泣いていたんだ」

「肩が震えていて、いつもよりも首が下を向いていて、それでも、『カッ、カシャ』のリズムは変わらない。僕は水の入ったサーバーを台車に乗せてキッチンを出るんだけど、その時はいつも以上に慎重に、音を立てないようにしたんだよね」

「それがバイトの6日目。次の日の公演でバイトは終了」

「次の日も水を取りにキッチンに行ったんだ。水を取りにね。やっぱりその人は卵を割っていた。いつもと変わらぬリズムで。もちろん泣いていなかった」

「公演終了後、キッチンカーが入って打ち上げが始まった。役者もスタッフもバイトもみんな一緒に飲んで食べて。でね。僕は、あの人を探したんだ。卵を割っていたあの人を。でも見つけられなかった」

「親しくなっていたスタッフに訊ねたんだ。でもね。その人もその時の公演のための臨時の人だったみたいで名前がアダチさんということしかわからなかったんだ」

そこで番組はCMに変わった。

いつもは昼食を取りながら聞くけど、思わず食べるのが止まっていた。

慌てて用意していた昼食を口に運ぶ。少しだけ冷めていた。

「見つけたからって、僕はその人に声を掛けられたのかなぁ?」

CM明け、唐突に話が始まった。

「卵焼きを焼いていたのは別の人だった。『あなたの割った卵で作った卵焼き美味しいですね』はおかしい。それに、前の日に泣いている姿を見てなければ、わざわざ探したりしなかったと思うんだよね」

「でも、まさか『昨日泣いてましたよね』なんて訊けないし、僕はあの時あの人に会ったらどうするつもりだったのか?今でもちっともわからないんだよね」

「だから、今でも、卵を割るたびに思い出すんだ。あの人の背中と、震えていた肩。そして、打ち上げであの人を探していた自分をね」

ふうん。

「と、いうわけで、それは私ですという方、是非ご一報ください」

おい!真面目な話して照れくさいのはわかるがそういうオチはいらないから!

「でも、今、会って『あの時泣いていましたよね』って聞くのは野暮だよね」

そうそう。そうだよ。

彼の最新アルバムの曲がかかる。

アップテンポのその曲も、まるで彼の照れ隠しのように思えた。