ガルムの話

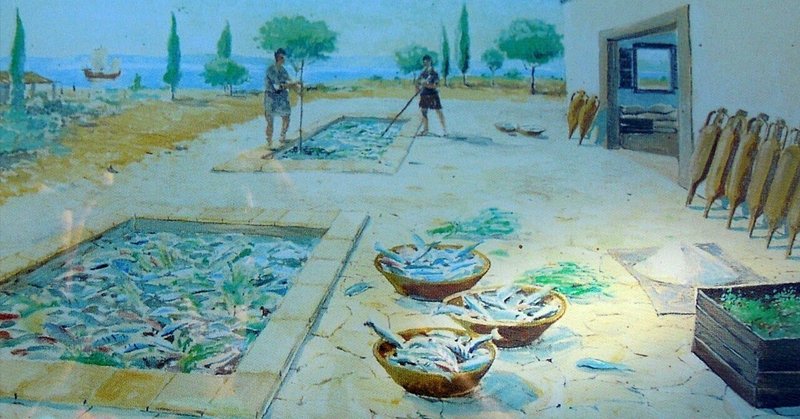

(ヘッダー画像はウィキメディア・コモンズより。ガルムの醸造光景を復元したイラスト。因みにガルムは醸造過程で強い匂いを発する事と衛生的な問題から、ガルム工場はヒトの居住区から離れた場所に造られる事が多かった)

魚醤と言う調味料がある。

文字通り、魚を材料に防腐しながら醗酵させ、魚肉の自己消化作用により旨味を引き出した調味料である。

例えば日本には【いしる】【しょっつる】と呼ばれる魚醤が存在する。

【いしる】は能登半島周辺発祥の魚醤で、塩蔵したイワシやサバの上澄み液を2年ほど熟成させて作られる。日本の魚醤の内9割を占めるシェアを持つ、広く普及された魚醤である。

一方の【しょっつる】はハタハタを塩漬けにして上澄み液を醸造したもので、秋田県の名物のひとつだ。この【しょっつる】を用いて味をつけた【かやき】(貝焼き)は人気の高い郷土料理である。

近年は上記に留まらず、鮭、鮎、ニシンなど様々な魚で新たな魚醤が作られている。

魚醤は東南アジアでも広く用いられており、タイのナンプラーやベトナムのニョクマムが特に有名である。

ところで、その長い歴史の大半を【喰い倒れ】に費やした古代ローマ帝国にも、魚醤が存在していた。【ガルム】と言うのがそれである。魚の全てを用いて作ったり、身をフィレにしたものを材料にしたり、逆に特定の内臓を選別して材料にしたものなど、様々な作り方があったようだ。材料は主にイワシ、カタクチイワシ、サバ、キビナゴ等が用いられていた。

山本千代喜先生の【食事史】によると、ガルムの基本的な作り方は下記の通りである。

「魚の臓物をすっかり容器に入れなさい。魚は大小を論ぜぬ。それに沢山に塩を加へよ。それを空気に當てゝ完全に腐敗する迄置け。間もなく液が生ずる。これを濾し採れ」

中でも、魚の肝臓(特にマグロ)を集めて作ったガルムは最高級品として貴族階級が独占していたようである。魚の肝臓から作られたガルムは調味料としてだけでは無く、薬餌としても重宝されていた。肝臓自体が滋養が高いだけに留まらず、消化酵素を大量に含むので、暴食で疲弊した胃腸の機能回復に多大なる効果があった為である。

また、製造に関しても単に塩を加えるだけでなく、風味づけに多種多様なスパイスやハーブが加えられる事もあった。ガルム工場の庭には、ガルムに混ぜる為のハーブが多数植えられていた。

全魚(特にカタクチイワシ)を用いて作られたガルムについては、上澄みを貴族階級が用い、残されたどろどろした絞り粕(アッレクと呼ばれる)を貧民が利用していた…と言う話もある。この【貧民が利用していたガルムの絞り粕】が、現在のアンチョビーの起源だとする説もあると言う。

また、当時のワインはアルコール度数が高く味が渋かった為に様々な混ぜもの(水、蜂蜜など)が加えられていたそうだが、その中に【ワインをガルムで割る】と言う物凄い方法があったそうだ(ワインを割る為のガルムは特に【オエノガルム】と呼ばれた)。

時には水で割ったガルムが、ローマ軍の兵糧として支給される事もあった。

ローマ人のガルムに対する執着は日本人の醤油好きに匹敵する(或いはそれ以上)もので、ローマ人は在りと汎ゆる料理の味つけにこのガルムを用いたと言う。化学調味料が存在しない時代、【旨味】の元と言えばガルムしか無かったのだから無理もないのかも知れない。

動物性蛋白質に由来する【旨味】は、想像以上に人間の味覚中枢に強く働きかける。魚醤とは少し違うが、昔、どう言う事情かは失念したが米飯と漬物・野菜の味噌汁ばかり食べてストレスを溜めていた友人がいた。その友人に「漬物に鰹節をかけて見ろ」とアドバイスした事がある。結果は…「動物性蛋白質が、こんなに人間のメンタルにダイレクトに働きかけるとは思わなかった」と返信されるに至った。

鰹節でさえこの効果。況して醸されて旨味が凝縮したガルムならば何をか言わんや…である。

因みに、ガルムは古代ローマ帝国滅亡後一度廃れたが、後に近代になって再現する試みが成功し、イタリア食材輸入業者のECサイトで購入が可能になっている。

また、イタリアの一部ではガルムの製法から派生した魚醤【コラトゥーラ】が存在する事も付記する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?