「私の遺産役立てて」遺贈寄付は次世代への愛

(*この原稿は、毎日新聞WEBでの筆者連載「百年人生を生きる」2019年3月12日の記事です)

一生を懸けて築き上げた財産は、生きた証しの一つだ。自身の死後、大切な財産の一部を家族や親族以外のNPO法人や公益団体などに寄付して社会に生かす遺産の使い方が注目されている。遺言によって寄付先を生前に指示したり、相続人が故人を思って寄付したりする。「遺贈寄付」と呼ばれる、まさに人生最後の社会貢献だ。恩返しや生きた証しなど「思い」のこもったお金が次世代につながることで、「寄付者よし、受け手よし、社会よし」の「三方よし」を生み出している。

次世代の生活を豊かに

遺産相続は、一般的に法律や遺言に従って家族ら相続人に対して行われ、相続人がいない故人の財産は、最終的には国に納められる。これに対して「遺贈寄付」は遺言や、遺族が故人の遺志に沿い、寄付という形で相続人以外にお金を生かしてもらう。故人の思いを尊重し、次世代の生活を豊かにする社会貢献のあり方として注目されている。

首都圏に住む会社経営者、日高俊雄さん(70)=仮名=はダイビングや釣りが趣味で、日焼けした肌が印象的だ。日高さんは2018年6月、公正証書遺言を作成した。自分の死後、現金と株をほぼすべて、貧困の子どもたちのために使うように指示する内容だ。具体的には、子どもたちが放課後に集まり、食事もできる施設を建て、そこに自身の名前を冠したプレートをつけるように希望している。

病気になり死を意識

「自分も建物を直接見られるので、本当なら生きているうちに寄付したい。ですが、まだどのくらい生きるか分からないし、株の配当が生活費なので亡くなってから寄付するという遺言にしました。めどがついたら遺言ではなく生きているうちに寄付するかもしれません」と日高さんは朗らかに話す。

日高さんは関東地方の出身。20代で東京に出て工業製品を扱う専門商社を設立し、業績を伸ばしてきた。「そろそろ仕事からは引退しようか」と考えていた13年、大腸がんが見つかった。幸い手術で腫瘍を取り除いたが、自身の「死」を意識するようになった。

何もしないと国庫に

若いころに結婚はしたが、子どもはいないまま離婚。手術の際の入院保証人は取引先の友人が引き受けてくれた。1人暮らしだと、死後の墓のことや葬儀のことなど、自分で対応しておかないと周囲に迷惑をかけてしまうと、その時意識した。「迷惑をかけず、きれいに逝きたい」と日高さんは考えた。そうした死後事務を請け負うNPO法人と生前契約を結んで、実務面での心配はなくなった。しかし、残る財産をどうするか――。

「何もしなければ国庫に納められ、何に使われるか分からない。それなら自分で寄付先を選んで社会貢献したい」。ボランティアや寄付にはあまり縁がなかった。だが、何か社会の役に立ちたいと若いころから漠然と考えていた。次世代に生かせる教育関連で基金を作ろうかとも考えたが、基金が底をついたら終わり。どうしようかと悩んでいたところ、新聞で「日本財団遺贈寄付サポートセンター」のことを知った。遺贈寄付のやり方や寄付先について無料相談を受け付けている。相談するうちに、日本財団に遺贈して施設建設まで実行してもらうことにした。プレートをつけるのは、自分が生きた証しとして名を残したいと思ったからだ。

「遺言を作成してホッとしました。車の運転もするし、何かあった場合、準備しておかなければ周囲にいろいろと面倒をかけてしまう。その心配がなくなったので」と日高さんは話す。

遺贈寄付は、本人が生前に遺書によって寄付先を決める方法だけではない。遺贈寄付の普及推進を目指して弁護士や税理士、NPO法人などが16年に設立した「全国レガシーギフト協会」は、財産を相続した家族らが故人の思いを大切にして、相続財産の一部を寄付する方法も遺贈寄付としている。

家族が寄付する形も

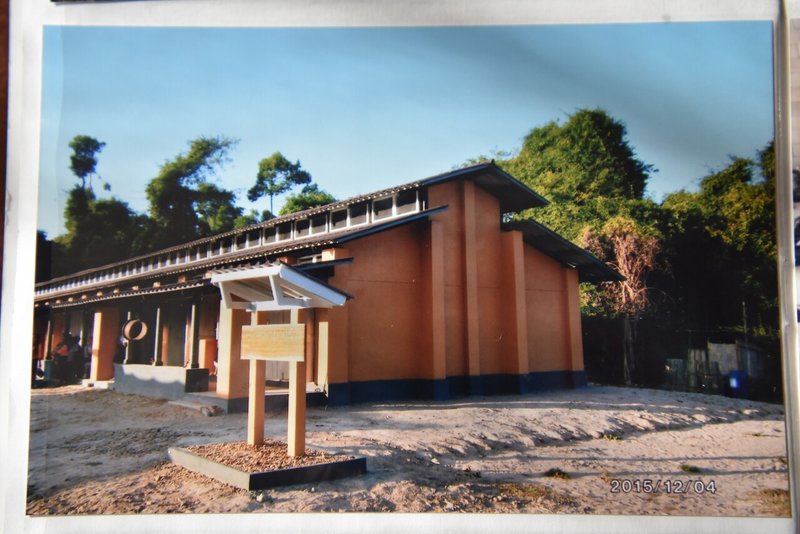

タイ国境に近いラオス国内に15年11月、中学校が建設された。それまで集落から10Km以上離れた場所にしか中学がなかった地域で150人ほどが学ぶ。この学校は、埼玉県行田市の社会保険労務士、井上文子さん(66)が、父・田島清作さんからの相続財産1200万円を公益財団法人「民際センター」に遺贈寄付したことで完成した。

校庭には、田島さんの名前と共に「学びで自分が変わる。地域が変わる。国が変わる。教育の場を」とラオス語で刻まれた木の看板が立つ。田島さんの「思い」を、井上さんが文にした。竣工式に参加したときの写真を見ながら、井上さんは「完成して2年後に訪問したら、看板の下が花壇になっていたんです。なんだかうれしくて、とても誇らしくて。たとえ遠くても、この同じ空の下に父の生きた証しがあり、人の役に立っている。『お父さん、やったね』という気分なんです」と声を弾ませる。

田島さんは1927年、7人きょうだいの次男として生まれた。家は貧しく、高等小学校を出て働いた。戦後魚の行商から始めて財を成し、井上さんら3人の子どもを育てた。田島さんは特に子どもたちの教育に熱心で、「たとえ泥棒でも、学力や勉強したことは盗めない。しっかり勉強しなさい」と繰り返し語っていたという。

田島さんが06年に亡くなり、きょうだい3人で遺産を相続した。その時、井上さんの夫一博さんから「自分たちで働いて得たお金で暮らすのが本当の自分たちの生活だから、遺産には手をつけたくない」と言われ、遺贈寄付に考えが至ったという。

父の思いを考えれば、寄付するなら教育関係にしたい。井上さんはもともと公益財団法人民際センターを通じて、途上国の子どもたち向け奨学金を寄付していた。信頼できる団体かどうかを確かめようと、民際センターでボランティアをしながら様子をみて、最終的に遺産を託すことを決めたという。

幸せが連鎖する

「遺贈寄付をしたことで、学校に通えるようになった子どもたちとその家族が幸せになり、私自身もとても幸せな気持ちになった」。井上さんは、自身も遺産の半分程度を寄付したいと、遺言を作成することを考えている。「母親のお金が社会の役に立てば、子どもたちにもきっと幸せが連鎖していくと思うから」と井上さんは語る。

寄付は、他者のためになる「利他」の行為だと思われがちだ。だが、利他であると同時に、自分にも喜びや満足をもたらす「自利」でもある。

低くない遺贈への関心

筆者は遺贈寄付の事例などを取材し、著書にまとめた。寄付先も寄付額もさまざまだったが、共通して感じるのは、遺贈寄付には「思い」がこもっているということだ。自分が大切にしてきた生き方や考え方をお金に託して次世代につなげたり、お世話になった団体や社会に恩返ししたりする。故人の思いを実現することで、故人を誇りに思い、残された側が悲嘆をやわらげる。同時に寄付を受けた側も、自分たちの活動が評価されたことで喜びを感じていた。特別な「思い」を託されたことで活動にいっそう力が入るといった好循環を生む。さらに、その活動によって社会課題が解決される。まさに「三方よし」のお金の流れが生じているのだ。

では、実際に日本では、どれくらいの金額の遺贈寄付がなされているのだろうか。実はよく分かっていない。そもそも日本国民の相続資産額がどの程度あるかについても、年37兆~63兆円と、推計によって幅がある。

遺贈に対する関心は低くない。日本財団が17年3月に実施した「遺贈に関する意識調査」で、60歳以上に「社会貢献のために遺贈したいかどうか」を尋ねたところ、「遺贈するつもり」は2%だった。だが、「遺贈という言葉は知らなかったが、社会貢献のために何らかの寄付はしたいと思っていた」が8.6%。「まだ決めていないが興味関心はある」を加えると22.9%が遺贈寄付を意識していた。

次回は、なぜ遺贈寄付が注目されるのか、実際に寄付しようとした時に、必要な注意点について紹介する。

(*この原稿は、毎日新聞WEBでの筆者連載「百年人生を生きる」2019年3月12日の記事です 無断転載を禁じます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?