スプラッシュ

今日も全くかからなかった。竿はピクリとも動かず、小さく見えるウキが波にあわせてプカプカと揺れている。

「はぁー、なにもかからない……」

堤防の向こうを見ると、同じように竿を突き出した数人の男たちがいる。そちらはどうだろうかと目を凝らしてみたけれど、釣れているのかどうかはよくわからない。

海は澄んでいて綺麗だが、底が見えるほどではない。堤防のそばの浅い箇所には小さな雑魚がうろうろしている。

諦めようかどうか迷いつつも餌をつけなおして、再び竿を振る。オモリは放物線をえがいて綺麗に着水する。

そうしてしばらくしているとぐいと引っ張られる感覚がして、僕はあわてて竿を握り直した。

「おっきいっ!」

声を上げて、リールを加減しながら巻き上げる。引っ張ったり離したり、糸が切れないように慎重に駆け引きをする。

ゆっくりとなにかが見えてきた。思った以上に大きな魚影に僕は息を飲んだ。

リールを巻くほどにそれは姿をはっきりとさせて、大きな尾鰭が水をはねとばすのを見た。

「あっ!?」

15メートルほどの近くに来て、人の影を見た。

まさかこんなところで人が泳いでいるのか?

しかも、糸はその人影に向かって伸びているようだった。人影はこちらに泳いできているようだった。リールを巻いていいものかどうか迷ったが、たるみすぎると糸が絡んでしまう。

仕方なく影の動きに合わせてゆっくりと巻き取る。慎重にリールを巻くと、人影が女だということがわかるまでに近づいてきた。

そうしてぎりぎりまで糸を巻き取ると、そこにいたのは人魚だった。奇妙な話だけれど、本当のことだから仕方がない。

目の前の彼女?は海面から顔を出し、濡れた髪をしなやかな背中に張り付かせて、顔をしかめていた。体にからみつく糸をほどこうと、手を振り回していた。

「ええ……?」

僕は座り込んで、数メートル先の女、もとい、人魚を見つめた。人魚は豊かな胸と白い肌をしていて、ぱくぱくと口を動かしていたけれど、僕を認めるとじっと僕を見つめた。

どことなく昭和を感じさせる地味な顔つきで、唇は血色がよい。よく見ると顔のパーツひとつひとつは端正で美人といえなくもない。白くたっぷりとした胸が水に浮かび、惜しげもなく自己主張している。

目を凝らすと、水の中には大きな魚の胴体が見えた。しかしそれは、なめらかに彼女の腹とつながっているようだった。ふっくらとした胴体だがウエストはそれなりにくびれて、めりはりがある。

「に、人魚……」

テレビや映画ではたまに見かけるけれど、本当にいるとは夢にも思わなかった。

「あ、あの、言葉、わかりますか?」

僕が言うと、彼女はきょとんとして僕を見つめた。

「し、しょうがないなあ」

とにかく彼女を堤防の上に引き上げた。彼女は腕を引っ張られるままに陸に上がり、暴れもせず横たわった。僕は鋏を取り出し、からみついている釣り糸を切った。幸い針はどこにも刺さっていなかったようだ。彼女は上半身だけを起こして、僕を見つめた。

「ど、どうしよう……」

頭を抱えて、彼女と海を見比べる。見なかったことにして、海に帰してやるべきだろうか。それとも、学者とか専門家に知らせるべきだろうか。とにかく大変なものを釣り上げてしまった。

濡れた黒髪はカラスの羽のように艶やかで、肌は白く柔らかそうだ。やはり下半身は滑らかに魚の胴体につながっていて、鱗は虹色で形が整っている。先端の尾鰭は半透明で、向こうが透けて見える膜のようだった。それはとても自然で美しい造形だった。

僕の気持ちは決まった。

「ごめん、怖い思いさせて」

このまま海に帰そう。黙っていて、秘密にしよう。

問題はどうやって海に戻してあげるかだけど……そう考えていると、彼女が海を指さした。

「なに?」

彼女が指さす方向を見ると、魚がはねる水しぶきが見えた。

「えっ?」

僕が戸惑っていると、彼女は僕の釣り竿を指差し、クイッと釣り上げるような仕草をする。どうも、釣れと言われているような気がする。

竿をとると、頷くような仕草をする。よくわからないまま、できるだけ彼女の指差すあたりのそばへ餌付きの針を飛ばす。

一息つく間もなく、確かな手応え。ぐいぐいとあちこちに引っ張られる、竿が暴れる。

「うわ、かかった!」

ようやく引き上げると、大振りな魚が勢いよく体をくねらせた。

「すごいっ」

僕が彼女の方を振り返ると、そこにいたのは全裸の女だった。ふっくらとした腰つきと、艶めかしい両足。慌ててその付け根から目をそらす。

目を疑った。さっきまで半身が魚だった女が、人間の姿をしている。

「き、きみ、人魚じゃなかったの?」

さっきのは僕の見間違えか何かだろうか?

とにかく、これでは海に帰すことはできない。慌てて彼女にウィンドパーカーをかけてやった。彼女は珍しそうにそれを触りながら羽織った。

僕はしばらく思案したあげく、彼女を連れて帰ることにした。とにかくこの状況はなにより世間体が良くない。だからと言って、このまま置いていくこともできない。

「僕の家にいくけど、いい?」

聞いてみたが、言葉を理解できているのかは疑わしかった。

僕はそそくさと釣具を仕舞い、来るときよりずっしり重くなったそれを肩にかけ、足下の頼りない彼女の手をひく。彼女は抵抗もなく素直についてくる。

コソコソと堤防の裏を回り込むようにして移動し、近くに駐車したミニバンに乗り込んだ。

トランクに釣具とクーラーボックスを詰め込む。寒くなった時のために用意しておいた長めのコートがあったので、取り出して彼女にかけてやる。これで目のやり場には困らない。

連れて帰ってどうしようと考えがあったわけではない。ただその場をやり過ごしたいという思いで連れてきてしまった。

さて、これからどうしたものだろうか。

アパートの駐車場に着くと彼女にサンダルをわたし、釣具とクーラーボックスを担いだ。彼女がサンダルを見つめて一向にはこうとしないので、ひょっとして使い方を知らないのかも、と思い、ひざまづいてはかせてやった。

彼女は最初は驚いた顔をしていたが、やがて嬉しそうに笑って両足でしっかり立った。

「部屋、こっちだから」

先導して階段をあがると、彼女は素直についてくる。ついてくるっていうことは嫌がってないということだろうと勝手に解釈する。拉致とか誘拐とかにはならないよな、などと考えながら玄関の鍵を開けた。

「お風呂、入る?」

荷物をすべて整理整頓してから、彼女に聞いた。彼女はきょとんとして、部屋の真ん中に座り込んでいる。

「えーと、風呂……、冷たい方がいいのかなぁ。海水とか?」

ぶつぶつとつぶやきながらバスタブに湯をはり、彼女を呼んだ。彼女はバスタブの水を見て嬉しそうに何度か跳ねると、コートを脱ぎ捨てて身軽に飛び込んだ。

僕は思わず目をそらしたが、その端で彼女の下半身がほどけるように魚の尾になるのを見た。やはり見間違いではなかったようだ。

彼女は心地良さそうな声を漏らして、水をはねさせた。

「ま、まあ、ゆっくりしてよ」

僕は不自然に目をそらして、リビングへ戻った。クーラーボックスをキッチンへ持ち込み、釣果をまな板の上にのせる。改めて確認しても、かなり大きなスズキだった。もちろん、こんな大物を釣ったのは初めてのことだ。

ざっくりと切込みを入れて腑を抜いてから、鱗をとり鰓をとり、今夜喰べる分を切りわけた。残りは小分けにしてジップロックに入れて冷凍庫に保管する。切り身には、熱が通りやすいように切れ目を入れてから、グリルで焼いた。

ご飯は朝セットしたものが炊けているし、あとは味噌汁と冷蔵庫にある作り置きのひじきの煮物を出せばいい。

テレビをつけて彼女が風呂からあがるのを待っていると、一時間ほどして彼女は水をしたたらせながらリビングに入ってきた。床は水浸しで、彼女は当然のように全裸だ。艶めかしい下半身が否応なしに目に入る。

僕はあわててバスローブを着せると、バスタオルで長い髪の毛をまとめてやった。彼女はされるがままだ。濡れた髪の毛がまとまると、ぺたりと座り込んだ。

にこにことしているだけでしゃべろうとはしない。言葉も通じていないようだ。それでも話しかけないと僕のほうが落ち着かない。

「お腹……空いた? ご飯、あるけど」

そう言った時に、彼女の腹がきゅるる、と鳴った。

人魚が魚を食べたら共食いになるのか?

一瞬そんなことも考えたが、焼き魚を出すと彼女は手を使ってつかみ、かぶりついた。なかなかワイルドな食べ方だ。

魚が魚を食べる食物連鎖だってあるわけだし、人魚が魚を食べてもおかしくないよな。妙に納得して、自分の分を少しずつ食べた。

彼女はひじきの煮物が入った器にも手を突っ込んで、それを口にはこんだ。味噌汁は食べなかった。

それから彼女は何のためらいもなく僕の分の魚とひじきを食べて、それでも足りないような目でじっと僕を見た。

「えーと……、ちょっと待ってて」

僕は立ち上がるとほうれん草と卵の炒め物をつくり、わかめサラダをつくり、冷凍庫にいれたばかりでまだ凍っていない切り身を取り出して手早く刺身にした。ご飯も盛りつけてテーブルに出す。

彼女は待ちかねたようにわかめサラダを平らげ、刺身を醤油もつかわず食べ尽くし、ほうれん草と卵の炒め物を少し奇妙そうな顔つきでひとしきり眺めた後、ぺろりと食べた。米はそのまま何ものせず、つけず、一合炊きの炊飯ジャーをかかえて瞬く間に空にした。

それでも彼女はまだ足りなさそうな顔つきで、お皿をいじっていた。職場でもらった羊羹を出すと、一本を丸ごとかじった。

それでようやく満足したらしく、口の周りのべたべたを手でぬぐっていた。

意思疎通はなんとかできるものの、やはり喋ることはできない。水に浸かると下半身が魚になる。とにかくよく食べる。今のところ彼女についてわかったのはこれくらいか。

どうして大人しく自分についてきたのかわからないが、自分でも不思議なくらい彼女を受け入れていた。

彼女にベッドをゆずって床に毛布を敷くと、一晩を過ごした。

翌朝になると、朝と昼の分の大量の料理を作って、彼女が飢えずにすむように準備した。なにせ、彼女はたくさん食べる。おなかをすかせて外にふらふらと出て行くようなことがあったら大変だ。

不安いっぱいに彼女を残して仕事に出かけた僕が家に帰ると、用意した料理の皿はすべて空で、彼女はのんびりと風呂でくつろいでいた。にっこりと笑って、僕を迎えてくれる。

彼女と暮らすようになってから、僕の生活は変わった。

これまでは決まった時間に家を出て決まった時間に役場をでる、休日は唯一の趣味である釣りで、だらだらとほぼ釣果のないまま一日をつぶす。そんな判を押したような生活が僕のスタイルだった。

特にこだわりがあるわけではなく、それ以外に思いつかなかっただけだ。彼女を釣り上げたのは、ちょうどそんな生活に疑問を感じていた時でもあった。

それから、彼女の服を買いにいったり、大量の食材の買い出し行ったりと何かと慌ただしくなった。釣りは相変わらず毎週続けていたが、それはただの趣味というよりちょっとしたスポーツのようになっていた。

なにせ彼女が指さす方向に棹を放ると、必ず大漁なのだ。はじめは釣り上げ過ぎで翌日肩が上がらなくなった。あくまで趣味の釣りだったが、彼女が食べ尽くしても、なお職場におすそわけができるほどの釣果だった。お陰で我が家のエンゲル係数の上昇は予想より抑えられた。

僕と彼女は自然と同棲というかたちになって、当然僕は彼女とそういう関係になって、事実上夫婦のような生活をしていた。

彼女は何もしゃべらなかったがいつもにこにことしていて、僕はそれを見て幸せな気分になった。

彼女は体が乾きすぎたら風呂場でシャワーを浴びた。風呂は、温かい風呂が気に入ったようだった。

週末に釣りに出かけたときは、暗くなると服を脱ぎ捨てて、海へ飛び込んでしばらく泳いだ。僕はそんな彼女が誰かに見られないように見張ることがほとんどだったが、時折は一緒になって裸で泳いだ。

浜辺に戻ってくる彼女は生き生きとしていて、僕がバスタオルで体を拭くのにまかせた。体が乾くと尾鰭はふたつにわかれて、虹色の鱗がなめらかで白い肌になって、歩けるようになった。

彼女のそんな変身はちょっと考えるとグロテスクだったかもしれない。でも僕は、それを美しいと思っていた。

そんな甘い生活が三月ほど過ぎた頃だった。

その週末、いつものように彼女と釣りをしていると、思った以上の重さの魚に引っ張られ、竿ごと海へ引っ張り込まれた。

冷たくしょっぱい海水が顔を覆い、すぐに竿から手を離そうとしたのだが、海に落ちたタイミングで釣り糸が体に巻き付いた。慌てて糸を解こうとしたけれどうまくいかない。

泳ぎはできるが、混乱した。空気を求めて口を海面にあげようとしたが、糸に引っ張られて届かない。僕は深く水中に引きずりこまれ、魚が僕のまわりを泳いで逃げていった。

僕は、息苦しくないことに気づいた。

最初は顔が海面から出たのかと思ったが、顔どころか頭のてっぺんまで海につかっている。口は閉じたままなのに、何故か呼吸ができている。首もとがひやりとした。

恐る恐る首もとに手をやると、そこに切れ目が入っていた。ぱくぱくと動いて、ゆっくりと水が出入りしている。それはまるで魚の鰓のようだった。

鰓? 僕に鰓が生えたのか?

海のなかで体制を立て直して、ようやく糸を切って、海面から顔を上げた。

もちろん普通に呼吸ができる。どうも不思議な気分だ。試しに海に潜ってみると、やはり普通に呼吸ができた。僕の体は妙な具合に変化してしまったようだった。とにかく海面に浮き上がってきた竿を回収して、堤防まで泳いだ。

堤防で待っていた彼女は、鰓のできた僕を見て今まで見たことがないほど喜んだ。いきなり服を脱いで全裸になり、僕のいる方へ飛び込んできた。僕は驚いてまた竿を手放した。

彼女はそのまま僕の腕をつかむと、ぐいぐいと引っ張って海へ潜り始めた。僕も引っ張られるままに、どんどん深いところまで潜っていく。

そうしてしばらく潜っていると、周りに人の気配を感じた。

長い髪を揺らしながら、数人の人魚が周囲を泳いでいた。太陽の光が届かないくらい深く潜ったというのに、人魚の姿がはっきりと見えた。

彼女が指をさして、岩場の穴へ潜っていった。それから真っ暗な通路を進んでいくと、ふいに彼女が上昇して顔に空気が触れた。

見渡すと、そこは洞窟のようだった。生臭く、魚が腐ったような強烈な磯の臭いだった。彼女に導かれるまま岩場に這い上がると、思ったより広い空間の奥から声がした。

「ようこそ、婿殿」

ひどくつぶれていて、聞き取りにくい声だった。それに、一言しゃべるごとにクチャクチャという粘着質な音がした。

「婿殿?」

「そうだ、婿殿だ。立派な鰓が生えているじゃないか」

暗闇に目をこらすと、巨大な魚の顔が見えた。いや、魚というより蛙に近いだろうか。それでも鰓があり左右に離れた丸い目があるのだから、やはり魚なのだろう。

彼女はいつの間にか両足を生やしていて、僕に寄り添っていた。

「おお、上等上等。よくやった」

それは、彼女に対しての言葉のようだった。

「おまえにもそろそろ婿を、と思っていたところだ。よさそうな男と巡り会ったな」

女はこくりとうなずいて、僕をおいてけぼりにした会話は続いた。

「ふむ、鰓があるということは、あと半年もすれば、完全に仲間になるか」

半年? 仲間?

僕が人魚の仲間になるというのだろうか。僕は混乱してその場から逃げ出しそうになった。しかし彼女の力は案外強く、振り払うことはできなかった。

ここに捕らえられてしまうのだろうか。逃げだそうにも、どうやってここまできたのかわからない。

しかし意外にもそのまま家に帰ることが許された。僕は再びわけがわからないまま彼女に手を引かれ、海を潜って、気がつけばいつもの浜辺へとたどり着いていた。いつの間にか空は暗くなっていた。

体が乾くと彼女の下半身は足になって、脱ぎ落としていた服を着た。僕の首の鰓もいつの間にか消えていた。

「さっきのは、君のお父さん?」

素直な疑問を彼女にぶつけてみた。彼女は笑って、うなずいた。あの魚男が美しい彼女の父親とは到底信じられなかった。母親は誰なのか……考えたが想像もつかなかった。

そんな突然の実家訪問から一月ほどして、彼女が妊娠したのがわかった。避妊具はちゃんと使っていたつもりだったが、十分ではなかったようだ。

僕は驚いたけれど、子供を生んでもらうことに迷いはなかった。そのときには、僕はもう完全に彼女のことを愛していたし、彼女を守って、幸せにしたいと思っていた。

そのことと関係があるのかわからないけれど、僕は数日後に髭を剃ろうと鏡をみて、驚くことになった。

目が妙に大きくなっていた。痩せたせいだろうか? 大きくなったというより、飛び出した、といった方が近いかもしれない。それに、目の間隔が離れたような気がする。僕はこんな人相をしていただろうか?

喉もなんだか太くなってきたような気がする。以前よりエラが張っている。唇は分厚く、ねっとりとした感触に変化していた。

僕は彼女の父親を思い出した。

まじまじと洗面所で鏡を見ていると、彼女が背中に身を寄せてきた。柔らかい感触とぬくもりが背中に感じられる。彼女は僕の変化を喜んでいるようだった。

僕の変化は止まらず、そのうち風呂上がりに歩くと、べちゃっ、べちゃっと水っぽい音がするようになった。見ると、指の間に水掻きができて、正体不明の液体が分泌されていた。それが足跡になるので、僕は念入りにタオルで足を拭くようになった。

食事の好みも変わってきていた。前は牛肉が好きだったのに、魚や海草類ばかりを食べるようになった。それも、あまり調理せず焼いただけだったり、生だったりした。

しばらくのうちに、僕は別人と言ってもいいほどに変化した。あまりにも違いが目立つようになってきたので、僕は病気と偽って役場を休むことにした。何かに変わろうとしている。不安はあったが、それを愛しそうに見つめる彼女に慰められた。

それから数日後の夜中、彼女は眠っている僕を起こして、手を引いて海まで連れ出した。僕はパジャマを来たまま、波際に立った。彼女は手早く服を脱いで全裸になると、海へ飛び込んだ。僕もそれに導かれるように、何も考えずに彼女を追った。

水の中に顔が浸ると、なんともいえない安堵感があった。通り過ぎる泡が心地よく肌を撫でて、よく見ると月明かりに鱗が反射してキラキラ輝いている。

暗いはずの海の中も遠くまで見ることができて、群れた魚群がまわりをぐるぐると泳いでいた。彼女を見失わないよう力いっぱい手を動かすと、思った以上に早い速度で前に進んで驚いた。見ると手指の間にも水掻きができていて、しっかりと水を掻ける。

彼女はなめらかに体を翻して岩の間に滑り込んで、僕もそれを追った。あまりに速くて慣れないせいか、途中で何度か岩に体を擦って痛みを感じた。

真っ暗な洞窟を抜けて海水から顔を出すと、以前見た洞窟がぽっかりとあった。以前は思わず顔をしかめたくなるような臭気があったはずだが、今は何も感じない。

彼女はするりと岩場に這い上がると、待っていた父親に微笑みかけた。

「おお、子供ができたのか。でかしたでかした」

それから僕の方を見て言った。

「婿殿も順調そうで何より。気狂いせずにそこまでなるとは。わたしの役割ももう終わりに近いな」

彼は疲れたような表情で長い安堵のため息をついた。僕はその時は何を言われているのかわからないまま彼を眺めていたが、その意味を間もなく知ることになる。

僕は、そのまま洞窟で暮らすことになった。

僕は頻繁に彼女と二人で洞窟の外を泳いでまわり、その間にも彼女のお腹はどんどん大きくなっていった。それは彼女と僕の喜びでもあり、魚とも蛙ともつかない父親の喜びでもあった。しかし、父親は徐々に弱っていっているようだった。

海は、僕にとって間もなく庭のようになった。もちろん、時には危険もあった。ある日海面の映る太陽のきらめきに目を奪われていると、彼女に強く腕をひかれた。尋常ではないその力に振り返ると、恐怖に顔が青ざめた彼女が顔を激しく左右に振っていた。そして、腕をつかんだ反対の手で、何かを指さしていた。

その方向には、潜水艇のように音もなくゆったりと鮫が泳いでいた。人間をねらって積極的に襲ってくることはないと言われているが、人魚は別なのかもしれない。

怯える彼女の手を引いて素早く岩場に潜り込んだ。いつも通る洞窟ではなく、少し奥まったところで行き止まりになっている深いへこみのような場所だ。

そこにとどまって、鮫をやり過ごそうと思っていた。鮫はへこみのまわりを執拗に泳いだ。どうにか引きずり出せないかと思案しているようだった。

こうなったら持久戦だ。岩のへこみに鮫は鼻先さえ入らず、僕たちはへこみからでるつもりはない。抱き合ってじっとしていると、もう一匹の鮫が合流した。最初の鮫より小さいが、凶暴そうな顔つきをしている。

それからさらに一匹、一匹と増え、そのうち六匹にまで増えた。彼女は不安そうに僕を見つめる。僕は彼女を安心させようと肩を抱いて、じっと様子をうかがう。

どのくらい時間が経っただろうか。鮫はしつこく泳ぎ回っている。

いつまで経っても去る気配はない。そろそろどうにかしなければと思い始めた時、黒い影が飛び出して、ひときわ大きな鮫に体当たりをした。衝撃を受けた鮫はひどく驚いたようで、混乱したようにばたばたと頭と尻尾を振った。

「婿殿、娘を守ってくれ」

彼女の父親だった。泳げるとは思わなかった大きく太い体を器用にくねらせて、尾鰭で器用に他の鮫の鼻面を叩いた。

鮫はあちこちに暴れ回り、やがて逃げていった。

「ありがとうございます……」

くぼみから出て礼を言うと、彼女の父親は疲れたように傾き、両手両足を放り出して水中を漂っていた。

「もう力がでないんだ」

彼女がおそるおそるくぼみから出てきて、父親の体にとりすがった。

「娘よ、元気な子供を産むのだ。婿殿、娘たちを頼む……」

鱗に包まれた大きな体はやがて少しずつ沈みはじめ、真っ暗な海の底へ向かってゆっくりと消えていった。

彼女は僕の胸にすがって泣いた。白い粒がふわふわと浮いていると思ってひとつをつまんでみると、それは真珠だった。彼女の涙が、真珠になってこぼれているのだ。

彼女と、彼女と彼女の大きなおなかにいる赤ん坊。洞窟にいる姉妹たち。僕はその時、役目という言葉の意味を知った。今度は僕が彼女たちを守ることになるのだ。

鏡があれば、自分の容姿がずいぶん変化したことに気づいた。手で触ってみて、太くなったり鱗になったり、鼻が小さく突起物になっていたりすることに気づく。僕は美しい人魚たちと違い、醜い巨大な二足歩行の魚人間になってしまった。

彼女のお腹の子供の性別は、なんとなくわかった。女の子だ。女の子の人魚だ。

僕は自然と理解した。男の人魚は存在せず、繁殖のために人間と交渉するのだ。そして人魚と交渉した男は徐々にその姿が奇妙な魚人間になっていく。きっとそれは避けられない運命みたいなものだ。

洞窟に戻ると、姉妹たちがざわついていた。臨月を迎えた彼女が、苦悶に顔をゆがめている。陣痛がきたのだ。

僕はあわてず彼女のそばに寄って、彼女の手をにぎった。彼女は海水溜まりに半身を浸したまま、僕を見上げた。すがるような目をして、歯を食いしばっている。

「大丈夫だよ、きっと元気な赤ちゃんが産まれる」

心配そうな姉妹たちに囲まれて、彼女はいきんだ。

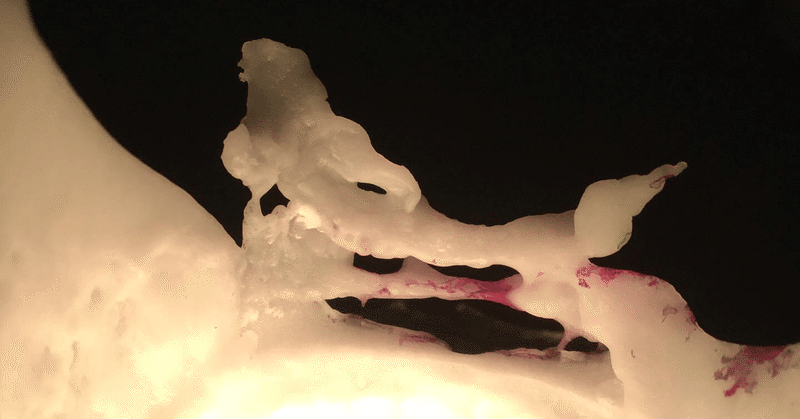

どのくらいそうしていただろう。海水にぷかりと丸いものが浮かんで、それが赤ん坊だと気づいた。

ピンク色の肌をして、赤ちゃんの顔をして、体は金魚のような姿だった。

とてもかわいかった。

疲れてはいるが満足そうな彼女の手を握って、僕は笑った。僕の姿はすっかり義父と同じ姿になってしまっていたが、気持ちに変化はなかった。赤ん坊はすぐに元気に泳ぎ始めた。母親である彼女のまわりを、ぐるぐると。

こうして僕は本当に父親になった。

受け継いだ責任は重い。彼女の夫として、生まれてきた子の父として、二十人はいるだろう姉妹たちを守りながら、役割を果たさなければならない。

でもそれでいい。僕は退屈な人生を捨てて、この洞窟に住む。人魚たちを守るために。

これが、僕が魚人間になった経緯だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?