ホドケテイクイノチ

ホドケテイクイノチ

北欧4カ国の旅

2008年12月29日から11日間、私は夫とふたりでオーロラ観察と、フィンランド・スウェーデン・デンマーク・ノルウェーの北欧4カ国の首都を巡る個人旅行に出かけた。

場数を踏んでいる夫と初心者の私というアンバランスな組み合わせではあったが、美しい町並みや森や海に魅了される素晴らしい体験ができたし、久しぶりに愉快な時間をふたりで共有したという意味でも忘れがたい旅であった。だけど、思いをことばにすることは、喜びにしても悲しみにしてもなんて難しいのだろうか。

旅の準備とソレルの防寒靴

防寒靴をネットで注文したのは、この旅が決まってすぐの11月初めだった。冷え性だからとにかく足元だけは暖かくしようと、カナダのソレル社のカリブという零下40度仕様の防寒靴17850円を大奮発。張り切って履き慣らそうとしていたのだが、夫からは不評を買った。完全防寒はたしかにいいが、かさばって重くないか?というのだ。

「オーロラは一番の目的だけれども、それだけじゃなくて4つの国の首都を巡ろうって計画なんだから、この重いブーツではすぐにへばって歩けなくなる。とにかくすごく歩くのだから、もっと軽い靴で、靴下を重ね履きするのがいいのだ。勝手に買うなよ、経験者に聞けよな。」

しぶしぶ了解して近くの量販店の安くて軽いブーツをお揃いで購入しなおした。

こうしてせっかくのソレルの防寒靴も履くチャンスがなくなってしまったのだが北欧に行ってみると、思ったよりは雪がなく、気温は零下15度くらいまで下がっているものの、カイロと厚い靴下と質のいい下着で充分に暖はとれたし、軽い靴にしたのは正解だった。

ストックホルム駅やコペンハーゲン駅の待ち時間に見るともなしに行過ぎる人たちの髪型や服装や靴を眺めていて、同じブーツを見かけては

「ほらみてソレルだよ。」

と夫に自慢した。私が自慢するのはおかしいのだが、家族4人がお揃いというのもあったし、長身を生かしてスタイリッシュに履きこなしている姿は北欧の都市に似合っていてかっこよかったのだ。

私のソレルもいつかきっと役に立ってくれるだろう。

ホドケテイクイノチ

飛行機に乗り慣れた人には珍しくもないのだろうが、窓の外に広がる世界は見続けても飽きることがなかった。

眼下に広がる雪の山並みと蛇行して光る川、生まれては消えていく雲の美しさ、太陽の眩しさ。空と地平線または空と水平線のテーマを繰り返し描いている葉祥明の絵と同じ視点だ。

モスクワ経由ヘルシンキ行きのジェット機はひたすら西に向かって飛んでいるから夕焼けが長く続いていて、やがて宵闇に包まれたと思う間もなくまた夕焼けが現れたのには本当に驚いた。

飛行機が地球の自転と追いかけっこをしている。

羽のような雲が飛行機と戯れているのを見て、父もこんなふうに雲となり風となって空を漂っているのだろうかとぼんやりと考えていたら玄侑宗久の小説『中陰の花』の一節が思い浮かんだ。

「仏って、ほどけるっていう言葉からきている・・・恨みとか、悲しみとか、そんなものがほどけて大空に溶け込んでいって、私っていうようなものが無くなるくらいちっちゃくなって広がって、みんな一緒に混ざっちゃうことが成仏ということ。」

どこかにそれが父だとわかるような何かが見えないものだろうかと窓の外を凝視しながら、ホドケテイクイノチというものを空想する。

白いオーロラ

フィンランドの首都ヘルシンキに到着。

中央駅の近くのホテルに一泊し、翌日市内観光してからロヴァニエミに向かう夜行列車に乗り込む。

当初はそこに宿をとり、モイモイ号という名前のオーロラ観察専用バスで郊外へ行く予定だったが、あいにく休みの日に当たったのと、もっと北に行ったほうが見える可能性が大きいということで、長距離バスに乗りかえてイナリまで北上する計画だ。

バスは北極圏の凍りついた道をガンガン飛ばしていく。樹氷の森に囲まれた煙突のある茶色い家はクリスマスケーキの飾りそのまま。サンタクロース村、リゾート地のサーリセルカを通り越すと日本人は私達だけ。ヘルシンキを出てから夜行列車13時間と、バス5時間の移動で、やっとイナリに着いたのは大晦日の夜だった。

投宿したホテルイナリのすぐ後ろは長さ80km幅41kmのイナリ湖なので光が少なくオーロラを観るにはもってこいの場所。

ロヴァニエミでは雪が降っていたけれど、厚い雲が切れて星が瞬き始めた。カイロと重ね着の完全防備で氷の張った湖の岸までいき空を仰ぐ。雲のような白い帯、あれがオーロラなのだろうか。確信のないまま、ねばる。シンシンと冷えてくる。マスクは息で湿ったところが凍ってかえって冷たいので帽子とフードとショールで顔の寒さをしのぐ。

時々部屋に戻り、持参した味噌汁やコーヒーなどを飲んで温まり、気合で外へ出るのを繰り返す。この旅のために用意した簡易湯沸かし器は優れものだった。コップに水を張って、電極を入れると30秒ほどで沸騰するのだ。オーロラを待ちながらの年越し、あけましておめでとうと見知らぬ人とお祝いを交わす。ホテルのバーでは地元の人たちが盛り上がっている。明日に望みを託して、熱いシャワーで暖まってから眠る。

翌1月1日、10時すぎになってやっと朝焼けがはじまる。夜が明けても太陽は地平線すれすれのところにとどまり昇ってこない。雪があるから薄明るいが一日中たそがれのよう、時計の針と体が感じる時間感覚にいつもズレがあってふしぎな気分になる。

古くからこの地でトナカイの放牧をして暮らしていたサーメ人の文化と歴史を展示しているシーダ(Siida)を見学し、帰りにスーパーに寄って食料とワインを買いサンドイッチを作る。

そして迎えた2日目の夜。寒いので湖はやめて、ホテルの北側のバルコニーで椅子に座って、30分交代でオーロラを待つことにする。バスタオルやベッドカバーまで持ち出したので、かなり暖かく長い時間耐えられそうだ。天気も上々。雲ひとつない空、新月をすぎたばかりの細い月はひそやかに、星たちは盛大にきらめいている。

1月4日頃しぶんぎ座流星群がみられると息子から聞いていたとおり、この日もたくさんの流れ星があった。白い雲のような光の帯は、今夜は活発に動いている。まちがいなくオーロラだ。

右と左にあった白い光が中央にむかって伸びていったり、こちらに向かって光の柱がぐぐっとせり出してきたり。ドレープが揺れる。そして白いオーロラの片側が赤く輝きはじめて・・・。

ここで事件が起きた。

「赤っ!赤のがでたよっ!」

急いで夫を呼びに行ったのだが、あわてた夫が鍵を持たずに部屋から飛び出してしまい、まさかのロックアウト。フロントへの通路はロックされているし、日本客に携帯を借りて電話したが誰も出ない。ホテルなのに誰もいなくなる? 考えられないけどどうやら事態は深刻。

だが幸運なことに暖房の効いたサウナ室を見つけたので、そこで朝を待つことにする。シャワーとトイレとベンチがあって暖房も効いているのだからもう怖いものなしだ。ハイになったふたりはまたバルコニーへ戻り、縦方向に伸びていく緑っぽいオーロラも見ることができたので大満足だった。

「ホテルの外に出なくてよかったよね、もしふたりで外にでてしまったら、外部ドアでロックアウトされて凍死だよね。」

「いやそうなったら誰かたたき起こすよ。いよいよとなったら教会を探して助けてもらっちゃう。」

そんなわけで元日の夜はホテルイナリのサウナ室泊となった。

翌朝5時すぎにホテルの人が来たので鍵を開けてもらい、次の目的地へ向けて朝7時のバスに予定通り乗ることができた。

途中サーリセルカやロヴァニエミで会った日本人の情報では、オーロラは全然見られなかったと聞いて、イナリを選んだ夫は上機嫌。

ここを出発してからスウェーデンの首都ストックホルムへ到着するまで電車・バスを乗り継ぎ、国境を越えて24時間を越えるハードな行程である。

ところが昨日はあんな事態でさえ笑いのネタにできたのに、ある行き違いから一転、気まずく重い移動となってしまったのだった・・・。

旅の流儀

夫が定期的に海外旅行に行き始めて15年、延べ日数では1年を軽く超える。だからアクシデントや心に残るような出会いにはことかかないようである。

レバノンではアラブ人のタクシー運転手ハッサンのお宅に2泊もして大家族の皆と仲良くなったけれども、その後イスラエルの入国審査でしつこく経緯を訊ねられ、スパイ容疑をかけられそうになったこともあったとか。

ハッサンの家のある空港周辺は2006年のイスラエルによるレバノン侵攻により激しい空爆にあっていて、それ以来音信不通となっている。信仰心と男気のハッサン、彼と彼の家族は今も生きのびているのだろうか。

「10万円あったら世界のどこからでも帰ってくる」

と豪語するだけの経験を積んできただけに、彼には独特の旅の流儀というものがある。

行き帰りの飛行機のチケットとレールパスは予約するが、宿は予約しない。できるだけ夜行で移動する。指定席も寝台車もよほどのことがない限り使わない。宿や食事に贅沢をしない。お土産は買わない。

名所旧跡、美術館、大学、映画や小説の舞台となった場所を訪ねるのは当然として、著名人の生家や墓、時には通った図書館のいつも座っていた椅子を探すとか、レコードのジャケットと同じ位置・同じポーズで写真を撮る、などピンポイントを決めておいてそれらをひとつでも多くこなすことに精力のほとんどを使う、マニアックな闘うバックパッカーなのである。

かたや、私はというと貴重な休みは思いっきり羽を伸ばして、美味しいものを食べ、友と語り、実家へ帰省し、家の中を片付け、油の切れかかった心身をメンテナンスしながらゆるゆると過ごしたいのである。

連れて行ってやるという態度に従えるような素直な性格でもないから、一緒に海外旅行するのは無理、とずっと思ってきた。

なぜ急に一緒に旅をする気になったのか自分でも不思議になる。

父の葬儀のすこしあとだったろうか、

「今年の暮れは実家へいく張り合いがなくなっちゃったよ」

とつぶやいたら夫が

「じゃあオーロラでも観に行くか」

と言ってくれたのだ。

仕事を退職したらオーロラを観にいきたいと遠い未来の夢として話していたことを覚えてくれていたようだ。父との最期の辛い日々を夫が共有してくれたから。父がいつも、朝子だけ海外に連れて行ってもらえないとこぼしていたそうだから。50歳になったから。今年は受験がないから。夫の旅の流儀に従うことが今なら無理せずにできるかもしれない気がしたから。どこか遠くへおおきな風景のなかへ行きたかったから。

理由は別になんでも良かった。

父の死と、そういうさなかにあっても切れ目なく続く仕事を普段どおりにこなしていかなければならなかったこと、そういう道を選んでしまった自分に、意識しているよりもずっと疲労困憊していて、無意識に違う世界へ逃避したかったのかもしれない。

「My Friends!」

ストックホルムへ向かう夜行列車は混んでいて、座ったところは指定席だったらしく、私たちは眠っているところを起こされて立ち退かされ、車掌に案内されて食堂車に移った。

イナリを出てからそういうことが重なったので、長距離の時だけは指定席を取って欲しいと頼んだら夫は猛烈に怒り出してしまったのだった。私が彼の努力を無視して不機嫌な態度をとっていることが逆鱗に触れたようだった。

ああまた地雷を踏んでしまった

と落ち込んでいたのだが、時間もたっぷりあったし、他にすることもなかったので、思い切って自分の気持ちを話してみることにした。

どんなに旅慣れているといっても、ふたりで行く旅行はこれがお互いに初めてなのだからいつもどおりに動こうとするのは無理があると思う。

私は乗り物酔いをする体質だし、普段ひきこもっているから足腰が弱いし、直前に肩痛になったのを薬で抑えていて、体力に自信がないから、途中で動けなくなったりしないだろうかとか、どうなるのかわからずむやみに不安だったのだ。

それでも私は充分楽しんでいるし、ここにいられることを感謝している。

こんなに白紙な気持ちになって向き合えたのは久しぶりだったからとても嬉しい。幸いなことに時差ぼけもなく自分でもびっくりするくらい元気だから、指定席のことももういわないから、そんなに突き放すような態度をとらないで欲しい。

投げやりな言葉をぶつけられると傷つくから言わないで欲しい。

そんなことを正直に口に出していってみた。

「ナニひとりで語ってるんだよ」

と夫はふてくされていたが。

深夜の食堂車はガラガラで、時折でっぷり太った愛想のいい車掌さんが「My Friends!」とほがらかに笑って通り過ぎるだけ。

涙目になって窓の外をのぞくと、通り過ぎていくどの家の窓にも決まりごとのように、山型のロウソクに見立てた電灯や、星型のオーナメントやクリスマスツリーが明るくともり、愛や平和や温もりや希望なんかがそこにはあふれているかのように車窓から遠ざかっていくのだった。

ゆかりの地を訪ねる

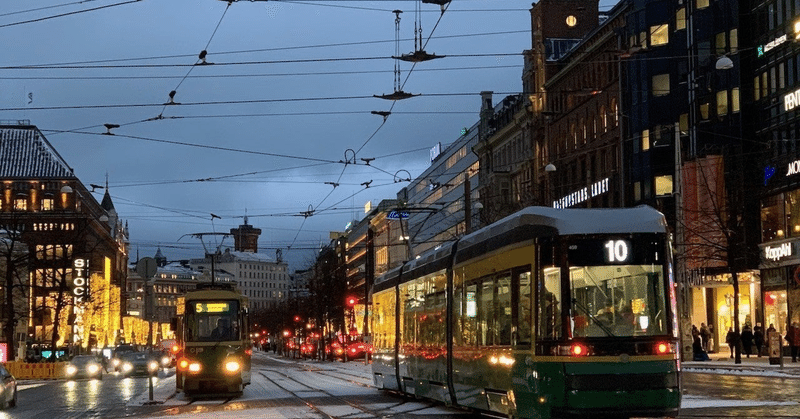

映画『かもめ食堂』のロケ地となったヘルシンキ市内のマーケット広場。フィンランド湾を臨むカフェウルスラ。アカデミア書店のカフェアアルト。路面電車トラム。現在は地元料理のレストランとして営業中のかもめ食堂はあいにく年末のお休みだったが、ちんまりと招き猫が置かれて、ほのぼのと温かみのある映画の雰囲気がそのまま残っていた。

映画『街のあかり』『過去のない男』のロケ地は時間がなくてパス。北欧の殺風景なほの暗さと、全編を通して笑顔がほとんどない孤独な男と女の渋い印象的な映画だった。

宮崎駿の『魔女の宅急便』のイメージ上の舞台といわれるストックホルムのガムラ・スタンの街並み。

《ノーベル賞》ゆかりの場所としては、スウェーデンの首都、ストックホルム市庁舎(祝賀晩餐会の会場となるブルーホールと舞踏会が催される黄金の間がある)。ノーベル博物館(益川・小林両教授のサイン入りの椅子を発見、晩餐会で供されるアイスクリームを味わう)。

ホテルグランド(益川教授らが宿泊した五つ星ホテルで、カフェでコーヒーを飲もうとしたが断わられる。おそらく我々の風体がぼろぼろで高級感あふれる店内とミスマッチだったのだ)。

ノルウェーの首都、オスロにもノーベル賞のゆかりの場所がある。オスロ市庁舎(平和賞の授賞式の会場)。オスロ大学(受賞者の講演が開かれることもある法学部の建物は改装中。近くの学食で昼食)市庁舎の表玄関はオスロ湾に面しているのだが、午後の陽光に照らされたフィヨルドがとても美しかった。

《ムンク》ゆかりの場所ではまず「叫び」の絵の背景といわれているオスロ郊外の丘の上からフィヨルドを望む細い道路(橋ではなく道路)をみてから、ムンク美術館(美術館の中にあるカフェの、叫びの顔つきのチョコレートケーキを味わう。叫びの顔のトッピングはお土産に持ち帰ることに)と 国立美術館で絵を観賞する。

丘の道には翌日もう一度行き、そこから林の中を歩いてオスロ湾を見渡せる高台へ抜けた。氷ついた水面は波もなく湾全体が透明な淡いばら色に染まって、ムンクの描く、渦巻くような不穏な気配は感じられなかった。

むしろ北極圏の薄暗さから比べたら光が溢れていて華やぎがあった。

映画『ハムレット』のロケ地となったデンマークのクロンボー城は、夫の小さなパソコンで映画をしっかりと見てからの入城である。

Ja.の心地よい響き

フィンランドから、バスで国境を越えてスウェーデンに入ったら、「ヤ」という言葉が頻繁に聞こえてきた。

「O.K」「うん、それで大丈夫だよ」「了解」そんな時に使うらしかった。とりわけ働く女性の「ヤ」は、声が大きく切れがよく自信と活気に満ちていた。語尾がすぼまりがちな日本語耳には新鮮だったし、旅先での道案内も妙に説得力があって安心感を与えてもらえた。「たぶんこっち、かな?」じゃなく「こっちね、決まりっ」みたいなニュアンス。それは、デンマークからノルウェーへの旅の間も続いた。

北欧の都市部で英語が通じる人を見つけるのはとてもたやすい。フィンランドでトラムに乗り合わせて、行き先が一緒だからと案内してくれた男性が、「大学まで教育費は無料だ。だからほとんどの人が英語を話せるよ。税金は高いけどね。」といっていた。教育の水準の高さは落ち着きと品のよさのようなものをつくりあげるのだろうか。不親切や横柄に接してくる人はすくなく、夜でも治安がよいので、のんびりと歩くことができた。

私の英語力はどん底なので、話すのも聞くのも夫にまかせ、私は隣でにこにこ笑って別れ際には日本語で「ありがとう」といってお辞儀をする。それだけなのにとてもわくわくするのだから、話せたらいっそう楽しいことだろう。

『地球の歩き方』によればスウェーデン語・デンマーク語のJa.(ヤ)、ノルウェー語のja(ヤー)が、返事の「はい」にあたるとのこと。短く跳ねるような小気味よい感じで「ヤッ」とか「ィアッ」と聴こえるのだが真似して声に出そうとしてもうまくいかない。

もともと聴こえが悪い上に耳鳴りが常態で語学のセンスもない私には、音が表現しきれなくて歯がゆいが、とても心地よい響きとして耳に残っている。

いのりのかたち

日照時間6時間という北欧の冬では、午後3時ころにはもう夕方の気配が濃くなる。ヘルシンキ市内を探し歩いて街の中の目立たない場所にある「テンペリアウキオ教会・別名岩の教会」についた頃には、もう外は暗くなっていて、ひとけも少なかった。

岩盤がむき出しになっている教会の内部は偶像が一切なく、「オンブラ・マイ・フ」が静かに流れているだけで、暗く静寂に満ちていた。

「♪懐かしい木陰よ かつて木々の陰ほど いとおしく 愛すべく 快いものはなかった」歌詞を思い出しながらしばらく椅子にもたれていた。

ここにも父の気配を感じて、ふいに涙がにじむ。暗い空間にろうそくの明かりがちらちらと滲んだ。

いくつか訪れた教会の中でも、一番こころに残っているのは、デンマークのヘルシンオアという町の、「聖マリア教会」である。

たまたま鐘の音に誘われて入ったら、日曜のミサが始まるところで、うっかり紛れ込んだまま、ミサのはじめから終わりまで初体験することになった。フィンランドのヘルシンキ大聖堂では、ミサの時間だけは旅行者は退出させられたが、この教会ではなにも咎められなかった。

私は信仰を持たないのだけれども、そしてどちらかというと仏教的な方向に親和感を覚えるのだけれども、キリスト教がいきいきと息づいている祈りのかたちに触れたことは貴重な経験だった。この1時間が経験できただけでも、旅の価値があったと思うほどに。

聖歌隊もいて、祈りのことばのあいまの賛美歌が素晴らしく、女司教さまの説教もことばがわからないなりに、語りかけてくるものがある。

この日は洗礼式も同時に執り行われたため、洗礼という大切な儀式に偶然にも立ち会うことになった。

洗礼を終えた家族が私の横を通り過ぎた。生後3ヶ月くらいの受洗したばかりの赤ちゃんは、真っ白なベビードレスにくるまれて、目をぱっちり開けて機嫌よくしている。

なんてきれいな青い目だろう。

後ろを歩く同年齢くらいの女性と目があって微笑みを交わす。笑顔がじつに誇らしげで、あんな晴れやかな顔は久しぶりに見たような気がした。

共同体への認知、神との契約による幸福の約束、そんなことばが脳裏をよぎる。昨年の暮れ、親友の洗礼式にはどうしても出られなくて残念でならなかったのだけれど、(かみさまは)こんなところに用意してくださっていたのか・・・必然のめぐりあわせに思えた。

同じ歩調で

ここ数年、私たちは夫婦としてぎりぎりのところにいた。

ふたりという単位は苦しいばかりで、消耗するばかりで、そこから生まれた形あるものの価値を認めて喜びあうことができなくなっていた。お互いが眉間にしわを寄せて重さを全身にまといながら、相手の辛さには気づかないように見ないようにそっぽをむいていた。

旅の間、夫から「おまえは、いつもたのしそうだな。」と何度か言われた。私がのんきにくつろいでいるのを夫が肯定的にみているなんて普段はないことだった。

夫に言わせると、こんなにゆるい旅行は初めてだそうで、「だけどそれも悪くないな。」と笑っていた。

この感想も意外だった。親であることや仕事やお互いの役割から少しだけ離れて、がんじがらめになっていたかたまりを弛めてやっと、ふたりで歩く歩き方を思い出した。変化していく力や回復していく力がまだ残されているのかもしれない。

帰ってから、夢にすごいオーロラが現れる。現実に観たのよりもずっと大きくて色とりどりの空一面のオーロラをこどもたちや友だちと一緒に眺めているのだ。我ながらずいぶん派手に脚色していると笑ってしまう。

でも夢の中で、腕を組んで同じ歩調で歩いている後姿は、脚色してないあのままのふたりだ。

普段は見えないもの

心配しすぎかもしれないが、旅行に行く前に、もしもの場合に備えて書置きをつくり、万一の場合、誰に連絡するか・誰に相談するか・お金のことなどを事務的に書き出してみた。

こどもたちが自立するには充分なだけの貯金と保険を遺すことができ、これならば最悪の事態があっても大丈夫だろうと安心した。それが「形あるものの価値」のひとつなのだった。

こういうものを生み出すために、引き換えに多くのことをおざなりにしたし、大切なものを手放したり、傷つけてきた。そのことを思うとき胸の奥から苦い塊がせりあがってくる。

そうではあるけれども、特別な能力も立場も持たない我々夫婦にしては、よくやってきたではないか、本当に、精一杯頑張ったではないか、そう実感できた。

余白に、ことばを添えた。

子供たちへの感謝と、彼らが生まれてからずっと持ち続けている単純な願い。そして文集のデータを母の形見として贈りますと書き結んで

「うん。これでいい。これで充分だ。」

と声に出したら、なにかがするりと胸におさまった。

いとおしさが私を包んでいた。

「もらとりあむ25号 2009冬草」掲載

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?