災害に強い都市を目指して~地震に関する地域危険度測定調査(第9回)~

日本は、地震の発生が世界の約1割を占める世界有数の地震国です。南関東におけるマグニチュード7程度の大地震の発生確率は、今後30年以内に70%程度と予測されています。

地震が起こると、揺れによる建物の倒壊、更には火災の発生による延焼など、大きな被害を引き起こす可能性があります。

東京都では、こうした危険性を地域危険度として測定し、昭和50年からおおむね5年毎に、その結果を公表しています。

本稿では、令和4年9月に公表した「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)について紹介します。

1.地域危険度とは

地域危険度測定調査では、都内の市街化区域を対象に、以下の危険性について測定しています。

〇 建物倒壊危険度(建物倒壊の危険性)

〇 火災危険度(火災の発生による延焼の危険性)

〇 総合危険度(上記2指標を合算し、災害時活動の困難さを加味して、総合化したもの)

さらに、都内の各地域における地震に対する危険性を比較するため、測定した危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、5段階の相対評価となるよう、危険度ランクを割り当てています。

■被害想定との違い(想定する地震動)

令和4年5月、「首都直下地震等による東京の被害想定」が公表されましたが、被害想定では、被害の全体像を明確化することなどを目的とするため、特定の地震を想定しています。

一方、地震はいつ、どこで起きるか分かりません。また、特定の地震を想定する場合、想定した震源地からの距離に応じて、影響を受ける地域や被害の程度が限定的なものとなります。そこで本調査は、特定の地震を想定するのではなく、全ての町丁目直下で、同じ強さの地震が起きたと仮定し、建物倒壊、火災による延焼の危険性などを測定しています。

なお、今回の調査では、建物倒壊危険度では、木造建物について、2016年熊本地震における建物被害データを反映した建物全壊率を採用するなど、最新のデータと知見を反映し、より精度の高い測定方法に改善しています。

2.建物倒壊危険度について

地震の揺れにより、建物が壊れたり傾いたりする危険性の度合いを測定したものが「建物倒壊危険度」です。地盤特性と建物特性から、単位面積当たりの建物全壊棟数「建物倒壊危険量(棟/ha)」を算出し、求めた危険量に応じて順位付けしたうえで、危険度ランクを割り当てています。

下図は、建物倒壊危険度ランク図です。危険度の高い地域は、揺れが増幅されやすい軟弱な地盤である沖積低地で、古い木造や軽量鉄骨造の建物が密集している地域です。荒川や隅田川沿いの地域などに分布しています。

3.火災危険度について

地震の揺れで発生した火災の延焼により、被害を受ける危険性の度合いを測定したものが「火災危険度」です。出火の危険性と延焼の危険性から、単位面積当たりの建物全焼棟数「火災危険量(棟/ha)」を算出し、求めた危険量に応じて順位付けしたうえで、危険度ランクを割り当てています。

下図は、火災危険度ランク図です。危険度の高い地域は、耐火性能の低い木造建物が密集し、延焼遮断帯※が未形成の地域で、区部の環状第7号線の内側を中心としてドーナツ状に分布するとともに、JR中央線沿線(区部) にも分布しています。

※延焼遮断帯:地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間。震災時の避難経路、救援活動時の輸送ネットワークなどの機能も担う。

4.災害時活動困難係数について

地震により建物が倒壊したり火災が発生したりするときには、避難や消火・救助活動のしやすさ(困難さ)が、その後の被害の大きさに影響します。このような災害時活動のしやすさ(困難さ)を、災害時活動に有効な空間の多さや、道路などの整備状況から評価した指標が「災害時活動困難係数」です。

災害時活動困難係数は、活動有効空間不足率と道路ネッ卜ワーク密度不足率により算出しています。

下図は、災害時活動困難係数図です。災害時活動困難係数は、地域レベルの道路などの整備がそれほど進んでいない地域で大きくなる傾向が高く、係数が大きい地域は、多摩地域や区部西部などに分布しています。都心部や区部東部では、道路などの整備が進んでいるため、災害時活動困難係数は小さくなります。

5.総合危険度について

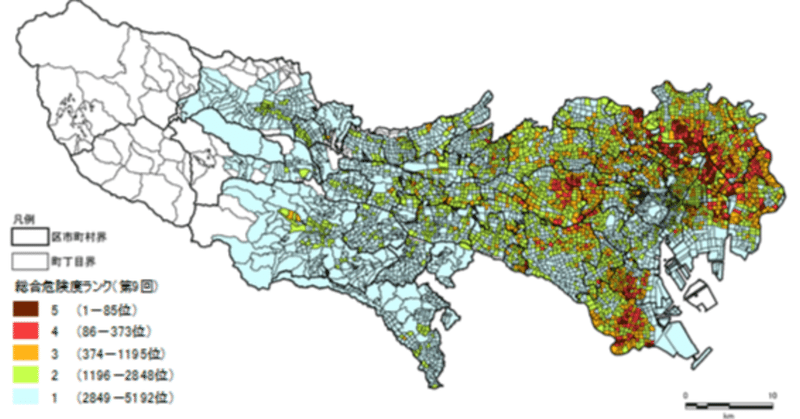

総合危険度は、地震の危険性を分かりやすく示すために、建物倒壊危険量と火災危険量を合算し、災害時活動困難係数を乗じて、測定しています。

下図は、総合危険度ランク図です。危険度の高い地域は、荒川・隅田川沿いの地域に加え、品川区南西部や大田区中央部、中野区、杉並区東部などに広がっています。

6.第9回測定調査結果の特徴

第9回測定調査結果を、第8回測定調査(平成30年2月公表)の結果と比較すると、建物倒壊危険量と火災危険量はともに減少傾向にあります。

特に、建物倒壊危険度ランクと火災危険度ランクが高い地域でそれぞれの危険量が大きく減っており、建物の耐震化や市街地の不燃化などに関する取り組みが、着実に進んでいることを確認できました。

7.災害に強い都市を目指して

危険度の高い地域では、建物の建替えによる耐震性の向上や不燃化を図るとともに、延焼を遮断する広幅員道路や、災害発生時の避難や消火・救助活動を支える地域レベルの道路、公園の整備を進めるなど、周辺町丁目も含めて、様々な震災対策を重層的、総合的に進めていく必要があります。

東京都では、地域危険度の測定結果を、防災都市づくりに係る施策を展開する地域の選定や、震災時火災における避難場所などの指定に活用しています。また、建築物の不燃化を促進するために知事が指定する区域の地域要件としても定めています。

8.おわりに

災害に強い都市づくりを進めるためには、自治体による道路・公園などの整備とともに、都民の皆様が建物の耐震化や不燃化を含め、日頃から十分な備えと対策を講じることが重要です。

東京都都市整備局のホームページには、調査報告書やパンフレットのほか、調査の概要、町丁目ごとの危険度ランクおよび危険度ランク図などを掲載していますので是非そちらもご覧ください。また、東京都防災アプリでも、選択した場所の危険度のランクおよび順位を確認することができます。

東京都都市整備局のHP(地震に関する地域危険度測定調査)リンク先

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/chousa_6/home.htm

東京都防災アプリのHPリンク先

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1005744/index.html