ブラオケ的ジャズ名曲名盤紹介 ~これを聴け~ #8 『追悼 Ronnie Cuber』

0.はじめに

2022年10月8日、私が最も尊敬するプレイヤーの一人がこの世から旅立ってしまった。

その名はRonnie Cuber。アメリカのサックスプレイヤーである。

私が彼の音楽を知ることが出来たのは、学生時代に所属していたビッグバンドジャズサークルでバリトンサックスを担当していたからであろう。

吹奏楽部から入ってくる人や初めて楽器を始める人が大半なジャズサークルにおいて、入部して早々にやることと言えば、楽器の練習と同じくらい、自分のやっている楽器のジャズプレイヤーの演奏を聴くことである。

私もバリトンサックスをやっている先輩やサックスパートのメンバーにプレイヤーを教えてもらいながら、ディスクユニオンや当時サービスが始まって間もないApple Musicで必死に探して聴き漁ったのが懐かしい。

色々な演奏を聴くことで、自分の好きな音色、プレイスタイルを見つけていく(今でいう「推し」を見つける)のはクラシックや吹奏楽のプレイヤーとも変わらないだろう。

そんな中で自分の中での「推し」になったのが他でもないRonnie Cuberである。

彼のサウンドは低音がとてもリッチでダイナミックなのである。それでいて、高音域も抜けが非常に良い。バリトンサックスの持ち味を最大限発揮している理想的なサウンドである。

彼のプレイスタイルも個人的には好きなポイント。アドリブではテクニックを見せつけるようなスタイルではなく、実直で分かりやすいプレイスタイルである。加えて、お客さんを楽しませるようなプレイを入れてきたりとサービス精神も盛ん。ライブに臨場できていれば間違いなく心から楽しめるプレイヤーだと思う。

思い出話や私の感想ばかり話していてもつまらないので、早速彼の演奏について注目していこう。

1.名曲編 『Moanin’ (NOSTALGIA IN TIMES SQUARE)』

まずは、彼を初めて知るきっかけになった曲『Moanin’』を紹介したい。

この曲はCharles Mingusというベーシストが作曲し、Sy Johnsonがビッグバンドに向けてアレンジし、Mingus Big Bandというビッグバンドで演奏された曲である。

MingusとMingus Big Bandについては今後の『これを聴け』で必ず取り上げるつもりである。ぜひ楽しみにしてもらいたい。

まず耳に飛び込んでくるこのイントロ。これがRonnie Cuberの演奏するバリトンサックスで奏でられるイントロである。

クラシックや吹奏楽のバリトンサックスだけを聴いてきた人からすると少々驚くような音色かもしれないが、ジャズの世界ではこういうサウンドで演奏される方が多い。

チェロのような豊かなサウンドから、このイントロのようなブリブリの低音まで奏でられるのが、バリトンサックスの魅力と言っても過言ではない。

イントロ中のバンドメンバーの「A-ha!」や「Oh!」という煽りも特徴的。演奏中に叫ぶのは、スコアやパート譜に書かれていない限り、なかなか吹奏楽やクラシックではお目にかかれない。

良い演奏にすぐにレスポンスするのは、ジャズならではかもしれない。

後から参戦してくるバス・トロンボーン、トロンボーン、サックス、トランペットもなかなかの暴れっぷりである。こんな暴れっぷりはビッグバンドの中でも珍しい。

この曲はバリトンサックスフィーチャーの曲だが、この後のソロ裏を含め、曲としての隠れ「おいしいパート」はバス・トロンボーンだと勝手に思っている。トロンボーン奏者の方、共感してもらえるだろうか…?

バンド全体でのメロディを超えるといよいよRonnie Cuberのソロ。

ソロは高音域でのプレイが中心。抜けの良い音でのプレイと口の形で音をわざと下げるベンド奏法によるしゃくれ具合が心地よい。

フラジオだってお手のもの。まさに男性の叫び声のような音が曲のボルテージを大きく上げてくる。

続くトランペット、トロンボーンのソロもカッコいい。最高にクールな音のチョイスとプレイで、熱量をそのままに曲に変化をもたらしてくれる。

ソロが終わるとバリトンサックスによるメロディ。毎回微妙に違うのもジャジーでかっこいい。

エンディングはバンドプレイでの大団円。

初めて聴くと少々疲れるかもしれないが、慣れてくると最高に気持ちいい。サウナの「ととのう」に近いかもしれない。

実はこの曲には別のアレンジ(というかRonnieのプレイ)が存在する。

『Moanin‘ Manbo』というタイトル通り、Manboが出てくる。

ただ、出てくるのはソロ明けのメロディ(上の音源だと9:00〜)から。

Ronnieがメロディをマンボ調で吹き始める。それに応える形でドラムがラテンフィールを奏で始め、ピアノのコンピングもモントゥーノ調で参加してくる。

(実はここの裏のバス・トロンボーンの超低音が最高にカッコいい。低音フェチのあなた、ぜひ耳をすましてみてほしい。)

その後しばらくはバンドプレイもラテン・フィール。

(もしかすると打ち合わせ済かもしれないが、)この急に変わる感じと急な変化に応えるのもJazzの醍醐味、即興性を存分に感じれてとても良い。

実際筆者も初めて聴いたときはとても興奮したのを覚えているし、こちらの音源の方が楽しいので個人的には好みである。

最後に、この曲を演奏しているライブ映像を紹介する。

実はこの曲も「Manbo」版。10:21あたりでRonnieが「Manbo Note」と宣言する。上の音源よりもアップテンポだが、フィールもそれに合わせて変わっている。

個人的には11:00あたりでRonnieのメロディの後ろで踊っているトランペット奏者が最高である。この方の踊りがこの曲の魅力の総体として現れているような気がする。

2. 名盤編①『Live at JazzFest Berlin』

続いては名盤のご紹介。

1枚目は『Live at JazzFest Berlin』 。2008年11月12日、ベルリンで行われたジャズ・フェスティバルでのライブ音源である。

スタンダードナンバーからオリジナル曲、ラテンからモードまで色々な曲の雰囲気とそれに合わせたバリトンサックスの音色、ソロが楽しめる一枚。

個人的なオススメは『Tell Me a Bedtime Story』。モードにおけるバリトンサックスのソロフレーズや音色を楽しむにはうってつけである。

曲の盛り上がりに合わせてフレーズも盛り上がっていくのも非常にかっこいい。クールでも熱量の高い演奏である。

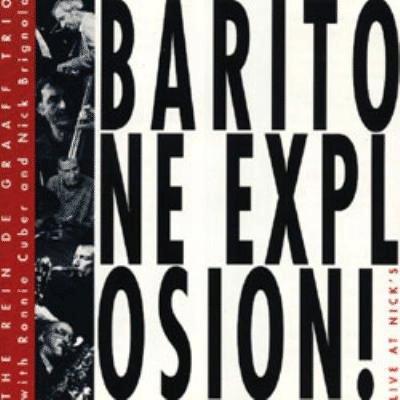

3. 名盤編② 『Baritone Explosion! Live At Nick's』

続いてご紹介するのはピアノ、ベース、ドラムスにバリトンサックス2本の編成のライブ盤。バリトンサックスはRonnie Cuberと、同じアメリカのバリトンサックスプレイヤーNick Brignolaである。

バリトンサックス2本のバトルがアツい。

しかもスタンダードナンバーが並ぶので、お馴染みの曲でどんなプレイを聴かせてくれるのかを楽しむのにも向いている。

同じ楽器でもプレイヤーによって全然音色が異なることが分かる。

4. 名盤編③『Tough Baritones』

こちらもトリオにバリトンサックス2本というアルバム。

こちらは録音が新しく、2019年の録音。

Ronnie Cuberと一緒に演奏するのはGary Smulyan。Gary Smulyanも現代を代表するバリトンサックスプレイヤーの一人である。

こちらは心地よいスウィング・ナンバーが多い。Horace Silverのナンバーも数曲収録されている。

録音が最近な分、音色の違いはこちらの方が分かりやすいかもしれない。

個人的にはこの2人アドリブの取り方が大きく異なるように感じる。

何がどう違うまでは語れないが、これがプレイスタイルの差かと思わせてくれる一枚になっている。

5. 名盤編④ 『Center Stage』

最後にご紹介するのがこちらのアルバム。

Steve Gadd(Dr.),Eddie Gomez(Bass)とゲストメンバー、そしてドイツのビッグバンド、WDR Big Bandで演奏されている。

Steve GaddとEddie GomezとRonnie Cuberは「The Gadd Gang」というバンドで共演している、いわば古くからの付き合い。演奏でもさすがの息のあったプレイを見せてくれる。

このアルバム、演奏ももちろんだが選曲が最高にカッコいい。

Duke Ellington、Stevie Wonder、The Jazz Crusadersなど、幅広い音楽ジャンルを彼らのアレンジで再解釈してプレイしている。

演奏動画も非常にかっこいいので、是非見ていただきたい。

6.おわりに

今回は1人のバリトンサックスプレイヤーに注目して記事を書いた。

本当はまだまだ紹介したいアルバムがあるが、とても長くなってしまうので今回はここまでにさせていただきたいと思う。

筆者もジャズではバリトンサックスプレイヤーなので、バリトンサックスプレイヤーの記事は、何回か書きたいなと思っている。

そして、追悼として書かせてもらうと、やはりどこか寂しさを感じる。

Chick Corea(#5の記事を参照していただきたい)の時もそうだが、やはり人は永遠ではなく、誰もが去る日が来てしまう。

ただ、悲しみに明け暮れる訳ではなく、そのプレイヤーの演奏を聴いて思い出として受け継ぎ、記憶の中でイキイキとした存在にし続けていきたいなと思う。

「ここにはないもの」ではあるが、我々は音楽としてずっと残し、後世に伝えることができる。

冒頭で何度か出てきた「推し」のいるファンの中では、「推しは推せるうちに推せ」という言葉があるそう。

これはなかなか言い得て妙で、我々もアーティストがライブを開催する、あるいは海外アーティストが来日した時などは、行けるうちに行かないと後悔してしまうかもしれない。

なんだか湿っぽい締めになってしまったが、最後は大好きなRonnie Cuberに最大限のリスペクトと感謝を込めて。

ファンキーな曲、『34th N Lex』の動画で明るく締めよう。

Thank you!! Ronnie Cuber! R.I.P.

(文:もっちー)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?