2021年夏期アニメ感想 小林さんちのメイドラゴンS

クール教信者による『小林さんちのメイドラゴン』は2013年『月刊アクション』において連載を開始し、2017年1月京都アニメーションによってテレビアニメ化。平凡なOLの元に人間に化けたドラゴン娘が次々に尋ねてくる、という不思議で牧歌的な物語が好評だった。

それから4年の歳月を経て、2021年7月、第2期『小林さんちのメイドラゴンS』が放送された。制作は同じく京都アニメーション、監督は石立達也に変更し、新たな展開が描かれていく。

……というイントロダクションはもはや説明不要だ。大多数の人は読み飛ばしたことだろう。『小林さんちのメイドラゴン』はすでに第1期シリーズがヒットを飛ばし、アニメファンなら知っていて当然、見ていて当然の作品の1本だ。みんなが知っているような話はさっくり飛ばそう。

アニメから見る京アニらしさ

『小林さんちのメイドラゴン』の良さはなんといってもアニメ職人・京アニらしい動きの柔らかさ、なめらかさ。リミテッドアニメはコマ数が少ないゆえに、シャープな動きになりがちだが、それに反発するように京アニは動きの柔らかさを求めていく。『らき☆すた』『けいおん!』という様々な成果を経て、『小林さんちのメイドラゴン』はよりアニメらしい心地よさの表現に成功した作品だ。

ではその実例を一つ一つ見ていくとしよう。

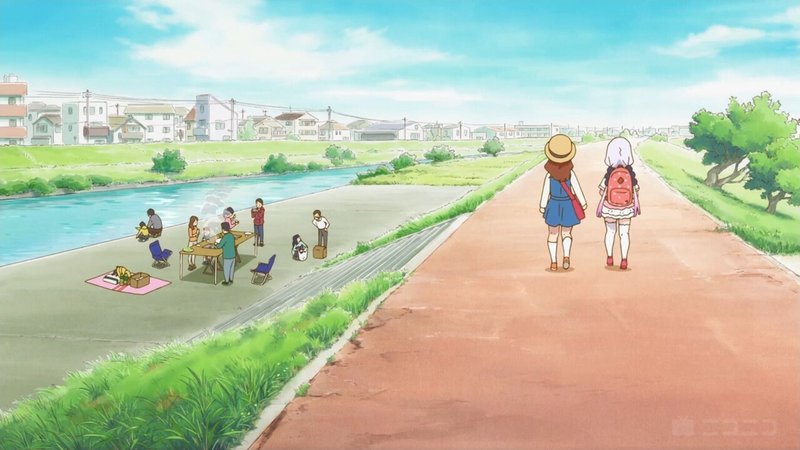

オープニングシーンの1カット。

ポイントは足元までしっかり描き、足運びが正確であること。背景はエフェクトしか描かれていないが、そこにきちんとした地面があり、二人の人物が間違いなく同じパース上に載っていることがわかる。背景がないからといってごまかしがない。

京アニといえば「可愛いキャラクター」ばかりピックアップされがちだが、実際には実直な絵描き集団。こういうところで文字通りの意味で「地に足の付いた」絵を作っているところが見えてくる。

でも実は足元が見えているカットはオープニングでは2カットだけ。

足元まで見せる絵は、演出・アニメーターともにやりたくない。だって足元の動きまで整合性を取らなくてはならないから。はっきりいって面倒くさいし、そもそもそこまで足元を見せなくてはならない理由もない。

上のカットでは5人がリズミカルに動いているが、足運びは少し怪しい。でも上半身の動きこそを大事にしているので、そこは重要ではない。

アニメーションは「非リアル」な世界だ。すると重要なのは、そこにどんな意図を持って何を表現するか……。嘘であることの意義がそこに現れてくる。

『小林さんちのメイドラゴン』が目指しているのはとくかくも動いていて心地が良いこと。

アニメーションにはあらゆる嘘が描かれている。人間の身体はあんなふうに動かないし、髪や布はあんなはためき方はしない。しかしあえて描く。過剰なくらいフォロースルーをかけていく。それを積み重ねていくと、現実ではあり得ないくらいの柔らかな存在感が現れてくる。

オッパイの弾み方にしても、いくら巨大オッパイとはいえ、あんなふうに軽やかに弾んだりしない。でも動かすと心地良く感じられる。オッパイのおかげで、全身のつぶし・のばしの動きがより強調されていく。『小林さんちのメイドラゴン』には巨乳キャラが一杯なのだが、しかしそこに性的ないやらしさは全くない。むしろ「可愛いもの」が二つついているくらいの感覚に留めている。巨乳はキャラクターの柔らかな動きを強調するための仕掛けなんじゃないか……と感じさせるくらいだ。

それでは本編を見ていこう。

第1話冒頭。この場面のトールはとにかくも止まらない。動き続けている。対する小林さんはほぼ止め絵に口パク。後で取り上げるが、このような動きの差異を付けるのは、小林さんが現実世界の住人で、トールが異世界の住人だからだ。

それはともかくとして、1コマも止まらず動き続けるトールが可愛い。原画・動画、どの瞬間を見ても可愛い。

手を大きく伸ばした状態から振り下ろす動きで、オッパイが弾み、次にツインテールが釣られて跳ね上がる。動きの主体から遠いものから順番に動きがついてくるように描かれている。やはり柔らかな動きで、キャラクターが可愛いだけではなく、動きが心地良いから見ていられる。

伏魔殿(メイド喫茶)に乗り込むために走るトール。

大袈裟に膝をあげて、ダイナミックな動きを作っているが、気が抜けるようなエフェクトが後ろに流れていく。極端な差をつくって、コミカルな印象を作っている。エフェクトが少し『日常』を連想させる。

メイド喫茶に突撃し、なぜか従業員採用されてしまうトール。

この場面は、キャラクター自体は止め絵。腕の奥だけがあり得ないしなり方をして、サムズアップする手の形に変わる。止め絵と極端に動く絵の差異を見せて、コミカルな印象を強めている。

次は一気に飛んで、第7話のアクションシーンを見てみよう。

渡り廊下の途中で捨てられたボロ上履きを見付けて、それでサッカーをやろうぜー……となった場面。

やっているうちになぜか2対3の劣勢に陥ったカンナは、ほんの一瞬、ドラゴンの力を解放させる。

上はその瞬間。カメラの前を通り過ぎて、実写でいうところの「ピンボケ」状態で、しかも動きが素早すぎてなんだかわからなくなった動きを、線画で表現されている。

どうしてこのような描かれかたをするのかというと、ここでくっきりした絵を入れると「素早く動いている」という印象が生まれないから。あえて崩した絵を、1コマや2コマという単位でざっと流すと、普通の人の目には一瞬何が映っているかわからない。あり得ない速度で動いている印象を作ることができる。そういう動画になった時を計算をしたうえで絵を崩している。

カンナがカメラ前を2~3コマ程の速度で通り抜け、左の柱をくぐり抜けたところで……

柱をターンした瞬間、シルエットがくっきり浮かび上がるが、しかしカンナのフォルムはまだおかしい。

まず後ろに伸ばした脚がやたらと長い。両足の長さが違っている。

これも「素早い動き」を表現した瞬間。ボロ靴を蹴りつつジャンプしている瞬間だから、後ろ脚は残像になって映るはずなので、残像として伸びている瞬間そのものを描いている。

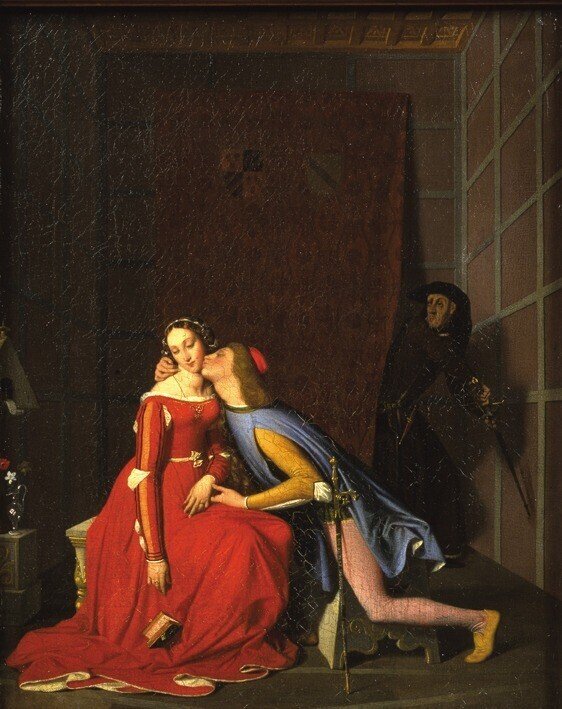

さて、こんな絵を見ると、ふとあの絵を思い出す。

ドミニク・アングルによる1815年作『パオラとフランチェスカ』。

アニメ・漫画の界隈には「絵は描いたことはないけど、自分は誰よりも絵についてわかっているつもりで論評する人」あるいは「絵は描いたことはないけど、本気を出せば自分はプロ並みに上手いはずだ」と思い込んでいる人達がいる。一言で言うと「厄介な人達」だ(「評論家様」「批評家様」という言葉もある)。こういう厄介な人達が絵を審査するとき金科玉条にしているのは「デッサン」だ。デッサンが有る無しが絵を審査する上での至上最大の価値観となっている。

では上に掲げたアングルの絵を見てみよう。はっきりとデッサンが狂っている。男の姿がにょろと崩れている。

しかしこの絵を見ている人に、「この男はどんな動きをしたのか考えてみよう」と問いかけると、大抵は「隣に座っていた男が、女に飛びついてキスした瞬間」……と答えるだろう。この絵はその印象を生み出すために、わざとデッサンを崩している。

(後ろに隠れている男は何者? 実は後ろの男が女の夫。キスしている男は間男。次の瞬間何が起きるかも想像できるだろう)

デッサンというのは絶対的なものではなく、表現のためならいくらでも崩していいものなのだ(pixivのランキングを見てみよう。あのランキングの中で本当にデッサンが正確に描かれている絵はほぼない。「デッサン」と「絵の魅力」は別問題なのだ)。むしろこういうとき、デッサンを崩すことで「何を表現しようとしているのか」を考えることの方が大事だ。

ではカンナの動きを再び見てみよう。絵は何枚も連なったアニメーションの1コマだが、ポイントはその一枚を切り取っただけでもどのように動いているかわかること。まわりの子供のリアクションや髪・服のなびき方からどの程度の速度で動いているのかもわかる。1枚だけで動的なイメージを作り出せているし、連続するとさらにその印象は強くなっていく。

こうした印象を作り出すためなら、デッサンは絶対に守らなくてはならないものではないし、そうした嘘を堂々と描けるところに抽象度の高いアニメならではの利点がある。

次の一コマ。

脚が一番素早く動いているところだから、絵が大きく崩れているし、鞭がしなったような動きになっている。

キックの瞬間。手前の、ほぼ停止しているボロ靴はくっきり描かれているが、カンナの脚はほとんど残像でしか描かれていない。

キックの瞬間全身。なんと蹴る脚が描かれていない!

素早すぎて映っていない……という表現になっている。体を大きくひねっているので、奥の右腕もブレて映ってない。軸足になっている左脚はねじりの動きが表現されている。現実の脚はキックの瞬間こんなに捻れたりしないので、誇張表現。

次の1コマ。

ボロ靴を蹴るアニメーションは実は描かれておらず、蹴り上げた後の足だけが描かれている。まだ足先の線がブレている。

続く1コマ。

カンナの体の動きはゆっくりになっている。エフェクトを派手に見せて、キックの衝撃がいかに大きいかを表現している。

色んなシーンの動きを見ていこう。

第6話、カンナと才川リコのデート(?)シーン。間違いなく、作中一番「変な動き」だ。

後ろ向きに倒れた状態から、あり得ない跳躍で椅子に戻り、お腹に乗っていたはずの食べ物も同じように一緒に跳ねて弁当箱に戻る。『ジョジョの奇妙な冒険』の「膝だけであんな跳躍を!」に並ぶ名(迷)シーンだ。

こういったリアリティに捕らわれない動きを、こともなくできてしまうのが、アニメの面白いところで、そういう面白さを存分に描いているところが楽しい。

再び第1話。

イルルが地面を蹴った瞬間。脚の筋肉が克明になり、力が入っている感じが描かれている。地面を蹴った勢いは凄まじく、石畳が崩れている様子が描写されている。

惜しいのは奥の足指がテキトーに描かれていること……まあ瞬間の絵(秒間1コマか2コマ)なので気付く人はほぼいないはずだけど。

次の1コマ。

地面を砕いた瞬間の土埃が渦を巻いている。ジェット機が通り過ぎた背後には「翼端渦」と呼ばれる現象が起きるが、そういう自然現象が起きた瞬間を表現している。その渦も、よくよく見ると、手前から奥という立体感が表現されている。

このコマも1コマ~2コマといったところ。ほぼ見えるかどうかだが、一瞬見せることで迫るような迫力が生まれる。

トールがイルルのパンチを受け止めた瞬間。地面に衝撃を逃そうとして、周りの石畳が一気に崩れる。

キャラクターの線と影になっているところに激しいタッチ線が描かれている。止め絵でも動きがわかるように表現されている。

目元のアップ。

目の部分が輪郭線の縁まで来ると、このように目の曲面がやや誇張された表現になる。目がフィギュアのようにのっぺりとした顔の上に乗っているわけではなく、猫の目のような曲面を持っていることがここでわかる。

この瞬間の動きは、コマ送りで見ると面白い。1コマごとに顔の立体に嘘が入っているけど、全体としてみるとなめらかに見える。

顔の形・立体には嘘が多い。左は口とともに輪郭線全体が開いた表現。右は口が輪郭線の内側に引っ込んだ表現。

アニメキャラクターの頭部は、必ずしも正確に描かれているわけではない。コマ単位で嘘が入っている。その嘘をいかに自然に、なめらかな動画の中で表現されているかが大事。

頭を上げた瞬間。本当なら、ここで顎の形が表現されていなければならない。でも鼻のラインから首までをひと連なりの線で表現されている。頭が球面だとしても、それすら表現されていない。嘘だらけの顔だが、しかし絵が可愛い。可愛さを表現するために、いかに嘘を描くか……ということの大事さもわかってくる。

こう見ると、アニメキャラの頭部は嘘の塊であることがわかる。その嘘で、キャラクターをいかに美しく、可愛く見せられるか、がポイント。正確であることは大事ではない。正確だけど美しくなかったら、その絵には魅力なんて何もないからだ。

リアルと非リアルの心地良い組み合わせ

『小林さんちのメイドラゴン』の印象を一言でまとめてしまうと、「嘘」の心地よさだ。キャラクターが嘘なら、あらゆるアニメーションも嘘。

しかし、意外にも作中で描かれている背景は現実的で、キャラクターが立っているレイアウトそれ自体はそこまで突飛なことはしていない。キャラクターの立っている場所、基盤は現実をベースにしてしっかり描き、そのうえで嘘を描く。そういう作りもまた「京アニらしい」と言える。

アニメ(ここでいう「アニメ」は日本のアニメを指す)は歴史的に「リアル」な画面作りを目指してきた。現実の風景を綿密に取材し、物語の中に再現し、レイアウトもきっちりとしたパースとレンズワークが意識された空間が表現されるに至った。

かつてのアニメはもっと記号的な作り方だった。空き地に行けばとりあえず土管が出てくる……という風情だったが、「空き地に土管」の風景は高度経済成長期特有の風景で、アニメがそういった風景を描く頃にはすでに現実になかった。作り手達は現実の風景がどのように変わっているか確かめず、記憶と印象だけで画面を作っていた。テレビアニメ界隈ではそういう時代が長く続いていた。

高畑勲をはじめとして、頭の中にある漠然とした記憶と印象に頼るのではなく、綿密な取材をもとに舞台を作り起こす作家はいたが、ここまでテレビアニメの世界にリアルな“現在”が描かれるようになったのは、やはり2000年代以降だったように記憶している。

(私はそこまでアニメに詳しいわけではないので、私の印象の話は間違っているかも知れない)

アニメのキャラクターは間違いなく○○県の○○市の住人になっていき、どんな家庭の父母の元に育ったのかも克明になり、あたかも実在人物であるかのような存在感を持ち始めた。そうした傾向を見ていて、私はある頃まではアニメのキャラクターも背景に合わせて抽象度を薄めていくのだろう……と考えていた。それがアニメキャラクターの必然としての未来だと思い込んでいた。

ところが、アニメキャラクターはある段階から抽象を下げることをやめてしまった。それどころか、むしろ抽象度は90年代頃と比較して、上がったとさえ言える。アニメキャラクターは「どこかの誰か」ではなく、厳然とした背景を持ち、存在感が克明になっていくのに、絵としては相変わらず記号性を前面に押し出した姿のまま留まった。

なぜアニメキャラクターが進化を留めてしまったのか……。それはアニメキャラクターが実は神仏に近い存在だから、様式化された抽象表現で描かれ続けるのは当然の話……と最近ようやくこの考えに至ったわけだが、それとは別に、抽象度を薄めたところでそれが絵としてキャラクターとして「魅力的になるか」は別問題だからだ。

アニメキャラクターが代わらない存在になったのは、今のラインがもっとも心地良く感じられるラインだから。見る側も作り手もどの抽象度がもっとも心地良いかを求め、ようやく辿り着いたのが今だった。

私は深夜アニメで描かれるキャラクターたちを「抽象度の中間線」と呼ぶことにしたが、作り手達はそこを軸に、抽象度を上げたり下げたりとうまくコントロールする手法を身につけていった。

↑ 町の俯瞰風景。建物っぽい箱を並べるだけではなく、鉄道、大きな道路、小さな道路を作り、公園の樹木が茂っている様子も描かれている。構造自体は実景に基づいたリアルな絵だが、しかし線も色彩も抑えられ、全体的に柔らかな印象にまとめられている。リアルなのに漫画っぽい絵になっている。キャラクターの抽象度に合わせた風景作りだ。

2000年代以降は意識的に意図的にキャラクターと背景から線や色彩を足したり間引いたりして、意識的に抽象度をコントロ-ルしていったように感じられる。

そこで『小林さんちのメイドラゴン』という作品が出てくる。

『小林さんちのメイドラゴン』にははっきりと2系統の抽象度を持ったキャラクターが登場してくる。まず小林さんや滝谷君といった現実世界に接地したキャラクター達で、もう一方がトールやカンナといったドラゴン娘達がいる。その狭間のきわどい位置にいるかもしれないのが、魔法使いの真ヶ土翔太だ。

小林さんはそういったキャラクターでもあるのだが、大袈裟に動かない、アクションしない。多くのシーンは止め絵に口パクだ。なぜなら、小林さんは現実世界の住人だからだ。現実世界の人は、いかにもなアニメキャラクターのようにアクティブに動かない。

対するドラゴン娘であるトールは動き続ける。ただ動き続けるだけではなく、現実ではあり得ない跳躍的なアクションをし続ける。

小林さんというキャラクターは、「リアルになっていったアニメ」という時代を背負ってきたキャラクターだ。小林さんは○○県の○○市の住人で、家庭と経歴を持って、現実的に生きてきた――という設定を背負っているから、その原則を越えて超越的なアクションをしてはならない……という縛りを持って生み出されている。絵は柔らかであっさりしているが、実は抽象度の低いキャラクターである。

これが現代アニメのある種の不自由さで、キャラクターに活劇をやらそうとしたら、そういった活劇ができる理由を作らなければならない。キャラクターが何者かと戦っていて、何かしらの「異能」を持っている――そういう理由を作らなければ、活劇を作れないし、その「設定」に沿った活劇しかできないことになる。アニメの世界なんて、所詮は絵に描かれたもので、そこに「重力」もなければ「固い・もろい」もない。書き手のその時々のさじ加減だったはずだ。自由であるはずなのに、リアルな背景を背負っていけば行くほどに、キャラクターとしての自由度を喪っていく。小林さんはそういう背景を背負っているから、平凡にしか動かない。

そこに「ドラゴン娘」たちが登場する。ドラゴン娘達の面白さは、あらゆる現実的な設定を無視して、あらゆる条理も無視した活劇を生み出すことができる。アニメとしておそろしく「自由度」の高いキャラクターとなっている。

そんな自由度の高いキャラクターが、現代的な不自由なキャラクターと同居している。そこにこそ、『小林さんちのメイドラゴン』の面白さが表れてきている。

↑第1期第2話。望遠レンズで空間が圧縮された絵を想定して描かれている。絵のディテールはさっくり削ぎ落とされ、全体的にふんわりした絵だが、実はリアルな視点で画が作られている。

↑第2期第1話。キャラクターはコミカルに動いているが、背景の空間はかなり精密に描かれている。ここでも「コミカルに動くのはトールだけ」という原則が守られている。

小林さんも滝谷君も、アニメキャラクターと言えばアニメキャラクターだが、しかし「現実」という決まり事に接地して描かれている。詳しく見ていくと少々おかしなアクションが描かれるところはあるが、基本的には空間と重力に接地した演技が描かれる。

その一方で、ありとあらゆる「アニメ的」飛躍を繰り広げるのがトール達ドラゴン娘だ。まさしく、「アニメの申し子」的な虚構的人物である。

ドラゴン娘の正体とオバQ

トール達は何者なのか?

トール達の属性は、あの古典的アニメである『ドラえもん』や『オバケのQ太郎』といった系譜の中にいるキャラクターたちである。ごく普通の家庭に、異世界の住人がやってきて同居する。あの定番のフォーマットが再利用されている。

「異世界」からやってきた、という「設定」はさほど重要ではなく、アニメ的飛躍を表現するためだったら、はっきり言えばなんでも良い(実際、トールが元いた世界についてたいして掘り下げられないし、今後も掘り下げられることもない)。なんだったら「アニメの世界からやってきました」と説明してもいいし、そっちのほうが率直な表現となる(ただし、それは「設定」ではない)。

ただ『ドラえもん』や『オバケのQ太郎』といった時代と違う、現代ならではの情勢が反映されている。小林さんも滝谷君も子供ではなく、立派な大人、しかも社会人だ。かつてなら、トールのようなファンタジーを思い描くような年齢ではない……と言われるところだ。

掲載雑誌が『月刊アクション』というやや大人向け雑誌というのもあるし、アニメは今や子供だけのものではないし、しかも少子化の時代、さらに深夜放送アニメ作品で、作品と接している視聴者層はやや高めであろう。漫画やアニメの視聴者自体、子供よりも小林さんや滝谷君といった年代の方が多いかも知れない。『ドラえもん』フォーマットの作品だが、そうした時代感に合わせられる一方で、主人公は子供ではなく大人、社会人として描かれ、トールという異世界の住人が日常の中に浸食してきても、小林さんは日常の生活こそが大事、とそれを手放そうとはしない。のび太のように「冒険に行こう!」とはならない。

トール達のキャラクターも『ドラえもん』の時代からアップデートされている。明らかに「美少女アニメ」の時代を経てきたキャラクターとして描かれている。とにかくひたすらに可愛いし、いつもやんわりとした性を感じさせる。

アニメのキャラクターに性をまとわりつかせる手法は、現代の作り手は非常に長けている。『らき☆すた』の4頭身しかない、いかにもアニメキャラクター然とした泉こなたでも、どこかしらに性の危うさを感じさせる……感じられるように描かれている。

そのように描くことを約束事となった時代を通り抜けた以後のキャラクターとしてトールが描かれている。

↑第2期第1話。メイド喫茶の決まり文句である「萌え萌えキュン」を意識的に外したシーン。

歴史的に培ってきた「可愛い」が搭載されているが、一方であえてそれを外す試みをやっている。というか、「萌え萌えキュン」なんていう決まり文句は今の時代は古くさい。10年前の「萌え」ブームの産物だ。それを茶化して見せている。

(「パロディ」とは「批評」でもある)

↑古くさい記号的な「萌」を茶化した後に、現代的にアップデートされた「可愛い」を描いてみせている。むしろこれが「今時代の萌えだ!」と言わんばかりの自信が見られる動きだ。確かに可愛い!

トール達が抱えているもう一つの属性が『うる星やつら』をはじめとする異世界からやってきた美少女が同居するというストーリー形式だ。異世界からやってきた美少女達が、どういうわけか都合良く主人公にベタ惚れして、ハーレム関係を築いていく……という物語の形式も借りている。

だが、そこにはあらゆる「外し」がある。

まず小林さんは女。性的嗜好もノーマル(かといって滝谷君は対象外)。トールの態度は明らかに昔ながらのハーレムもの美少女だが、小林さんが女だから、その一線を越えることはない。むしろトールが迫ってきて、小林さんがはねつけるまでを定番のギャグにして見せている。

↑おち×××が生えちゃったことも……。このままいけばよくあるハーレムものになったかもしれないが、この展開はあっさりと消えてしまう。こうした理性的な描き方が、『小林さんちのメイドラゴン』の良心的なところ。

他のカップリングを見ていこう。

ルコアー翔太

かなり危うい「おねショタ」の組み合わせ(大好物)。しかし翔太のほうはまだ性の目覚めを迎える前で、その一線を越えることはない。そういえばクール教信者のおねショタのエロい同人誌があったな……(FANZAで見かけた)

(クール教信者は『アンスリウム』というとてもとてもエロい雑誌で連載を持って、しかもエロ漫画家の話なのに、セックスを描かないんだ……)。

ファフ君ー滝谷君

この組み合わせはBL嗜好に向けた目配せなのだろうか。この感覚はわからない。ただ、ファフ君と滝谷君の友情はなかなか良い。

小林さんと滝谷君との間からも慎重に性の気配が取り除かれていることもあって、ファフ君との組み合わせにやっぱり性的に感じ入るものがない。作者がそこに関心がないからかな。

カンナー才川リコ

もしかすると、作中一番「マジやばくね」な組み合わせ。才川の変態的なアプローチに対して、カンナがさらっとかわすところに面白さが現れている。いわゆるなハーレムものの展開を逆にしたパターンだ。

またカンナは小林さんとトールにとって擬似的な「娘」でもある。短編アニメの中で、小林さんとトールに甘える、子供としてのカンナの姿が描かれていた。

イルルー会田タケト

実はもっとも普遍的なハーレムものらしい組み合わせの二人。第2期に入ってようやくできた組み合わせだが、これが真打ちという気がする。ただ、タケトはたまに出てくるキャラに過ぎないので、あまり掘り下げられていない。

トール達は何者であるのか……それはアニメの申し子である。設定上は「ドラゴン娘」とされているが、それは「理屈」に過ぎない。アニメ的なあらゆる不条理を押し通すための「理屈」だ。その程度の重要度でしかない。

その一方で小林さんと滝谷君という現実と日常から飛躍しないキャラクター達がいる。小林さんと滝谷君という現実的なキャラクターがいるおかげで、トール達の存在が破綻していない。このバランス感覚はなかなか見事だと言える。

少子化の時代に入り、何もかもが現実的に、夢のない時代になった。アニメの視聴者もすっかり大人になった。今の時代、もっとも苦労してファンタジーを求めているのは、もしかすると小林さんや滝谷君といった世代の若者かも知れない。『小林さんちのメイドラゴン』はそうした時代に向けた癒やしと安らぎを与える作品になっている。

↑ 第1期の頃から登場しているトールの尻尾肉。ドラゴンの肉には魔力と呪いの二つの効果があり、食べると魔力を得たり、不老不死になったり……様々な付加効果がある。しかし小林さんはトールの尻尾肉を食べない。食べたらその時点で小林さんも何かしらの異能に目覚めてしまうので、「日常物語」として成立しなくなってしまう(あるいは小林さんもドラゴンの眷属のような存在になると考えられる)。それを避けるために、頑なに食べない小林さん。

なぜトール達を可愛く描く必要があったのか?

では表現の問題として、なぜ『小林さんちのメイドラゴン』はあそこまで可愛らしく描かれるのか。原作の絵がそうだから……という話はいったん無しにしよう。キャラクターの絵だけを見ると、ふとするともっと子供向けの作品に見えてしまう。キャラクター達をあそこまで幼く描く必要があったのだろうか。

参照すべき作品として、大原正太が大人になった姿を描いた『劇画オバQ』という作品がある。大人向けの作品を描く場合、ああいった絵柄にすべきではないのか――?

この発想は正しくない。

まず全体の抽象度を合わせる必要がある。トールはアニメの申し子であるが、だからゆえに抽象度を高めに描かないと成立し得ない。すると、小林さんもバランスを取って同じくらいの抽象度で描かなければならない。

一方の『劇画オバQ』はリアルな劇画というスタイルを採用した時点で、虚構の申し子であるオバQの存在が作品から浮いていた。はっきり「異物」となっていた。『劇画オバQ』は劇画を採用するということにどれだけの意図を載せたかはわからないが、背景をリアルに描けば描くほど「虚構の申し子」ことドラえもんやパーマンやオバQといったキャラクターは風景に対して「奇怪な異物」となって浮かびあがてしまうのだ。

抽象度の高いときのオバQは可愛い存在だが、抽象度を少しでも下げた途端、化け物になる。虚構世界の「可愛いキャラクター」なんてものはあの抽象度の中でのみ成立し得るもので、抽象度を少しでも上げたら化け物になる。それに、よくよく考えたらオバケだ。不気味な存在になるのは当然だ。

オバQ自身、自分が大原正太のいる現実に対して異物になっていることに気付き、去って行く……そういうお話だった。

もしも実写で『小林さんちのメイドラゴン』なんてものを描いたらどうなるか想像してみよう――どんなに可愛い女の子が出てきたところで、トールのような頭に角を付けてメイド服を着た女の子が出てきたら……気持ちが冷める(醒める)はずだ。それを虚構として接することができない。トールが可愛く見えるのは、あれくらい抽象度を上げた中でしかあり得ないのだ。

作品には相応しい抽象度というものがある。『アンパンマン』はあの抽象度の中でしか成立し得ない。『アンパンマン』を少しでもリアルに寄せると、途端にシュールで奇怪なお話になる。『アンパンマン』を牧歌的な可愛らしい作品にするには、あの抽象度でなければならないのだ。

トールのようなアニメの申し子が当たり前のように日常風景に同居していられる抽象度は、それなりに抽象度の高い世界でなければならない。「可愛く」描かないと成立し得ないのだ。

一方で小林さん達のいるOLの世界も描き込まなければならない。そのほどよい端境が、この作品の抽象度だった……というわけだ。

↑キャラクターや背景の抽象度は高い。しかし風景そのものは作り手の印象や記憶に頼るのではなく、間違いなく存在する風景をベースにしている。きっちりロケハンをやったうえで、キャラクターに合わせて情報量をざっくり削るという作業を経ている。情報量を削っているが、実在のモデルがあるから、風景に実在感が残る。こういう作り方が京アニらしい。

それに、やっぱりキャラクターが可愛い……というのは大事な要素だ。

キャラクターが可愛い。これは作品を見る上での動機になり得るし、アニメの市場を考えた場合においても重要だ。もちろん、作り手のモチベーションを保つ場合においても。

キャラクターが可愛い……はどんなときでも究極アンサーだ。

現実と非現実の齟齬問題

ただ、抽象度のバランスは全てのエピソードにおいて成功しているとは言いがたい。

問題なのは第5話。トールとエルマの過去が掘り下げられたエピソードだ。

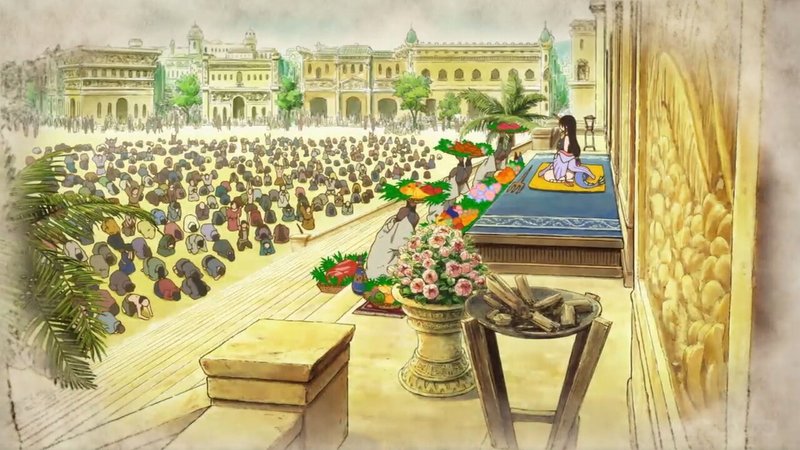

ドラゴンは本来、現実を超越した存在だ。私たち人間が、もっとも恐れるもの、あるいは崇拝する対象のシンボルとして生み出されたのがドラゴンだ。別世界においてはトールもエルマも、その通り超越する存在として人々から恐れられ、崇められる存在になっていた。あれがドラゴンが本来あるべき姿だろう。

エルマは人間から崇拝される存在となり、その立場を利用して好きなだけ食料を獲得するという暴利を得ていた。このエルマに対して、トールは軽蔑的に見ていた。それが後々、二人の諍いを生む切っ掛けとなるのだが――それはさておき。

問題なのは、そのドラゴンがこちら側世界では人間社会に隷属する存在になっていることだ。

これは現代の文明や社会が、自然や神を超越している……という説明かも知れない。人間は脆弱かも知れないが、それが生み出した「文明」はかつての「超越した自然」たるシンボルであるドラゴンを支配下に置いているのだ……と。

↑第6話。ここのシーンで語られる「川」とは「竜」のこと。河岸工事によって川が暴れることが防がれた。これは竜の脅威を封じた……という意味になっている。こうした状況を目の当たりにしているから、ドラゴン娘達は大人しくしているのかも知れない。

どうしてドラゴンはこちら側の世界では、人間に崇められる存在になっていないのだろう。人間から尊敬を得ようとしないのだろうか。それどころか、人間の社会に混乱をもたらさないように、ドラゴンとしての本性を明かしてはいけないという縛りを自らに課している。

確かにドラゴンたちは人間達と暮らしているが、その暮らしを苦とは感じていない。トールは悠々自適に「小林さんのメイド」としての暮らしを過ごしているし、OLをやっているエルマは小林さん達と違ってその仕事を苦とも思っていない。むしろ人間の仕事を「ごっこ遊び」のように捉えて、軽やかに過ごしている。そういう意味では、ドラゴン娘達は私たちの文明にちっとも屈していなければ隷属もしていない。ただ遊んでいるだけだ……と解釈できる。

このドラゴン娘達の軽やかさが、疲れている現代人にこそ求められているもので、その求められている姿そのものを演じている……と言えなくもない。

この答えは明白で、それが作品の基本的なコンセプトだからだ。ドラゴン娘という超越した存在が、人間の社会を茶化しつつ、軽やかに楽しんでいる。その姿を描くことが、この作品におけるエンタメの核だからだ。

しかしそうは言っても理屈がないと納得がいかないし、通らない。それを表面的な「約束事」にするのではなく、「物語」として語ってこそ機能的になる。その物語を語り切れていないことが、この作品の弱点だ。

どうしてこの理由に物語を導入しきれなかったのか、それは想像力の欠如だ。「それはお約束だから」という理由で逃げてはならない。ひと連なりの物語となってこそ、二つの世界観に現実感が現れてくる。過去と現在を繋げるために導入された物語だが、むしろ違和感を生んでしまった。

現代社会においてドラゴンが現れたら、そのドラゴンが私たち社会の上辺を支配していたらどうなるか――そのイメージが作り切れていないのだ。ドラゴン娘が私たち社会の上の存在に立とうとしないのは、それがどういう状況なのかイメージできていないからだ。

さらにいうと、あれだけ孤独を好み、暴力的な素質だったトールが、小林さんのメイドを可愛らしく演じているというのも引っ掛かる。かつての姿と、その後の姿と、連なりを感じない。過去の厚みを出すつもりの回想シーンが、むしろ今の姿との齟齬を起こしていて、余計なものになってしまっている。

この部分を物語として描ききれなかったことが、『小林さんちのメイドラゴン』が持っている唯一惜しいと感じられるところだ。物語作品として減点となる部分だ。

シリーズ監督 武本康弘

振り返りたくもない事件だが――。

2019年7月18日。京都アニメーション放火殺人事件発生。精鋭アニメーター36人が死亡し、33名が負傷した。従業員数150人中36名も死亡したのだから、この被害は甚大だ。被害者の中には京アニを代表する、一流アニメーターもいたし、『小林さんちのメイドラゴン』の監督である――武本康弘の名前もあった。

2019年の放火事件以降、京アニは準備していたランナップを一旦凍結。事件直前に完成していた『ヴァイオレットエヴァーガーデン』の発表を最後に、一時的に活動を停止する。

あの事件から2年……ようやく京アニがテレビシーンに戻ってきた。『小林さんちのメイドラゴンS』はその復活を宣言するような作品だった。

京アニらしいアニメーションの質の高さは変わらない。キャラクターは京アニらしい柔らかさを湛え、かつ大胆に愉快に動き回る。業界随一の職人芸は変わらず維持されていた。

あの放火事件から後、新しい場所に社屋を建てて、アニメーターを再募集し、現在では180人の従業員を抱えている……という話は断片的に聞いている。内部にあまり深入りするべきではないので、私もそれ以上に調べていない。

『小林さんちのメイドラゴンS』はとにかくも軽やかな作品だ。あの事件を感じさせるものはない。感じさせないからこそ、作り手としての強さを感じさせてくれる。『らき☆すた』『けいおん!』と培ってきた温かなイメージの「京アニ魂」を強烈に感じさせる作品だ。だからこそ復活第一弾に相応しい作品だ。

ただ、一部のシーンや動きに、今までの京アニと違うな……と感じられる部分はあった。それが具体的にどこを指しているのかはあえて言わない。中の人がごっそり変わったのだから、そうした変化が起きるのは仕方のないことだろう。

だが、その禍根を感じさせるシーンが一つ。オープニングに刻まれた「シリーズ監督 武本康弘」の名前だ。『らき☆すた』『涼宮ハルヒの憂鬱』『氷菓』……特に『氷菓』は私のお気に入りの作品で、今でも京アニ作品1位に選ぶ作品だ。『氷菓』は監督だけではなく、作画監督・キャラクターデザインである西屋太志も事件でこの世を去ってしまった。

本来『小林さんちのメイドラゴン』は武本康弘監督の作品だった……はずだ。やむを得ず監督を交代せねばならなかった。

だが何もかもを刷新して、「武本康弘」の名前を消そうとはしない。可能な限り、その功績を残す。キャラクターも変えないし、背景も変えないし、作品の持ち味も変えない。その上で、オープニングに武本康弘の名前を残す。

痕跡を残すことで、むしろ復活に相応しい作品となった。

オープニングのトールと小林さんがゆっくりと下降する姿を背景に示される武本康弘監督の名前に、追悼の意識を感じさせる。石原立也監督がいかに前任者を尊重していたかわかる。

『小林さんちのメイドラゴンS』は楽しい作品だ。背景に大きな事件と犠牲があったことを思わせない作品だ。あの事件を断片でも感じさせない――感じさせないことが京アニにとって復活宣言であり、勝利宣言だ。あの男がしでかしたことは、京アニを一切揺るがさなかったのだ……と。

そう考えると『小林さんちのメイドラゴンS』は京アニ再生宣言にもっとも相応しい作品だった。『小林さんちのメイドラゴンS』が復活第1弾プロジェクトに選ばれたのは、単にその以前からプロジェクトの1番目にあったから……という理由だったのではないかと思うが。

それはともかく、『小林さんちのメイドラゴンS』こそ、京アニ復活に相応しい。あの京アニがアニメの最前線に戻ってきた。これからのアニメシーンが楽しみだ。

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。