【短編小説】涙空トースト

たまには子どものように泣きじゃくってもいいのでは。

喫茶店の店主と泣きたい女とハニートースト。

『涙空トーストの作り方。

まずは小麦が大切です。どんより気分の下がった冬空に、空からの涙をたっぷり受けた特別な小麦を使いましょう。焼けば外はからっと、でも中はしっとり。あなたの人知れぬ涙さえ吸い取ってくれることでしょう。

材料を混ぜたら生地をしっかりこねます。台に叩きつけては折り返し、向きを変えては繰り返し。あなたの頬をぬらす原因を思い浮かべてびったん、びったん叩きつけるのもよし、行き場のない思いを秘める場所として静かに力をこめるもよし、生地がつるりと滑らかになるまでひたすらこね続けましょう。

その後、肥沃な大地で育った牛からとれたバターを練りこみます。牛の乳は母と農家の愛の証。この牧場は牛に不要な心労を与えず伸び伸び育てています。その温もりは雨で凍えた心を包みこんでくれますよ、きっと。

バターが生地になじんだら、ボウルにいれて発酵させましょう。気持ちもパン種もいったん寝かせることで素敵なものに変わるのです。焦りは禁物。急がば回れです。

あとは丸めて成形してもう一度発酵させたら、こんがり焼き上げて素敵な食パンの出来上がり』

「まあここまでは専門の方に任せてしまってもいいんですけどね」

老紳士は皿を磨きながら言った。グレイの髪に眼鏡の奥で光る明るい鼠色の瞳、そして落ち着きのある振る舞いは彼の深みを引き出すのに一役買っている。

「ですが」

ちらりとレンズ越しに錫色の瞳と目が合う。いたずらっぽく片目をつぶって老紳士は続けた。

「今回は特別に腕を振るわせていただきましたよ。常連さまですから」

彼が手ずから作った食パンは、上がこんもり膨らんでいて小さな山のようだ。昔絵本かどこかで見かけたパンのイラストがあまりにも心地よさそうで、いつかパンのベッドで眠りたかったことを思い出す。

わずかに唇を緩めたのを察したのか老紳士の目元が緩んだ。

のこぎりのような細長いパン切り包丁が山を切り崩していく。断面は綿のようにふわふわとしていて、指先でつつけば低反発枕のようにしばらく跡が残るのだろう。

「もちろん、これだけでは終わりませんよ。もう暫しお待ちくださいね」

かっと頬が熱くなった。熱心に見つめすぎて物欲しそうに見えてしまったのだろうか。

老紳士は一つ微笑みをよこして、再びパンに向き直った。手に持つのは鈍く光り輝く包丁。やわらかな肌に格子状の切れこみがはいっていく。あとは表面がきつね色になるまで焼くだけだ。すでにパン特有の香ばしい匂いが店内を漂っているというのに、これ以上香りが強くなってしまえばどうなってしまうのだろう。

ごくりと自分の喉が上下した。

焼いている間にマスターは整然と並べられた瓶の中から一つの瓶を取り出し、手元に置いた。

焼いたパンの香ばしい匂いが空気を満たしていく。目に見えぬ香の軌跡を追って宙に目を向けているうちに、マスターはオーブンからすっかりきつね色になったトーストを取り出していた。

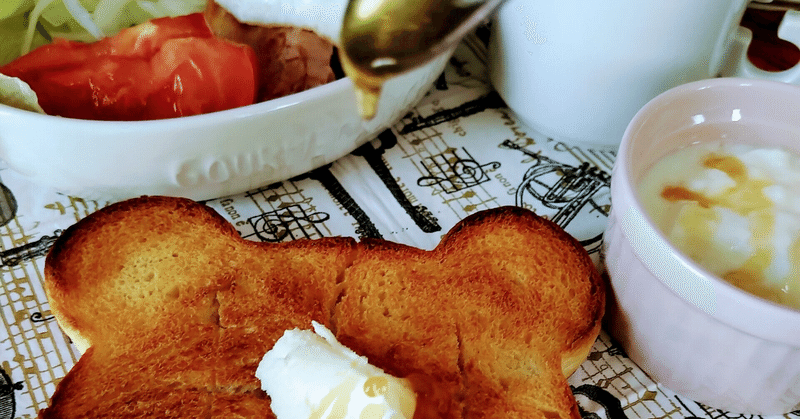

『いい焼き目がついたら残る工程はあとわずか。選りすぐりの農場から買い取ったバターを出し惜しみせず贅沢に塗りこんでいきます。太陽のように黄色みの強い塊がじんわりとろけると、カリッと焼けた肌に艶を与えて輝きを増します。

ドーム型のアイスは色味も相まってお月さまのよう。真夜中にそっとこぼした感傷を甘いバニラの香りでくるみます。

仕上げに琥珀を溶かしたような蜂蜜をふりかければ、ほら完成』

ことりと皿を置いて老紳士は微笑を浮かべた。

「お待たせしました。どうぞごゆっくり」

ひとくち口に含めばじゅわりと染み出すバターと蜂蜜独特の粘り気のある甘さ。周りの温かさと、溶けたアイスの冷たさのギャップがなんだかおかしかった。

ぽろりと女の目から水の玉が転がり落ちた。それがきっかけとなったのか堰を切ったように次から次へと雫がつたっていく。

「うう゛ー……マ゛ス゛タ゛ぁ゛ー」

ファンデーションが落ちるのも気にせずに女は獣のように酷い声で泣きじゃくる。マスターは何も言わずに手元に置いた箱と金属製のミルを手にとった。

かじりつくたびに優しい甘さが、温度が傷ついた心をそっとさすってくれるような気がする。

指に蜂蜜が絡みつくのも無視して手づかみでかぶりつく。噛めば噛むほど染み出る甘さで、つたうしょっぱさを誤魔化すように。

普段であればナイフとフォークを使うのだが、今はこの温かさを嚙みしめていたかった。ひと時も離れていたくなかった。

しかしいくら美味しいといえども甘さが続けば別のアクセントがほしくなるところ。顔を上げようとしたそのとき、机に影が差した。

「そろそろ甘いもの以外もほしくなってくることでしょう? こちらはいかがですか」

置かれたのは芳香を漂わせる黒い液体。湯気と共に嗅ぎなれた香りが体から余計な力を抜いていく。

だが白いカップに手をかけたところで女は固まった。このメニューにドリンク代は含まれていただろうか。

「あ、あの、っ、お代……」

「ああ、それは私からのサービスです。お気になさらず」

老紳士はにこりと笑う。視界が大きく歪んだ。

「マ゛ス゛タ゛ー゛が、や゛さ゛し゛い゛」

「その言い方ですと、いつもは優しくないみたいですねえ」

「そ゛ん゛な゛こ゛と゛な゛い゛で゛す゛ぅ゛」

「ええ、わかっていますよ。冗談です」

ぐすっと鼻をすすりながらおしぼりで手を拭い、女はカップに口をつけた。鼻腔を通り抜けていく芳香とほどよい酸味。そしていつもと違って加えられた甘味が苦さを緩和している。何も言っていないのに見抜くあたり、さすが伊達に年齢を重ねていない。

「わたし、っ、きのう、彼氏に振られたんです」

口にしただけで再び視界が滲む。マスターは黙々と皿を磨きながら、こちらに視線を投げかけた。

「しかも、その理由が、ほんと、っ、最低で」

昨日の光景が頭をよぎって、滑らかな甲板にぽたぽたと染みを作っていく。

「うわき、っ、されてたんです。しかも、わ、わたしのほうが遊びだって」

ちかちか光るネオンに照らされていた二つの影の片方は愛しかった男のものだった。自分にだけ向けられていたと思っていた笑顔は、彼の腕に絡みつく女に向けられていて、衝動的に駆け出していた。

その女はいったい誰なのか。同僚? 昔馴染みの友達?

彼は優しいから気づいてないかもしれないけれど、その女は本気で惚れこんでいるよ。だって女の顔をしているもの。

泥棒猫は追い払わなければ。底によどんだ嫌な予感に目をつぶって二人に声をかけた。

弾かれたように振り返った彼の顔をみた途端、潜んでいた冷気は一気に膨れ上がった。

明らかに気まずそうな顔。しかもその気まずさの先は自分ではない。傍らの香水の匂いを振りまく茶髪の女に向けられていた。

だれ? お友だち? と嘯く唇は毒々しいほど赤い。紫のアイシャドウに縁取られた目はあからさまにこちらを見下していた。

顔に熱が集まるのを感じる。たしかに顔立ちはこちらのほうが劣っていた。しかも向こうが淡い紫ワンピースと黒のカーディガンに対し、こちらは地味なスーツ姿。一瞬でも負けたな、と思ってしまったのが悔しくて、せめてもの反抗に眼光を強くした。

眼光はそのままに、彼へと目を向ける。ここで初めて彼の注意がこちらに向いた。あとは察しの通りだ。謝罪もそこそこに別れを切り出されて、呆然と立ちすくむ自分を置いて、彼は本命と雑踏に消えていった。

いつまでも木偶の坊のように突っ立っている女を通行人たちが迷惑そうに眉をひそめる。険しい顔つきのサラリーマンにすれ違いざま舌打ちされて、ようやく女は足を動かした。

それからどうやって家に帰ったのか覚えていない。もう二度と太陽を拝みたくなんてなかった。できれば隕石でも降って地球ごと終わってほしかった。

それでも朝日はやってくるのだ。いっそ雨であればよかったのに、空は忌々しいほどの晴天。その青さに子どものように泣きじゃくりたくて、でももういい年した大人だから声を上げて泣くこともできない。

今日が休日だったのが唯一の幸いだった。今日も会社に行かなければならなかったら、きっと簡単な書類仕事さえ手につかなかっただろう。コンシーラーで腫れた目元を隠すのでさえ煩わしいというのに。

行きつけの喫茶店は一人の客もいなかった。天気がいいのに珍しい。常であれば常連のおじいさんか、パソコンをカタカタ打つビジネスマンの一人はいるというのに。

せわしなく動く外から隔絶され、時間の流れが緩やかなこの空間を気にいっているが、今日訪れたのはその雰囲気に癒されるためだけにきたわけではない。

実はこの喫茶店には常連しか知らない裏メニューが存在する。裏メニューとは言ってもメニューと呼べるほど確立しているものではない。ただ、ひっそりと吐露したい気持ちに合わせた料理を特別に作ってくれる。

身内だけで行いたい祝い事、学校の友達にも話せない恋心、年も立場も忘れて泣き出したいブルーな日。そんな心に寄り添う一品を。

始めこそ賄いのような名のない料理たちだったものの、だんだんマスターのほうも熱をいれはじめたのか、凝った名前や説明文も添えるようになった。

実際に注文したのは初めてだったが、おとぎ話のような説明とクオリティの高さは期待以上だ。

「それは災難でしたね。裏切った相手は最低ですが、何より愛する相手に裏切られたあなたの傷は相当なものでしょう。あなたの痛みを軽くする一助になれればよいのですが」

マスターのいつも絶やさぬ笑みに微かな苦みが混じった。女は拳を握りしめてぽつりと呟いた。

「……マスターは、忘れろとは言わないんですね」

「私はその元彼氏と面識がありませんから何とも言えませんが、少なくともあなたが注いできた時間の全てがまったくの無駄だとは思いません。できた傷がいつか瘡蓋となったとき、新たな魅力となってあなたを引きたててくれるかもしれませんから」

「それ、経験則ですか?」

涙でぐちゃぐちゃになった顔をぬぐって問いかければ、マスターは静かに口の端を上げた。

「さあ、どうでしょう」

「ずるい。マスターってば煙に巻いて」

相変わらず穏やかな笑みを崩すことなく、マスターは手を動かしている。

「そりゃあ大人ですからね」

「私も大人ですけど」

「私からみればまだまだ子どもですよ」

その瞬間、目から鱗が落ちた。

「どうしました?」

突然固まった女をマスターは心配そうな目を向ける。

「あ、いや、なんでもなくて」

しかし視線から心配の色が消えることはない。女はぎこちなく表情筋を動かして、口元に弧を描いた。レンズに映る自分の顔は自分史上もっとも不細工な笑顔だったけれど、晴れやかさもあって嫌いではなかった。

「ただ、子どもかあ……って。私、大人だから泣いちゃダメだって思いこんでて。ここに来たときも泣くつもりなかったんです。でもそうですよね。マスターからみたら私子どもですもん。ときには泣いたっていいですよね。だって私まだ子どもだから」

知らず知らずのうちにのしかかっていた重荷がとれた気がする。身軽になった肩を回せば筋肉が億劫な声をあげて思わず苦笑がもれた。

「そうですね。私も人生の先輩たちからみればまだまだひよっこでしょうし、まだまだ悔し涙を流すときだってありますからね。いつでも、はさすがに無理でしょうが、少しでも心休まる場所になるよう、これからも精進していきたいと思いますよ」

「マスターが泣くなんて想像できませんけどね」

軽やかな笑い声が上がる。一瞬、マスターからかと疑ったが、出所は己の口だった。口を押さえて小さく頭を下げると、マスターはにこりと笑みを深めた。

「そんなことありませんよ。まだまだ至らぬところも多いですから」

肌を刺していた日差しは心地よい毛布へと変わり、手をやわらかく包みこむ。女はうんと伸びをして立ち上がった。

「マスターありがとうございます。今日はいい日になりそう」

「それはよかった。またのお越しをお待ちしております」

机にトースト代に若干色をつけた代金を置いて扉を開ける。真鍮の呼び鈴が軽やかな音をたてた。

一歩を踏み出そうとした女は、ふいに足を止める。視界の端に何かが揺れ動いた気がしたからだ。振り返って女は固まった。

年季の入った木製の扉にかかっていた看板は「close」。

まさか定休日に――。いやそれはない。自分が入ったときはたしかに「open」と書かれていたはず。そもそも定休日は今日ではない。

ふと扉についた窓越しにマスターと目があった。いたずらが成功したような茶目っ気のある笑顔が返ってくる。

してやられた。女は額に手をあてて天を仰いだ。

「まったく同じひよっこでもマスターにはかなわないなあ」

次は奢ってもらった分、いつもより高いものを頼もう。ぐっとカバンの紐を握り、女は前を向く。

空は爽やかな秋晴れであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?