恋と学問 第24夜、フロイトの誤診。

前々回の「走り出した足が止まらない」から三回にわたって、「しのびがたき心はわが心にもかなひがたし」という、本居宣長の言葉について考えています。

おさらいしますと、前々回、この言葉は次のように翻訳されました。「恋とは他者を対象にした予見も制御も出来ない心の動きのことである」と。

恋とはそういうものだ、という理解ならば、誰でもたやすく得られます。自らの経験を振り返るだけでいい。恋の発生を予測して、恋の進展を制御しながら、恋の結末に至る人などいません。いつでも私たちは、いつの間にか恋という状況に巻き込まれるのですし、計算や打算もするにはしますが、それも常に裏切られてゆくのが恋の必然的な過程というものです。

このように、現象面から恋の性質を定義し、承認することに、特別の困難はありません。理解が困難になるのは、こういう予見も制御も出来ない心の動きの存在が、私たちの人生に与える影響について考えた時です。これがいわゆる「恋の意味」です。

前回の「セックスの癒しについて」では、セックスの制御を通して健康の回復をめざした日本最古の医学書、「医心方」を参考にしました。そこで分かったことは、心身の健康にとって、セックス以上に制御されるべきなのは恋心であるが、結局のところ恋心は制御できないということでした。これは源氏物語の至るところに見られる恋愛観、思想とも一致します。

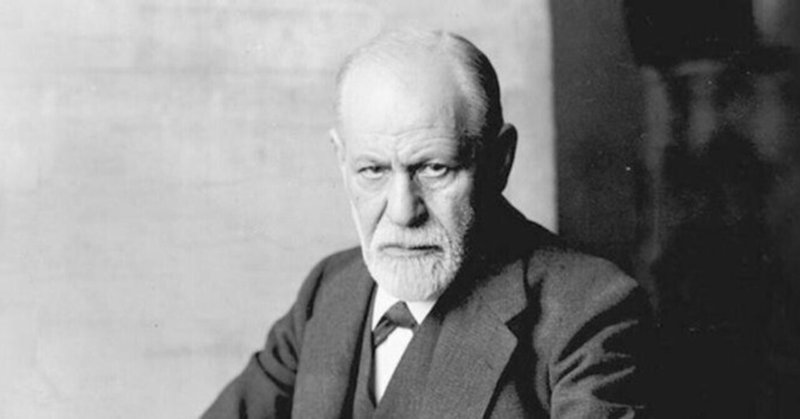

さらに一歩すすんで、「なぜ恋心は制御できないのか?」と問うてみた時、私たちの前に姿を現したのがフロイトでした。今夜は、このフロイトの思想から「恋の意味」を考えます。

基本情報から始めましょう。

ジークムント・フロイト(1856-1939)はオーストリア出身、貧しいユダヤ人家庭に育ちます。17才でウィーン大学に入学、医学を専攻、精神医学の分野に関心を示して、脳性麻痺や失語症などの研究を行います。転機となったのは29才の時、パリに留学して当時流行していた催眠療法と出会ったことでした。

精神医学の有効性に疑問を持ち始めていたフロイトは、催眠療法に光を見いだします。たしかに、催眠療法は精神医学とは異なり、分かりやすく成果を出すことが出来ました。症状の軽減、さらには消失という形で。フロイトが熱中したのも無理はないのですが、次第に催眠療法にも限界があることに気づきます。この方法では、症状が再発することが非常に多いのです。

催眠療法が症状を一時的に軽減する対症療法にすぎないことを知り、フロイトは新しい学問を打ち立てる必要を感じます。催眠療法はたとえるなら、痛みを訴える患者に対して鎮痛剤を投与するだけのことでした。薬効が切れれば痛みが復活するのは当然です。医師としての正しい態度は、痛みの原因となっている病巣を特定し、外科的に除去することだったのです。

そうして編み出された外科的な治療法を、フロイトは「精神分析」と名づけました。以来、この方法を深化発展させることにすべての情熱を捧げて、1939年、亡命先のロンドンで83年の生涯を閉じたのでした。

さて、基本情報はこのくらいにして、思想の中身に立ち入ることにしましょう。フロイトの精神分析は、コペルニクスの天文学やダーウィンの生物学にも匹敵する革命的な変化を、人間の認識にもたらしたと言われています。しかし同時に、精神分析にたいして当時の常識が示した、拒絶反応の大きさもまた、地動説や進化論と肩を並べるものでした。

フロイトは、人間の心には意識されない領域があり、この領域が人間の言動や行動をひそかに制約していると主張します。無意識の領域には、意識にとって抑圧すべき思想が入ります。代表的なものは性衝動です。性衝動のエネルギーのことをリビドーと言います。このリビドーが発散できず、行き場を失った時に、人間は神経症を発症します。発症の外見は様々ですが、「幼児退行」と言われる種類の症状があります。これは正常な性行為が何らかの理由で遂行できない場合に、その代償として発症する症状です。

幼児退行の症状を理解するには、前もって、人間の性生活の発達過程に関する、確かな認識を持っておかなければなりません。フロイトの学問がヒステリックに拒絶された理由の一つに、幼児にも性生活があることを暴露したことがあります。幼児は明白にリビドーを持っています。ただ、二つの点で成人の性生活と異なります。第一に、幼児の性器は生殖を可能にするほどに成熟していません。したがって、幼児が実行する性的行為は、成人における倒錯・代償満足・フェティシズムに良く似たものになります。第二に、幼児は性的な対象をまだ外部に持ちませんので、おのれの身体を通じて快感を追求します。幼児の性生活はナルシズム的・自己愛的なのです。

人間は思春期ともなれば、性器の成熟により生殖可能になり、性的対象が自己から近親者、近親者から他者という風に移行します。このように、正常な性愛は後天的に獲得されます。正常な性愛は、様々な社会的制約に阻まれますから、自由に実行することは出来ません。そこに性的葛藤が生まれます。現実原則と快楽原則の対立です。この対立は、社会秩序の維持にとって必然的な対立なので、大なり小なり、すべての人間が性的葛藤を抱えています。

性的葛藤の処理方法は様々ですが、その一つが神経症の発症です。リビドーの量はあたかも力学における「エネルギー保存の法則」のように変わらない、というのがフロイトの観察です。だから、正常な性愛に向けてリビドーを発散できない性的葛藤状態を解消するために、同じ量のリビドーを差し向けて幼児退行の症状を発症することがあり得るわけです。別の処理方法としては、芸術があります。芸術の表現は性的葛藤を解消する代わりに、私的な葛藤を公共的で普遍的な作品へと昇華させることで、葛藤の苦痛を和らげるのです。

以上は、フロイトの思想の親切な案内でもなければ、行き届いた解説でもなく、私たちの関心にとって役立ちそうなところだけを「つまみ食い」しただけのものです。とはいえ、さしあたり私たちにとってはこれで充分です。この理解を土台にして、私たちの関心の中心部に足を踏み入れて行きましょう。

私は長年、次の直観を抱いてきました。

フロイトが源氏物語を読んだとしたら、どんな感想を述べるだろうか?彼の思想からすれば、非常に興味深い分析対象になるのではないか?

光源氏は、幼くして母を亡くしたことで寂しさを抱え、父が連れてきた後妻の藤壺を恋慕うことで、その穴を埋めようとしました。藤壺はいつしか妊娠して、罪の子である冷泉帝を生み落とします。

フロイトならここにエディプス・コンプレックスを認めるでしょう。エディプスとは、父を殺し母を妻にした罪の意識から、自らの眼を突き刺して放浪の旅に出た、古代ギリシアの伝説の王です。光源氏はエディプスのように、成人してもなお幼児期の恋愛観を保ちつづけた人です。幼児の最初の恋愛対象は異性親であり、最初の恋敵は同性親になりがちです。光源氏は母の身代りになる藤壺を偶然にも得てしまったことで、幼児的恋愛観を卒業する機会を逃してしまったのではないか?フロイトならこう解釈するでしょう。

藤壺につづき、光源氏の恋愛対象になった紫の上も、彼女が藤壺の姪にあたることが、光源氏を引き付けた最大の理由です。出会ったころの紫の上はまだ10才くらいで、まだ生殖可能な年齢ではありませんでした。性愛関係がすぐに成り立たなかったので、相互理解を深める純粋恋愛の期間を長く持てたことは幸いでした。しかし同時に、藤壺との関係が妊娠という形で破綻して、その後は藤壺が光源氏を拒絶したために、その代償として成り立った恋愛であることも忘れてはなりません。

私はただ、対象選択、すなわちナルシズムの段階のあとにくるリビドー発達における進展は、互いに異なる二つの型に従って起るということだけを強調しておきたいと思います。つまり、自分の自我の代りにこの自我にできるだけ似たものが現われるナルシズム型に従うか、他の生活欲求を満足させてくれることによって貴重になった人物がリビドーの側からも対象に選ばれる依存型に従うか、そのいずれかだということです

(フロイト「精神分析入門(下)」新潮文庫、1999年改版、158頁)

光源氏がここで言うナルシズム型の人間であることは間違いないようです。フロイトの診察室に光源氏が現れたなら、幼児性愛への固着を伴う軽い神経症を発症していると診断するかもしれません。

他の登場人物にも分析対象にふさわしい人がいるでしょうし、光源氏自身にも他に分析するところが幾らもあるでしょうが、このくらいにしておきます。私が次に考えてみたいのは、「恋の意味」について、哲学的に考察する本居宣長(紫式部)と、精神科学的に分析するフロイトが、どこで重なり、どこで離れるのか?・・・この論点です。

「恋の病」という慣用句は、読んで字のごとく、恋という心の状態を、一種の病的な状態とみなして、そう言うのですが、実は両義的な意味を孕んでいます。病気には内因的なものと外因的なものがあるため、恋という病がそのどちらに属するのかは、この慣用句ではあいまいなのです。

彼らは愛を「陶酔」と呼び、惚れ薬によって恋心が起るとしていますが、こう考えることによって、彼らは作用の動因をいわば外界へ移しているわけです(同104頁)

「惚れ薬」は「恋の病」よりも、はっきりと恋という現象を外因的に捉えています。この「恋心=惚れ薬」説にフロイトは反対しています。というか、「恋=病」説自体に反対しています。フロイトにとって恋とは、性衝動のエネルギー(リビドー)が正常な対象を得て、なおかつ利他的な感情を伴う時に、はじめて成り立つ正常な人間関係なのです。リビドーが恋を可能にしているという意味で、恋は内因的な現象にはちがいありませんが、そもそもリビドーは病気ではないのです。

エゴイズムの反対、すなわち利他主義は、概念上はリビドーの対象充当とひとしいものではありません。それは性的満足を追求しない点でリビドーの対象充当とは区別されます。しかし完全な恋愛の状態では、利他主義とリビドーの対象充当とは一致します(同145頁)

だから、フロイトはむしろ逆に、「正常な恋が出来ないことが病気である」と考えていたと言えます。これには少し説明が要りますから、また引用しましょう。

このこと(引用者注:自己愛的神経症の患者は治療不可能であること)はわずかな言葉で説明できます。・・・観察から認識できることは、自己愛的神経症にかかっている人たちには、感情転移の能力がないか、あってもそれはその不充分な残滓にすぎないということです。彼らは医師を拒みますが、それは彼らが敵意をもっているためではなく、無関心であるがためなのです(同189頁)

「感情転移の能力」という言葉は重要です。この能力の典型が利他的な感情で、恋愛を成り立たせるところのものです。恋の成立要件です。だから、恋心を抱くことが病気なのではなく、恋をすることが出来ない(恋をするために必要なだけの感情転移の能力がない)ことが病気なのです。極論を言えばフロイトは、神経症患者を治療するにあたって、「再び恋が出来るようにしてあげる」ことを最大の目標にして、情熱を燃やしつづけた稀有な医師だったのです。

さて、本居宣長(紫式部)における恋は、フロイトにおける恋と同じでしょうか?ある部分では同じですが、他の部分では根本的に異なります。

同じなのは、すぐれて恋が出来ること(感情転移の能力が高いこと)、言い換えれば、物の哀れを知ることを、人間の価値を測る最高の尺度とみなしていることです。異なるのは、フロイトは「恋をする能力さえあれば、それが正常な軌道に乗るように矯正してあげるだけで人は健康になれる」という思想だった一方で、紫式部は「恋をする能力は人を不幸から救わない」という思想だったことです。

紫式部にとって、やはり恋は病なのです。そのために人は不幸になり、最悪の場合、命を落とすこともあるような、不治の病なのです。しかし、だからこそ、恋は人生にとって必要不可欠なのです。恋が出来るようになって健康になるという単純な話ではなく、心身の健康を犠牲にしても、幸福な人生をあきらめてまでも、恋を優先できることに人間の精神性の高さがあるということ。そこにこそ、真の意味での「無意識の制御」があるということ。紫式部の残酷な筆が読者に伝えようとしたことは、これです。

あの「しのびがたき心はわが心にもかなひがたし」という言葉は、そこまで考えぬかれてはじめて、本当の姿を現します。恋心は意識にとっての異物(無意識にひそむ心の暗部)ですが、源氏物語はそれを仏の道のように否定せず、フロイトの思想のように、正常と異常に分けた上で異常なものを排除することもありません。恋を肯定した先に、真に人間的な道があるということを、この言葉は含んでいます。

・・・話がむつかしくなってきました。この話を前に進めるには、より具体的に、源氏物語の終盤におけるヒロイン、浮舟のことを考えてみなければなりませんが、それは次回以降の課題とします。

それではまた。

おやすみなさい。

【以下、蛇足】

今回は、フロイトの思想をよりどころにして、「わが心にもかなひがた」い(意識が制御できない)「しのびがたき心」(恋心)の意味について、考えてみました。

そこでまず分かったことは、無意識の領域にひそむ性衝動が、意識と関わりなく恋心を発動するために、意識は恋心の発生を予見することが出来ず、起きてしまった恋心を制御することも出来ない、ということでした。

しかし、フロイトのように、感情転移の能力(宣長ならば「物の哀れを知る力」と言うでしょう)が充分にあり、それを正常な対象に差し向けることが出来れば、心身の健康は回復すると言われると、あまりにも単純すぎる解決ではないかと言いたくもなるのです。

いや。そもそもの話、私たちは「恋の問題の解決」など求めていませんでした。私たちが求めていたのは「恋の意味」です。人生にとって恋とは何か?この問いにフロイトの思想では答えられません。しかし、重要なヒントは得られたと思うので、ひとまず満足することにします。

と、いうわけで、ずいぶんとまわり道をしましたが、ようやく紫文要領の本文に立ち戻るべき時が来たようです。次回は浮舟の自殺をめぐる、「紫文要領の最重要箇所」についてお話しします。

乞うご期待。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?