【エッセイ】彼らがビッグフットなのではない。我々がリトルフットなのだ

ビッグフットは実在するのだろうか? それとも想像上の動物、インチキ、まやかしに過ぎなないのだろうか?

今回、私がこのエッセイを書こうと思ったきっかけはX(旧ツイッター)で見かけたとあるツイートであった。それはビッグフットが映画のフィルムに撮られたとして有名なパターソンフィルムを加工した動画を取り上げたものだった。二足歩行をする毛むくじゃらの怪物が振り返りつつ歩き去る、あの有名な数十秒の動画だ。オリジナルの動画は手ブレが激しくてとても見づらいものであるのだが、CG処理をして手ブレを抑え、見やすく加工している。ツイート主はその動画に対しての感想を述べていたのだが、確かこのような嘲笑気味なものだった。

「これだと着ぐるみを着て歩いてるのが丸わかりだね、プッ」

とかそんなコメントだ。そしてそれに同調するリツイートもたくさんついていた。

しかし、私の感想はそれとはまったく逆だった。いや、待てよ、と思ったのだ。着ぐるみだって? 違うだろうが、まさに生身の動物そのものじゃないか、と。ツイート主も賛同者もおそらく最近にその加工された動画を見たのだろうが、実は私が初めてその手ブレを抑えた動画を見たのは、十数年前と結構昔のことだ。youtube上に投稿されたもので、おそらくもともとは海外のテレビ局が作成したのだと思われる。実際に見てもらうのが早いだろう、これである。

もちろん、これだけでビッグフットが実在する、しないとはっきり断言できるわけなどない。動画は動画、ただの間接的な物証である。十数年前に初めてこれを見た時の私の感想は「分厚い胸板だなあ」であった。そしてどんな馬鹿でも、繰り返し見ていればそのリアルさに気づくだろう。いや、試しにyoutubeの検索窓にただ「bigfoot」と入力すれば、明らかなフェイク動画、冗談ビデオとも呼べるイタズラが氾濫しているので、それと見比べてみればいいのだ。それらは市販されているビッグフットの着ぐるみを友人に着せて撮影し「オーマイガー」と叫んでいる、ただの下らないジョークだ。それら冗談ビデオとパターソンフィルムの違いは、やはり動物としてのリアルさだろう。つまり、着ぐるみとはどこまで行ってもぶかぶかの服にしか過ぎない。身体の動きに追随し、同調して動くことはない。当たり前である、服と身体はくっついてはいないのだ。パターソンフィルムの毛むくじゃらの怪物にそうした不自然さはない。専門家の分析によれば、歩いているハムストリングスの筋肉の動きに合わせて腿の裏の毛皮が盛り上がっているという。当たり前だが、冗談ビデオのビッグフットにはそんなリアルさはない。いや、映画の特殊技術でそんな素人臭さを消すことは可能かもしれない。撮影された1967年当時にCGなどはないが、ハリウッドには特殊撮影の専門家はいたのである。

数年前に見たNHKの番組でも(『ダークサイド・ミステリー』だったと思う、多分)詳しく検証していたが、ハリウッドの専門家でも真似できないほどの精巧さがあるという。しかし、このフィルムひとつでビッグフットは実在するんだ、というのも無理がある。着ぐるみでないなら、別のやり方もある。例えばアンドレ・ザ・ジャイアントのような巨大な体躯の人を連れてきて、裸にし、皮膚に糊を塗って毛を貼り付ければいい。それなら筋肉に同調した毛皮の身体になるだろう。ただNHKの番組によれば、フィルムが撮影されたのは、本当に人里から歩いて何日もかかるような本当の山奥で、ただのインチキを撮影するならそんな場所を選ぶ必要はないよね、とそんなことも言っていた。

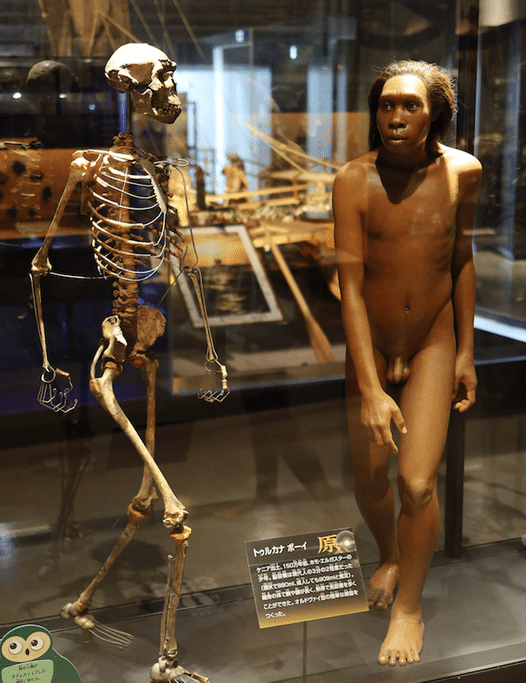

私がこのビッグフット問題に何故こうも首を突っ込むのかと言えば、それも理由がある。ビッグフットの問題を考察すれば、この我々ホモ・サピエンスが持っている謎のうちのひとつ「我々はいつ頃、体毛を失ったのであろうか?」と言う問題にリンクしてくるからである。いや、私はそこからさらに一歩突っ込んで「我々が体毛を失ったのはほんの数万年前の、つい最近なのではないか?」とも言いたいのだ。実のところ、体毛消失問題ははっきりとしていない。とはいえ、2〜300万年前にはすでに我々は裸になっていたのだろう、という説が有力である。現に上野にある科学博物館の初期人類の模型を展示している一画には、200万年前にアフリカで生存していたとされる原人ホモ・エレクトスのトゥルカナボーイがいる。1984年にケニアで発掘された化石をもとに復元されたマネキンのような再現標本である。その彼の姿とは、体毛のない素っ裸の格好である。殆どの人は彼の姿を見ても疑問を抱くことはないかもしれない。なんといっても、彼が生きていたのはアフリカなのだ。アフリカは暑い、だから裸で当然だ、そう思うのであろう。

右の復元像は想像によるものである。

現在でも、アフリカやアマゾンやパプアニューギニアなどの熱帯地方でかなり原始的な暮らしをしている民族はいる。彼らはほとんど裸に近い格好である。しかし、そんな人たちも必ず家を作り、火を使って生活しているのだ。そりゃそうである。熱帯地方とは言え、夜は寒くなるし、雨も降るし風も吹く。そんな中で裸で暮らすにはそうした装備は絶対に必要だ。素っ裸で何も道具を使わずに野外で暮らしていくなどありえない。しかし200万年前の地層から、人類が残した遺跡が見つかることはない。せいぜい石を欠いた原始的な石器だけなのだ。もちろん、木や草で作った簡易的な家はすぐに腐って遺跡にならないだろう、とも考えられる。しかし、それなら人類はもっと早く文明を築いていたのではないか、という気がしてならないのだ。道具を使い始めれば、もっと改良して使いやすく便利にしようとするだろう。そんな欲求を持たないまま、昔の人類が200万年も過ごしてきたのだろうか? しかしトゥルカナボーイに体毛があれば話は別なのだ。現に野生動物のほとんどは体毛があるために家を立てたり、火を使うことはない。穴を掘って巣にしている動物もいるが、トゥルカナボーイが裸でいるために地面に穴を掘って暮らしていたというのも考えづらい。つまり、彼の全身がヒョウやハイエナやガゼルのような体毛に覆われていた、と考えるほうが自然なのだ。それなら家を作らずに、野生動物として暮らしていける。

そもそも、我々ホモ・サピエンスとはどんな動物だろう? なぜ現在においてこれほどまでに地球上にはびこり、環境を破壊し、戦争をして殺し合い、地球の支配者であるかのように振る舞っているのだろう? 実はこれも私がずいぶん前から探求してきたテーマだった。まあ、そんなに深く思いつめなくても、ビッグフットにまつわる謎は面白い。UFOや死後の世界を考えるのと同じようなノリで専門書などを読み漁ってきたのだ。もちろん巷にあふれているのは、ネス湖のネッシーやチュパカブラやモケーレムベンベなどと同列に扱う本が大半だが、中には本当の科学者が真面目に考察している面白い本もある。ロバート・マイケル・パイルという人が書いた『ビッグフットの謎: 怪物神話の森を行く 』という一冊がそれだ。

この人は蝶の野外調査を長年続けていたようで、都会に住んでいる頭でっかちのオカルト論者とはまったく違う。そして実際にアメリカのワシントン州にあるダークディバイドという原生自然エリアに入っていくのである。その目的はビッグフットを見つけ出して写真やビデオに収めたりするというより、そんな動物が生息できる環境が実際にあるのか自ら体験する、という趣である。何を食べているのか、どんな行動様式なのか、実際に探っていく行動力は、本当に読み応えがあった。この人の考えは、次の文章に要約されているのかもしれない。

『環境に見事に適応し、荒涼たる土地からおびただしいカロリーを調達することができ、ほとんど人目につかずに生活し、敵を脅かし、大きな石を持ち上げ、木々を倒し、きわめて長い距離をすみやかに走破し、強力なライフル銃や罠、ハウンド犬はもちろん、あらゆる厳しい自然の危険を切り抜けることが出来る動物ーーそれがクマだ。そのクマに二倍か三倍の頭脳容量、握力、そして二倍の体重、身長、強さを加えてみる。それがビックフットだ。それから質問してみるがいい。ーーもしクマがいるというのなら、なんでビッグフットがいないことになるのか?』

ビッグフットのような獣人はアメリカだけでなく世界各国から報告されている。中国では野人が有名だし、コーカサス地方にはアルマ、オーストラリアではヨーウィ、そして日本にもヒバゴンがいた。では昭和の時代に広島の山奥で盛り上がったヒバゴンも、インチキではなく、ホモ・サピエンスとは別種の毛むくじゃらの人類だったのだろうか? これもツキノワグマやニホンザルの見間違い説が有力なのだが、二本足で立って歩いていたという目撃者の声もある。そして私はヒバゴンを見たとされる人が残した「毛皮を着た男が歩いているのかと思った」という証言に注目した。北京の近郊では戦前に北京原人が見つかっている。これは怪しげな存在ではなく、80万年前に生きていたとされる化石人類であり、トゥルカナボーイと同じホモ・エレクトスであるとの説が有力だ。アフリカで生きていた原人ホモ・エレクトスはその後に生息域を広げ、ユーラシア大陸の東の端まで進出していたことになる。ここまでは科学的にほぼ間違いない。さて、その北京原人が体毛のない裸の身体だったのだろうか? いや中国北部の冬の厳しさを考えたらふさふさの体毛があったと考えたほうが合理的だ。そして日本列島が大陸と陸続きだった一時期、一部の個体が歩いて生息域を広げたと考えるのもそれほど無理ではない。

広島の山奥で暮らしていて、食事はどうしていたんだ? と考える人も多いかもしれない。たしかに現在の我々が登山やキャンプで山奥に入っていく時は食料を準備して、背負って持ち込むのが普通だ。そして登山道に横たわる倒木を見てもただジャマだなあ、と思って跨ぎ超えるだけだ。しかしヒバゴンなら朽ちた木をバリバリめくって中の昆虫の幼虫を食べたかもしれない。我々現代人は虫の幼虫なんて食べないからそんな発想をしないだけなのだ。(自衛隊のレンジャー訓練なら別だが)。しかしヒバゴンをホモ・サピエンスから別れた人類の一種で、体毛に包まれた野生動物として生きていたと考えるなら、それもあるだろう。ロバート・マイケル・パイルの考えを真似するなら「ヒバゴンが生きていけないのなら、ツキノワグマもイノシシも生きていけないことになるではないか」ということだ。実のところ江戸時代の文献などにも、山奥で暮らしている毛むくじゃらの大きな猿の描写はある。山童(やまわろ)などかそうだし、柳田国男の『遠野物語』にもいくつか、それらしいお話が収録されている。山男、山女、そして猿のフッタチ、というのもいる。

四五 猿の経立はよく人に似て、女色を好み里の婦人を盗み去ること多し。松脂を毛に塗り砂をその上につけておる故、毛皮は鎧のごとく鉄砲の弾も通らず。

松脂を塗りたくって鎧のようになった毛皮と言うからには、もともと全身を体毛が覆っていたのだろう。さらには同じく柳田国男の『山の人生』にはそうした山にいる毛むくじゃらの人間に伐採した木の運搬などの山仕事を手伝わせた、との記述もある。

豊前中津領などの山奥では、材木の運搬を山男に委託することが多かった。もっとも彼ら往来の場処には限があるらしく、里までは決して出てこない。いかなる険阻も牛のごとくのそりのそりと歩み、川が深ければ首まで水に入っても、水底を平地のようにあるいてくる。たけは六尺以上の者もあって、力が至って強い。男は色が青黒く、たいていは肥えている。全身裸であって下帯すらもないが、毛が深いので男女のしるしは見えぬ。ただし女は時に姿を見せるのみで出て働こうとはしない。そうして何か木の葉木の皮ようの物を綴って着ている。歯は真白だが口の香が甚だ臭いとまでいっている。労賃は握り飯だとある。材木一本に一個二本に二個。持って見て二本一度に担げると思えば、一緒にして脇へ寄せる。約に背いて例えば二本に握り飯一つしか与えなかったりすると、非常に怒って永くその怨を忘れない。愚直なる者だと述べている。

木の葉で作った皮のようなものを着ている、ともあるし裸でフンドシもしていないが毛深いので性器は見えない、ともある。ただ言葉は通じなくとも猿とは違った知性があるので、オニギリ一個を与えれば山仕事を手伝ってくれるそうなのだ。これはニホンザルやツキノワグマには無理だろう。想像力を働かせれば、江戸時代にはまだ日本の山の奥深くには北京原人の直接の子孫であるホモ・エレクトスが生息していて、その最後の生き残りが広島の山奥にいてヒバゴンとして目撃されたのではないか、とも考えられる。さすがに現在ではもう一人も生き残っていないだろう。日本語ではもともと動物のことを、ケモノと呼んでいた。漢字では獣と当てているが、語源は毛のあるもの、だろう。つまり全身に毛があるかないかが人間と動物を区別するラインなのだ。現在では人間の特徴として直立二足歩行があげられるが、江戸時代に直立二足歩行をする原人がいたとしても、全身が毛で覆われ、言葉が通じなければ大きな猿、としか認識されないのではないだろうか。

我々ホモ・サピエンスが一番の近縁種であるチンパンジーから分岐したのは600万年くらい前とされる。チンパンジーが毛むくじゃらで、我々が毛のない裸なのだから、ホモ・サピエンスは600万年前から現在のどこかの時点で体毛を失ったのは間違いない。では、それはいつなのか? 上野の科学博物館の展示では、200万年前のトゥルカナボーイの時点で裸だったという説なのだが、それもはっきりとした科学的な証拠があるわけではない。アフリカだから暑いよね、じゃあ裸だったんだろうね、というくらいの弱い根拠なのだ。では、そんな昔ではなくもっと最近だったのでは、という私の説に何か証拠はあるのだろうか? もちろん確実な科学的根拠はないのだが、傍証とも言える仮説はあるのだ。それはシラミの進化の分岐である。

人間に寄生する体長数ミリの昆虫であるシラミ、そのシラミも頭の部分に寄生するアタマジラミ、陰毛にのみ寄生するケジラミ、服に寄生するコロモジラミとはっきり別れていて、それぞれは別の場所では生きていけないほど分化している。その中の、人間の服に寄生するコロモジラミのDNAを分析した所、約10万年ほど前にアタマジラミから分岐したことが判った、そうなのである。つまり、人類が服を着るようになったのは、10万年前からだと推測される。逆に言うなら、それ以前は服を着ていなかった、とも考えられる。いやそうではなく、200万年前から裸で服を着ていたけど、シラミは分岐していなかった、のかもしれない。あと二つ「裸だけど、なんとか耐えていたので服を着てなかった」のか「全身毛むくじゃらだったので、そもそも服を着る必要はなかった」の三つのどれかだろう。私の意見は三つ目なのだが、ではなぜ10万年前にホモ・サピエンスは裸になったのか、という問題が出てくる。裸でいる利点とはなんだろう?

アフリカの大地は暑いから裸なのは当然ではないか、そんな声が聞こえてきそうだ。しかしそれならもっと多くの哺乳類の種が体毛を捨てた裸になっても良さそうなのだが、そんなことはない。ゾウやサイやカバのように体重が一トンを超えると、籠った体温を放出できるので裸は有利になるのだが、人間の体重はもちろんそんなにはない。アフリカが暑くて裸のほうがいいのなら、ライオンやガゼルやイボイノシシなどの多くの動物も体毛を失っているはずだが、そんなことはないのだ。というより、もしライオンの子供が遺伝子異常で体毛のない裸として生まれたら、まず大人にまで成長できないだろう。アフリカと言っても夜は寒くなるし、風も吹くし雨も降るのだ。全身の体毛なしに体温を維持するのは難しいだろう。なのでこう考えるしかない。10万年ほど前にアフリカで暮らしていたホモ・サピエンスのある子供が遺伝子異常で体毛のない姿で生まれてきた。しかし、母親はなんとかして生き延びさせようとした。すでに石器を使っていたので、他の動物の皮を剥いで包んで体温が逃げないようにした。さらに木や草を上手く細工して簡単な小屋を作って雨風を防いだのでないか。そうとしか考えられないだろう。

我々ホモ・サピエンスはか弱い動物である。ライオンのような牙や爪はないし、ゾウやカバのような巨大さで圧倒することも出来ない。馬やガゼルのように猛スピードで走ることも出来ないし、鳥のように空を飛ぶこともできない。しかし、一点だけ、我々人類が他の動物を圧倒している強みがある。本当にただこれだけという長所だ。それは、炎天下で長時間、運動を続けることが出来る、というただそれだけだ。本当にこれだけは他の動物の追随を許さないのだ。真夏に行われるオリンピックのマラソンなどを見ればわかるだろう、本当にあんなことはライオンや馬やガゼルには不可能なのだ。それはもちろんホモ・サピエンスが裸なので汗をかいて熱を逃し、体温が上がりすぎないようにすることが出来るからである。そしてその身体だと、炎天下での追いかけ猟ができるのだ。

アフリカの大地で未だに原始的な暮らしをしている部族にサン族がいる。映画のブッシュマンで有名な人たちだ。21世紀の現在においても農耕をしていない彼らの猟とは、日中の炎天下、ガゼルなどの草食獣を延々と追いかけ回して狩る、という変わったものなのだ。もちろん一瞬の速さではとてもかなわないのだが、サン族のハンターは簡単な槍を持っただけの格好で、そんな草食獣をどこまでも延々と走って追いかけていくのである。すると毛皮で全身を覆った草食獣は熱が身体に溜まって動けなくなってしまうので、いとも簡単に槍で仕留めることが出来る。こんな猟が出来るのも、我々ホモ・サピエンスが裸だからだ。これは10万年前も同じだったのだろう。たまたま裸で生まれてしまった子供は大きくなり、他の誰も出来ない追いかけ猟をはじめた。彼がそうやって次々と獲物を仕留めるので、まわりの女性たちは彼と結婚し、子供を持ちたいと思うようになるだろう。こうして、我々ホモ・サピエンスは体毛のない身体を獲得したのではないか。私も実はかなりの汗っかきで、夏には少し身体を動かしただけで汗まみれになるのだが、一番最初に汗をかき始めるのは胸なのである。いつも胸から汗が滲み出し、そこがもっとも汗を吹き出す箇所でもあるのだ。走っていれば風があたって汗を蒸発させ、身体を冷やしてくれるのはそこしかない。これも数万年前の先祖が追いかけ猟をしていた名残なのかもしれない。

以前、何かの本でそんなビッグフットなどのオカルトを否定する人の主張を読んだ覚えがある。確かこのようなことを言っていた。「世界各地に進出した人類が同じような先祖還りをおこして毛むくじゃらの身体を獲得することなど、確率的にも有り得ない」と。おそらくこの人は、200万年前のトゥルカナボーイから、いやもっと以前の300万年前のアファール猿人のルーシーの頃から、人類は裸の身体だったはずだ、と思っているのだろう。しかし私の考えはそれとまったく逆で、この人類の裸化とは我々ホモ・サピエンスだけに限り、つい最近に、それもたまたま起きたことなのではないか、ということなのだ。それまでは人類も体毛に包まれた野生動物として暮らしていたので、200万年前や50万年前の地層から文明の痕跡が見つかることはないし、10万年より以前にホモ・サピエンスから分岐した原人ホモ・エレクトスなどは当然、全身毛むくじゃらだった。いや、そうでなければおかしいくらいだ。だから、北京原人の一部がアラスカ経由で生息地を伸ばし、アメリカに進出していても不思議ではない。なんといっても、彼らは全身を体毛で覆った野生動物なのだ。

現在、マラソンなどの陸上競技の長距離種目はアフリカ勢が圧倒している。特にケニアやエチオピアと言ったサハラ以南のアフリカの選手の独壇場と言ってもいいくらいに席巻している。これも理由が色々と取り沙汰されている。曰く、ハングリー精神があるからだろう、曰く、標高の高い高地で暮らしているので心肺機能が発達しているのだろう、などなど。それらは決して間違いではないのだろうが、他にも有力な理由がある。それは「ケニアの人の足は小さいから」だという。足のサイズが小さい、というより膝から下の下肢の体積そのものが少ない、とも言えるのだ。普通、靴のサイズは足裏の踵から爪先までの長さを目安にしているが、それだと基準として色々と不備がある。現に私の場合だと、靴選びにいつも苦労している。それは甲高幅広という足の形のせいで、サラリーマンが履くような革靴はまったく履けないのだ。というか、私の靴のサイズは26センチなのだが、そのサイズの革靴に私の足はまったく入らない。まったく、である。無理やり履こうとすると28センチや29センチの靴を選んで、ぶかぶかと履くしかない。甲のあたりが盛り上がっているせいなのだが、なので私はスニーカータイプのベロのついた紐靴しか履けない。同じ理由で、スキーブーツ選びにも本当に苦労したのだ。それはそうと、私がこのケニア人の足が小さい、という話を最初に聞いたのは、20年近く前にたまたま見たNHKで放送していたドキュメンタリー番組だった。制作したのは海外のテレビ局(おそらくBBC)だったと思うが、その中で実際にケニア人の足の体積を測っていた。現代のテレビのマラソン中継では「ケニア人の足は小さいですね」とは聞かないのでご存知の方は少ないかもしれないが、ネットをググってみた所、いくつか取り上げているサイトもありまったくの荒唐無稽な話でもないようだ。

足が小さいとマラソンに有利なのだろうか? それは当たり前だろう。短距離ならともかく、長距離ではずっと足で地面を蹴り、前に振り出し、全身の体重を受け止めて、前に進んでいく。それも二時間を超える長丁場だ。足が小さければ小さいほど疲労度は少なくなるだろう。一人のマラソン選手に長距離走の専用シューズで走った時のタイムと、重たくて頑丈な登山靴で走った時のタイムを比べれば、はっきりする。いや、比べるまでもなくわかる。マラソンランナーにとって足は小さくて軽いほうがいいに決まっている。となると、ケニアの人の足が小さい原因は、炎天下での追いかけ猟をずっとしていたから、かもしれない。

現在のケニアのマサイ族の人たちは農耕牧畜民である。炎天下で草食動物を追いかけたりしていない。しかしそれも彼らが農耕をはじめる前までの話だろう。数千年前までは、狩猟採集の生活をしていたはずだ。いや、10万年前からの追いかけ猟を続けていたのだろう。我々ホモ・サピエンスがアフリカの地を後にし、この地球全体に生活圏を広げだしたのは7万年前くらいの昔からと言われている。ホモ・サピエンスはすでにユーラシア大陸で暮らしていた原人ホモ・エレクトスやネアンデルタール人を追い払いつつ、勢力を広げてきた。それは他の人類と出会っても、彼らが全身毛むくじゃらだったので「大きな猿だなあ」としか思わずに駆逐してきたのだろう。そして、アフリカ以外の地では、追いかけ猟は上手くいかなかった。寒冷地で草食獣に追いかけっこを挑んでも、勝てるわけはない。そのため、狩りの道具を発達させたり、集団で追い込んだりする方へシフトした。なのでサハラ以南の黒人のように足が小さくなるようにはならなかった。逆につい最近まで追いかけ猟を続けていたケニアの人の足はさらに小さくなった。そのほうが獲物をたくさん取れるし、そうした狩りが上手なら女の子にもモテるに決まっている。ケニア人の足が小さくなるよう、自然淘汰が働いたのだろう。

ビッグフットについて書かれた本では「見つかっている足跡のサイズは40センチ近くある。これは人間に置き換えれば3メートルほどの身長があってもおかしくない」なんてある。しかし、それはホモ・サピエンスを基準にしているからだ。我々ホモ・サピエンスが異常に足が小さいリトルフットなのだ、と考えれば、40センチの足も普通なのだろう。パターソンフィルムのビッグフットも、推定される身長は180センチから2メートルぐらいと、大きいことは大きいものの3メートルを超えるような荒唐無稽な大きさではないようなのだ。我々人類はチンパンジーと分岐してからこっち、直立二足歩行というおかしな移動様式を獲得した。この場合、足は大きければ大きいほどいいに決まっている。バランスは安定するし、斜面を登ったり降りたり、泥濘んだ道や砂漠のような砂地でも、爪先から踵までの長さは長いほどいい。

二足歩行をするロボット、ホンダのアシモやボストン・ダイナミクス社のロボットが歩いている動画を見ると、共通した歩き方なのに気づくだろう。脚を完全に伸ばすことはなく、常に膝を曲げた状態でそろりそろりと前に進んでいるのだ。これの原因は、足の裏が真っ平だからだろう。膝を真っ直ぐに伸ばすと、前後のバランスを取るのが難しくなり、足首と膝に角度をつけていないと立っていられないのだ。我々ホモ・サピエンスの移動様式は直立二足歩行だが、左右二点だけでバランスを取っているわけではない。つまり一本歯の下駄を履いているわけではない。親指の母指球のあたりと踵の二点で前後のバランスを取っているので、四点で身体を支えている。おかげで膝を伸ばして真っ直ぐ立つのも簡単だし、しゃきしゃきと歩いていける。さらには足の裏にはアーチ構造があって上からのしかかる全身の重さを受け止めている。ロボットの技術者はそんなことにとっくに気づいていて、おそらくそう遠くない未来に足裏にアーチ構造をもったロボットが現れ、ますます我々の身近なものになるのだろう。そういえば、インドネシアのフローレス島で見つかった小型の原人であるフローレス原人も巨大な足をもっていたという。身長は1メートル位の小型人類なのだが、もし30センチほどの大きな足で、そこに強い筋肉がついていれば、静止した状態から10メートルものジャンプをした可能性もある。これなら単純な石器と槍で、コモドドラゴンなどの大型獣を狩っていたのかもしれない。もちろんこれは私の勝手な妄想なのだが。

我々ホモ・サピエンスはチンパンジーと600万年前に分岐した、というのをずいぶん昔に聞いた時から私の中には「なら、なぜもっと早く文明を築かなかったのだろうか?」という疑問があった。100万年前や50万年前に繁栄した超古代文明が存在しなかったのは何故なのだろう? という謎を探求してきた。その答えとはつまり、我々はつい最近まで野生動物として暮らしていたから、ということになる。今のところ、それしか思いつかない。もちろんこんなものは素人の妄想なのだが、現時点では自分自身でも一番納得しているし、他に有力な仮説は思いつかない。そして、そうなると逆からの考え方である、我々ホモ・サピエンス以外の人類である北京原人やネアンデルタール人がなぜ生き残っていないのか、そして世界各国で報告されている怪しげな毛むくじゃらの獣人とはなんなのか、という疑問にも迫ってくるのである。おそらくその答えの本質とは、我々ホモ・サピエンスが極めて異常で、常識はずれの存在である、ということを認めなくてはならない、ということなのだろう。私は今回のエッセイに出鱈目なデータなどを提出していないが、発想の飛躍が多く含まれているのは自覚している。国立の博物館の展示にもケチをつけたりしていて、ここまで読んでくれたあなたに都市伝説、与太話、陰謀論の類に過ぎないのでは、という感想を持たれたのでは、という懸念もある。まあ、それは仕方がない。なので、最後はやはりこの台詞で締めるしかないのだろう。

信じるか信じないかは、あなた次第です、と。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?