子ども会の消滅が招く未来 - #ベッドタウンが生き残るためにいま考えるべきこと

このシリーズでは、これからの日本がどんなリスクを抱えているか、ベッドタウンがどうやってサバイブしていけば良いのかを考えています。

前回の記事では、地域コミュニティについて、とくに自治会について考えました。

今回の記事では、子ども会の現状と課題について考えてみます。

子ども会とは

まず、子ども会とは何かを確認します。

子ども会の歴史

子ども会は江戸時代に源流を持ち、戦後に今の形になったようです。

子ども会の源流は、その呼び方にとらわれることなく遡れば、徳川時代における会津藩士の師弟の「遊びの什」や薩摩の郷中教育、または庶民を対象とした寺子屋にまで至ることができる。しかし、今日の子ども会の多くは、昭和20年の終戦を境にした価値観の変動、物質的窮乏の中で生まれたといってよいだろう。

設立のあらまし - 公益社団法人 全国子ども会連合会

子ども会とは、仲間と活動を共有することによって、その子およびその子が参加している集団の、より望ましい成長を意図したコミュニティ活動です。 地域を基盤とし、仲間集団のもつ形成力と、活動(経験)を通しての成長を統合し、よりたくましい子ども、子ども集団を実現しようとする活動です。 家庭・学校では、与えることが困難な、しかし、子どもの発達にとって不可欠な経験を与えることを目的としており、家庭・学校はもとより、 地域の諸機関・諸集団と強い連携を保ちながら、活動を進めていくことが大切です。

子ども会用語集 - 公益社団法人 全国子ども会連合会

子ども会の活動内容

夏祭りやクリスマスなど季節ごとの祭り

廃品回収や地域清掃などボランティア活動

運動会やラジオ体操

などです。子ども会ごとに、さまざまな活動を行われてきました。

個人的には夏休みのラジオ体操を懐かしく思いだします。

子ども会の現状

子ども会は減少しています。

全国子ども会連合会の報告が会員数の大幅な減少が指摘しています。

会員数ですがコロナ禍以前は毎年平均15 万人減で推移していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響も併せ、前年の45万人減に続き令和3年度も20万人の大幅な減少となりました。

公益社団法人 全国子ども会連合会 令和3年度 事業報告書

私が暮らす埼玉県鶴ヶ島市も、20年前には100ほどあった子ども会が現在は一桁だそうです。

子ども会が減少した要因

子ども会はなぜ減少しているのでしょうか。

子ども会減少の最大の要因は、子どもの数の減少です。

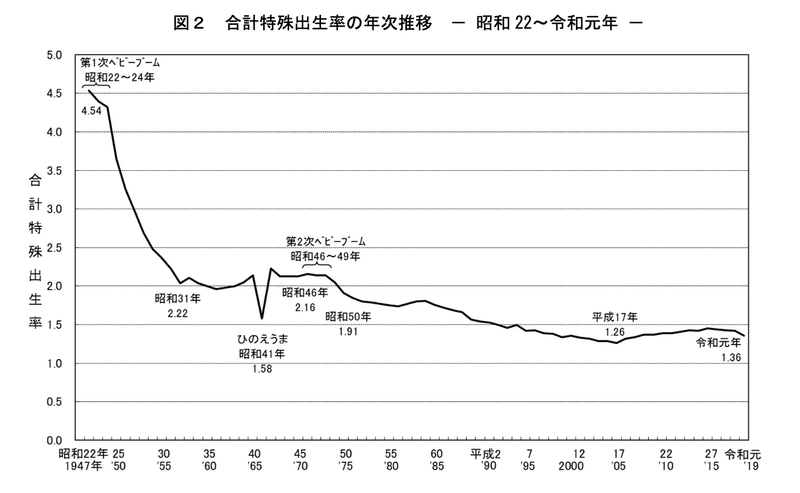

先に見たように、現在の子ども会の形ができたのは戦後まもなくです。その当時に生まれた子ども、つまり第1次ベビーブーム世代(昭和22〜24年生まれ)は1年間に270万人も生まれました。その子どもの世代、第2次ベビーブーム世代(昭和46年〜49年生まれ)は1年間に210万人ほど生まれました。政府の失策もあり、第3次のベビーブームは起きませんでした。

昨年2022年の出生数は80万人を大きく下回るようです。現在はピーク時の3割以下しか子どもが産まれていないのです。

岸田首相は「異次元の少子化対策」打ち出しました。具体的な内容はまだ見えませんが、政治の明確なメッセージは良い影響が期待できます。「異次元の少子化対策」によって、子どもを望む人が安心して生み育てられる社会になってほしいです。

うまくいけば、出生"率"は多少上昇するかもしれません。しかし出生"数"の上昇は期待出来ません。なぜなら、親の数が少ないからです。

出生率(合計特殊出生率)、これは女性が生涯に産む子どもの数の平均です。1947年(昭和22年)の出生率はなんと4.54、今の感覚からするとびっくりするくらいの出生率です。しかし、その10年後の1957年(昭和32年)には2.04に落ち込んでいます。人口を維持できる出生率は2.07なので、1957年にはすでに人口減少は予測できていたのです。

1989年(平成元年)の出生率は1.57で、おととし2021年(令和3年)は1.30です。この数十年、出生率はたしかに低下しているのですが、急激な低下というわけではないのです。出産できる人の絶対数が減少しているのが、子どもが少なくなった一番の要因です。

2022年4月1日時点の子ども(15歳未満)の数は1465万人(前年比 25万人減)で、日本人口全体の11.7%です。

これほどまでに子どもの数が減少してしまえば、子ども会の存続が危ぶまれるのも仕方ありません。

また、自治会と同様にコロナ禍の影響が子ども会の活動に大きな陰を落としました。

加えて、少なくない子ども会が半強制加入を行っていることへの忌避感もあるでしょう。任意参加活動のはずが、実際には不参加の選択をとれない「空気」が負担になります。これは、自治会やPTAと同じ問題です。

今後ますます子どもの数が減少するのですから、子ども会の継続が困難になる地域は増加するでしょう。

子ども会の減少で起きること

では、子ども会が減少すると何が起こるのでしょう。

まず、子どもへの影響です。

コミュニケーション能力の低下が心配です。

なぜなら子ども会のメリットである、学年の違う子ども同士の交流が途絶え、子ども同士のつながりが同学年に限定されるからです。子どもの世界がせまくなり、子ども同士でのトラブル解決能力が低下するでしょう。

次に、子どもと地域の関わりが薄くなります。

子ども会を通じてボランティアなど地域活動をした体験が思い出となり、いずれ郷土愛につながります。それがなくなってしまえば、進学や就職で地域を離れたが最後、地元には帰ってこなくなるかもしれません。

地域の大人への影響も少なくないです。

子ども会を通じて関わっていた我が子以外の子どもとの交流が途絶えれば、地域で子どもを育てるという意識が希薄になります。そうなれば、近所で子どもが困っていても見てみぬフリをするかもしれません。

子ども会の衰退は、他の地域コミュニティの衰退へ直結します。

子ども会は地域活動への入り口です。これは子どもに限った話ではありません。我が子の子ども会活動への参加を通して、親が地域活動に参加します。それをきっかけに親はPTAや自治会へも参加する機会を得ます。

子ども会がなくなれば、若い世代が地域活動に参加するきっかけを失うのです。

ベッドタウンの場合は、他の地域から越してきた人が多いです。若い世代の地域コミュニティへの参加意識が低く、子ども会というきっかけを失えば、ますます地域活動に参加しなくなるでしょう。

子ども会に変わるコミュニティーの必要性

従来の子ども会をかつてのように盛り上げるのは、率直に言って不可能だと思います。現在存続している子ども会も、あとどれくらい継続できるでしょうか。無理に継続させようとすれば、誰かが過重な負担を負うはめにもなりかねません。

では、どうしたら良いのでしょうか。

さまざまな地域で模索が始まっています。

ポイントは、地域横断的でプロジェクト単位のつながりです。

これまでのやり方を一度忘れて先進事例に学び、子どもの声に耳を傾け、親の声に耳を傾け、新しい発想で新しい時代のコミュニティをゼロからつくる前向きな姿勢が重要です。

市政や議会も発想を転換させなければいけません。高齢男性中心の集団では、激変の時代に対応できないでしょう。

まとめ

次回は地域の政治を考えてみます。

春には地方議会議員を選ぶ統一地方選挙が予定されています。

コロナ禍を経験後の初めての統一地方選挙です。また、団塊世代が健康寿命を終えるタイミングでの選挙です。地方議員の任期は4年、ここで選択を間違えれば取り返しがつきません。私たちは今、時代の分岐点に立っているという危機感が必要でしょう。

地域や立場、属性や党派性をこえて、知恵を結集する必要があります。

ぜひ、ご意見・ご感想をお聞かせください。

noteをフォローしていただければ、記事の更新の通知が届きます。

Twitterでは、地域がサバイブしていくために参考になるニュース記事の紹介や私の考えなどをつぶやいています。こちらもフォローしていただけると嬉しいです。

https://twitter.com/TsuruVoiceNet

鶴ヶ島たろう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?