【有料記事】 僕たちを「次の時代」に導いた平成の邦画30本

令和時代が幕を開けて、早くも4ヶ月が経とうとしている。

ゆっくりと、しかし確実に、僕たちが生きてきた「平成」が、過ぎ去った歴史の一部になろうとしている今だからこそ、その約30年間を改めて総括しておきたい。《音楽》を切り口とした前回の企画に続き、今回は《映画》を通して「平成」という時代を振り返っていく。

「映画は時代を映す鏡である」という言葉があるが、これは、ある意味で正しく、そしてある意味で間違いである。なぜなら、もし、あらゆる映画の役割が、その時代の記録に限られていたら、日本の映画史はなんの面白みもない拡大再生産の繰り返しになっていたはずだからだ。

この30年間、日本の映画史は決して廃れることなく、未来へ向けて更新され続けてきた。それは言うまでもなく、「平成」の時代の担い手たちが、恐れることなく新たな革新に挑み続けてきたからである。

時には、「あらゆる映画は、既に撮り尽くされてしまった」と諦めそうになることもあるかもしれない。それでも、映画の歴史はまだ終わっていない。ここから、また何度でも、新しいチャプターが始まるのだ。

監督、脚本家、プロデューサー、俳優、彼ら・彼女らを支えるスタッフたち。僕は、未開の領域へ果敢に挑み続けてきた全てのクリエイターたちに、最大限の敬意を払う。

そして、「平成」の日本映画史を後年に伝え残していくために、ここに一つのランキングを編み上げた。

僕たちを「次の時代」に導いた平成の邦画30本。

単なる名作ではない。古い時代の価値観を覆した作品。未知の映像表現へ挑戦した作品。そして、先鋭的なメッセージを発信することで、苦難と逆境ばかりの「平成」時代を生きる人々を奮い立たせてきた作品。つまり今回は、僕たちを「次の時代」に導いてきた革新的な30本を選出している。

先に結論を書いてしまえば、いつか振り返った時、日本映画史における「平成」は、輝かしい時代であったと、自信を持って断言できる。

同じ時代を生きてきた全ての人たちに、ぜひ、最後まで読んで頂けたら嬉しい。

【30位】

『溺れるナイフ』(2016)/監督:山戸結希

一生ぶん、恋をした。

平成元年生まれの女性監督、山戸結希。日本映画界は、すぐにその新時代の才能を発見した。彼女は、当時たった26歳にして、初の長編メジャー作品『溺れるナイフ』の監督を担う。

破裂しそうな恋心と、疾走する青い衝動。そして、流れゆく時間や手に余る不条理に対して、決して抗えはしない無力感。あまりにも生々しく、フラジャイルで、だからこそ輝かしい青春のドキュメントを刻み付けた今作のヒットによって、彼女は、あらゆる世代の全ての「少女たち」から、絶大なる支持と評価を受けた。

少女漫画とのメディアミックスを通して、幾度となく更新を繰り返してきた「ガールミーツボーイ」というジャンルは、今作によって一つの到達点を迎えたと言える。

【29位】

『夜は短し歩けよ乙女』(2017)/監督:湯浅政明

「先輩」と「黒髪の乙女」の奇妙な恋

今作の監督を務めたのは、細田守、新海誠と共に、日本のアニメーション界を牽引する湯浅政明。卓越したビジュアルセンスを誇る、まさに「異才」だ。

『MIND GAME マインド・ゲーム』(2004)や『夜明け告げるルーのうた』(2017)が証明してみせたように、湯浅監督の画には、無条件で観る者を惹きつけ、脳内をハックしてしまう壮絶な力が宿っている。

そして、『夜は短し歩けよ乙女』(2017)は、その真骨頂だ。

マッドでありながらファンシーなキャラクター造形、サイケデリックでありながらも懐かしさを感じさせる情景描写、明らかに異質だからこそ、一周回ってコミカルなアクションシーン。この作品の「ポップ」な装いは、湯浅監督の圧倒的な技量と確かな批評性に起因している。

彼の次の企みに、期待が止まらない。

【28位】

『モテキ』(2011)/監督:大根仁

恋が、攻めてきたッ!

平成時代において、日本映画製作における一つの勝ちパターンとなった「テレビドラマの映画化」。その功罪については、それぞれの世代/立場から様々な意見があるかもしれないが、多くの人にとって、映画(そして映画館)をグッと身近な存在にしてくれた功績は、やはり、あまりにも大きいと思う。

大根仁監督は、深夜テレビドラマの視聴者を一切裏切ることなく、かつ、スクリーンという華やかで広大なステージをフル活用しながら、最終回の続きの物語を見事に描き切った。

数多のサブカルチャーの引用によって、時代を演出するという表現手法。それは、一歩でも踏み間違えばチープな印象を与えかねないが、一つひとつの音楽/映画/漫画が、キャラクターの業や、ストーリーのコアとリンクしていれば話は別だ。その確信があったからこそ、大根監督は、これほどまでに大胆にアクセルを踏んだのだろう。今から観直しても、あまりにも痛快な一本だ。

【27位】

『凶悪』(2013)/監督:白石和彌

それは、ある死刑囚の告白から始まった。

生温ったい日本映画界へ向けて。白石和彌監督による「挑発」は、今作から本格的に加速していった。

僕たちが生きる日常、その地続きに確かに存在する、凡庸で救いようのない悪。ふとしたタイミングで放たれる暴力。そう、狂気の地雷は、あなたの足元の一歩先に埋め込まれているかもしれないのだ。

暗黙のうちに表現規制が進められてきた平成時代においても、過度で過激で過剰なバイオレンスムービーは、強く求められていた。その潜在的な欲望を見事に証明してみせた白石監督は、『日本で一番悪い奴ら』(2016)、『孤狼の血』(2018)といった作品の製作を通して、その確信をより深めていく。

そして気付けば、2010年代の日本映画界の空気は、不可逆的に変わってしまった。新しい時代を迎えた今、白石監督の「挑発」に対して、日本映画界、そして僕たち観客は、どう応えていくべきなのだろうか。

【26位】

『リンダ リンダ リンダ』(2005)/監督:山下敦弘

高校生活 最後の文化祭ーー。

ただ、何かを刻みつけたかった。

女子高生4人がバンドを組み、文化祭のステージでザ・ブルーハーツの名曲を演奏する。このストーリーラインを読めば、キラキラと輝く王道の青春ストーリーを想像するかもしれない。しかし、彼女たちの学園生活は、どうしようもなく情けなくて、味気なくて、しょうもない。とにかくうだつの上がらない毎日だ。

山下敦弘監督は、そんな等身大の青春を、優しい眼差しで肯定した。ダメダメな日常の中に、キラキラとした感情が秘められていることを示した今作は、数え切れないほど多くの観客の人生を彩り、照らし出したはずだ。そう、リアリズムの中にこそ、フィクションの可能性が宿るのだ。

また、オフビートという雰囲気(もしくは、気分)を、低予算の言い訳などではなく、確固たる信念を持って表現手法に落とし込んだのは、彼の偉大な功績の一つだと思う。そして、その表現は、『もらとりあむタマ子』(2013)において一つの到達点を迎える。

どれだけ時代が変わっていったとしても、山下監督の作品は、いつまでも僕たちの心を温かく包み込んでくれるはずだ。

【25位】

『青い春』(2002)/監督:豊田利晃

九條、俺も連れていってくれよ、なっ

時代の閉塞感を打ち破る。

豊田利晃監督は、きっと今作にそんな想いを託していたはずだ。

不安と鬱屈を抱える不良高校生たちが、エモーショナルな疾走感をもってして、突破口を希求する群像劇は、ミッション・ガン・エレファントのロックとシンクロを果たすことで、その加速度を増した。また、ドキュメンタリー的な画作りをベースとしているからこそ、「真っ黒に塗りつぶされた校舎」といった、ファンタジックな演出が鋭く冴えわたる。

そしてついに至った、あてもなく繰り返される日常からの解放。

一つの時代を「終わらせた」という意味で、今作が後世に与えた影響はあまりにも大きい。これほどまでに鮮烈に突き抜けた青春映画が、「次の時代」にも生まれることを願う。

【24位】

『スワロウテイル』(1996)/監督:岩井俊二

むかしむかし、

"円"が世界で一番強かった頃、

その街を移民たちは"円都"と呼んだ。

日本を含むアジア全体の動乱と、そこに生きる僕たちのリアルな感情を、一つの「街」の中で描き切る。こんな破天荒な企画が、いったいどのようにして成立したのか。そして、なぜ岩井俊二監督は、異国のカルチャーが入り乱れる「円都」の描写を成し遂げることができたのだろうか。公開から20年以上経った今から振り返っても、不思議で仕方がない。

あえて一つのキーとなる要素を挙げれば、小林武史がプロデュースを務めた音楽の力だ。岩井監督は、音楽が、時にどんな台詞よりも雄弁に物語を語り得ること、つまり、総合芸術としての映画の可能性を誰よりも強く信じ抜いているのだろう。この作品から派生したバンド・YEN TOWN BANDが、現実の世界においてもスマッシュヒットを飛ばしたことも象徴的だ。

グリコが歌う"Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜"の輝きは、新しい時代を迎えた今もなお、決して色褪せてはいない。

【23位】

『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』(2001)/監督:原恵一

未来はオラが守るゾ!

昭和時代との決別。そのために、僕たち日本人がどうしても必要とした映画がこの作品だ。

「20世紀博」を満たす心地よいノスタルジー。悪の組織「イエスタデイワンスモア」は、懐かしい昭和の匂いで、平成を生きる僕たちの思考を止めようとする。

たしかに、今作で描かれる黄金の20世紀は、美しく、豊かな時代だったのかもしれない。しかし、過ぎ去ってしまった時代を、いつまでも振り返ってばかりいてはいけないのだ。「俺は家族と一緒に『未来』を生きる。」というヒロシの言葉に、ふと我に返った人は少なくないだろう。

そして、しんちゃんは、不確かでも輝かしい未来についてこう叫んだ。「オラ、大人になりたいから。大人になって、お姉さんみたいなキレイな人とお付き合いしたいから。」

今作の製作において、決定的な「成長」をタブーとするしんちゃん映画の臨界点にタッチしてしまった原恵一監督は、次作『嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦』をもってして、同シリーズの監督を引退。彼の未来への想いは、『河童のクゥと夏休み』(2007)、『はじまりのみち』(2013)、そして『バースデー・ワンダーランド』(2018)へと引き継がれていく。

【22位】

『ちはやふる -結び-』(2018)/監督:小泉徳宏

絶対に忘れないーー。

今、この瞬間が私たちの全て。

最後の戦い、ここに完結。

あらゆる青春映画は撮られ尽くしてしまった。長い映画史を振り返って、時には、そう諦めたくなることもあるかもしれない。

それでも、この映画の作り手たちは、「青春映画の王道をアップデートする」という果てしなきテーマへ挑戦した。その姿はまるで、映画作りを通して過ぎ去ってしまった青春を取り戻そうとしているかのようである。そして俳優たちは、自分たちのたった一度の青春を、この映画に全て懸けた。

その輝かしい日々はいつか終わる。だからこそ、全ての一瞬一瞬が切なく、尊い。そのかけがえのない季節の中で、蒼き魂は震え、汗と涙は、確かな意義をもって輝く。そして、悩み、迷い、足掻きながらも前進する少年少女たちの選択を、大人たちは力強く肯定する。ここまで真正面から青春の本質を追求した日本映画は、あまりにも稀有だろう。

最後に、これは理屈を超えたことではあるが、広瀬すずの演技が本当に素晴らしい。「次の時代」の日本映画界を牽引する彼女の青春をドキュメントとして残したという意味でも、このシリーズの価値は大きいと思う。

【21位】

『世界の中心で、愛をさけぶ』(2004)/監督:行定勲

あの頃、僕は世界が溢れるくらい 恋をした。

あの時の君の声 今でも僕は 聞くことができる。

僕は生き残ってしまった ロミオなんだ。

でも、たとえ今 この腕に君を感じなくても 僕は君を生きていく。

その後に続く「純愛映画」ムーブメントの、原点にして頂点。

この作品のメガヒットを受け、数々のフォロワー作品が生み出され、10代の客層を巻き込みながら新しい市場が生まれた。しかし、切ない恋愛の「その先」にも、僕たちの生活は続いていくという、諦念さえも含んだビターな人生観を描き切ったのは、今作だけであるように思う。

そして、行定勲監督の、作家性と大衆性を一つの作品に集約させるバランス感覚は本当に凄まじい。90年代、作家主義が著しく進んだ日本映画界は、ある種の膠着状態に陥っていたといえる。しかし彼は、観客に寄り添う柔軟な姿勢をもってして、日本映画界における表現の風通しを良いものに変えた。だからこそ、今作は必然として、あらゆる層の観客を惹き込んだ社会現象となり得たのだ。

日本特有の「切ない」という感情に、映像表現を通して輪郭を与えたことも、今作が成し得た偉業の一つだと思う。

【20位】

『何者』(2016)/監督:三浦大輔

まだ誰も観たことのない超観察エンタメ、ここに解禁ーー。

原作は、平成生まれの小説家・朝井リョウによる直木賞受賞のベストセラー。監督は、若くして演劇界で数々の賞を受賞してきた鬼才・三浦大輔。『ボーイズ・オン・ザ・ラン』(2010)、『愛の渦』(2014)で発揮してみせた、卓越した「人間観察力」は今作でも健在だ。そして主題歌は、音楽シーンの最先端を行く米津玄師、中田ヤスタカのコラボレーションによって生み出された"NANIMONO"である。

同時代を席巻するクリエイターたちの横の繋がりによって、2010年代のリアリティを表現してみせる。はっきり言って、こんなにも生々しく同時代性を感じさせる作品は他にない。今作には、僕たちが憂いてきたテン年代の空気が、残酷なまでに再現されている。映画の在り方が、一つの作品から現象へと変わりつつある時代の流れを、あまりにも痛快に体現してみせた一作だ。

その一方で、就職活動を通して自分が「何者」かを模索する5人の大学生の物語は、極めて普遍的な力を秘めている。そう、今作はただの「就活」の話ではない。その先に広がる「人生」の話だ。

ツイッターの140字で伝えた気になった感情と、面接の1分間で何も伝わらないアイデンティティ。まだ「何者」でもない自分に、葛藤し、悶絶し、絶望する登場人物たちを、あなたは、他人事だと笑えるだろうか。

これほどまでに容赦なく観客の心を抉るエンターテインメント作品、長い日本映画史を振り返っても極めて稀だろう。

【19位】

『SR サイタマノラッパー』(2008)/監督:入江悠

レペゼンサイタマ 北関東代表 アメリカまで、8000マイルーー。

日本語ラップというカルチャーが構造的に内包している矛盾を剥き出しにしながら、現実社会との絶望的なまでの距離を容赦なく浮き彫りにしてしまう。笑えないほどに気まずくて、それでいて、残酷なほどに滑稽。これほどまでに徹底して表現者のリアルを描く音楽映画、他にはないだろう。

しかし、今作のラストで放たれる真実のリリックに、胸ぐらを掴まれた人は少なくないはずだ。その迫真のラストシーンは、舐められきっていたインディーズ作品の反骨精神と、生温いメジャーシーンへの宣戦布告に他ならない。

そう、インディーズ映画界の超新星・入江悠監督の快進撃は、ここから幕を開けたのだ。そしてその後、『22年目の告白 ー私が殺人犯ですー』(2017)において、彼はその年の実写邦画の興行収入・観客動員数1位を獲得する。そのあまりにも鮮やかな下剋上に、日本映画界に激震が走ったことを、ここにしっかりと書き残しておきたい。

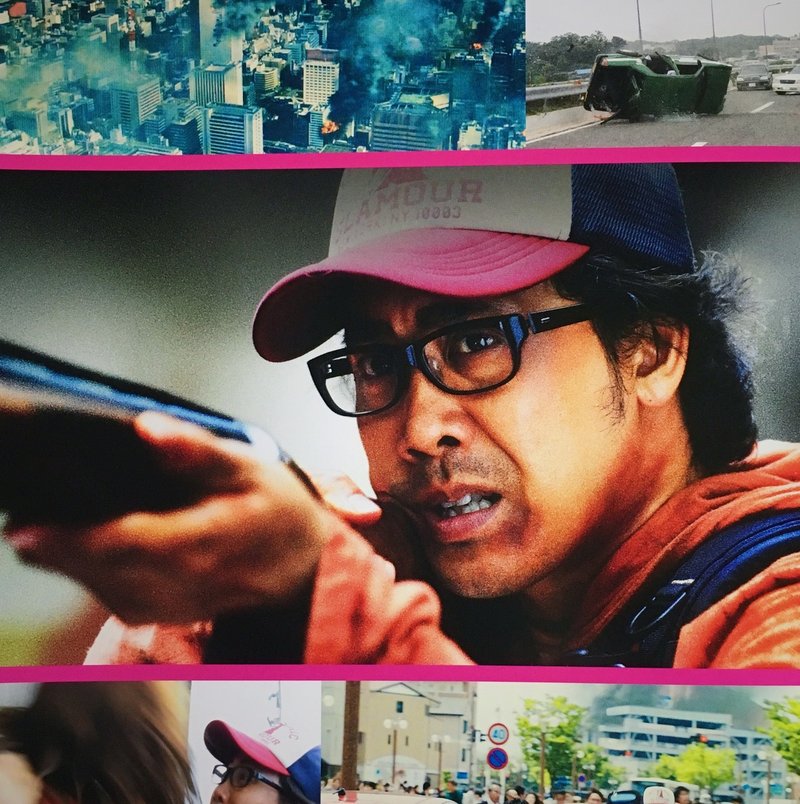

【18位】

『アイアムアヒーロー』(2016)/監督:佐藤信介

ようこそ。絶叫のZQNパニックへ。

まさか、日本映画界から、2010年代におけるゾンビ映画の金字塔が生まれるとは思っていなかった。グロ描写/ゴア描写、そのどれもが、想像の遥か上の次元まで、妥協なく追求されている。

今作は、ファンタジー/ホラー/SFの祭典・世界三大ファンタスティック映画祭を制覇、そして「SXSW 2016」においても観客賞に輝いた。まさに、世界に通用する恐怖である。

『GANTZ』シリーズ(2011)、『いぬやしき』(2018)、『キングダム』(2019)など、不可能とされてきた実写化プロジェクトの数々を成功に導いてきた佐藤信介監督は、今回も僕たちの期待に最大限に応え切ってくれた。

そして何より、このプロジェクトを、日本映画界の最大手・東宝が手掛けたことにも深い意義がある。その熾烈な内容ゆえに、テレビでの放映は難しいし、R15+指定を受けることで、自ずと興行収入は下がってしまう。それでも、観客に新しい映画体験を届ける使命を背負った東宝は、一切ひよることなく、前代未聞の恐怖を見事に描き切った。そう、これが、日本映画の底力なのだ。

【17位】

『ジュブナイル』(2000)/監督:山崎貴

夢は、死なない。

2000年の夏、新世紀に向けた全く新しいSFファンタジーが公開された。それが、山崎貴監督のメジャー進出作品『ジュブナイル』である。

実に300カットに及ぶVFXと、ノスタルジックな「あの夏」の映像。そして、両者のあまりにも見事な新結合と調和。言うまでもなく、そんな日本映画は、かつて存在しなかった。

当時36歳、VFXクリエイターだった山崎監督が立ち上げた企画を実現に導くために、制作会社ROBOT、そして、フジテレビジョン、小学館といった名だたる企業8社が集結。そう、彼の描いた夢に、日本映画界は未来を懸けたのだ。

《BOYS MEETS THE FUTURE》劇中で描かれたその未来は、2020年。山崎監督が夢見たその景色は、もう、目の前まで迫っている。

【16位】

『かぐや姫の物語』(2013)/監督:高畑勲

姫の犯した罪と罰。

『火垂るの墓』(1988)、『おもひでぽろぽろ』(1991)、『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994)、そして『かぐや姫の物語』。

この国に、高畑勲という稀代のクリエイターがいたことを、僕は微力ながら「次の時代」へと伝えていきたい。

これほどまでに繊細で、同じだけ豪快で、果てしなくエモーショナルなアニメーション作品が、この先、創られることがあるのだろうか。

日本映画界の宝として、この作品が、いつまでも愛され続けていくことを願う。

【15位】

『愛のむきだし』(2009)/監督:園子温

237分の衝撃ーー。

実話をベースに描く、無敵の"純愛"エンタテインメント

園子温監督の映画的「暴動」を、もはや誰も止めることはできない。

無謀な企みに挑むキャラクター。無軌道に加速していくストーリー。そして、コンプライアンス時代に突き刺すアナーキーなメッセージ。

そのどれもが日本映画界の規格を大きく逸脱したものだが、そこには同時に、揺るぎない一つの真実が宿っている。日常を塗り潰すような未知のエクスタシーに達するためには、そうだ、映画は、ここまでぶっ飛んでいなければならないのだ。

納得も理解も許容もできないけれど、恐ろしいくらいに腑に落ちる。このエクストリームな映画体験の中毒性は、もはや危険だ。園監督には「次の時代」も、日本映画界の非道を貫き続けて欲しい。

【14位】

『十三人の刺客』(2010)/監督:三池崇史

命を、燃やせ

衝動、暴力、破壊、破滅。三池崇史監督の初期フィルモグラフィーを振り返ると、嫌でもそんな言葉が脳内をよぎってくる。

彼は、日本映画界の黄金期を支えた「プログラムピクチャー」というシステムを果敢に継承する監督の一人だ。請負的な仕事を数多く担ってきた三池監督は、だがしかし、たとえ、原作、キャスト、スタッフまでもプロデューサーに指定された条件の下であろうとも、それぞれの作品に鮮烈な「三池印」を打ち込み続けてきた。近年では、『テラフォーマーズ』(2016)、『ジョジョの奇妙な冒険』(2017)といった無謀とも思える漫画の実写化企画を、一手にして引き受けていることも記憶に新しい。

そんな彼が、妥協も忖度も迎合もすることなく、つまり、内に秘める野性を最大限に爆発させることができたのが、この熱き衝動に満ちた『十三人の刺客』のリメイクだ。

決定的なのは、俳優が魅せる演技の凄みである。あらゆる台詞、表情、殺陣が、限界突破寸前のエナジーを放っている。特に、熾烈な死闘を描いた「ラスト50分」のクライマックスシーンは圧巻だ。魂を削り、命を賭して、未来を切り開こうとする侍たちの生き様が、アクセル全開にして絶好調な三池組だからこそ生まれた混沌のグルーヴを受けて、更に加速していく。

あの50分間は、まさに、平成の日本映画史における奇跡の一つであった。

【13位】

『バトルロワイアル』(2000)/監督:深作欣二

「今日はみんなに、ちょっと殺し合いをしてもらいます」

たとえ、どれだけこの社会が絶望に満ちていたとしても、僕たちは命ある限り生きていかなければならない。命の「義務教育」に脈打つ青い鼓動が、鮮烈なビートを打ち続ける極限の114分。今作が世の中に与えた衝撃は、あまりにも大き過ぎるものであった。

しかし今から振り返ってみれば、今作は、むやみやたらにバイオレンス描写がおぞましいわけではない。むしろ心に刺さるのは、大人と子供の不和/不信、支配と被支配の構造、心なき物として友人と相対しなければ平静を保てない己の弱さだ。

深作欣二監督が今作で成し遂げたのは、暴力という行為/事象、その本質についての真摯な問題提起である。そう、その鋭さと深さこそが、今作が「問題作」として後年にまで語り継がれている理由だ。

この映画が公開されてからもうすぐ20年が経とうとしている。悲しむべきか、今作が放つメッセージは、現代社会においても色褪せてはない。僕たちは、「次の時代」も、この映画が提示した問いに向き合い続けていかなければならない。

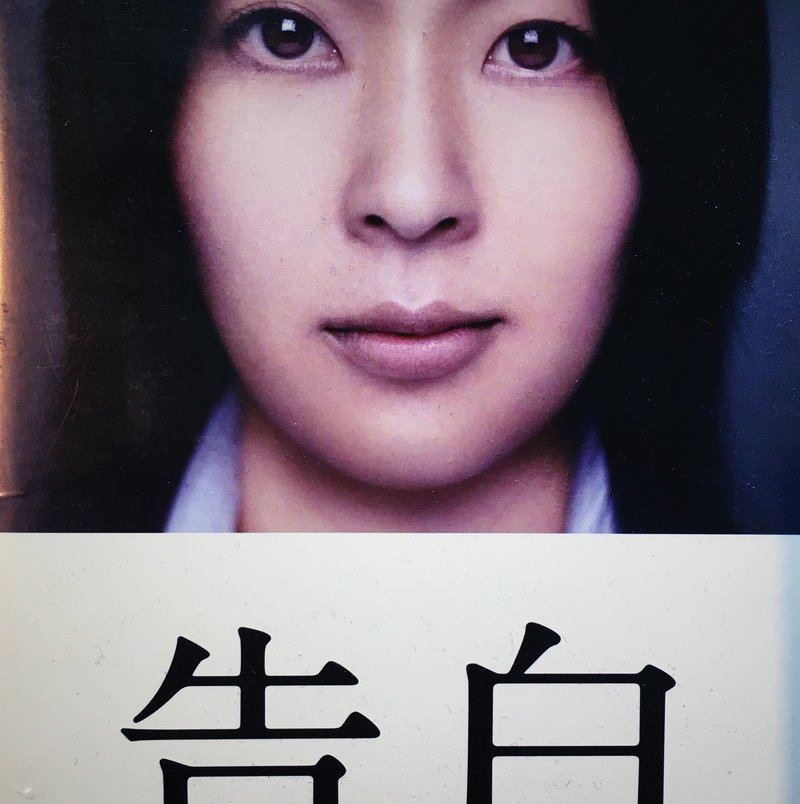

【12位】

『告白』(2010)/監督:中島哲也

娘を殺された女教師の、命の授業がはじまる

CM界の巨匠による、日本映画界への殴り込み。

果てしなくポップな映画文体が、痛快なリズムに合わせて加速していく。中島哲也監督が『下妻物語』(2004)で見せた、その全く新しい表現スタイルは、まさに日本映画界への宣戦布告であった。その後、『嫌われ松子の一生』(2006)、『パコと魔法の絵本』(2008)と、新しい作品を発表するごとに、映画界に大きなハレーションを巻き起こし続けてきた。

そして、ついに彼のポップな狂気が覚醒したのが、『告白』である。

J-POPとの共犯関係によって、観客の視覚と聴覚、そして思考回路をジャックする鮮烈な映像演出の数々。今作は、黒い爽快感とも呼ぶべき、未知の映画体験を僕たちに届けてくれた。

公開から来年で10年が経つが、この作品に宿る洗練されたエネルギーは、現在においても一切衰えてはいない。

【11位】

『未来のミライ』(2018)/監督:細田守

ボクは未来に出会った。

細田守監督は、『おおかみこどもの雨と雪』(2012)の制作にあたり、自らの創作活動の拠点として、アニメーション制作スタジオ「スタジオ地図」を立ち上げた。

彼が自身のスタジオに「地図」と名付けたのは、表現の可能性が無限に広がるフロンティアへ飛び出していく覚悟の表れであるという。誰も踏み入れたことのない大陸を見つけ、真っ白な大地に新しい地図を描く。「スタジオ地図」が届けてくれる作品はどれも、そんな気概に溢れた未知の冒険活劇だ。『時をかける少女』(2006)、『サマーウォーズ』(2009)もそう。『おおかみこどもの雨と雪』も『バケモノの子』(2015)も、まさにそうした作品であった。

いつしか、3年に一度やってくるようになった「細田守の夏」。そして、平成最後の夏に届けられたのが、『未来のミライ』だ。

主人公のくんちゃんは、4歳にして自らのアイデンティティをシビアに問われることになる。しかし、自分の輪郭を確かめながら、次の居場所を探さなければならないのは、決してくんちゃんだけではない。小学生になっても、中学生、高校生、大学生になっても、社会人になっても、そしていつか、誰かのパートナーとなり、誰かの親となっても、自らのアイデンティティを見つける旅は、決して終わることはない。

そう、全ては「過程」なのだ。

母が母になる前、父が父になる前、兄が、妹が、それぞれの役割を自覚する前の、まだ何者でもない彼ら/彼女たちが懸命に歩む「過程」を、この映画はそっと見守り、優しく肯定してくれる。そして、その「過程」こそが「希望」であるということを、この映画は輝かしい確信をもって伝えてくれる。

過去も、今も、未来も、全ては壮大な物語の「過程」である、という絶対的な真理。それをたった98分の日常とファンタジーを通して描き切り、最後には、その物語が内包する無限の可能性を途方もないスケール感をもって伝えてくれる。とにかく、圧巻の映画体験であることは間違いない。

今作が、第91回アカデミー賞において、長編アニメーション映画賞にノミネートされたことは、日本映画界がいつまでも誇るべき事象の一つだ。

最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。 これからも引き続き、「音楽」と「映画」を「言葉」にして綴っていきます。共感してくださった方は、フォロー/サポートをして頂けたら嬉しいです。 もしサポートを頂けた場合は、新しく「言葉」を綴ることで、全力でご期待に応えていきます。