本の落ち穂をあの頃モテなかった自分へ【エッセイ】

人には、異性にモテたいと切実に願う時期が必ず訪れる。その時期を一括りにして、青春と名付けていいものかは議論の余地もあろうかと思うが、十代や二十代の頃に、モテたいという思いを抱いた経験のある人は多いはずだ。

十代の私はモテなかった。理由ははっきりしている。自分に自信がなかったからだ。私は本に逃げ込んだ。異性にモテる方法を本に求めたのである。そして得た結論は、異性にモテるには行動することが大事だということだった。自信は行動することで得られる。言い換えれば、行動することでしか自信を得る方法はないのだ。

二十代に入ったある年、私は当時流行していたスキーを始めることにした。ここに至るまでの過程はごっそりと省略するが、スキーを始めることが自信に繋がり、異性にモテるようにもなるとあの頃の私は信じたのである。

私は会社の慰安行事に参加した。一泊二日のスキーツアーである。関東近郊の営業各店、本社、工場などから参加者が集まり、東京から夜の高速バスに乗り、山形の蔵王を目指した。

道具だけは見栄えよく揃えたものの、私のスキーの腕前は初心者だった。高校時代にスキー教室という授業があり、板をハの字にして滑走するボーゲンだけは身に付けていたが、大ヒットした映画『私をスキーに連れてって』の三上博史のように、格好よく雪煙を上げてターンをしながら急斜面を下りてくるなど到底無理な話だった。蔵王のゲレンデを眺め渡した私は、モテようという目的を早々に捨て、男の仲間同士でワイワイとスキーを楽しむことにした。

興に乗って、午後は中級コースのてっぺんまでやって来た。コースを見下ろして足が竦んだ。とても初心者が来るような場所ではなかった。そこにあるのは、まるでモーグル競技のコースのようなこぶだらけの斜面だった。しかも自然に形成された凹凸のため、形も不揃いだった。ボーゲンしかできない自分が挑んだところで、ハの字をキープすることはおろか、進路をこぶに阻まれて板が上下に乱れ、Xの形に板が重なって転倒するのは明らかに思われた。中級コースのてっぺんには、私のように下を覗き込んでは滑降をためらう若者たちで溢れていた。

そのとき、すぐそばにいたカップルの声が私の耳に届いた。

「えーっ、ここ怖い。わたし下りられるかな」

流行のスキーウエアに身を包んだ長い髪の女の子が、隣にいる男に甘えるような声で訴えていた。彼氏と思われる男も、ファッショナブルな最新のウエアで決めていた。

「大丈夫だよ、俺が見てるから安心して」

何という仲の良さか。私は羨望の気持ちを抱きながら、カップルの様子を横目で観察した。中級コースの斜面には、こぶのあちこちに尻餅や立ち往生している何人ものスキーヤーの姿が確認できた。女の子はしばらく斜面を見つめ、何かを決心したように彼氏に告げた。

「じゃあ、怖いけど、わたしから先に行ってみるね」

傾斜が始まる先端までそろりそろりと板を進めた女の子は、ゆっくりと前に倒れ込むように落下したと思った刹那、目の前の大きなこぶを難なく乗りこなし、的確なコース取りで綺麗なパラレルターンを決め、スルスルとあっという間に下まで滑り降りていった。呆気にとられた私は、まだコースのてっぺんにいて女の子の滑る姿を黙って見つめていた彼氏の方に目を向けた。彼は余裕のある態度で雪面に板をぱんぱんと何度か踏み鳴らすと、こちらの予想を裏切る明らかなへっぴり腰で、危なっかしく斜面を滑り下りていった。

私の仲間からは失笑が漏れた。私もこのときの彼を笑ったかも知れない。だが、ある程度年齢を重ねた今ならわかる。あの彼氏はとても優しい男に違いない。少なくとも、あのコースのてっぺんで好きな女の子を気遣い、安心させていた。彼のことを嘲笑ったあのときの私に、そのような余裕を心に持つことが果たしてできたであろうか。こぶだらけのコースを前に、自分のことで精一杯か、不安をくどくどと彼女に漏らしているくらいが関の山だろう。私は彼の足元にも及んでいなかった。そのあと、さらにひどいへっぴり腰で幾度もこぶに転倒しながら這う這うの体で下まで降りた私に、異性を惹き付ける余裕など微塵も示せるはずがないのだった。

さて、あちこちに散らかしてある読み終わった本。その感想をまとめて紹介する「本の落ち穂」はとりあえず今回が最後である。

エッセイみたいな冒頭の駄文が長過ぎる、と思われた方には謝りたい。せめてレビューは拾い読みできるように、今回も目次を設けさせて頂いた。

最近の新しい本は少ないが、最後に免じてご容赦願いたい。

■今回拾い集めた十冊

1.『花ざかりの森・憂国』『真夏の死』

三島由紀夫 新潮文庫 1968/1970

『花ざかりの森・憂国』所収の『橋づくし』が好きである。ある種のコントめいた展開に、三島由紀夫も書きながらニマニマしていたのではないかと想像した。後で知ったのだが、ここに登場する「橋」のほとんどが、現在では埋め立てられるなどして昔の面影は残っていないそうだ。保存してあれば話題の観光ルートとして今でも賑わったに違いない。

三島の作品で、私の一番の推しは『憂国』である。美しい夫婦愛の話だ。けれども耐え難い壮絶なシーンもあるので、本来なら別の作品を推すべきなのだろう。ただ、本を読んで実際に血の匂いがしてきた経験は後にも先にもこの『憂国』だけだ。

三島は辞書を愛読していたというから、逆に言えば、三島由紀夫を読めば辞書を読んだのと同じように語彙を増やすことができると思ったことがある。今でもあながち間違いではないような気がする。たとえば「揺曳」という言葉は『仮面の告白』で覚えた。

『真夏の死』所収の短編『煙草』を読んでいたとき、次のような台詞が出てきて驚いたことがある。

「ちぇっ、ガチなやつはちがうよ」

『煙草』は川端康成の推薦により昭和二十一年に発表されたものだが、この「ガチ」という言葉を、私は恥ずかしながら比較的最近作られた流行り言葉だと思っていたのだ。ちなみに『煙草』は、先の『仮面の告白』よりも早くに書かれたBL小説である。何という瑞々しさだろう。さすが三島。

(三島由紀夫の短編集は好きなものを拾い読みしている。一冊通して読んでいないので、このような紹介になった)

2.『伊豆の踊子』

川端康成 新潮文庫 1950

『伊豆の踊子』が四十ページくらいの短編だと知ったときは驚いた。長い間、長編か中編くらいの小説だとずっと思い込んでいたからだ。

それにしても、この短い小説の中に、よくもこれだけ様々な感情を呼び起こす場面を仕掛けたものだと思う。ハッとするような比喩も素晴らしく、余計な言葉が一切ないために情感がこんこんと内側から溢れてきて、たまらない気持ちになる。川端康成は、三島由紀夫と違うタイプの日本語の卓抜な使い手だと感じた。

3.『横道世之介』

吉田修一 文春文庫 2012

明るく憎めない本書の主人公、横道世之介は、関わった人すべてに影響を残す。それは読者にとっても同じだ。世之介を知れば知るほど、彼を忘れることなどできない。

小説の構成に著者が忍ばせた工夫があり、後半は常にたまらない感情に支配されて胸が締めつけられる。私はあの構成に心を奪われ、あの構成に感情のすべてを持っていかれた。なんという小説を書いてくれたんだ! と読みながら作者の名前を叫びたくなる。

4.『刺青・秘密』

谷崎潤一郎 新潮文庫 1969

表題作の『刺青』は、女の足の描写に痺れた。駕籠の簾のかげから白い足がこぼれているのを目撃するそのシーンは、何度でも読みたくなるし、繰り返しその情景のイメージを脳内スクリーンに呼び出したくなるくらい官能に満ちている。

性的嗜好に偏りのある短編が、この本には収録されているが、中でも『少年』という作品には感銘を受けた。いや、果たして感銘を受けていいものか疑問だが、しかし、子供らのじゃれ合いがいつしか怪しくなり、責める側が次の機会には責められる側に回り、何とも淫靡な少年少女たちの世界が繰り広げられている。まさかそんな話だったとは、と意表をつかれた。私はこの作品を読みながら、谷崎に調教されているような気がしたのだった。

5.『エンペラー・オブ・ジ・エア』

イーサン・ケイニン 柴田元幸訳 1989

1989年7月に刊行された柴田元幸氏翻訳によるイーサン・ケイニンの短編集。

ケイニンはハーヴァード大学医学部在学中にアメリカでも権威のある文学賞(ホートン・ミフリン文学奨励賞)をこの作品で受賞している。本の帯には「青春小説」と銘打たれているが、主人公は若者だけとは限らない。老人もいれば、夫婦もいる。だが、彼らの身に起こる青春と言っても差し支えない決定的な瞬間を、ケイニンの感性は確かな筆致で切り取るのだ。

表題作『夜空の皇帝』は隣人とのトラブルに巻き込まれた老人が主人公。『スター・フード』は食料品店の息子が万引き犯の女性を見逃す話。傑作『アメリカン・ビューティ』は年頃の兄弟を中心に描かれた家族小説。どれもしみじみとした余韻が残る。

作品は全部で九つ収録されているが、一番初めに私が読んだのは『頭の中で何かがかちんと鳴る』という短編だった。原題は「Lies」。かなり大胆な邦題だと思うのだが、なぜこのタイトルに決めたのか、いい意味で訳者に訊ねてみたいと思った。なぜなら私はこの作品を読んでいたある瞬間、本当に「かちん」と鳴る音が聞こえたからだ。これまで本を読んできて、そんな経験をしたのは初めてだった。

6.『アマノン国往還記』

倉橋由美子 新潮文庫 1989

主人公の宣教師が宇宙船で向かった星は、社会の中枢を女性たちが支配していた! という倉橋由美子の『アマノン国往還記』。

端正で硬質な文章に官能とユーモアが配合されて大好きな作品だが、これほどエピローグを読み返した作品もない。そして、これこそが小説が持つ自由なところだと思う。

SFの枠組みを利用して、浮き彫りにされる鋭い社会風刺は読みどころだが、冷静沈着で風変わりな官能シーンにも惹かれた。体の状態やその位置関係、手足の絡み合いの仔細な描写などを読んでいると、何となくその行為が、男女二人でツイスターゲームをしているみたいに思えて可笑しかった。

7.『あすなろ物語』

井上靖 新潮文庫 1958

井上靖『あすなろ物語』を読むと、登場人物たちの人生や彼らの身に起こる出来事、様々な感情などがきちんと伝わってくるのに、それがわずか数枚の文章の中で表現されていることに驚く。簡潔でさらりとした読み心地、わかりやすいのに中味が濃いと感じるのは、省略の仕方が抜群に上手いからだろう。『あすなろ物語』は、すべてが自分の理想とする文章でできている。

主人公の鮎太が少年から大人に成長していくまでを追う六つの話は、どれも鮮烈な印象を与えるものばかりだが、とりわけ『春の狐火』という新聞記者時代の話が忘れられない。仄かな官能に感情をかき混ぜられてしまうが、この作品も省略が効果的になされている。私はこういう文章を真似したい。

8.『怪談・奇談』

小泉八雲 平川祐弘編 講談社学術文庫 1990

小泉八雲の『怪談』は、たくさんの翻訳本が出版されているが、いくつか読み比べてみたところ、講談社学術文庫の平川祐弘訳が自分の好みにぴったりと合っていた。文体を含め、言葉の選び方、語り口、漢字とひらがなの配合の比率など、すべてが良かった。

『怪談・奇談』に収録されている『轆轤首』は惚れ惚れするほど良くできた話だと思う。導入部で魅力的な主人公が紹介されると、そのあとはまるで映画の脚本のようにストーリーが目まぐるしく展開し、最後は主役を交代した後日談まで付いているという、まるで長編小説をぎゅっと圧縮したような見事な短編作品になっているのだ。

講談社学術文庫版は、再話の原拠も収録されており、自分には至れり尽くせりの本だった。

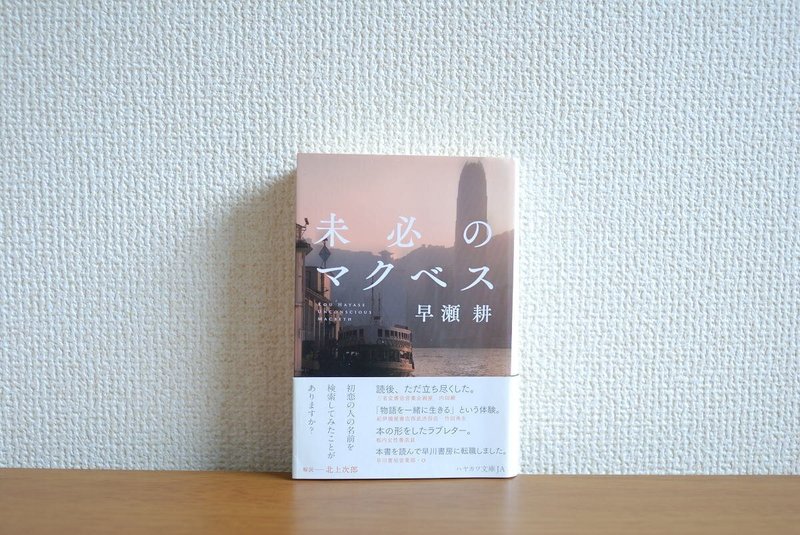

9.『未必のマクベス』

早瀬耕 ハヤカワ文庫 2017

1992年に早川書房から出版された『グリフォンズ・ガーデン』が、私にとって早瀬耕という作家を知る記念すべき本となった。あの時代ということもあるが、綺麗でくすぐったくなるような恋愛シーンと、科学的好奇心が同時に満たされる非常に印象的なデビュー作だった。二作目が待ち遠しかったが、それっきり早瀬耕氏の名を書店で見かけることはなかった。2017年になるまでは。

2017年、書店に新刊の文庫本が並び、そこに私は早瀬耕氏の名前を見つけた。ずっと出会いたいと願って待ち続けていた憧れの人が、突然目の前に現れたときのようだった。

著者二十二年ぶりの新作『未必のマクベス』は犯罪小説である。だが、読めばまさに早瀬耕の作品だった。恋愛シーンが綺麗なのだ。主人公はIT企業に勤める社員だが、パソコンのパスワードを、高校時代に出会った初恋の女性の名前に設定している。ログインするたびに主人公は彼女の名を打ち込むことになるのだが、端的に好きな人に対する思いの深さを表すのに、これほど適した設定があるだろうか。

物語は、企業犯罪に巻き込まれていく主人公と、二転三転する目まぐるしい展開と、初恋女性の思い出が絡む純粋な恋愛とが、見事に溶け合っている。上手な会話シーン、品のある美しい文章は、この作家の持つ資質だ。

読後の余韻が深い小説である。胸を鷲づかみにされたような切なさが、何日か続いてしまう。エンディングにベイ・シューの音楽が効果的に使われており、私は冬になるとベイ・シューの歌声とともに、この小説を思い出す。

10.『ちくま日本文学全集 尾崎翠』

尾崎翠 筑摩書房 1991

尾崎翠といえば『第七官界彷徨』であり、私もこの文庫版アンソロジー『ちくま日本文学全集 尾崎翠』は、『第七官界彷徨』が目当てで購入した。

ところで、こういう経験はないだろうか。その昔、学校の教科書で読んだ記憶があるのにタイトルも作者名もすべて忘れていて、ただ面白かった印象だけを覚えているという作品。

私はその作品を、何とかして見つけ出したいと願っていた。

手がかりはわずかだった。夏祭り、盆踊り、最後にハッとするような、ある意外な結末。

タイトルも作者名も不明となると、ますます素敵な短編だったなあという思いばかりが募っていく。

何年か経ったある日、単純なことに気付いた。そうだ! インターネットを使えば探し出せるじゃないか。

検索ワードの組み合わせをいくつか試したところ、それらしい作品がヒットした。しかも、驚いたことにその作品ならすでに自分の本棚の中にあるではないか! どうして今まで気付かなかったのだろう。

きっと短編集を買っても目当てのものしか読まないできたからだ。私は反省した。

私が長い間探していた小説。それが、この本に収録されている尾崎翠の『初恋』。

「本の落ち穂シリーズ」は秋の終わりとともに今回が最後です。

拾い読みして下さった方、十冊全部のレビューを読んで下さった方、ありがとうございます。

過去二回の「本の落ち穂」のリンクを図々しくも下に置いておきます。筆者

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?