吉田修一『春、バーニーズで』《砂に埋めた書架から》60冊目

自分が贔屓にしている作家が大きな賞を獲得すると、自分の嗅覚の正しさを認められたような気がして嬉しくなるときがある。

吉田修一が第127回芥川賞を『パーク・ライフ』で受賞したとき、私は自分の予想が的中して快哉を叫んだものである。(実際は、予想というよりも受賞して欲しいと願っていたに過ぎないのだが)

『春、バーニーズで』は、芥川賞受賞第一作として発表され、それはやがて連作という形で発展していくことになったようだ。

主人公は、子連れの女性と結婚した筒井という男。妻に愛情もあり、連れ子の文樹に対しても実の父親以上の存在になろうと決意している。そんな筒井に、ふとした瞬間や些細なきっかけから、不測の事態が通常の生活の時間に訪れるのだ……。

人は現在の生を生きながらも、過去にとらわれる生き物だ。筒井は、ときにはバーニーズ・ニューヨークで買い物をしているとき、ときには快速電車の中で、ときには夫婦で出席した披露宴の後に宿泊したホテルで、ときには車のハンドルを握りしめている出勤の途中で、過去の自分にとらわれてしまう瞬間に放り出される。吉田修一は、この不測の一瞬を鮮やかに切り取るのだ。

人間の心の動きは大方予測がつくものだ。心理学でもそれらは実証されている。しかし、人はそれぞれ違う過去をもって生きている。それゆえ過去にとらわれると、次の行動は自分でも思いがけないものとなってしまうことがあるのだ。

吉田修一は、現代の日本文学において、もっとも質の高い作品を書く書き手の一人である。正確な言葉で作り上げる作品たちは、現代を、そして現代に隠れて見えない部分をも反映させ、それを読む私たちをふっと静まらせる。

表題作「春、バーニーズで」の他、四編が収録されている。どれも珠玉だが、「夫婦の悪戯」と「パーキングエリア」は特に素晴らしいと私は思う。

書籍 『春、バーニーズで』吉田修一 文藝春秋

◇◇◇◇

■追記■

※この書評(というよりは感想文)は、2005年1月に作成したものです。

私は知らなかったのですが、この作品は市川準監督により、WOWOWでドラマ化されていました。主人公の筒井が西島秀俊、妻の瞳が寺島しのぶ、ということで、すごく観たくなります。ちなみに、閻魔ちゃんの配役が田口トモロヲ。ますますいいですね!

今回紹介した短編集『春、バーニーズで』は、

「春、バーニーズで」

「パパが電車をおりるころ」

「夫婦の悪戯」

「パーキングエリア」

「楽園」

以上の順番で五作品が収録されています。

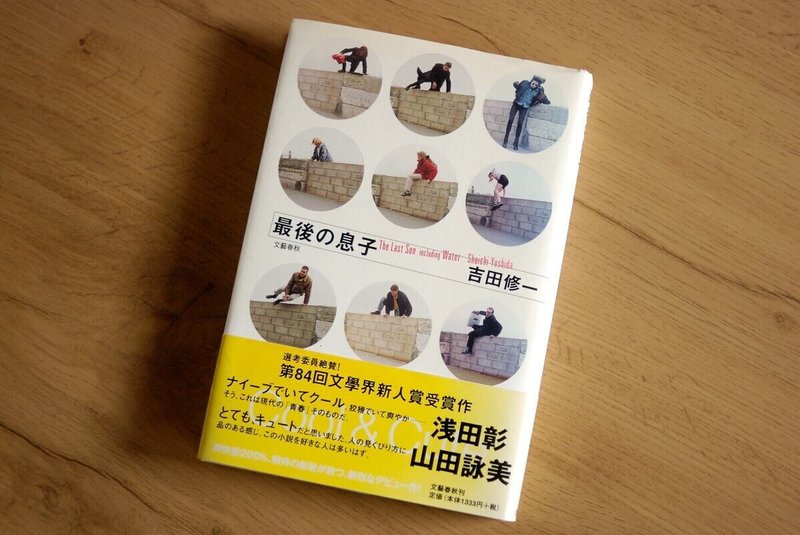

表題作「春、バーニーズで」(2002)は、ご存知の方も多いと思いますが、吉田修一が第84回文學界新人賞を受賞したデビュー作「最後の息子」(1997)の続編にあたります。「春、バーニーズで」に登場する“あの人”は、「最後の息子」に登場する“閻魔ちゃん”に他なりません。デビュー作を知らなくても十分に楽しめる短編ですが、「最後の息子」を読んでいた人であれば、新宿バーニーズの六階にあるスーツ売り場で、若い男性に甲斐甲斐しく似合う服を選んでいる“オカマさん”が誰であるか、すぐにぴんとくる仕掛けになっています。

吉田修一の作品は、デビュー当初から同性愛者やそれを匂わせる人物を扱っています。処女作品集『最後の息子』に収録された表題作並びにデビュー前に書かれていた「Water」や、青春小説の傑作『横道世之介』など、その他の作品にもごく自然に登場してくるのが特色です。

主人公の筒井には、独身時代にオカマバーのママをしていた男性(閻魔ちゃん)と一緒に暮らしていた過去があります。読者には一話目の「春、バーニーズで」でそれが明かされるわけですが、その認識は、以降に続く他の四作品にも影響を与えることになります。妻の連れ子に対する新しい父親像を模索する「パパが電車でおりるころ」や、披露宴のあとのホテルで狼少年ごっこを始める「夫婦の悪戯」という短編を読むと、筒井の過去を知っているのと知ってないのとでは、物語がもたらす感興に格段の違いがあることは明らかでしょう。特に「夫婦の悪戯」という短編は、お互いが嘘をつき合うゲームを始めた筒井と妻の話ですが、この作品が醸し出す夫婦間ならではの独特の緊張感は出色です。続いての「パーキングエリア」も、筒井はふとした弾みによる一瞬の判断で、会社に出勤する当たり前の“自分”を放擲し、車のハンドルを切って高速に乗り、日光へ向かうもうひとりの“自分”を選択します。会社を無断欠勤した筒井を心配する妻の言葉には、言葉以上のメッセージがあることを読者は受け止めることになり、読んでいるときに伝わるこの辺り感触は、吉田修一作品ならではの魅力と言えるものです。誰にも真似できない文学の手触りだと思います。

最後の「楽園」は、この連作としては異色な印象を持ちます。これまでの三人称ではなく、「ぼく」の一人称で語られており、どの時間の、どの空間でのことなのか、あれこれ想像してしまうところがあります。「筒井」という名前も、明確には登場しません。しかも、この短編は不穏な気配に満ちていて胸がざわめきます。最後に何という気分にさせてくれるのかと思いましたが、そうでした、この読後感です、これこそが吉田修一であり、私が吉田修一作品に惹かれている理由なのです。

◇◇◇

■参考書籍

『最後の息子』吉田修一 文藝春秋

『文藝』2005年 冬号 河出書房新社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?