本の落ち穂を拾い束ねて【エッセイ】

考えてみれば、本は必ずしも本棚にあるわけではない。机の上はもちろん、食卓やテーブルの上、床や畳の上、ソファーやベッドサイド、押し入れやクローゼット、あるいはトイレ、あるいは階段、出窓、下駄箱、脱衣所、ガレージなど、本は室内のありとあらゆるところに侵食する性質を持つ。

本にとって本棚は特等席に違いないが、お気に入りの本だからといって本棚に収めておくとは限らない。今読んでいる最中の本は、持ち主の意志により、ありとあらゆるところに連れて行かれる運命にある。

本は、生活空間に散らばり落ちているものだといってもいい。

私はnoteに一記事一冊の体裁で、小説の感想を投稿しているが、実は他のSNSで小説の短い感想を書いたものがいくつかある。今回、その短い感想文を数冊分集めて、noteの記事にしてみようと考えた。落ち穂を拾い集めると結構な量になるように、あちこちに書き散らした本の感想を集めると、意外と文字数が伸びて、ひとつの記事としてまとまることに気が付いたのだ。

人によって本の好みは分かれるので、本質的に、ブックレビューは拾い読みが許される読み物だと思う。私自身、選定された本や作者、書評の執筆者でレビューを選んでいる節がある。このエッセイも拾い読みしやすいように目次を設けることにした。

ブックレビューを好む人は、自分が読んだ本について他の人はどんな感想を抱いたか知りたいと思っている。ブックレビューを好む人は、自分が読んでいない面白そうな本や作家を見つけたいと思っている。ブックレビューを好む人は、文庫本を買ったら本編よりも先に解説に目を通すのはきわめて自然な行為だと思っている。

この記事は、そのような人のために向けて作成した。

最近の新しい本は少ないが、どうか責めないでもらいたい。

■今回拾い集めた十冊

1.『復活祭のためのレクイエム』

新井千裕 講談社 1986

通常、小説を書くときは比喩はなるべく節約した方がいいといわれている。だがこの小説は違う。全編、比喩が横溢している。これだけたくさんの比喩、しかも、思わず笑ってしまう比喩や、ふふんと鼻を鳴らしたくなる比喩、うまい! と膝を打ちたくなる見事な比喩が連続しているのを読むと、この世界に遍く存在する「言葉」そのものを崇めたい気持ちになってくる。

2.『満月』

原田康子 新潮文庫 1988

江戸時代の侍が現代に蘇る話は、これまでいくつも作られていると思う。

テレビドラマだと、私の記憶にあるのは、錦戸亮演じる武市半平太が平成の世にタイムスリップして学習塾を営む家に居候する『サムライせんせい』や、三浦春馬が主演した現代の草食系男子高校生に戦国武将の魂が憑依して、ピンチになると剣の達人になる『サムライ・ハイスクール』など、大好きでよく観ていた。

昭和五十九年(1984)に刊行された原田康子の長編小説『満月』は、主人公の高校教師まりが愛犬のセタを散歩させているとき、豊平川の川原にうずくまっていた和装の男に遭遇する。頭に笠をかぶり、腰に刀を差している時代劇のような怪しい風体のその男は、なぜかまりが連れている犬の名前を知っていた。実は、彼は三百年も前の寛文十二年から昭和の現代にタイムスリップしてきた本物の侍だったのだ……と、そんな風に始まる札幌を舞台にした魅力的なファンタジー小説である。

まりの祖母は、侍の杉坂小弥太になぜか理解があって家に住まわせるが、まりは大反対。そういった反発心がやがてロマンスへと進展するのは恋愛小説の王道だろう。文体は、です、ます調で、文庫にして600ページほどのぶ厚い小説だが、ゆっくりとじっくりと長く味わいたい人には向いているかも知れない。

ただ、残念なことに絶版で古書店でしか手に入らない。新潮文庫においてはカバー表紙が安西水丸のイラストで、ひどく懐かしい気がした。これも時代であろう。

3.『東京トンガリキッズ』

中森明夫 JICC出版局 1987

『宝島』の愛読者ではなかったし、パンクロックや髪をとんがらせた少年少女たちとも縁はなかったけれど、80年代の空気を知っている者として、この小説の世界に散りばめられた多くの固有名詞に青春を感じてしまう。セーラーズというショップで買い物をするために、渋谷の小さな公園みたいなところに並んだことをなぜか思い出した。

1987年に刊行されたこの本は、十七年後に角川から文庫化され、その際に単行本未収録だった二十編が追加された。しかし、全話に一枚ずつ掲載されていた写真のカットが、文庫版では割愛されている。そこに写っているのは、当時の少年少女たちが体現する80年代のたまらない雰囲気なのだ。

4.『夏至祭り』

阿部泉 世界文化社 2001

元々はクレジットカード会社の月刊誌に連載されていた文章だった。エッセイストの玉村豊男氏がその文章に惚れ込み、百二十篇ほどあった中から二十六篇に絞り込んだのちに、著者に連絡を取り、出版に繋がったそうである。2001年に発売された阿部泉の『夏至祭り』は、そうやって一冊にまとめられたものだ。

一篇一篇どれも滋味深い。エッセイのようでもあり、紀行文のようでもあるが、やはり、これは小説である。とても上品な味わいのする短編集だ。著者の旅先はヨーロッパが多く、たとえ日本が舞台であっても異国情緒に満ちている。乾いた風も、ひんやりとした石の湿り気も、その街の歴史や出逢った人々にも陰影が与えられていて、言葉に奥行きを感じる。

文章は書き足すよりも削った方が良くなることがあるが、この作品集は削ぎ落とした文章で作られている印象がある。中でもアムステルダムが舞台の「雲流れる街」という短編は、“女性の裸”というモチーフを巧みに扱い、少ない言葉で清潔感のあるエロスを喚起させて印象深い。

本当なら第二弾、第三弾と続編が出て欲しいくらいの名文の集合である。

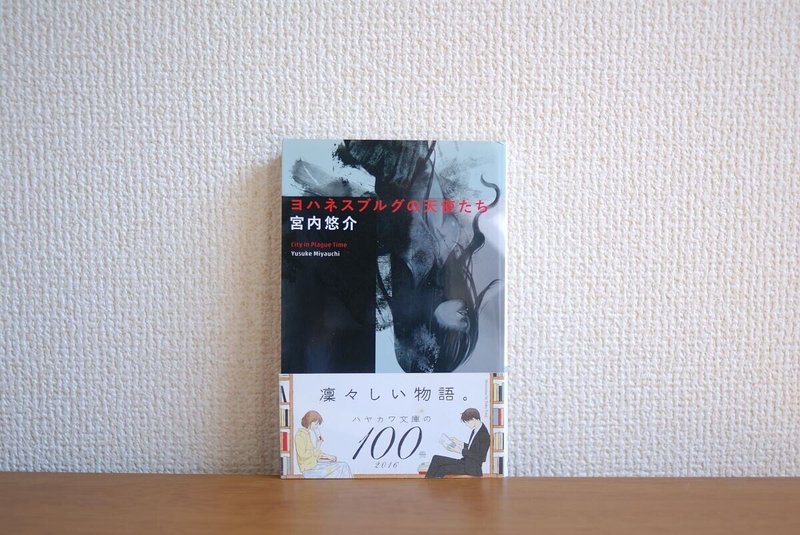

5.『ヨハネスブルグの天使たち』

宮内悠介 ハヤカワ文庫 2015

日本製少女ロボットが使われ方次第で様々な顔を見せるその暗喩のスケールの大きさ、奥深さ。

宮内悠介の『ヨハネスブルグの天使たち』を読むと、情が移ってしまうせいなのか、五つの物語を横断する少女ロボットDX9は「狂言回し」というより「キーパーソン」と呼ぶのが相応しいように思えてくる。DX9は無垢な人型ロボットなのであって、彼女に罪な何かを施すのはいつも人間の方なのだ。

読んだあと、深い感慨に襲われた。いいSF小説だと思った。

6.『ダックスフントのワープ』

藤原伊織 集英社 1987

藤原伊織の本を初めて読むとしたら、その入り口は二つある。

ひとつは『テロリストのパラソル』を代表とするハードボイルド・ミステリーからの入り口。

もうひとつは『ダックスフントのワープ』が唯一の作品集となる純文学からの入り口だ。

私が最初に読んだのは、1987年に発売されたすばる文学賞の受賞作『ダックスフントのワープ』だった。単行本の表紙が可愛らしく、冒頭からすいすいと読ませるが、その読み易さの裏には哲学のテーマが仕込まれていて難解な面を持つ小説だった。とはいえ、文章の運びは巧みで、この時代らしい男女のオシャレな会話シーンも散見され、やはり面白くできていた。比喩のセンスは抜群だと思った。

そんな純文学を書いていた藤原伊織が、その八年後に江戸川乱歩賞をとって注目されることになるとは、このときは誰も想像しなかったと思う。私は、しばらく見てないなあと思っていたところへ突然ハードボイルド作家として名前が出始めたので、著者の写真と略歴を何度も確かめたのを覚えている。

単行本の『ダックスフントのワープ』には、表題作の他に「ネズミ焼きの贈りもの」という短編が収録されているが、文庫版ではさらに「ノエル」と「ユーレイ」の二篇が追加された。こうなると、二冊買うのは自然な流れになる。

『ダックスフントのワープ』の最初の方を文庫と単行本で読み比べると、加筆修正が施されているのに気付く。会話文の語尾や語順に繊細な変更が加えられ、ニュアンスが現代に近いものになっていると感じた。大きな変更としては、女教師がやっているバンドの曲、「糞ぶくろ」の歌詞が文庫版では八行ほど加筆されていることだろう。単行本では“どうせ、人間、糞ぶくろ……”の一行があるだけなのだ。

ただ、その一行の印象が強くて、私は今日まで、一度だってそのフレーズを忘れたことがないのだった。

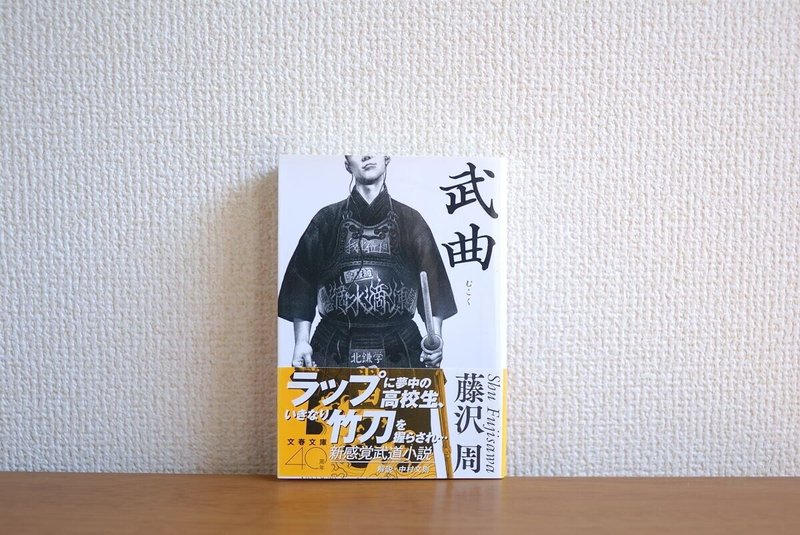

7.『武曲』

藤沢周 文春文庫 2015

藤沢周の作品は、書き出しの一行をびしっと決めてくることが多い。この小説の冒頭一行目も、一瞬にして鮮烈な印象を与える。どうしてこうも格好いい言葉を考え出せるのか。

稠密な文体で描く現代の剣士の張り詰めた気配が、ひと時も緩むことなく充満していて、稽古や試合の描写は圧巻という他ない。武道における「残心」という概念が魅力的だ。

自分は剣道に詳しくなかったが、この小説を読んでから、YouTubeで試合を見まくってしまった。

8.『うたかた/サンクチュアリ』

吉本ばなな 福武書店 1988

文芸評論家の秋山駿氏は、デビュー当時から吉本ばななの作品を高く評価していた記憶がある。この『うたかた』もそうだった。福武書店の単行本の帯裏に文芸時評の文章が掲載されているが、それを読んだだけでも秋山駿氏が本当にこの作品を気に入っていたことが伝わってくる。

私も吉本ばなな作品の中では『うたかた』が好きで、その次が『ムーンライト・シャドウ』なのだが、いずれの作品も書き出しに気持ちを持っていかれてしまう。素直な率直過ぎる直接的な表現が、文学作品らしくない、と当時は吉本ばななの作品を批判する声が聞こえていたようだが、悲しいときは「悲しかった」で十分通じることを気付かせてくれたのは、デビューした頃の吉本ばななだった。

個人的には『うたかた』で芥川賞をとっていたら最高だったのに、と思う。

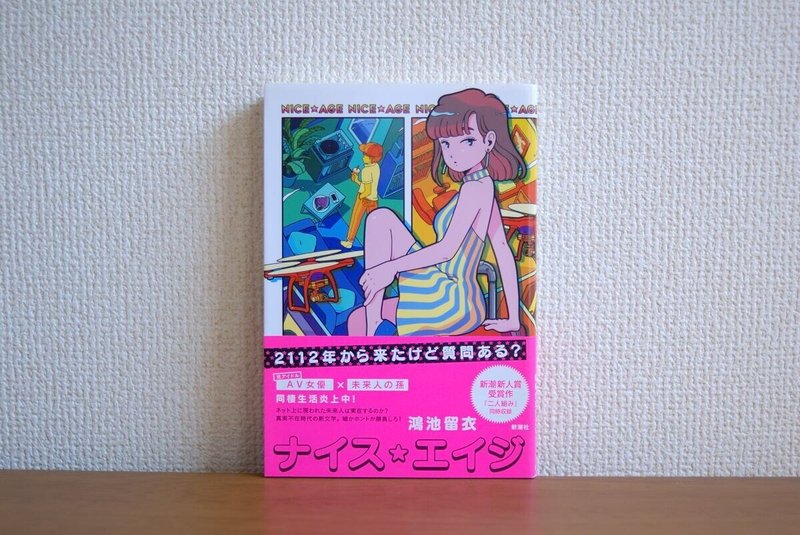

9.『ナイス・エイジ』

鴻池留衣 新潮社 2018

この小説は、2017年の「新潮」七月号で読んだ。

ネット掲示板に未来から来たと名乗る人物が現れ、実際に2009年から五年以内に起こることを的中させてしまう。物語はその掲示板のスレッド「未来人をもてなすスレ」で知り合った仲間たちが集まったオフ会の場面から始まる。その未来人がオフ会に現れることを期待して……。

とても面白い小説だった。私自身、以前から未来人や予知夢の掲示板をチェックしていたこともあり、作者が綿密な考察を重ねてこの作品を仕上げたことに感服した。ネット上に飛び交う様々な憶測、やがて疑惑が紛糾して炎上、そこへ新たな発信が加わってお祭り騒ぎになる経過にはリアリティーがあった。展開が予想を超えて面白く、逆にどうやって物語を終わらせるのか心配になったが、実に見事な着地だと思った。

この作品が書かれたのは、折りしも、平成から次の元号へと変わることが世間に発表されていた頃。まだ誰も次の年号を知らない中で、小説の中では未来人だけが次の年号を知っていることになっている。現実世界と小説世界の絶妙なリンクが効果的で、まだ「令和」が発表される前にこの作品を読めたことはラッキーだった。もちろん、今読んでもこの小説は面白い。カバーが素敵で単行本も買ってしまった。本書の『ナイス・エイジ』は本当にナイスなタイトルだと思う。

10.『日の名残り』

カズオ・イシグロ 土屋政雄 訳 中公文庫 1994

イギリスの文学賞、ブッカー賞の受賞作でもあるし、作者の名前が「カズオ・イシグロ」と日本にルーツを持つ英国籍の作家でもあることから、遅かれ早かれ、日本で話題になるのは当然の小説であったと思う。文芸誌でもあの頃、カズオ・イシグロはたびたび取り上げられていて、私も初めて読む作家だったので、どれどれ、という気持ちで中公文庫を購入した覚えがある。

読んですぐに思ったのは、老執事スティーブンスの語りの何とも言えない優しさ、滋味深さだった。派手に物語は動かないが、この語りの雰囲気と魅力に牽引されて、最後まで読み切ってしまう。

これは何気に驚異的なことで、この雰囲気には格調の高さ、人間観察の妙、お茶目なユーモアが絶妙にブレンドされ、飽きさせない工夫が凝らしてあるように思える。地味な印象を持つのに、ちっとも退屈にならないのだ。これには土屋政雄氏による翻訳の凄さがあることも忘れてはならないと感じる。

カズオ・イシグロはその後、2017年にノーベル賞を受賞して、その人気は決定的なものとなった。現在『日の名残り』は中公文庫からハヤカワepi文庫に移っている。ノーベル賞の発表があったとき、版権を持っていた早川書房は大いに喜んだという。

今回のエッセイは以上です。

拾い読みして下さった方、十冊全部のレビューを読んで下さった方、ありがとうございます。

この「本の落ち穂シリーズ」はあと何回か続きそうです。筆者

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?