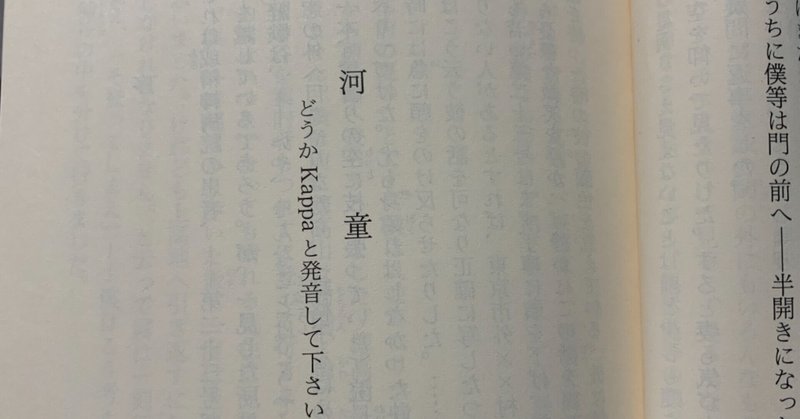

「河童の川野君」(芥川龍之介「河童」の二次創作(1))

*第7回 book shortsの2月期に掲載。

「川野の奴、また見学しよる」

言葉につられて私は振り返った。プールサイドの屋根の下に青白い顔の男の子が座っている。言ったのはクラスの男子の中でも一番腕白な小木坂だ。

五年生の夏には遠泳大会が行われる。その練習で私たちは25メートルプールを何度も往復していた。女子と男子はレーンが分かれていて、私が疲れて立った時に隣のレーンの男子も立った。それが小木坂だった。

「俺去年も同じクラスだったけど、いつも見学。泳げないんじゃね?」

別の男子も泳ぎを止めて言葉を足す。三人の視線を受けて川野君は目を逸らせた。

固まって立っていたので目に付いたのだろう。

「そこー、休憩はいいけどおしゃべりするなー」

ピピッという笛の音と先生の声が飛んできた。私たちは小石を投げられたメダカのように慌てて泳ぎ始めた。

うちの小学校の湾を横断する遠泳大会は地域の名物で、毎年テレビカメラも取材に来る。直線距離でおよそ4キロ。先生や保護者がボートに乗って見守る中、波に体を預けながら対岸の海水浴場を目指す。五年生になると全員泳げる距離を測定され、一定のラインを超えないと大会に参加出来ない。

川野君は三年生の時に転入して来た大人しい男の子だ。一歩間違えばいじめられっ子になりそうだけど、不穏な空気を察するとスッと何処かにいなくなってしまう要領の良さも持っている。

一人が好きかと思うと誰かとつるんでいる。

つるんでいるかと思うと一人で本を読んでいる。

不思議な雰囲気の子だった。

「あのね梨々子。あたし、川野君が泳いでるの見たことある」

学校から一緒に帰っていた時に佳奈美が言った。

「え?」

「去年の夏休み、家族と旅行に行ったの。そしたら泊まってるホテルのプールで偶然川野君見つけて。一人で泳いでた。それがねぇ」

佳奈美は夢見るように続ける。

「すっごくきれいに、速いんだけどバシャバシャって感じじゃなくて、スイスイスイーって魚みたいに。うわ上手いなぁーって見てて、水から上がったら川野君だった」

「本当?」

「うん絶対川野君。でも親みたいな人が慌ててやって来て、叱られてた。連れて行かれた時に目が合ったの。今年同じクラスになった時、あたしを見てギクって顔してた」

「人に見られたらまずかったのかな。何でだろ」

「分かんないけど、あんな顔されたから聞きづらくって」

二人して頭の中はハテナ、だった。泳ぎが上手い子はうちの学校ではヒーローなのに。

遠泳大会の日はあっという間にやって来た。殆どの五年生は参加したけど、授業で一定ラインを超えられなかった子や体調不良の子はボートに乗り、先生や保護者と一緒に皆を応援する。川野君もその中に居た。

ゴールにはご褒美のお汁粉と豚汁とテレビカメラが待っている。緊張が高まる中で大会は始まった。

一緒だった友達とはぐれてしまい、私は海に体を任せながら泳いでいた。頑張りすぎると後から疲れると聞いていたから、自分では力を抜いているつもりだった。それが突然。

(痛っ)

一瞬足にピリッと痛みが走ったと思ったら。

(あ痛っ、痛たた)

攣った!と思った途端全身が固くなった。先生っと叫ぼうとした口が海中に沈んだ。

(やばいやばいやばい!)

誰かが見てる筈、周りにはいっぱい人が居た筈。でも沈む瞬間誰とも目が合わなくって背筋が凍った。

(あ、あ、あ)

顔が沈んだ。水面が頭の上にある。え、うそ死ぬの?海中に一人で取り残された。怖くて泣きそうになった時に誰かが。

誰か来る。海の中からまっしぐらにぐんぐん近づいて・・・誰かが私を抱き締めた。その首筋に動くものがあった。まるで魚のような。

気がついたらボートの上に引き上げられていた。バスタオルでゴシゴシと体を擦られて、大丈夫?大丈夫?って周りから散々心配されて。意識がはっきりした時に見たのは、ぐっしょりと濡れた体育服を着た川野君だった。

遠泳大会はあまり記憶に残っていない。歴代最高記録で小木坂がゴールしたのもどうでも良かった。川野君はボートのすぐ側で溺れ掛けていた私を引っ張り上げたと報告し、私はよく覚えていないと言って誤魔化した。そのほうがいいんだろうなと思ったから。

「川野君居ますか」

夏休み。川野君を訪ねると、何だか私が来るのが分かっていたような顔をした。

「どっか行こう。河川敷でいい?」

「うん」

町には一級河川が流れていて、河川敷はちょっとした遊び場になっている。迷っていると川野君の方から切り出してくれた。

「見られただろうなって思ったんだけど。誰にも言ってないの?」

「うん」

「それでか。噂にもなってないから」

「だって」

「まあ、誰も信じないだろうしね」

「あのさ。その言い方だとやっぱりあれは、あるの」

「あれは、あるよ」

川野君はクスッと笑った。河川敷には誰も居ない。川野君が私に首筋を向けると、ぱくりと三本の筋が傷口のように開いた。

「それ・・・」

「エラ。僕河童の子孫なんだ」

呆然と立つ私を川野君の方が不思議そうに見る。

「騒がないんだ。安達さんて肝が据わってるね」

「びっくりしすぎたって言うか」

「口も堅いしね。良かった。騒がれたらまた転校することになるから」

私は改めて川野君を見てみる。青白い肌。虹彩の薄い瞳。ひょろっとした体型。何処にでもいる男の子に見えるのに。

「あのね、割といるんだよ。河童の子孫とか、天狗とか座敷童とか」

「えっ嘘でしょ?」

「だっているじゃん」

川野君は気持ちよさそうに笑う。私たちは橋の下に座った。川野君は安達さんにならいいや、と言って色々と教えてくれた。

河童や天狗は本当に居て、妖怪図鑑に載っているような姿はご先祖さまらしい。昔はそのままの姿で暮らしていたそうだが、人間は智慧がついてくると自分たちと違う種族を迫害するようになった。そしてご先祖さまの一部は離れた土地へ移動し、一部は姿を変えながら人間社会と溶け合っていった。

「妖怪って呼んだり神様って呼んだり、人間は勝手だなってお祖父ちゃんは言ってた」

川野君のお祖父さんによると河童社会や天狗社会に人間が迷い込むことがある。昔はそれを神隠しと言った。迷い込んだ人間には忘れ貝を持たせたり、ナントカ朝顔という薬草を飲ませたりして記憶を消すそうだ。

「それでも記憶の断片が残る人がいるから、言い伝えになったり小説になったりするんだって」

私は隣に座りながらつい川野君の首筋を見てしまう。閉じていると本当に、エラがあるなんて分からない。

「でもさー」

川野君が苦笑いする。

「本当言うと泳ぎたいんだよねー、プールの授業とかめっちゃ辛い。夜中に学校に侵入して泳ぎたい位」

「泳ぐとそこが開いちゃうの?」

「僕らは水陸両用だからさ、肺呼吸でもいいんだけど泳ぐ時は本能で開いちゃうんだ」

「あっ」

思い出した。

「あの。渡すの忘れてた」

私は鞄から紙袋を取り出す。

「助けてくれてありがとう。これあの、命の御礼としてはアレなんだけど」

「え、なに」

「クッキー焼いたの。美味しくなかったら食べなくていい」

川野君はすぐに袋を開けて齧った。

「美味しい。ありがとう」

「良かった」

しばらくクッキーを頬張った後、ポツリと。

「初めて喋った。誰かに」

「河童のこと?」

「まぁ、安達さんが騒いだら走って逃げて、そのまま転校すればいいやって思ってた」

「何で喋ったの」

「いい加減誰かにぶっちゃけたかったのと。学校行く途中のお地蔵さんに会釈するような子なら大丈夫かなって」

「うわ見られてた・・・」

「あれ、何で?」

「田舎のおばあちゃんに昔教わったから、つい」

「あと掃除の時間、真面目に掃除してるから」

「それはみんなそうでしょ」

「安達さんは人が見てない時もちゃんとしてる」

顔と胸が温かくなった。見てくれる人がいたんだって。

「ありがとう。黙っててくれて」

「こっちこそ助けてくれて。あと、信用してくれてありがとう」

川野君は卒業するまで同じ小学校に居た。私は受験して私立中学に進み川野君と離れ離れになった。高校も別。町中でたまに見かけることはあって、目と目で挨拶をした。そして高三の夏が襲いかかる。一級河川の堤が破れ、私たちの町は水に飲まれた。

恐怖なんて言葉も軽い位の暗くて恐ろしい夜。例年の数倍の雨量に耐えかねた川は弾け、家も家族も田んぼも車も飲み込まれていった。私は電信柱にしがみついていた。誰もが誰かを呼んでいた。町が阿鼻叫喚に沈む中で私は見た。濁流の中でひと筋の清流のように自在に泳ぎ回る姿を。

「川野君っ!」

もしかしたら、他にも誰か見ていたかも知れない。でも信じられなかっただろう。瓦礫や木片が渦巻く中、次々と溺れていた人を抱えて陸に上げ、また水に潜る川野君の姿を。

「おかあさーん、おかあさーん!!」

泣き叫ぶ子どもに水飛沫が閃いた。子どもはぐんぐんと流れに逆らい建物の屋根に上げられた。そんな景色を何度も見た。

あんなに、あんなに夜明けを待ち望んだことはなかった。神様助けてと祈ったことはなかった。何人も人が亡くなった。小さい子だけが生き残ったとか、目の前で家族が流されていったとか、聞きたくもない悲しい話をたくさん聞いた。友達も死んだり行方不明になったり・・・その後私たち一家は親戚を頼って町を離れた。

水害と関係あるか分からないけど、両親は離婚して私は母の方へ引き取られた。親戚の家で暮らし、大学進学をやめて就職した。母は悲しんだけど私は早くお給料を稼げるようになりたかった。

二人でアパートを借りて暮らし始めたが一年も経たないうちに母は亡くなった。私は体がすうすうと涼しくなったような生活を続けた。

水害に遭った地元で成人式が行われたのはニュースで知った。その後久しぶりに佳奈美ちゃんから連絡があり、私の連絡先を知りたい同級生が居るという。それは意外な相手だった。

「安達?」

「小木坂君」

小木坂は県外に居る私をわざわざ訪ねて来た。間近で顔を見るのは小学校以来でも、腕白な印象は変わらない。

ファミレスに入ると小木坂から話し始めた。地元の建築会社に勤めていると言い、町の様子を話してくれた。

「そう言えばさぁ。遠泳大会で確か、安達溺れたよな」

「うん」

「川野が助けたって。俺も水害の時、あいつに助けられたんだ」

小木坂が探るような目で見る。

「あのさぁ。お前あいつの事で何か気づかなかったか」

「何かって?」

「助けられた時に、何か」

今日の本題はこれかと内心身構えながら、私はジュースのストローをくるくる回す。

「私よく覚えてないのよ。後から聞いたけど、川野君がボートの上から引っ張り上げたんでしょう?」

「川野がお前を抱えて海の中からボートに乗せたのを見た奴がいる」

「そうなの。ほんと覚えてないわ」

視線が嫌だ。私は、知っていることをわざと訊いた。

「そう言えば川野君は地元に残ってるの?」

小木坂は少し黙った。

「あいつは行方不明だよ。あいつの家族も」

「そう・・・」

小木坂はそれ以上追求して来なかった。

それからまた何年も経った。

通勤の朝の人混みを歩きながら思う。性別や国籍や色んな差別をなくそうという流れの中で、川野君のような種族はどう暮らしているんだろう。種族の垣根が無かったら、プールの時間に活き活きと泳ぐ姿が見られたんだろうか。川野君は何度も転校せずに済んだのだろうか。

私は資格を取り営業成績を上げ、一人で頑張っているつもりだったけど、会社には可愛げが無い女だと思われていたらしい。理不尽な異動を打診されて転職を決めた。新しい会社で先輩と顧客回りに出掛けて出会ったのは。

「ちょっとねぇ君、どうしたの。すみません社長」

先輩が泣き崩れる私を宥めている。

「いいんですよ。古い友人なんです。すみませんが少し外していただけますか」

秘書が先輩を部屋の外へ連れて行く。

「泣かなくてもいいと思うんだけどな」

ティッシュが箱ごと差し出される。

「だって・・・」

「名前変わったんだね。ご結婚?」

首を横に振る。

「違う。親が離婚して。母方の姓」

「俺も今は川野じゃないんだ。目立つことしたから名前変えたんだよ。お役所に仲間が居てね」

「そ、そんなこと、出来るんだ」

折角久しぶりの対面なのに、化粧が崩れたこんな顔を見せるだなんて。でも涙が止まらない。

「良かった。生きてて、良かった」

私はやっと顔を上げる。目の前に、青白い顔のひょろっとした少年の面影があった。

(了)

※book shorts掲載時より一部修正済み。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?