誕生も成長も神秘だ

乳児の成長は日々目を見張るものがある。自分もかつて通ってきた道とはいえ、我が子の成長を客観的に見るとまた感想が変わる。人間の中にプログラムされている成長の仕組みは神秘的だ。

生まれ落ちた瞬間から、胎盤とへその緒による栄養吸収が終了し、肺呼吸と母乳に切り替わる。まずこれが信じ難い。こんな複雑な切り替えが瞬時に行われるのって…なぜなの。子の内部の仕組みのために、親は何も付け加えることは出来ない。ただ去来してくる変化に忠実に素直に従うだけ。

新生児の時は泣くといえば鼓膜が震えるような大泣きで、顔が真っ赤になるので少々心配する程だった。それも数ヶ月で変化してきた。泣き方にも種類があり、親への訴え方が多様になった。かつての耳をつんざくような泣き叫び方はほとんど無くなった。お腹が減った時、退屈した時、眠いのに眠れない時、寂しい時、夕方、泣き方が変わる。少しずつ親もそれがわかるようになる。

子の体に肉が付いてきたのと同様に、心や反応の仕方にも余裕と幅が生まれてきたのだと感じる。親もまた、共に成長している。

ようやく首が座ってきたので、憧れの「たかいたかーい」をしてあげている(元い、させてもらい、楽しませて頂いている)。子どもの無邪気なキャッキャッという声と笑顔は、なんとも表現し難い気持ちが引き出される。愛しいが極まって涙が出そうになる。屈託の無い満面の笑み。宝物だ。

たかいたかーいをしてると、そのうち上からヨダレがたらーんと垂れてくる。よだれも最近よく出てくるようになった。これもまた離乳食を食べ始めるための準備になるわけだ。

おっぱいを吸ううちは歯がないからお母さんも噛まれないし、次は食べるようになったら歯が生えてくるとか、仕組みが上手くできすぎてないか。神秘だ。偶然の進化とかではないと思う。進化したものだけが生き残ったというのも違うと思う。

なんでこんなに上手く出来てるんだろうということにただただ不思議を感じるばかりである。

知育的な情報も漁ってみたもののキリがないなと感じていたところ、自分たち夫婦に合いそうな本を見つけた。語りかけ育児(Baby talk)を提唱するイギリスの著者の翻訳もの。新しい本ではないし、わりとよく知られているものかも知れない。中身もどこかで聞いたことのあるような内容ではある。

ただ、言語治療士として国営医療サービス事業所で言語障害児を担当してきた20年間の研究、経験、実例が興味深く、内容や書き方に好感がもてた。

今まで読んだところの大体の内容は以下。親の言葉を子どもに言わせるのではなく、子どもの出した声に親が反応してあげること。生活の実況中継をしてやること。子どもが興味を示しているものを近づけたり、それで遊んだり説明したりしてあげること。キャッチボールのように、言葉や触れ合いを、子どもと親でやり合うこと。そして、一日最低30分は、子どもと親の一対一でお話する時間をもつこと。そんな内容である。

もともと僕が持っていた教育観と通底するものがあり、楽しく実践している。要は、子どもが何に目をキラキラさせているか、親が気が付いてあげるということだろうとぼくは解釈している。そういう視点を僕自身が獲得するための訓練になっていると思う。何を見ているだろうか…と思って見つめていると、子どもはキョロキョロしながらいろんなものに目を向けていることが分かる。

子どもの発達に合わせて、子どもの興味のあることに親が反応や情報を注いであげること。そうすると、「気持ちを伝えるといいことが起きる!」と子どもが感じて好奇心が豊かになっていくんじゃないかな。

暗くなる前に散歩に行っている。ベビーカー押しながら二人で話していた。

「この子がいる生活が当たり前になったけど、どうする?もしはっと目を覚ましたら、この子がいたのは夢で、ふたりだけの寝室で朝を迎えたら…。」

ふと、そんなことを思ったのだ。それくらい、むちゅこのいる生活は一気に全てをぐるりと変えてしまったから。まるで以前の生活が夢であったかのように。「そんなの寂しすぎる!!!」となりました。

そして、「やっぱりこどもの命というのは授かったものだな」と二人とも感じている。二人の間に生まれたけど、二人がつくったのではない。いのちはつくれない。ただ、そうする力が与えられていて、そこにいのちが生まれた。

大切に育てて、この子のいのちがこの世界にのびのびと居場所を作っていく手助けをしてあげたい。

唯一の正解というのはないのだろう。あれがいいかなこれがいいかな、違うでしょ、間違ったかなごめんねとか言いながらワイワイしていくのが、実際的な正解になっていくのかもしれない。

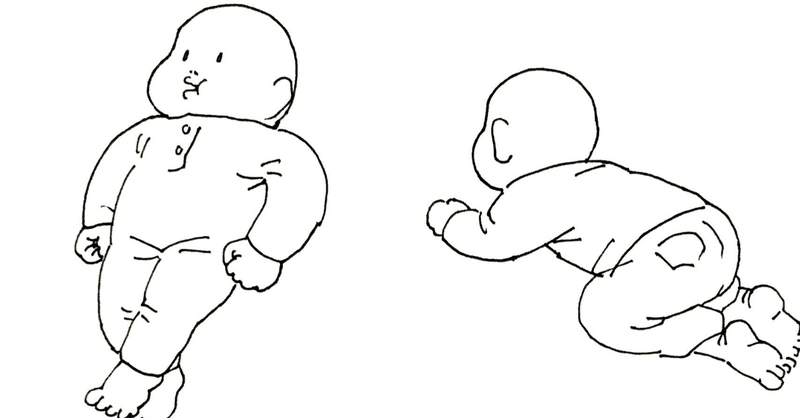

※それにしてもこのヘッダーの絵かわいい!笑

実際こんな感じです。肉肉しくて美味しそうなむちゅこによく似ています

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?