02 | 「信じられる?1番これからって時の21歳で...」

先週の土日に、新潟県新潟市にある沼垂(ぬったり)へ、母と姉と僕の三人でお墓参りに行ってきた。母親の故郷が沼垂のため、先祖代々のお墓もそこにあるというわけだ。

本当は毎年家族でお墓参りに行ければいいのだが、両親は茨城で共働きであったし、姉は千葉の柏で専業主婦をしていた。僕はといえば、東京であっちこっちでよくわからない生活の為に、みんなでお墓参りには行くということはこれまでにあまりなかった。

正直、僕自身今回のお墓参りは10年ぶりくらいである。

家族の風景

新潟へ行く前日に、池袋でホテルに泊まっていた。

3人で家以外のどこかへ行くというのが久しぶりであったから、僕はなんだか遠足気分であった。

層して3人足並みを揃えて新潟へ出発。

と、なればよかったのだが、僕と姉は朝が弱く、全く起きる気配なし。

母「新幹線間に合わないよ!!!」

僕・姉「・・・」

母「もうこんな時間。早く起きて!!!」

僕・姉「・・・(体を伸ばす)」

母はいつもせかせかとしているが、僕と姉は自分のペースを崩さない。

こんなどうしようもないやりとりが田中家の家族の風景だ。

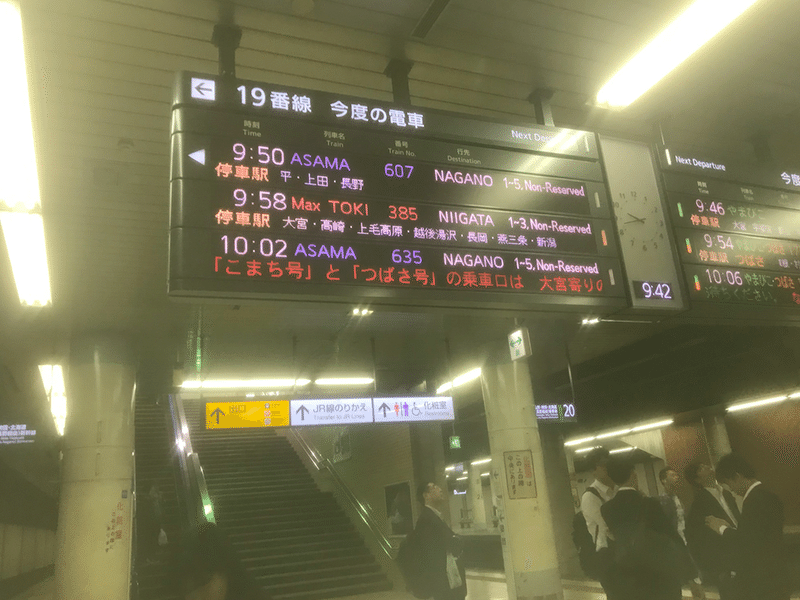

それでもどうにかこうにかホテルを後にし、新幹線へ到着した。

出発の30分前だった。僕らは新幹線に乗った。

普段新幹線に乗る事なんてほとんどないため、なんだか新鮮であった。

僕は金なしのために、ヒッチハイクをしてしまうのだから!

新幹線の中ではこんなやりとりが聞こえてくる。

姉「新幹線なんていつぶりだろ〜。あれなんだっけ?廊下で商品売るやつ」

母「車内販売?」

姉「そう、それだ!あれ1回買ってみたかったんだよねー!」

母「ええー、すごい高いよあれ。やめといたほうがいいよ」

色々と話をしてたはずなのに、ここだけの会話を切り取ったことを後で恨まれそうだ。こんなたわいもない会話が繰り広げられていることが大半と考えるとなんだか可笑しくて笑えてくる。

新潟に着くとまず向かったのは、僕たちの目的であるお墓へ。

歩いていくと面倒のために自転車をレンタルすることにした。

を家族三人で自転車に乗って向かっていたのだが、母と姉は自転車の運転がぎこちない。今にも転んでしまうのではないかと思うぐらい危なっかしいのだ。

僕がGoogle mapを当てにして先頭でゆるりと漕いでいると、

「気をつけてよ〜!前を見て運転して」

と母親のやけに大き声が聞こえてくる。

「うるさいな」と思いつつも、

母親のそれは悪い気は一切していなかった。

この時僕ら家族は、笑い声が絶えなかった。

僕はお墓の前に立ち、「田中」の文字に目を向けた

なんとかお墓のあるお寺に到着した。

車が数台止まっているものの、あたりを見渡しても人がいる様子がなかった。

天気が良かったのもあってか、緑がすごく元気そうであった。

そのことになんだか妙に嬉しい気持ちになった。

お墓の前に立った。不思議と静かであった。

「大澤-おおさわ-」と書いてあるのは、母親の結婚前の苗字だ。このお墓に僕の家系の亡くなった人たちが眠っている。このお墓の横に、眠っている人々の名前が刻まれている石碑に目がいった。

そこに刻まれている苗字に一つだけ「田中」の苗字が書いてある。

「田中 真」の文字。僕の実の兄である。

その文字を見たとき、眠っていた記憶が徐々に蘇っていった。

奥底の記憶

このお墓に眠っている人で、僕が直接会ったことがある、会った記憶があるのは、兄と祖母だけであった。

兄は僕が小学4年生の2月24日に息を引き取った。

確かあの日は、僕が所属していたサッカーの少年団の試合で、母親が会場まで車で送ってくれる予定だった。普段なら目を覚まし、出社しているはずの時間なのに、起きてこない。僕と姉と比べると、兄はしっかり者で、ちゃんとしていたようだ。だから不自然に思い、母親が兄を起こしにいった。

悲鳴が聞こえた。母親の悲鳴だ。

兄が、冷たくなっていた。何度声をかけても動かない。昨日までがまるで嘘のようだ。

母親は泣き崩れていた。その時母親と僕の他に誰かいたであろうか。とても曖昧だ。誰かが救急車を呼んだ。救急車が家へ到着まで、悲鳴が続いた。母親は、ベットに横たわる兄の体を揺さぶっていた。

その時僕はどうしていたのか?

ただただ見ていた。何を感じていたかまでは思い出せない。

とにかく見ていた。ただただその現実を。泣くこともなく、黙って。

救急隊の人がすぐに駆けつけた。

救急隊員は急いで階段を駆け上がった。兄の首に手を当てて脈をはかった。その後、彼らは母親に現実を突きつけるような一言を放っていた。

理不尽ではないか。

何故、奪った。真が何をした。しかも突然。なぜなんだ。

なぜ一番真面目で、働いていた真が選ばれなければならなかったのか。

母親の気持ちを考えたら、胸が痛い。言葉にしたくない。いや、できないんだ。

「今の世界にずっといられるかなんて、誰にもわからない」

その時の僕はどうしていたのだろうか。

ただ見ていたのだ。何を感じていたのだろうか。わからない。

ただただ変わらず見ていたのだ。僕はきっと空気のように、その空間を漂っていた。ただただ母親の悲鳴が鮮明に覚えているだけで、その時の感情が思い出せない。わからないのだ。

この時の情景がフラッシュバックのように蘇った時、新幹線で買った朝井リョウの「ままならないから私とあなた」のある言葉を思い出した。

「人生に何が起こるかなんて、誰にもわからないんだよ」

僕たち家族にいっているのか。僕は当てどころのない憤りを覚えた。

「今の世界にずっといられるかなんて、誰にもわからない」

当たり前のことなのに、僕の心をえぐり取るように沁みた。なぜこの言葉を思い出したんだろうか。僕の記憶装置は本当に出来が悪いようだ。

寡黙な兄は、人想いな兄

そもそも兄との思い出がそこまでないのだ。断片的、というか。

僕がすぐに思い出せる兄との思い出は、サッカーシューズを買ってもらったこと、小学校で一緒にサッカーボールを壁打ちしたこと、家へ帰って自分の部屋に真っ直ぐ向かう後ろ姿程度なのである。きっと、真がそれを知ったらがっかりされてしまうかもしれない。

兄と姉は、大学などには行けなかったようだ。

離婚していた父が仕事が続かなかったことによる度重なる転校や離婚後の収入の不安定さによって、もっとたくさんの理由があるのだと思うが、兄は高校卒業後にすぐに働いていた。自分で働き稼いだ給与の一部を、家族の家計に入れていたらしい。その選択を選ばざるを得なかったのではないかとも思うが、兄の責任感と優しさからだと僕は思っている。

兄は母親や姉に聞いたところによると、家では寡黙だったようだ。

僕もあまり兄が家で話しているところをそこまで見たことがない。ただ友達は多くいたそうだ。きっと照れ屋だったんだろうと思う。言わば、シャイというやつだ。兄がどんなことを考えているのか、家以外でどんな生活を送っていたのかはベールに包まれていた。母親ですら分からないのだから、僕にはわかりっこない。

そんな調子だから、真が彼女を連れてきたときは田中家最大のイベントになった。その年で一番盛り上がったのではないのだろうか。当時家族みんなが驚いた。おそらく、そうであった気がする。

兄は僕にあるプレゼントをくれた

そんな兄は僕にあるプレゼントをくれた。それはサッカーだ。

当時習い事など、特に何かをやっていたわけでもなかった僕に、サッカーをやるきっかけを与えてくれたそうだ。

「さとるにサッカーやらせてあげたら?俺もお金出すし」と、サッカーに必要なものや月謝などを兄が働いたお金で僕がサッカーをやれるようにしてくれていたそうだ。そのことを高校生の時に母親から教えてもらい、僕は涙を流すことになる。

当時はそんなことは何も知らずに、サッカーを習い、毎日のようにボールを蹴っていた。それから高校3年生までサッカーを続けられたのだ。今を思えば、本当にありがとう、と面と向かって言いたい。

そんな昔のことを振り返ったいた時、

「真って、21歳だったんだね。」とボソッと口にしていた。

その言葉に反応した、母親の言葉が刺さった。

「信じられる?一番これからの21歳で」

こんな言葉を静かに囁いて、姉と母親はトイレに向かった。

お墓の前に1人で立った。その時の感情ははち切れんばかりのものだった。

今の感情を忘れたくない。そう思って、スマホの動画ボタンを押して音だけを録音して、目をつぶって、手を合わせた。

目をつぶった時、兄と祖母の顔を想像していた。

「真は21歳だったんだよね、今僕も21歳だよ。」

「やりたいこともたくさんあったよな絶対。彼女と付き合ってたんだから、結婚も考えてのかな。まだ気が早いか。その時、生活とかに必死だったよね、きっと。僕にサッカーをさせてくれてありがとうね。 一人暮らしとかしたかったんじゃないかな。やっぱ茨城じゃなくて、都内とかに興味持ってたの。いや、お酒とか飲んでみたかったな」色々なことが浮かんだ。僕のこの声は届いているのだろうか。今頃あなたに聞きたいことは山ほどだ。

「もっと生きたかったよね」

涙がどうしても止まらなかった。溢れてきた。何度拭っても、溢れてきた。

上着の襟はもうビショビショだった。

色々なことに迷いに迷っていて、且つやりたいことがたっくさんある21歳である僕。21歳で亡くなった兄。

僕の中で、これから人生を歩んでくるであろう"22歳"以降の人生は、なんとなく意味が深い気がした。

少なくとも、真が生きたかったであろう時間が拡がっているんだ、ということをまじまじと感じた。真の分も、なんていうつもりは無いんだ。

ただ今の時間と、周りの人を大切に生きたい、そして挑戦できることはしたいと思ったんだ。

そんなことを胸に秘めている矢先に、遠くから母親と姉の声がだんだんと近づいてくるのがわかった。僕は咄嗟に涙を拭って平気なふりをした。

泣いていることを知られるのが嫌であったのとなんだか恥ずかしい気がしたので、顔を洗いに行った。

そして僕ら3人で手を合わせて、お参りをした。

母親がボソッと「次はいつ来れるのか」といった。

確かに、こうやって3人でお墓参りにくるのはあと何回来るのだろうか。

姉も同じようなことを考えていたんじゃないかな。

この日を忘れたくない。忘れない日にしよう。

そんな思いで、お墓参りを後にして街へ出掛けるのだった。

いつもありがとう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?