読書会紹介&今後の読書会のお誘い

私は先輩がやっていた読書会を引き継ぎ、ここ2,3年ほど読書会の運営をしています。

2018年度のテーマは「詩」。発表者が自分の好きな詩についてレジュメを作り論じる形式でした。教員志望の方が多かったので、島崎藤村「千曲川旅情の歌」や萩原朔太郎「竹」など、教科書に載っている詩が数多く取り上げられました。

2019年度のテーマは「評論」。岩波文庫の評論アンソロジーをテキストにして、昭和の評論について扱いました。小林秀雄「様々なる意匠」、武田泰淳「滅亡について」、十返肇「「文壇」の崩壊」など、さまざまな評論を読むいい機会となりました。

2020年度のテーマは「論文」。近代文学について論じた論文から重要なものを取り上げてみんなで読み込みました。あとで詳しく説明しますが、自分の研究している作家以外の作家の研究動向について知識を得ることを目標のひとつとしていました。

先輩と相談しつつ定めた裏テーマは、「小説以外の文章を丁寧に読む」こと。日本文学を学ぶ人なら作品を詳細に分析することは体に染み付いていると思いますが、逆に作品以外を相手にするときは油断して読みの精度が落ちてしまうこともあります。それをなんとかしようということで、「詩」「評論」「論文」と小説以外のものを読んできたというわけです。

〇2020年度に扱ったテキスト

☆2020年度に扱った論文

・柄谷行人『日本近代文学の起源』(3回分)

・中村ともえ「虚構あるいは小説の生成―谷崎潤一郎『春琴抄』論―」(『日本近代文学』第74集、2006・5)

・村上克尚「「自覚」の特権性を問う―武田泰淳「審判」における小説の可能性」(『日本近代文学』第87集、2012・11)

・武内佳代「ニーズのゆくえ 田辺聖子「ジョゼと虎と魚たち」をめぐるケアの倫理/読みの倫理」(『日本近代文学』第91集、2014・11)

・宮崎真素美「鮎川信夫・「一つの中心」考―論理化しないという論理―」(『日本近代文学』第95集、2016・11)

・梶尾文武「想像力の女性的形状―倉橋由美子の初期《I型》小説―」(『國文論叢』第54号、2019・3)

いくつか説明が必要な部分があります。まず柄谷の本は論文ではありません。これは、当初対面でやるつもりだった読書会が、緊急事態宣言の発令に伴って急遽オンラインになったため、用意していた論文を全員に読んでもらうことが難しくなったからです。とりあえず手ごろな書籍を買ってもらって、読書会自体は続けつつ今後の方針を練る時間を稼ぎました。

論文が『日本近代文学』のものだらけなのもそこに関わっていて、オンラインで公開されている論文に対象をしぼらざるをえなくなったからです。論文は、クオリティはもちろん、扱っているテーマのバリエーションも意識して選んでいます。小説論、動物論、ケア、戦後詩という感じですね。

最後の梶尾先生の論文が『日本近代文学』のものでないのは、最後くらい違う雑誌からとろうと考えたためです。

本当は1年で10回くらいやる予定でしたが、結局8回しかできませんでした。来年は10回キッチリやっていきたいところです。

〇読書会の進行

これから読書会をやりたいという方のために、参考までにこの読書会の形式について記しておきます。

☆基本データ

参加人数:毎回4~6人ぐらい。メンバーの総数は15人前後ぐらい

形式:zoomにてオンライン

頻度:月1回程度

時間:土日に3~4時間程度

進行:司会(僕)1人、レジュメ作成1人(分量自由)。まず、レジュメ担当者から報告。その後論文についてディスカッション。つぎに、その論文が扱っている小説についてディスカッション。

論文を読む読書会ですが、論文をしっかり読むためには結局論文が扱っている作品も読んでくる必要があるので、読書会後半では作品についても扱っています。

主な論点としては、論文を読んでいてよく分からなかったところ、話を広げられそうなところ、異議があるところなどを挙げてもらっています。

レジュメは形式、分量ともに自由ですが、とりあえず論文の理解を共有するために内容のまとめは入れます。そのうえで、自分の感じた疑問点や関連する資料を盛り込んでもらう形式です。

最悪レジュメがなくても読書会を行うことは可能ですが、やはりたたき台があった方が話しやすくなると思っています。

〇読書会をやっていて感じたこと

残念ながら、読書会に参加すると頭がよくなるとか論文が書けるようになるとかそういうことはありません。読書会の意義は、読書会のためにテキストを読んでくる段階にあります。その本を読まなきゃいけない状況に自分を追い込むことで、普段読まない本を読むことが読書会の一番の効果ではないでしょうか。

主催者は、主催者特権で読みたいけど1人で読むにはしんどい本をテキストに選ぶといいかもしれません。さすがに主催者がテキストを読まないわけにはいかないので、読書がはかどることでしょう。そのうえで、当日疑問点や不審な点が解決したらラッキー、ぐらいの心構えでいるのが精神衛生上よいと思います。

読書会のときには、できれば1人その分野に詳しい人を招待しておきたいところです。最悪の場合、「ここわかんなかった」「自分もわかんなかった」「難しいねー」で話が終わってしまう可能性があるからです。話題を広げるためにも、基礎的な知識の提供者がいるとよいでしょう。

ただ、そんなに都合よく専門家が周りにいるはずもないので、主催者がある程度の予習をしておくことにするのがいいと思います。たとえば僕は、武内佳代さんの「ニーズのゆくえ 田辺聖子「ジョゼと虎と魚たち」をめぐる ケアの倫理/読みの倫理」を扱うとき、脚注で示されているケアの本を何冊か読んで参加しました。

加えて、事前に自分の感じた疑問点をはっきりさせておくことも大切です。レジュメがあるとはいえ、報告を聞きながらではなかなか意見をまとめるのはけっこう大変。報告が終わって、「では話し合いに移りましょう。なにか意見のある人はいますか?」――沈黙。というのも悲しい話です。

以上をまとめると、こんな感じでしょうか。

・予習で勉強、ディスカッション本体は楽しむ

・誰か1人くらいは、ある程度の事前知識を仕入れておく(講師役の設定)

〇2021年度読書会のお誘い

2021年度も、オンラインでの読書会を継続する予定です。基本的に参加自由ですので、これを読んで読書会に興味がわいたという方は、ぜひお声がけください。

2021年度のテーマは、「「日本文学100年の名作」を100年分読む」です。

「日本文学100年の名作」は、新潮社から出版された日本近代文学の短編アンソロジーです。新潮社のサイトから紹介文を引用します。

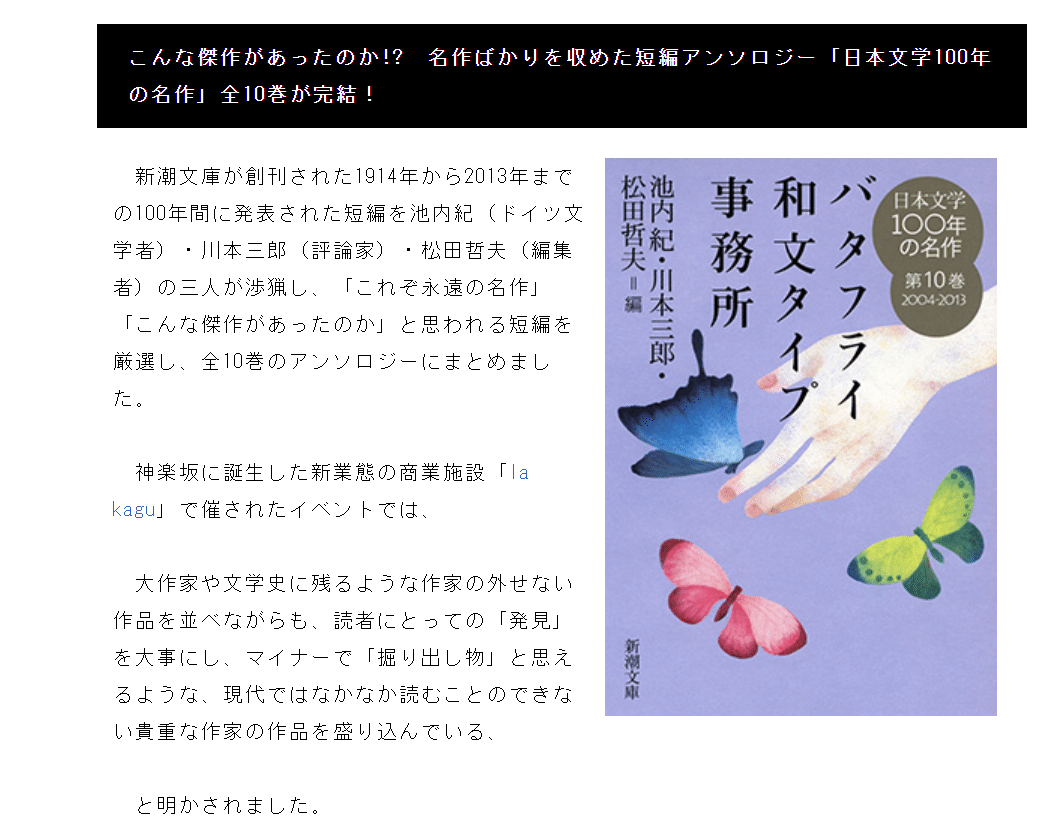

新潮文庫が創刊された1914年から2013年までの100年間に発表された短編を池内紀(ドイツ文学者)・川本三郎(評論家)・松田哲夫(編集者)の三人が渉猟し、「これぞ永遠の名作」「こんな傑作があったのか」と思われる短編を厳選し、全10巻のアンソロジーにまとめました。

神楽坂に誕生した新業態の商業施設「la kagu」で催されたイベントでは、大作家や文学史に残るような作家の外せない作品を並べながらも、読者にとっての「発見」を大事にし、マイナーで「掘り出し物」と思えるような、現代ではなかなか読むことのできない貴重な作家の作品を盛り込んでいる、と明かされました。

〔…〕

収録された作品は全部で145編。詳細な著者紹介のみならず、巻末には編者による各作品の簡明な「読みどころ」を付し、分かりにくい語句には註解もつけました。「どこから読んでも楽しめる」「大きな活字で読みやすい」と評判の「日本文学の新たな羅針盤」となる短編全集です。

(閲覧日:2021年3月7日。引用に際して体裁を一部変更)

1冊で10年分、それが10巻で100年分。読書会を10回すれば、1年で日本文学100年分読めるんじゃないかという計算です。

というわけで毎回1冊ずつ読んでいこうと思うわけですが、議論の際に短編集全体を相手にすると収拾がつかなくなりそうなので、ディスカッションを前後半に分けようと思います。

前半では、1つの短編に集中して議論します。扱う短編は、レジュメ作成者の好みでということにします。レジュメ作成特権です。

後半では、他の短編にも話を広げていきます。前半がうまくいっていれば、後半で話が広がってわちゃわちゃしてもいいかなと考えてます。一応司会者として交通整理はしたいですが……。

基本的には、小説を読む力をつける読書会です。ただし裏テーマとして、文学史について学ぶことも企図しています。

最近の日本文学研究では、文学史(というイデオロギー)自体に対する疑問の声があがっています。それらはある程度賛同できるものなのですが、文学史が頭に入っていないと文学史批判も何もありません。なんとなくでも歴史の流れを押さえておくことで、作家の位置づけを考えた少なるかと思います。

どちらにせよ、現段階ではイメージがあるだけなので、実際に読書会を進めていく中で調整することになるでしょう。よりよい形を追求します。

読書会の日程は参加者にアンケートをとって決めています。参加を希望される方は、この記事のコメント欄やtwitterのDM(このアカウント)をくだされば、読書会の詳細をお伝えします。

興味がある方は、ぜひお声がけを!お待ちしております。

よろしければサポートお願いします。