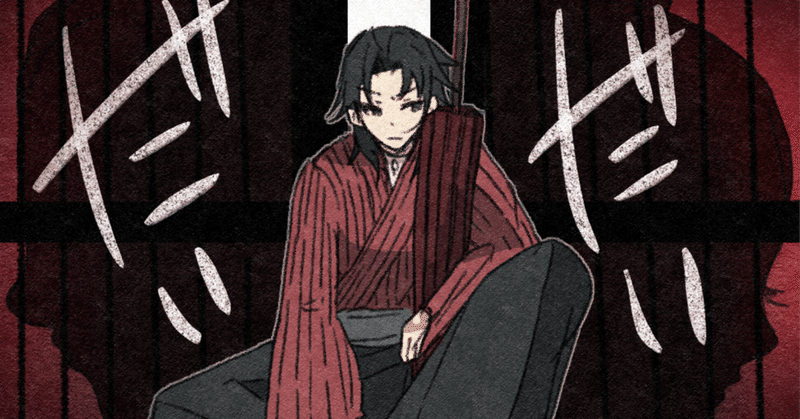

小説:出づるも ダイダイ

※ホラー小説です。

0

「これはダメだネ」

その一言と同時に、ここ数日徹夜して作り上げた原稿は水疱に帰す。

「そ、そんな。先生が仰る通りに修正したんですよ?」

「それがダメなのだよ。小鳥遊クン」

先生と呼ばれた男はそう言い、自分の顎を撫でる。

彼の目の前にいるのは遠方から遥々やって来た目の前にいる書生。見事なまで己に従順であった。

男がヘコヘコしている様を見るのは時折無性に腹が立つが、それでもコイツを使いこなせているという優越感も抱かせてくれる。

「文芸というのはね、奇妙キテレツでなければいけないのだ。小鳥遊クン。躍る、打たれるべきソレを言われた通りにやってみたとあっては、何も動かない。それにキミの話である推理物ならば、益々問題だネ」

そう言っていれば書生の小鳥遊は、ガックリと肩を落とした。ぶ厚いレンズ越しに見える大きな鳶色の目が、失望と諦めを滲ませている。

彼の作品は、まだ一作品も世に出ていない。というのも、お国の方言が強く、なおかつ読者に共感され難い独特な文体が問題だ。

彼は頭が良いのだろう。と、読み手は思う。

現にこの先生と呼ばれる男でもそう思うのだ。数学が出来るなどといったことではなく、閃きというのがある。

「この登場人物はどういった経緯でこう発言したんだい?」と、いう問いかけに対し、彼は本当に分からない様子で「どうしてこんな分かり易い文章を理解出来ないのですか? ここに書いてあるではありませんか」と言ってみせた。

あまりにも無礼なそれに火鉢をひっくり返そうかと思う程であった。

言われてみなければ分からない。改めてじっくり読み返してみると、見落としても仕方がない文字の羅列がそこにはあった。思考を巡らせなければ、その発言に辿り着けない。それを小鳥遊は読者に読み解けと言う。

「そう気を落とさないでくれよ、小鳥遊クン。いつか開花するものがあるさ」

「それはいつでしょう?」

「小鳥遊クン。キミ、次第だよ。……でだ」

そう言って、書生の師は机の上に置いた手紙を掴む。

「何事も体験というのが大事ではないかね。味を知らぬのに食を書くのは不可能だ」

「と、言いますと?」

「キミ宛に宮野のお嬢さんから手紙が来ている。相談に乗って欲しいことがあるそうだ」

相談に乗るという言葉を聞いて小鳥遊は硬直する。

この先生を介して送られる頼み事に碌なものはない。

副業として引き受けて入るものの、問題なのはその内容だ。

「数日、キミを貸して欲しいと言われてね」

「けんど」と、言って小鳥遊は咄嗟に口を閉じた。

お国の言葉使いというヤツが出てしまったからだ。それのせいで周囲からからかわれることが多い。

「けど、先生。僕は執筆作業がありまして……」

「小鳥遊クン。弘法筆を選ばずという言葉があるじゃないか。たかが土地が変わっただけでキミは筆を止めてしまうのかネ? いやいや、そんな事はないだろう。……そう、あってはいけないものだ。宿で執筆というのも趣があっていい事じゃないかネ? え?」

その言葉の裏から断れる状態ではない、と小鳥遊でなくても分かるだろう。

小鳥遊は今にも溢れそうな不平不満、そういった類の言葉たちを飲み込み、手紙を受け取った。

「明日の朝、向かいなさい。相手はなんたって――……」

1

キミとは比べ物にならない良いところのお嬢さんなのだからね。きっと謝礼も良いだろう。

雪の吹きすさぶ夜。

小さな離れで小鳥遊は、女……宮野アキ子と向き合い座っていた。

アキ子は齢十八を越える。それが、どうしてこんな無愛想な男と夜を共にしなければならないのか。

それには、理由があった。

薄い壁を叩きつけるよう雪が舞う。

ただの風の音がする度に、雪がぶつかるだけの音に、部屋の隅で座っている女が、一々体を震わすのを小鳥遊は煩わしく思っていた。

あと少しで、日付が変わる。

アキ子も、その父親も、詳細は何も語らず、ただ「アキ子を守れ」とだけ言った。

「なぁ、わしは何からお嬢さんを守ればえいがよ。手紙には何も書いちょらざった。『詳しくは、ここでは話せない。来て説明を受けろ』それだけで来るがは、わしくらいぜよ」

小鳥遊が尋ねるとアキ子はビクリと身体を震わせた。伏せた長い睫毛の間から怯えきった瞳が見える。

その女は美しかった。

最初こそ小鳥遊は男女のもつれだとばかり思っていたが、雰囲気を見るにまた違うらしい。

「何から話をしましょうか」

女はそう言ったが、ふざけている様子ではなかった。彼女もまた、この状況に弱りきり、そして小鳥遊と同じように混乱しているようだった。

「ある晩から私の部屋に何者かが来るのです。扉を叩くだけで入ろうとはしません」

「叩くだけやったら、洋室ではのうて和室に入ったらええ。障子は叩けん」

「障子に影が映ったらどうするのです?」

アキ子は泣きそうな声で言う。

「人かそれ以外かは、分かるろう?」

そう言い捨てた小鳥遊だが、彼も大の怖がりなため、その言葉に重みはない。

「家の人じゃないがか? 何人も使用人がおったき。わしはすれ違ってしかおらんが」

小鳥遊はそう言いながらこの敷地に入ったことを思い出していた。

ついたのは、夕方だった。

それ故か、挨拶も碌に出来ず、詳しく知らないままこの女と離れで寝ずの番をすることとなった。

ただ、複数の使用人とすれ違った気がする。

「違います」

アキ子は、即答する。

「私の世話をしてくれるのはダイダイです。彼女以外は、余程のことが無い限り呼びませんし、部屋には通しません」

「ダイダイ? それが名前やか?」

「渾名です。彼女からそう呼べと言われていて……」

「ここに連れて来とーせ」

「ダイダイは……男の人が苦手と言っていて……」

アキ子は怯えた調子で小鳥遊を見る。それも仕方がないと小鳥遊自身も思う。

副業の時の小鳥遊は、日頃の反動かいささか横柄であった。

赤い着物に赤い番傘、メガネを外し視力が下がる故に相手を睨むように見やる。敬語も崩し、お国の言葉を使う。

それがこの副業”幽霊・物怪退治”での彼の姿であった。

「どういたもんか」

小鳥遊がボリボリと頭を掻いていると、不意に音が止んだ。

ズリ、ズリと何かが聞こえる。

離れの周りを何かが這いずっている。

「いなーい いなーい」

小さい声が聞こえる。

女は顔を真っ青にし、小鳥遊は番傘を強く握りしめる。

その声にアキ子は息を呑んだ。

ダイダイ……。

声にはならなかった。ただ、真っ青な唇がそう動いた。

声が遠くに……おそらく、母屋に向かったのだろう。再び、沈黙が流れた。

2

それからまだ十分も経っていない。

離れにいる男も、女も顔を青くしながらいつ来るか分からない”ソレ”の襲撃を待っていた。

「ダイダイは、人じゃな?」

「はい」

「けんど」

と、小鳥遊は続ける。

アレは、けっして人の雰囲気ではなかった。

顔こそ見えなかったが、直感が、体がそう告げていた。身体中の毛が逆立ち、腹の底から冷えてくる。それはアキ子もそうなのだろう。

「ダイダイについて話しとーせ」

アキ子は震えながら身を縮こませ、声を紡いでいく。

「ダイダイ本人から生い立ちを聞いたことがあります。母は春売り、父はその客だそうです。父は、見たことが無いと言いますが、それでも、父親似というのも、本人がそう言っていたのです。

ダイダイの母は彼女を捨てました。「子だけでも厄介なのに醜いなんてそれ以前の問題だ」と、常日頃から彼女を罵っていたそうです。

橋の下にいた彼女を拾ったのは父です。ダイダイは生き延びたかったのでしょうね。父に嘘をついて使用人になろうとしたのです。小鳥遊さんは使用人たちとすれ違ったと言っていましたね。その中で背の高く少し横に広い子がいたでしょう?」

小鳥遊はすれ違った使用人たちの事を再度思い出す。

アキ子は「少し」と言っていたが、あの中で肥えている女は一人だけだった

丸太のように太い足、ぼってりと膨れ上がった顔ゆえか、開く目は細く、常に笑っているように思えた。

ダイダイ……。その渾名をつけたのは、おそらくニキビを潰し為に橙のようになってしまったあの顔面からだろう。

「ダイダイが女と知って父は驚き怒りましたが、それでも彼女を引き続き使用人として働かせました。哀れに思ったのです。ここで捨てたら生涯孤独だろうと……彼女の将来を悲観したのです。ダイダイは嘘をつく癖こそありましたが、よく働いてくれました」

アキ子はそこまで言うと、涙で顔を濡らしながら小鳥遊を見た。こんな状況でなければ、きっとその顔に惚れ込んでいただろう。

「小鳥遊様。私はたしかに裕福な出ですが、相応に人間の醜さを常に見てきました。私には父しかいません。母は私を産んですぐ死にました。だから財産を狙った女が、沢山ここにやって来ては「自分と結婚してくれ」と、父に言います。

私は泣いて嫌がり、ダイダイと共に反対をし……時には言い寄る女に嫌がらせをしました。けれど、私に近づく男もいました。どの男も見ているのは私ではなく、この土地と資金です。味方になってくれていたのは、ダイダイだけでした。結婚したらきっと殺されてしまう、そう彼女は心配してくれたんです。

ねぇ、小鳥遊さん。貴方は人を好きになったことがおありでしょう?

恋ってなんでしょうか。私には分かりません。私の周りの男達は私の財産か顔しかないのです。……だから、最初の夜扉を叩かれた時、それこそ夜這いだと思いました。私、恐くて部屋の隅に隠れたのです。昔ではないのだから……。そんなこと、嫌だったんです」

不意に、また何かが這いずる音が聞こえた。

叩くための扉を探しているのか、それはグルグルと離れを回る。

「賢明な行動やった。声をかける、扉を開けるは一番せられんことやき」

小鳥遊は赤い番傘に手をかける。

それは未だにズリ、ズリと這い回る。

「父に言っても聞き受けられず、ダイダイに頼んで貴方を呼びました。でも、これはきっと何かの誤解です。ダイダイはこんなことをしません……」

小鳥遊は答えず番傘を刀のように扱い手をかけている。

カリ。

と、爪を立てる音が聞こえた。

「そがな事は知らん。わしは、お嬢さんを守る為におる。扉の向こうにおるのが、人やろうが、そうではなかろうがお嬢さんに危害を加えるなら相応のことをせんとならん」

そう言う小鳥遊の目は鋭い。

ビュウビュウと、雪は壁を叩く。

離の扉は整備されていないらしい。カタカタと揺れ、扉が開き始める。

芋虫のような指が、その間に挟まって扉を開ける。

そこに立っていたのは、能面のような顔をしたダイダイであった。

目は黒く濁り、けれど、ニンマリと目を細めて口角は上がりニタリニタリと笑っている。

その女の包丁が握られている。

すぅはぁ。

と、口呼吸独特の音を鳴らしながら、それは一歩また一歩と足を動かし部屋に入ろうとする。

「入ったら、斬る」

小鳥遊は唸るように言う。

すっと番傘の柄を抜くと、そこからは日本刀が顔を出した。

ダイダイはボソボソと口を動かさず呟く。

「 」

口は大きく動かないが、それでも興奮しているのだろう。唾が飛ぶ。

「憎い……。憎い、憎い、憎い」

文字通り、凍り付いた笑顔でダイダイは呪詛を吐く。

「どいて憎いかは知らん。やけんど、お嬢さんに近づかんでくれんか? え?」

小鳥遊はそう言いながら、お守りがぶら下がる刀を女に向ける。

ダイダイが包丁を突き出して走り出した。奇声を上げ、髪を振り乱し、それこそ鬼のような様だった。

それでも小鳥遊は驚きも怒りもせずその腕を容易に避けると、ダイダイの長い黒髪をバッサリと切り落とした。

ダイダイは自身が斬られたと勘違いしたのだろう。

怒りとも悲しみとも取れる奇声を上げて裸足のまま部屋から出ていった。

「追うてはならん!」

走り出そうとしたアキ子にぴしゃりと言いつけた、小鳥遊はすぐさま扉をしめ、札を貼った。

「ダイダイは……。ダイダイは、取り憑かれたのでしょうか?」

恐怖のあまり泣き出した女は、嗚咽の中で言葉を絞り出す。

「詳しゅう見んと分からん。日が昇ったら行くき、気をしゃんと持ちゆうがよ」

そう言う小鳥遊ではあったが、しかしその瞬間、彼は怖さのあまり情けなくヘナヘナとその場に座り込んだ。

3

日が昇り、離れにいた二人はダイダイがいるであろう部屋に向かった。

障子を開けるとそこには、部屋の隅で震えているダイダイがいる。

「ダイダイ……」

アキ子が近寄ろうとしたのを小鳥遊は止めた。

顎で指し示すのは、ざっくばらんに切られた髪と霜焼けでパンパンに腫れ、土で汚れた足であった。アキ子は驚いて小鳥遊を見た。

ダイダイは大きな体を小刻みに揺らし、悲痛な声をあげている。

「お嬢さんを苦しめたんは、お前か?」

小鳥遊の問いかけにダイダイは声を上げるだけで応えない。

「苦しむお嬢さんが、見たかったがか?」

けれど、小鳥遊の言葉を止めたのはアキ子であった。

「いいんです。小鳥遊さん。……ねぇ、ダイダイ。私は、この事を黙っています。全ては私の勘違いとします」

今にも泣きそうな顔を無理矢理笑んで見せながらアキ子は言った。

「だから、気にしないで」

そう続けた瞬間、ダイダイがアキ子に飛びかかった。

小鳥遊が番傘を開かなければ、きっとアキ子は刺されていただろう。

紅い和紙の向こうで、番傘に直撃したダイダイが鬼の形相で泣いている。

細い目から大粒の涙を流し、不揃いな歯をギリギリと鳴らし、霜焼けに腫れた素足で床を叩く。反動で包丁が床に落下したのか、それでも彼女は傘を掴み、壊そうとしている。

「そうやって、いつだってアンタは私を哀れに思うのよ!」

嗄れた声は大きく、静まり返った朝に響いた。

「私を見てバカにしていたんだ。ずっと、ずっと、ずっと!」

アキ子はダイダイの声の大きさにも驚いてはいたが、彼女の憎悪たる声に涙を溢れさせた。

「なにが、辛いだ。悲しいだ! たかがそんな事で!」

ダイダイはそう叫びながら、小鳥遊の番傘を壊そうとする。

「私を笑っていたんだ!」

「そんなこと……っ!」

と、アキ子は言うが、ダイダイの怒号にかき消されて反論さえも許されない。

「何が人間の中身を見ただ! 私は、お前なんかよりも倍、見ているのに!」

嗚呼、と小鳥遊は思う。

傘の先から見えるそれはなんと醜いことだろう。そして後ろにいる女のなんと美しいことか。

同じ”泣く”という行為でも、皮によって抱く感情がこうも異なる。

ダイダイは、常日頃からアキ子に嫉妬していたのだろう。

綺麗で無垢なアキ子によって、グツグツと煮えたぎる重湯を幾度となく飲まされたのだろう。それで内から癒えない傷を溜め込んだ。

「けんど、心まで醜うなったらいかんちや」

小鳥遊はそう言って、傘を素早く閉じるとダイダイの鳩尾を突いた。いくら肉を纏っていても、そこは人間の急所には変わりない。

怒りに我を忘れたダイダイは、そんな攻撃がくるとは予想していなかったのだろう。

彼女は後ろに吹っ飛び、胃の内容物を出しながらその場に崩れ落ちた。

倒れる瞬間、ダイダイは能面のような顔のままニンマリと口を開けた。

その視線の先にはハラハラと涙を流すアキ子がいる。

「お嬢さんは……、困ってる姿も愛らしいんですね……」

それは小鳥遊が持つ刀よりも鋭い言葉であった。

きっと、守る対象が泣いている対象がダイダイであったなら話は別だろう。

彼女が泣いても困っていても、手を差し伸べる人はいるのだろうか。もし、いたとしても、それは、美しいこのアキ子がいるせいでは無いのだろうか。

小鳥遊はダイダイが気絶したことを確認してからアキ子を見た。

「生き霊を知っちゅーか? 人の念が形になって飛ぶがよ。……けんど、コイツの念は常に内に籠っちょった。溢れる念は形を歪ませて、本物を乗っ取った」

そこまで言って小鳥遊は「いんや」と首を横に振った。

「乗っ取る、ち言うのはおかしいのう。それも本人に変わりはないき。ただ、隠しちょった気持ちが表に出てしもうた。それだけの話ぜよ」

「ダイダイは……私を殺したい程、憎んでいたんですね」

アキ子は泣きながらダイダイを見ていた。

悲しい訳では無い。近くにいたダイダイの心を気が付かなかった自分に嫌気がさして涙が溢れているのだ。

「私は、人が醜いと言いました。何も分かっていない表面ばかりだと。それは、私自身もそうなんですね。私は……知らない間にこの子を追い詰めていた」

「人はどこで傷つくか分からん。分かったらそりゃ人じゃのうなっちょる」

騒ぎを聞き付けた家の者達も、ただただ黙って気絶しているダイダイを見ていた。

吐瀉物にまみれ、足は汚れ、髪は乱れ。その有様を見て誰がどう思うか、それこそ誰も分からないことであった。

目覚めたダイダイは、最初のうちは混乱していた。だが、周囲の人間を、そしてアキ子を見、自身が何をしたのか瞬時に理解したのだろう。

後日、遺書を残し川に身を投げた。遺体はあがっていないが、おそらく死んだのであろうと結論づけられた。

あまりに報われない話であった。

ダイダイの遺書にはアキ子に好意を持っていたが、それと同時に強い嫉妬と憎悪を持っていた。といった事から書き始められていた。

アキ子に言いよる者の中には、本当に彼女に好意を持っていた者もいた。しかし、ダイダイはそれが許せずアキ子に嘘を教えた。そして、自分と同じように疑心の種を撒いていた。

傷心するアキ子を見て安堵すると同時に裏で笑っていた。

身も、心も醜い自分を見られて耐えられなくなった。

そういった内容があの身体とは思えぬほど、小さな自信の無さを表した字で綴られていた。

ダイダイという名も母親が「橙の肌を持つ娘だ」と、罵ったものから来ていたという。

悔やんでも、悔やみきれない。と、アキ子は小鳥遊へ寄越した手紙に書いていた。

ダイダイを苦しめていた自分が許せない。

アキ子からの手紙はそこで終わっていた。手紙には涙の跡が残っている。

小鳥遊は手紙を丁寧にたたみ直しながら、あの時の事を思い返していた。

ダイダイの部屋に行った時、彼女は部屋の隅で肩を震わせ声をあげていた。だから、アキ子は哀れに思ったのだろう。

けれど、と小鳥遊は思う。

ダイダイは確かに啜り泣きの声をあげていたが、涙は流していなかった。涙を初めて見たのはアキ子が哀れと口を出した時ではなかったか。

――……ダイダイは嘘をつく癖こそありましたが、よく働いてくれました

アキ子はそう言っていた。

アキ子の家に入る時も、たしか父親を騙していたというではないか。それに、ダイダイの話は全て彼女本人から聞いた話である。

小鳥遊は黙ったまま手紙を引き出しにしまった。

・ ・ ・

あの手紙が届いてさらに数ヶ月後、小鳥遊に一つの噂が届いた。

アキ子が死んだはずのダイダイに腹を刺された。幸いアキ子は軽症で済み、ダイダイは相応に処分されたという。

それ以上の詳細は不明。おそらく家の恥になるからと、緘口令が敷かれている。

小鳥遊は万年筆を置いた。

この怪奇な話を書き起こしても良かったが、とうてい書く気にはなれなかった。

「読者は美しい結末を待っちょる」

そう呟くと、遠いところからダイダイの怒りとも悲しみともとれる声が聞こえた。

サポート有難うございます。紙媒体やグッズ作成に使用したいと思います。