Twitterで話題の謎の映画を見てみた 〜あるいは80年代カルチャー入門〜

Twitterで謎の映画として話題になっていた作品を見てみた。

詳細不明な映画『悪魔ですとーりー』(1983年)の16mmプリントを発見したので4Kでスキャン・修復しました。缶には「夏木プロ」の名前および初号としか書かれておらず、ネットで調べても公開年やスタッフの名前以外全く分かりません。情報をお持ちの方を探しています。https://t.co/SCPIPUaUlO

— Kineko Video (@kinekovideo) January 7, 2024

『悪魔ですとーりー』(DEVIL DE STORY)というタイトルの1983年製作(公開?)の映画らしい。

いかにも80年代のインディーズフィルムらしい退屈な内容かと思いきや、意外におもしろくつい最後まで見てしまった。

主人公のぼんくら大学生男子がガールフレンドとフロイトについて“議論”しながらセックスしたりSF小説をものして新人賞を取ったかと思いきやその後鳴かず飛ばずで絶望したり先輩と組んでビニ本(ビニール本。今で言うエロ本。当時は自動販売機で売られたりしていた)編集に乗り出しポルノ女優と寝たりするもののわいせつ物頒布のかどで先輩が逮捕されあえなく会社倒産の憂き目にあったりするうちに現実と妄想の区別がつかなくなりファンタジーとしての脳内砂漠をさまよいつづけた末に「平凡な」現実世界へと帰還する、というストーリー。

全体として、何者かになろうともがきつつその都度行き当たりばったりの行動を取るが結局何者にもなれない青年の悲哀を、当時流行の文物やスベりまくりのギャグを添えコメディちっくに描く作風で、おそらくこの手のものは当時無数にあったのだろうが、あ・軽い(明るい)雰囲気の奥底にネクラな時代の重苦しい本性が滲んで見えるあたり、80年代の独特の空気感を掴むには好個の一品と言えるのではないかと。

大量消費主義社会の到来によって生じた「お金を払えばなんでも手に入るけどなんだかいつも物足りない」空虚感が再度別様の形でクローズアップされたという点で、80年代カルチャーは60年代のリヴァイヴァルと言えそうで、「砂漠をさまよう男がさまぞまな異形の者たちから課される試練をくぐり抜けて成長する幻想譚」という本作の物語の大枠はアレハンドロ・ホドロフスキー監督によるカルト名作『エル・トポ』(製作はぎりぎり1970年だが)からの借用だろうし、同じく60年代アングラカルチャーの先導者ケネス・アンガー監督の諸作からの影響も垣間見える。

全編を主人公のモノローグが支配するうるささ・内容空疎な言葉の過剰性にうっかり最近見たばかりのデヴィッド・フィンチャー監督の実験作『ザ・キラー』を想起しつつ、

何者かになろうともがく主人公を絶えず退屈な現実に引き戻そうとする「平凡さ」が全国各地の“庶民的な人々”が愛飲する「平凡ドリンク」として表象されたり、四角四面の身体を持った豆腐のような怪人(「平凡さん」と名付けよう)として直接に形象化されたりする演出をおもしろく感じた。

モノローグの過剰性によって示される青年の肥大した自意識と平凡さんとの対決、またビニ本の“被写体”として自己を露出する女性の問題など、本作が伝える「何者かになりたいのになれない」自己不全の感覚は、現代でも充分通用するテーマなのではないだろうか?

(というか、要するにぼくらはなにも変わっていないのだ)。

80年代のあ・かるくネクラな(どちらも当時の流行語)矛盾した空気感や、クリーンな砂漠をさまよう旅人として表象される“空虚なわたし”のありかたに興味がある人、また個人的には、60年代のリヴァイヴァルたる80年代のリミックスをルーツに持つバンド・アーバンギャルド(リーダーの松永天馬氏はこの映画をどう見るだろう?)のファンの人たちに、ぜひとも一見をおすすめしたい。

※以下、劇中ショットの引用を交えた補足。

ネタバレ(という言葉が本当のところはなにを意味しているのか、僕にはいまひとつよくわからないのだが)が含まれるかもしれない点と、引用画像に一部過激な内容が含まれる点をあらかじめ警告しておきます。

(クレジットはYoutubeの自動翻訳機能によるもの)

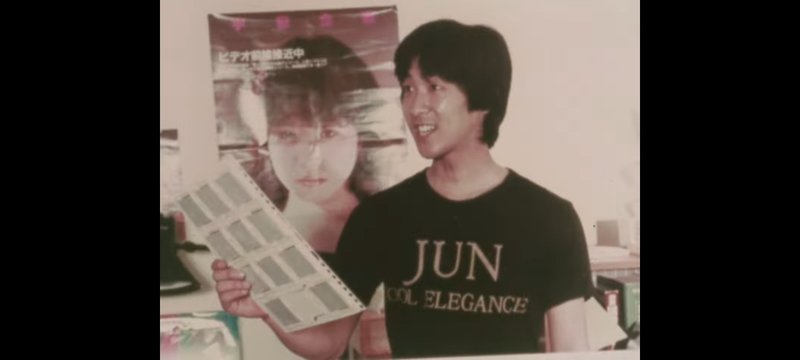

80年代はいわゆるDC(Designers & Characters)ブランドの流行期であり、ブランド名に固有の意味なり優越性を求める記号的消費の傾向が加速した。

JUNは当時のサブカル女子たちのバイブル的雑誌OLIVEの中でも「オリーブ男子に着てほしい服」として宣伝されていたり。

80年代には、角川出版が書籍と映像作品を横断するメディアミックス戦略を仕掛け、往時のアイドルブームと共振した。

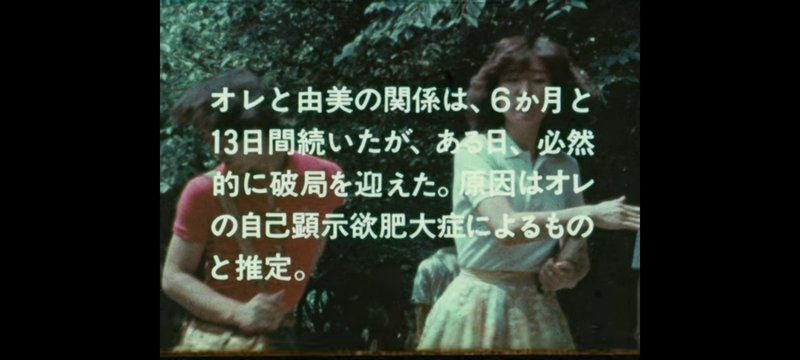

わざわざ画面内に活字としてクレジットされることから、これが本作のテーマを端的に表す重要なセリフ=モノローグであることがわかる。

この「自己顕示欲肥大症」なる言葉を「承認欲求」という言葉に置き換えて考えてみれば、“空虚なわたし”を巡る問題が現代と地続きである点は明らかだろう。

80年代には、ビニ本など表現上の規制の少ない雑誌媒体の隆盛やいわゆるエロ漫画ブームの流れのなかで才能ある作家が多数輩出されるに至ったが、多くの場合雑誌編集を手掛けていたのは1人(!)ないしごく少数の男性たちであり、女性の立場からのまなざしの送り返しが欠如していた。

特にクリエイティブな現場におけるこうしたフェミニズム的な問題は、残念ながら現在にまで引き継がれてしまっている。

上記のような80年代カルチャーやエロ漫画雑誌界隈における女性視点の欠如については、かつて漫画ブリッコという雑誌をほとんど一人で編集していた評論家の大塚英志が『「おたく」の精神史 1980年代論』の中で、当事者としての自己反省の念を込めた上で指摘を行っている。

それはそうと、このシーン、覗き見的な構図といい、色使いといい、ドイツの名匠ヴィム・ヴェンダース監督の映画『パリ、テキサス』のナスターシャ・キンスキー演じるコールガールの場面にそっくりだ。

あちらの製作は1984年。なんと本作のそれの翌年に当たる!

もしかするとヴェンダースはどこかで『悪魔ですとーりー』を見ていて、その内容をパクッたのかもしれない。

(すいません冗談です許して·····とはいえ、あの映画も実際には巷間言われているような感動作ではなく、どちらかと言えば本作の作風に近いキッチュな微エロ映画なのではないでしょうか?)

野生動物の保護にご協力をお願いします!当方、のらです。