スキル:抽象的な表現で指導される効果(第43号2023/10/15)

こんにちは。インストラクターChiakiです。

今回のテーマは、指導者が使う表現についてです。

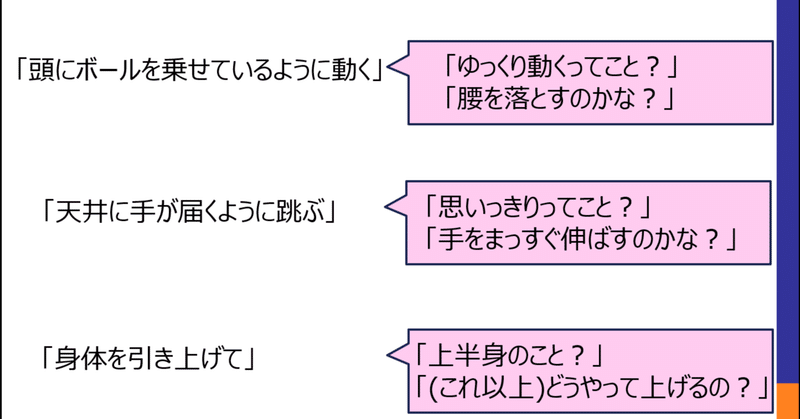

指導者が指導する際に使う表現は、具体的な身体の使い方を伝える場合もあれば、何かをイメージをさせるような抽象的でやや曖昧な表現だったり、さまざまと思います。

たとえば、垂直跳び(ジャンプ)をするときに

「天井に手が届くように高く跳ぶ」「ジャンプの直前はできるだけ素早く床から足を離す」

という伝え方をする指導者もいれば

「股関節、ひざと足首をしっかり曲げる」「曲げた筋肉を素早く伸ばす」

という伝え方をする指導者もいます。

スポーツ科学の分野では、前者のような伝え方を外的指示、後者の伝え方を内的指示と呼んでいます。

外的指示:運動スキルを遂行する時、アスリートの注意を環境要素(用具、天井、壁など)に集中させること

内的指示:運動スキルを遂行する時、アスリートの注意を身体部位(膝関節、足関節、脚部など)に集中させること

運動学習において内在的フィードバックの情報は新しい運動行動を学習するうえで重要な情報であり、その情報に対して選択的に注意を向ける必要がある。その注意の向け方は、身体に意識的な注意を向ける「内的焦点(internal focus)」と、身体以外からもたらされる情報に意識的な注意を向ける「外的焦点(external focus)」に分けられる。

どちらの指示のほうが有効なのか?という点については研究論文のなかでも見解が分かれていて、なおかつ、青少年アスリートに関するエビデンスは少ないようですが、年齢が若くスキルレベルが比較的低いアスリートに対しては、外的指示、つまり身体以外に注意を向ける伝え方のほうが支持されているようです。

わたしの考えとしても、身体の使い方に目を向けるような内的指示は分かりやすくはあるけれど意識するあまりにかえって力んでしまう、上手くいかないなというケースもあります。ある程度スキルレベルが高くて身体をコントロールできる感覚のある人には良いと感じています。

一方で、身体以外に注意を向けさせる表現は、伝わりやすそうな印象もありつつ、受講者によっては「抽象的すぎて分からない」と感じる場合もあるかもしれません。そういうときは、両者をミックスさせたような形で伝えると伝わる場合もあります。

バレエやダンスなどの審美系競技では、とくに外的指示のほうが多い印象ですね。おそらく、芸術性を身体で表現するような競技に関しては、表現力の獲得も意図した伝え方なのだと思います。

ちなみにダンスの解剖生理学テキストとも言われる書籍『ダンスの解剖・運動学大事典』(クリッピンガー著、西村書店2013)では、ダンスやバレエの指導場面で多様される表現の解説も随所に書かれています。

"やわらかく降りなさい(Land Softly)"

"つま先から踵に足を通り抜けるように着地しなさい(Go Through Your Foot)"

"筋でなく、骨で踊りなさい(Use Your Bones, Not Your Muscles)"

ちょっとむずかしい表現ばかりですが、ご興味ある方は図書館などでぜひ確認してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

★YouTubeではもう少し詳しく解説しています。

もし気に入っていただけましたら、次回の更新もぜひ楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。