血糖値データを患者さんの教育に活かす--PHRをハブとした最新のデバイス活用への期待

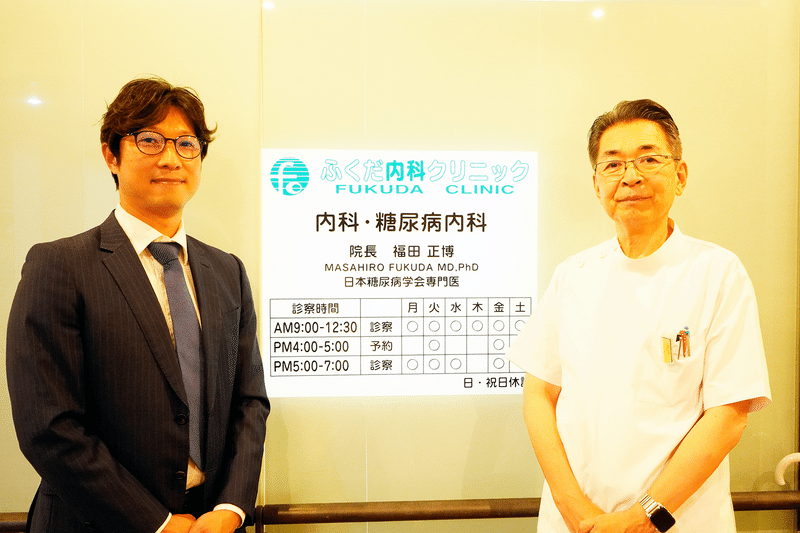

今回は、糖尿病を中心とした生活習慣病治療に特化したクリニック、医療法人弘正会・ふくだ内科クリニック・院長の福田正博先生にお話を伺いました。

糖尿病専門医として日々の治療、患者さんの生活改善にどのようにPHRを活用していくか、多様なデバイス連携により、どのように糖尿病治療が変わっていくかなど、福田先生ならではのご意見をいただきました。

-まずは先生のご経歴について、伺わせてください。

大阪大学医学部老年医学講座(第四内科)入局後、医学博士号を取得し、1988年には米国ハーバード大学ジョスリン糖尿病センターへ留学しました。これまで一貫して糖尿病の基礎研究と臨床に関わっています。その後、市中病院で糖尿病外来を立ち上げた後、いっそう糖尿病に特化した診療を行いたいと思い、当院を開設しました。

-先生が糖尿病を専門にしようと思われた当時の糖尿病の現状はどうであったのでしょうか?。

ちょうど糖尿病患者さんが増え始めた時期でしたが、当時の治療薬はインスリンとスルホニル尿素(SU)薬が中心で、ビグアナイドが再評価されつつある時期で、HbA1cの検査もまだまだ一般には知られていない時代でした。

入局した医局研究室が糖尿病研究グループで、池上博司近畿大学前教授の推薦で糖尿病診療のメッカであるジョスリン糖尿病センターに留学し多くの知見に触れられたのは大きかったと思います。

糖尿病治療は生活習慣改善あってこそ

「医師は患者さんのサポーター」

-ジョスリン糖尿病センターでは、患者さんの「教育(生活習慣改善)」を非常に重要視されていると伺っています。

そうですね、特に2型糖尿病は患者さんご自身に生活習慣を見直し改善していただいてこそ、治療の効果が出ます。

救急医療のように医師が中心となり「命の危機」にある方を救う、医師は治す人、患者は治される人といった医療ではなく、我々医療者は、患者さんのサポーターのような立ち位置です。

しかし、患者さんの食生活や運動習慣など行動を変えていただくことは、長年の生活習慣や社会的環境などがあり、なかなか困難な場合も少なくありません。患者さんの現在の状況を的確に把握し、その問題点を患者さんとともに抽出、共有し、改善策を共に考える、糖尿病の生活指導は「コーチング」です。そして100人の患者さんがいれば、100通りの伝え方があり、生活習慣改善を指導する上で個別化を大切にしています。

そして、そこにPHRの介在価値があると思っています。

1-2ヶ月に1回の診療以外でも「常につながっている」というのは非常に大切です。患者さんがPHRにデータをきちんと入力し情報を開示していただければ、通院までの期間に私たちが様子を確認することもできますし、機器連携やアプリ連携、サーバー間連携により血糖値自己測定データ、血圧データが蓄積されてくると患者さん自身の努力も可視化されます。

治療に対するモチベーションの維持に役立っていると思います。

常に「医師とつながる」認識と

「自分で記録する」モチベーションが血糖値コントロールには大事

-入力が手間というお声はありますか。

手間がかからないかというとそうとは言い切れませんが、私は自分で記録することにも意味があると思っています。何でも自動化するというより、適度に入力箇所が残っている方が自然に意識が向くという側面もあります。それが行動変容に結びついていくのではないでしょうか。

-先生は2018年から当社のPHR「Welbyマイカルテ」をご利用いただいておりますが、実際に導入されてみて、その前後に変化はありましたでしょうか。

当院のPHR利用者の9割は2型糖尿病患者さんです。最近は高齢者の方でもスマートフォンを使いこなす方が増えています。そうして使用を開始した方は通院の継続率も高く、血糖値や血圧の値も良い方向に向かっていると思います。

-導入の際にご苦労などはなかったでしょうか。

社会にスマートフォンが浸透するにつれて、受け入れられやすくなっていると感じます。スマートフォンアプリはごく自然に生活の中で使用されているので、感覚的にはその延長でしょうか。

PHRの紹介と推奨は私の方で行っておりますが、導入の際にアプリの扱いに不安のある方は当院の受付スタッフがサポートをしておりますし、食事管理をされている方は栄養士が指導に利用するなど、導入と利用で院内での役割分担も自然にできている状態です。

-ご活用いただき、ありがとうございます。今後どのような機能があると、当社のPHRはさらに使いやすくなるか、ご意見をいただけますでしょうか。

最近は、従来の指尖から採血する血糖自己測定(SMBG)に加え血糖管理のツールとしてリアルタイムCGM(Continuous Glucose Monitoring/持続グルコースモニタリング)が注目されています。現在はインスリン治療患者さんのみが保険適応となっていますが、経口糖尿病薬や食事療法のみで治療中の糖尿病患者さんにおいても、食事の内容により食前後の血糖値が変動することが可視化され、どのような食事が血糖を上げないのか上げるのかなどが学習でき、教育的観点からも有用です。これをPHRと連携し、食事の写真を撮影し、蓄積していければさらに得られる物が多いと思います。ただ現在は前述のようにインスリンを使っていないと自費ということになり、ややコスト高となりますので、新しい薬剤投与などを開始する時など、要所で従来のSMBGと併用していけば良いと思います。

血糖値の平均値の変化を可視化することで

患者さんのモチベーションを維持し、納得感の大きな治療を継続

-糖尿病治療におけるデータ活用について、先生のご見解を伺えますでしょうか。

血糖値の正確な数値は患者教育と治療に大きな意義を持ちます。食事後の血糖値の増減を測る、そして生活背景を知った上で治療に前向きになっていただくよう指導し、さらにその生活改善後の変動をモニタリングして、血糖値の平均値の変化を可視化できることは大きいと思います。

その治療が自分にあっているかどうかが明確になってくるとモチベーションにつながりますし、新たな薬剤の投与や量を増減するときにも、患者さんに納得感が出てきます。

-ありがとうございます。最後に当社に期待することを教えていただいてもよろしいでしょうか。

先々は電子カルテ連携により、肝機能や腎機能などの検査結果をタイムリーに把握できることで患者さんの治療にさらに良い影響がもたらされると考えます。

実際に時間が経ってからのデータを見ながら話すのと、タイムリーなデータを見ながら話すのでは、患者さんの血糖管理は圧倒的にうまくいっています。また、検査結果を見て早めの通院を促すなど、患者さんの状況に即したデータ活用も可能だと思います。

PHRにはそのようにデータ連携と行動喚起の架け橋となることを望みます。

100%でなくても良いので、医療機関の規模等にかかわらず、共通の医療データフォーマットがあるとさらに治療が進むと思います。PHRを介して、患者さん許諾のもと、大学病院の検査結果と地域のかかりつけ医が情報連携することなども期待しています。

PHRサービス事業協会の執行役としての活動を通じて、このような取り組みを推進していただくことを望みます。

【医療機関情報】

医療法人弘正会・ふくだ内科クリニック

〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル2階

TEL06-6398-0203

所要時間:新大阪駅1番出口より徒歩2分

WelbyのPHRについて知りたい方、採用についてのお問い合わせはこちらよりお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?