ショートショート構想中|グロス

「渡したい、という衝動」

「そう。渡したい。なんでか君を見ると、私は渡したくなるんだ。なんでもいい、小さくてもいいから何を、私は君に渡したい」

私は街中で、たまに彼女が私に向けた目を見ることがある。それは、頭の中にある彼女の目を私が目の前の人に当てはめているのか、それともほんとうに目の前の人がその目をしているのか、私にはわからなくなる。だけどその目を見ると、私は「会いたかった」と思う。そして気がつく。私は、彼女に会いたいのだと。その次に、私は自分の愚かさをまっすぐに呪った。誠実に、ただまっすぐと。

彼女のSOSは、わかりづらかった。いや、もしかしたら微弱のSOSは流れ出ていたのかもしれない。私が、それに気がつけなかっただけなのだ。私が、「彼女はいなくならないだろう」と高をくくっていただけなのだ。何気ない日に贈り物をくれる日々が、ただただこれからも続くと思っていた。思って、疑うことをしなかった。思って、丁寧に扱うことをしかなった。壊れやすいセミの抜け殻をスポンジが敷き詰められた箱に1匹ずつ、丁寧に保管していたのに、彼女との日々を同じように扱っていなかった。私と彼女の日々は、くっと力をいれるだけで粉々に壊れてしまうような日々だったのかもしれない。無邪気に、新しいおもちゃを与えられた子どものように、力をいれてしまったのだ。力の加減がわからないまま、大切な友達を傷つけてしまうように、力をいれてしまったのだ。

「あの」

いきなり声をかけられて、自分が今どこにいるのかを思い出した。

「もうすぐ営業終了なので、お帰りの準備をお願いいたします」

「あ、はい」

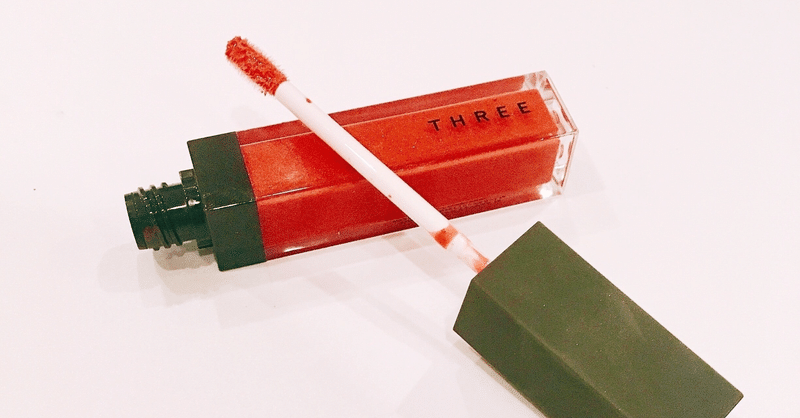

といっても、私が帰りの準備をすることは何もなかった。カバンを持って立つだけ。立った瞬間、カトンと音がした。落ちたのは、空になったグロスだった。彼女がくれたグロス。彼女が最後にくれたグロス。彼女が、なぜだかくれたグロス。

そうして私は思い出した。このグロスをくれたときに彼女が最後に言っていた言葉。

「綺麗でいてよ。私があげたものたちを抱きしめて、綺麗でね」

”終わりよければすべてよし” になれましたか?もし、そうだったら嬉しいなあ。あなたの1日を彩れたサポートは、私の1日を鮮やかにできるよう、大好きな本に使わせていただければと思います。