【つの版】ウマと人類史:中世編19・蒼狼白鹿

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

モンゴル族の祖先は、アムール川上流のアルグン川のほとりに住んでいた北の果ての小さな部族でした。彼らが西の高原地帯に進出するのは、ウイグルもクルグズも勢力を失い、諸部族が群雄割拠する戦乱の時代です。

◆WOLF◆

◆WOLF◆

狼祖神話

モンゴル族の始祖の神話として名高いのが、「蒼き狼と白き牝鹿」の話です。これは1369年に明朝が編纂した正史『元史』には見えず、モンゴル帝国で編纂された『モンゴルの秘密の歴史』、いわゆる『元朝秘史/蒙古秘史』に現れます。

上天の命を受けて生まれた蒼き狼があり、その妻に惨白き牝鹿があった。共に大海を渡り来て、オノン河の源、ブルカン・カルドゥンに住み着き、バタチカンを産んだ。

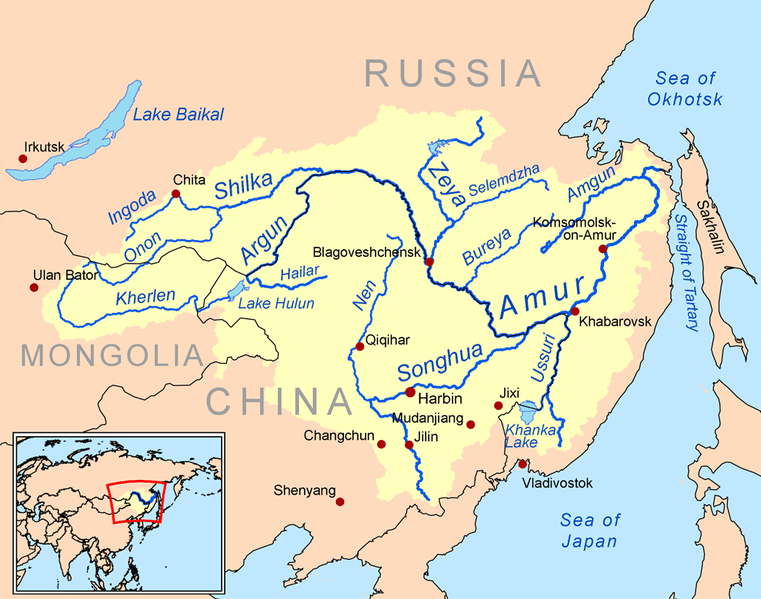

オノン川は、モンゴル国北部のブルカン山を源流とし、ロシア領内に入ってインゴダ川と合流し、シルカ川となります。さらにアルグン川と合流してアムール川となり、マンチュリアを潤してオホーツク海に注ぎます。蒼き狼たちは「大海」を渡って来たというのですから、バイカル湖の北から到来したのでしょう。彼らがいつどこで誰から生まれたのかは語られていません。

ブルカン山を含むヘンティー山脈は、かつて匈奴の単于庭が置かれた狼居胥山で、北へはオノン川、東へはフルン湖へ流れ込むヘルレン川、西へはオルホン川と合流してバイカル湖へ注ぐトーラ川が流れ出しています。「狼が居る」というからには、匈奴にはこの山に関わる狼祖伝説があり、モンゴルは後から来てそれを借用したのでしょう。

すでに見たように、勅勒の先祖は「匈奴の単于の娘が、天から遣わされた狼と交わって生まれた」とされ、突厥の先祖も「部族でただひとり生き残った男児が、メスの狼と交わって儲けた」とされます。当時のモンゴル族はアルグン川のほとりに細々と暮らす森林狩猟民に過ぎません。

ボルテ・チノ(灰色の狼)については、14世紀前半にイランのイルハン朝/フレグ・ウルスで編纂された『集史』にも見えます。ここでは動物の狼ではなく、そうした名を持つ人間とされ、アルグン川から出てオノン川流域に移住したモンゴル族の初期の族長ということになっています。狼と鹿が交わって人間が生まれるというのは科学的にはありえないことですから、合理化がされたのでしょう。17世紀に編纂された『黄金の概要』では、ボルテ・チノは釈迦の末裔であるチベットの王子であり、東方へ移動してモンゴル族の長になったとしています。これはモンゴルがチベット仏教化した後でのありがた話に過ぎません。

また『集史』では、ボルテ・チノ以前にヌクズとキヤンという族長たちがいたとし、エルゲネ・クンという地から脱出したという伝説を記します。

チンギス・カンの生誕よりも二千年前、モンゴル族はほかの民族によって征服され、皆殺しにされたことがあった。この際、殺戮を免れたのは二人の男子と、二人の女だけで、彼らはエルゲネ・クン(険しい岸壁)と呼ばれる山脈に取り囲まれた地方へ避難した。地味肥沃なこの地方において、ヌクズとキヤン(奔流)と呼ばれる二組の避難者の後裔は急速な勢いで増加し、諸部族に分かれた。切り立つ岩壁の境界内に閉じ込められ、まったく身動きのできなかったこの民衆は、ここから脱出する策を講じた。

彼らにはこの山脈中の一山から鉄鉱を採掘する慣習があったが、そこにおびただしく木材を積み、火をつけ、70個の鞴(ふいご)で火勢をあおり、鉱坑を熔解させ、この新しい民族のために通路を開いた。チンギス・カンの後裔であるモンゴルの帝王たちはこの事件を追憶して祭典をおこなった。すなわち、新年の前夜に鍛冶屋たちは皇帝の面前で灼熱した鉄を鍛え、一同は厳粛に上帝に感謝するのである。これがモンゴル民族の起源であって、モンゴルとは素朴で脆弱(蒙古)と言う意味である。

エルゲネ・クンとはアルグン川流域の渓谷地帯を言うのでしょう。しかし蒙兀部族は、少なくとも唐代にはまだアルグン川流域におり、ブルカン山のあたりには来ていません。ヌクズにはチノス(狼)という別名があり、のちタイチウトという有力氏族を出しましたし、キヤンはチンギス・カンの属するキヤト氏族の祖です。そうした氏族が出現してから、後付で「実は遥かな昔からモンゴルの族長だった」としたものと推測されます。

なおモンゴル(Mongol)の語源は定かでありませんが、「永遠」を意味するモンケ(mongkhe)と「炉火/家系」を意味するガル(gal)からとも、柔然の祖の木骨閭と同じで「禿頭」であるとも諸説あります。

日光感生

『元朝秘史』によると、バタチカンの十代の子孫をドブン・メルゲンといい、ドア・ソコルという兄と、アラン・ゴアという妻がいました。アラン・ゴアはバイカル湖のほとりに住むバルグト族(ブリヤート人、テュルク系の三姓クリカン族)の出身で、ドブン・メルゲンとの間に二人の子を産みましたが、夫が死んだのちに三人の子を産みました。

彼らは周囲から「使用人の子だ」と陰口を叩かれましたが、母アラン・ゴアは五人の子らを集めてそれぞれに矢を与え、「一本の矢では折れやすいが五本の矢が集まれば折れにくい」と教えたのち、こう答えました。「夜ごとに光る黄色の人が、家の天窓の明かりを伝って入って来て、私の腹をさすりました。すると光が染み通り、日月の光線に沿って黄色い犬のように尾を振りながら出ていきました。それによって私は三人を孕んだのです」。

これは天からの光に感じて子を孕むという「日光感生伝説」です。夫余の始祖東明王は母が天から下った鶏卵のような気を受けて生まれたといい、夫余から分離した高句麗も同様の始祖神話を持ちます。古事記には新羅王子アメノヒボコの妃アカルヒメが同様の生まれ方をしたとあり、近くは契丹の太祖耶律阿保機が「母は太陽が体に落ちる夢を見て懐妊した」といいます。

こうしてアラン・ゴアが産んだ子らのうち、末子をボドンチャルといい、チンギス・カンの十世の祖とされます。つまりボルテ・チノの男系血統ではありません。このため『元史』太祖本紀では、太祖チンギス・カンの先祖をボルテ・チノではなくボドンチャルから書き記しています。また天の光によって生まれたのはボドンチャルだけとします。室韋が夫余や高句麗と近いことを鑑みるに、モンゴル族の本来の始祖神話はこちらだったのでしょう。

チンギス・カンの生年は1155年とも1162年ともされますが、彼から十世代300年遡ると、ボドンチャルは855-862年頃の生まれで、ウイグルやクルグズが崩壊した頃です。またボドンチャルから十二世代360年遡ると、ボルテ・チノは495-502年頃の生まれとなり、突厥の初代カガンである土門と同年代です。モンゴル族はその頃に部族の始まりを設定したわけです。

海都復国

ボドンチャルの孫はメネン・トドンといい、その孫(年代的には曾孫か)をカイドゥといいました。ボドンチャルを860年頃の生まれとすると、子は890年頃、孫は920年頃、曾孫は950年頃、玄孫は980年頃、玄孫の子は1010年頃の生まれです。

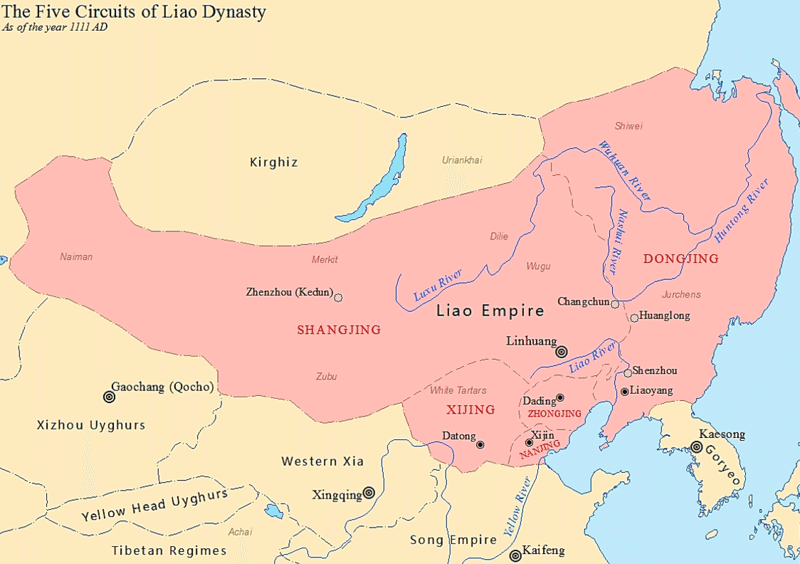

契丹はこの時代に大きく勢力を広げ、モンゴル高原の諸部族と戦いながら服属させていました。1004年には高原中央部に進出し、トーラ河畔の可敦城(モンゴル国ボルガン県ダシンチレン郡のチントルゴイ城)を改修して鎮州建安軍を設置します。契丹はここに2万あまりの大軍を駐屯させ、漢人や渤海人を住まわせて農耕と警備に当たらせました。契丹の支配は河川沿いの牧畜・農耕適地にのみ及び、他の遊牧民は羈縻支配を受けていたようです。

『集史』や『元史』によると、この頃ヘルレン川流域にはジャライルという有力な部族がありました。しかしキタイ(契丹)はヘルレン川を筏で渡ってジャライル族を攻撃し、大打撃を与えました。ジャライルの残党はモンゴル族の地に逃げ込み、両者は衝突して殺し合いになります。モンゴル族は多くが殺されましたが、カイドゥと親類のナチンはバルグト族に助けを求め、バイカル湖のほとりのバルグジン・トクムに移住します。カイドゥは成長するとモンゴル族の長(カン)となり、仇敵ジャライルを征服したといいます。

また『遼史』によると契丹の開泰3年(1014年)、敵烈部(ジャライル)で契丹に対する反乱が起こり、阻卜部(ケレイト)・烏古部(タタル)もこれに呼応しました。契丹は反乱鎮圧のため耶律世良を派遣し、1015年夏には一旦服属させます。彼らを内地へ移住させる計画が進められましたが、敵烈はこれを嫌って再び反乱を起こし、契丹軍により大打撃を受けた末、ケルレン川付近へ強制移住させられたといいます。これは集史・元史の事件と時期的にも一致し、カイドゥが活動したのは11世紀前半ということになります。

カイドゥに率いられたモンゴル族は、この頃にアルグン川を離れ、バイカル湖のほとりに移住したわけです。ただバルグト族と通婚していたということは、彼らと通婚できる範囲内にいたわけで、それなりに有力な部族ではあったでしょう。アルグン川はフルン湖を介してヘルレン川と、シルカ川を介してオノン川、インゴダ川と通じていますし、それらの流域とバイカル湖東岸の諸河川の流域は隣接しています。またジャライル族を服属させたことでモンゴル族の領域はヘルレン川流域にも及び、バイカル湖からヘルレン川に及ぶ「ザバイカル地方」を版図とするようになったわけです。

遠萌古国

この頃、契丹はフルン湖の北からヘンティー山脈にかけて長城を築き、防衛線としました。カイドゥの時代、西暦1025-1050年頃にあたります。囲い込まれた地域の諸部族は抗争を繰り広げ、統一が進んで行きました。契丹の長城や駐屯地は、長城外の部族との交易の場でもあり、先進的な契丹の文化を受け入れた諸部族は発展していきます。

モンゴル族を再興したカイドゥ・カンが逝去すると、子のバイシンコル・ドグシン、孫のトンビナイ・セチェンが跡を継ぎます。カイドゥは1015年には子供だったともいいますから、1010年頃の生まれとして子は1040年、孫は1070年、曾孫は1100年頃の生まれとなるでしょうか。

『遼史』道宗本紀の太康10年(西暦1084年)条には、2月に「萌古国」が、3月に「遠萌古国」が使者を遣わして来聘したことが記されています。これは「モンゴル」のことで、この頃には遼/契丹から近いモンゴルと遠いモンゴルに分かれていたようです。年代的にバイシンコルかトンビナイの頃です。

トンビナイが逝去すると、六男のカブルが跡を継ぎました。1125年に遼が滅び、耶律大石が西へ移動すると、モンゴル高原は金の支配も及ばぬ状態となります。この機会に乗じてカブルは高原北東部の諸部族を統一し、モンゴル国の王となります。彼の国を歴史学上ではカムク・モンゴル・ウルス「全てのモンゴルの国」と呼びます。カブル・カンは南の金国を脅かして、モンゴル帝国の基礎を築き上げるのです。

◆Out of◆

◆Control◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。