【つの版】大秦への旅09・太秦猶太

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

秦氏や聖徳太子とキリスト教を結びつけて論じた記述は、16世紀のイエズス会の報告にも、江戸時代のオランダ人の報告にもありません。ましてユダヤ人やイスラエルと結びつけた話もありません。こうした話は19世紀になってようやく出現したのです。(コピペ)

◆英◆

◆国◆

景碑出土

845年の「会昌の廃仏」で大秦寺が破壊されてから800年近く後、明の天啓3年(1623年)になって「大秦景教流行中国碑」が地中から発掘されました。この頃チャイナに来ていたポルトガルのイエズス会士アルヴァロ・セメドが1625年に実見し、北京にいる仲間に書き送っています。彼は1640年にリスボンへ帰り、見聞をまとめた『チャイナ帝国誌』を刊行しました。欧州では碑文の翻訳も出回り、チャイナでも1644年にイエズス会士ディアスが『唐景教碑頌正詮』を著して内容を(漢文で)解説しています。

またイタリア出身のイエズス会士ジュリオ・アレーニは1623年に『西学凡』を(漢文で)著し、発見されたばかりの景教碑についても記録しています。江戸時代の日本では禁書とされていましたが、徳川吉宗以後は禁も緩み、蘭学が盛んになりました。文化5年(1808年)に幕府の書物奉行となった近藤重蔵は『西学凡』について言及しており、桂川甫周の孫・甫賢も同書を受容しています。景教や大秦寺については『旧唐書』や『資治通鑑』など一般的な漢籍史書にも記載がありますから、当時の学者なら知っていたでしょう。

さて、この頃の日本に大田錦城(1765-1825)という儒学者がいました。加賀の人で古方医学を修め、京都・江戸・三河を遍歴した人物です。彼は文化10年(1813年)に随筆集『梧窓漫筆』6巻を著し、10年ほど後に『梧窓漫筆拾遺』1巻を著しましたが、その『拾遺』の中にこうあります。

廣隆寺と云える寺は太子川勝よりの事にもあるべし。何とて川勝の事なればとて地を太秦と云うべきや。又太秦を何とてウズマサと唱ふべきや。ウズマサとは胡語蛮語伝はりたることの明白なり。

本尊は薬師などにて、常の仏像なり。左右の脇立に細く長き笠を蒙りて、棹の先に銀の月、金の日を差し上げたる像なり。仏家のものとは努々(ゆめゆめ)思はれず。波斯・大秦などの天教を奉ずる家の像設たること明白なり。此等の穿鑿は無用の事なれど、此事を知り此事を言ふは天下に我一人なり。是れは国禁の事にて寺僧の忌むことなれば、彼徒には語るまじきことなり。

なんと、広隆寺・太秦寺とは大秦寺であり、仏教ではなく天教(キリスト教)を奉じていたというのです。しかして、本当でしょうか。

薬師如来の左右には日光菩薩・月光菩薩が脇侍とされます。『広隆寺来由記』によると、広隆寺の両菩薩は康平7年(1064年)に長勢という仏師が作ったものです。細く長い笠を被ったというのは髷と冠で、竿の先に日月を載せるのは彼らが日光菩薩と月光菩薩だからです。どこにもキリスト教的要素はありません。確かに仏教は西方天竺から伝わったものですし、仏像にはペルシアやギリシアの影響もあるでしょうが。

奇妙というなら本尊の薬師如来像の方です。現在は秘仏となっていますが、その姿は極彩色で天部めいた装束をまとい、吉祥王如来と呼ばれています。9世紀初めの作と言われ、日本独自の習合的な仏尊のようです。摩多羅神のことといい、実際怪しげな寺社ではあります。

そんなわけで、彼が広隆寺=太秦寺を「大秦寺だ」と言ったのは、単に名前の類似によるようです。そう思って見れば仏像も異国風に(そりゃ異国のものに決まっていますが)見えて来るでしょう。また彼は「城の天主(天守閣)とは、織田信長公が天主教の布教のために作ったものだ」という俗説も同書で紹介しており、「大櫓と呼ぶべし」などと記しています。

大田錦城は唐の大秦寺のことを『西学凡』を引用して説明していますが、儒学者で古方医(漢方医)ですから、和漢はともかく「蛮夷」のものは嫌っていたのでしょう。当時のチャイナや日本の知識人は、キリスト教を「仏教の異端」程度に認識していました。1807年には新井白石の『西洋紀聞』が流布し始めますが、明の『闢邪集』を引用して「仏教の粃糠(中身の伴わない外殻)を密かに盗んだもの」としています。その流れで「仏教も異国の宗教ではないか」というナショナリズム的な言説も生まれたのです。

日猶同祖

江戸時代にはこの程度で済みましたが、幕末維新を経て日本が開国すると、キリスト教に基づく西洋の事物が大量に入って来ました。江戸時代が完全に鎖国状態だったわけではないとは言うものの、やはり直接西洋文化・西洋文明がやって来たインパクトは大きく、強烈なカルチャーショックを受けました。それに対抗するためにナショナリズムが喚起され、国家神道が創り出され、神仏分離・廃仏毀釈が行われたのです。世界的によくあることです。

また逆に「日本は西洋文明を受け入れて西洋化すべし」という風潮もあり、西洋文明を知るためにキリスト教の研究や翻訳が行われ、改宗する人々も現れました。そして欧米からは新たな開拓市場を求め、伝道者や商人、山師や詐欺師が続々とやって来たのです。日本人とユダヤ人が同じ祖先を持つとする「日ユ同祖論」も、この時に大きく現れました。

初期の日ユ同祖論の提唱者はニコラス・マクラウド(1889年没)といい、スコットランドのスカイ島の出身です。彼が所属していたのは、スコットランド国教会から1843年に分離した「スコットランド自由教会」という宗教団体でした。彼は1875年に長崎で『日本古代史の縮図』を制作・出版し、1878年には京都で絵図入りの同様の書籍を出版しました。

これらの主張する内容は、日本の聖職者階級(皇室、神官)は「イスラエルの失われた十支族」の子孫であるということでした。彼は「日本の最初の王はオセー(Osee)であるが、これは北イスラエル(サマリア)王国最後の王ホセア(Hosea)である」とし、ユダヤ教と神道の宗教儀式が類似していること、また日本人の顔つきがユダヤ人に似ていると説きました。

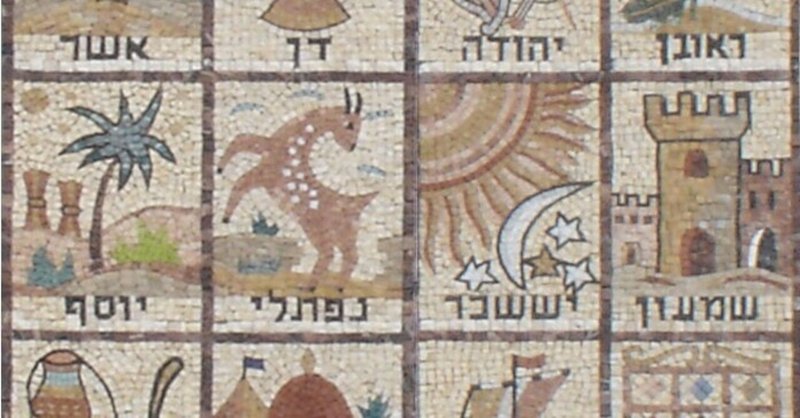

聖書によれば、ユダヤ人の先祖はヤコブ(イスラエル)といい、その子孫は12部族に分かれました。サウル・ダビデ・ソロモンの時代には12部族が連合して統一王国となっていましたが、ソロモンの死後にユダとベニヤミンを除く10部族が独立し、北王国(イスラエル、サマリア)を建国しました。彼らは紀元前722年にアッシリアに滅ぼされ、一部は捕虜として連行されたまま行方不明になり、残った人々も異民族と混血して民族的アイデンティティを失い、サマリア人やガリラヤ人となりました。残ったユダ族とベニヤミン族は南にユダ王国を形成し、その子孫がユダヤ人となった、とされます。まあ祭司部族のレビ族は残っていますし、新約聖書にはアシェル族の女預言者アンナが出てきますので、全部いなくなったわけではないのですが。

神武天皇の諱はサヌだかワカミケヌだかヒコホホデミだかですが、オセーとは誰でしょう。ホセアの在位期間は前730-前722年ですから神武天皇よりは前ですが、ひょっとして天孫の父アメノオシホミミのことなのでしょうか。とすればニニギはアッシリアからユーラシア大陸を横断し、遥か日本までやって来たということになります。前722年から前667年までは55年ほどで、その間に日向三代がいたわけです。とはいえどうにも怪しい説ですね。

彼が両書を刊行する前、英国(大英帝国)ではアングロ・イスラエリズムが流行していました。これはイングランド人が「イスラエルの失われた十支族」の末裔であるとするオカルトな妄説で、作家リチャード・ブラザーズによって1822年に提唱されました。1871年にはエドワード・ハインが『失われたイスラエル族としてのイギリス国民』を刊行し、アメリカでも流行しています。まあ清教徒革命の時にも「英国こそ新たなエルサレム、千年王国だ」とか主張していた人々はいましたし、その名残でしょうか。

というか、この頃の英国の首相はベンジャミン・ディズレーリといい、思いっきりユダヤ人です。デ・ィズレーリとはイスラエルのことです。これは陰謀論でもなんでもなく事実ですが、彼自身も両親もユダヤ教から離教しており、英国国教会に改宗しています。英国民は民族的には全く多様な雑種で、純粋なアングロサクソン民族などというものは存在しません。

おそらく、マクラウドの説はこのパクリです。キリスト教伝道の方便としてそうした説を用い、日本人に聖書世界に対する親近感を持たせようとしたのでしょう。これ以前にも漠然と唱えられていたとも思われますが、この頃の日ユ同祖論はこの程度のものでした。先祖は同じだから仲間になろうぜ、という系譜捏造戦略は、これまで散々見てきましたね。

祭天古俗

明治4年(1871年)の岩倉使節団に加わり、その回想記『米欧回覧実記』を編纂した歴史学者の久米邦武(1839-1931)は、明治24年(1891年)に「神道は祭天の古俗」という論文を著し、「神道のような宗教は世界中どこにでも見られる」と説いて大きな議論を呼びました。これは神道を否定したわけではなく、欧米のキリスト教の「ゴッド」も日本の「天之御中主」も、チャイナの「天」も結局は同じではないか、という主張です。日本人は非キリスト教徒がほとんどでしたから、欧米人からは未開な偶像教徒として気味悪がられ、商売や外交交渉の場でも露骨に差別されることがあったといいます。

彼はまた聖書の翻訳も行い、明治36年(1903年)の『聖徳太子実録』では聖徳太子の誕生伝説をキリストの誕生伝説と結びつけ、「遣唐学生・学僧が羅馬の天主教を聞き伝えたるというを怪しまず」「耶蘇教の支那に伝播し、その説を太子の伝に付会しあるというも、決して牽強の説とは聞くことなかるべし」と記しています。西欧列強に対抗して「我々日本人の中にもキリスト教が伝わっていたぞ」と主張したかったのでしょう。

明治39年(1907年)には「日本民族の故郷」という文章の中で「日本民族は多民族の混合によって成立しており、中にはコーカサス人種もいた」「美作から出土した棺に菊花紋があるが、その様式は全くバビロン式である」とも記しています。日本民族が多民族の混合なのはその通りですが、菊が日本にチャイナから伝わったのは奈良時代ですし、皇室の紋として菊花紋が定着したのは鎌倉時代の後鳥羽上皇以後です。

キリスト教的世界観では、旧約聖書『創世記』にある通り、人類はバベルの塔(バビロン)から世界中に散らばったと信じられていました。それ以前に存在した人類は、全て大洪水で滅んだはずであり、そうでない記録は偽物であるとの主張もかなり見られたのです。そうでなければ聖書に嘘が書いてあることになり、キリスト教のメンツに傷がつきます。久米邦武はこれを踏まえてそう言ったのであり、「コーカサス人種もいた」というのも欧米列強に対抗するためであって、日ユ同祖論を意識してもいたと思われます。

太秦猶太

明治40年(1908年)、言語学者でキリスト教徒の佐伯好郎(1871-1965)は「太秦(禹豆麻佐)を論ず」という論文を学会誌『歴史地理』に発表し、秦氏=キリスト教徒としました。太秦の広隆寺は景教の大秦寺で、その東にある大酒神社は「もとは『大辟神社』と書いたが、これは景教の経典における『大闢大主』、すなわちダビデを先祖として祀るものである」とします。

また「ダビデはヘブライ語で『愛された者、幸せな者』という意味で、これは辟(さけ/さき)=幸(さち)に通じる」だとか、「広隆寺の西には木嶋坐天照御魂神社があるが、そこの三柱鳥居は三位一体をあらわす」「『いさら井(伊佐良井)』があり、これはイスラエルのことだ」などと言います。

ウズマサについては、アラム語ないしヘブライ語の「Ishu Meschiha(イシュー・メシーハー)」、すなわち「イエス・メシア(Jesus Messiah)」のことだとします。このような地名を自分たちの本拠地に置くからには、彼らがキリスト教徒であったことは疑いない、というのです。

ただ、秦氏が渡来したのは応神天皇の時代で、ネストリウス派とするには時代が早すぎます。そこで「ネストリウス派ではなく、それ以前にキリスト教を信仰していたユダヤ人であった」と結論付けました。これは発表当初から偽史として否定され、まともな学説としては扱われていませんが、秦氏とユダヤ人を結びつけた最初のものです。

その後、彼は景教研究の世界的権威となり、第二次世界大戦後も生き続け、秦氏=ユダヤ人キリスト教徒というこの説を終生唱え続けました。しかし弟子の服部之総によると、晩年に彼は「実は北海道開発の資金をユダヤ人の大資本家に出させるための方便だった」と述懐したそうです。納得できそうな理由ではありますが、日本の一部界隈ではこの妄説がひとり歩きし、さらなる妄想偽史が積み重なって行くことになりました。

◆✡◆

◆✡◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。