ウィム・クロウエルから考える

山です。

先日(と書いてからだいぶ時間が経ってしまったけれど)、新元号の発表に続いて紙幣を刷新するという話題が世間を賑わせました。僕の追っていた範囲ではネガティブな見方が多いようで、書体(特にアラビア数字)やレイアウトに違和感を持っていたり、人物の肖像じゃなくてもいいんじゃない? といった意見がありました。

共感できるもの、さすがにそれはイチャモンだろうと思うもの、いろいろですが総じてこれらは発表されたデザインへの反射的・即物的な応答だったように感じられ、まあそんなふうになるよな、と思った程度でした。

しかしその後、Twitterでスノヘッタのデザインしたノルウェーの紙幣が紹介されると、またたく間に拡散されていきました。そのスピードは新しい日本紙幣のデザインへの不満とノルウェー紙幣への肯定が掛け合わされ、どうしても背後に「海外ではこんなにかっこいい紙幣ができているのに…」という感情が読み取れてしまいます。

ただ、海外の紙幣を引き合いに出しているものの、それがなぜ実現できたのかという背景の議論は深まらないまま熱は冷めてきているようで、現にいまこの文章を書いている時点では紙幣の話題はほとんど見られません。(その後、肖像の反転で一悶着ありましたが。)

個人的には今回のこの話題をお決まりの「ガイコク、スゴイ。ニホン、ダサイ。」で終わらせるのはなんかもったいないな、と考えています。なぜ海外では「お固い」はずの官公庁の印刷物がかっこよく仕上がるのか(デザインが受け入れられるのか)、自分の腑に落ちる理由を探してみようと思いました。

ウィム・クロウエルについて

新しく手をつける話題について、どう考えればよいのか、何から見ていけばよいのか。わからないときはひとまず歴史を遡るに限ります。そうして、ひとりの巨人に行きあたりました。

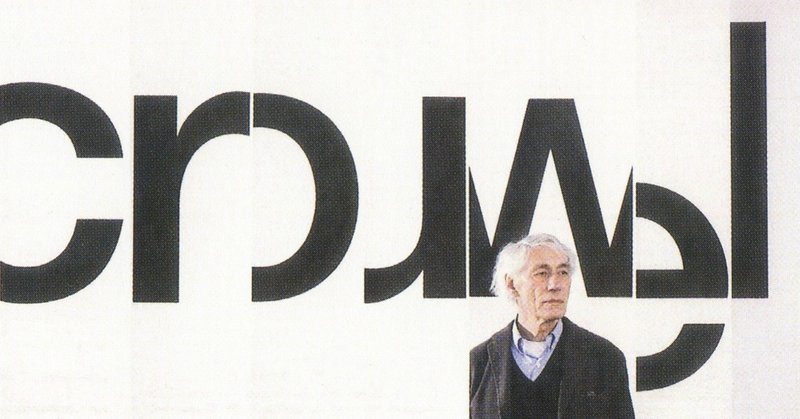

ウィム・クロウエル(Wim Crouwel)は1928年オランダ生まれの現役(!)デザイナーで、戦後オランダの視覚文化に多大な影響を与えた人物です。

もともとは芸術学校を出て画家を志していましたが、その後、アムステルダム芸術アカデミーで20〜30年代のタイポグラフィに魅了されデザインの道に進みました。

1952年から本格的にデザイナーとしての経験を積み、印刷物を中心にしつつインテリア、プロダクトなど幅広い領域で影響力を発揮しました。

(このあたりの詳述は冗長になるので端折ります。)

なぜクロウエルについて語るのかというと、彼が国や市政など大きな対象に関わる仕事をいくつも手掛けていて、そこで生まれたデザインを端的に美しいと感じたからです。さらにもう少し調べていくと、その姿勢の正しさ/成果物の質の両立を高いレベルで実現していることに驚かされました。

「長く愛されそうで、しかし決して周囲におもねるようなものとなっていないこと」という僕のクロウエル作品への感想は、ノルウェーの紙幣を拡散した人たちの抱いた気持ちと重ねて考えられる気がしました。

ならばここを掘り進めればちょっと光が見えるかも、と思ったわけです。

クロウエルのいくつかの仕事

アムステルダム市立美術館はオランダを代表する近現代の美術作品を数多くコレクションする施設です。2012年に増築された新館の「バスタブ」*1 の愛称でピンとくる人も多いかもしれません。

クロウエルは、1963年から85年の長期に渡って同館のビジュアル・アイデンティティを手掛けました。ちょうど館長の変わるタイミングで抜擢された彼は、理性的で簡潔なデザインをもって館のイメージを刷新することを打ち出しました。

クロウエルの制作したパンフレットは、美術館のイニシャルである「SM」を大きく、それ以外の文字を抑制的に組み、全体はシンプルなグリッドで制御していることがわかります。コントラストの効いた、古びない印象を受ける紙面です。

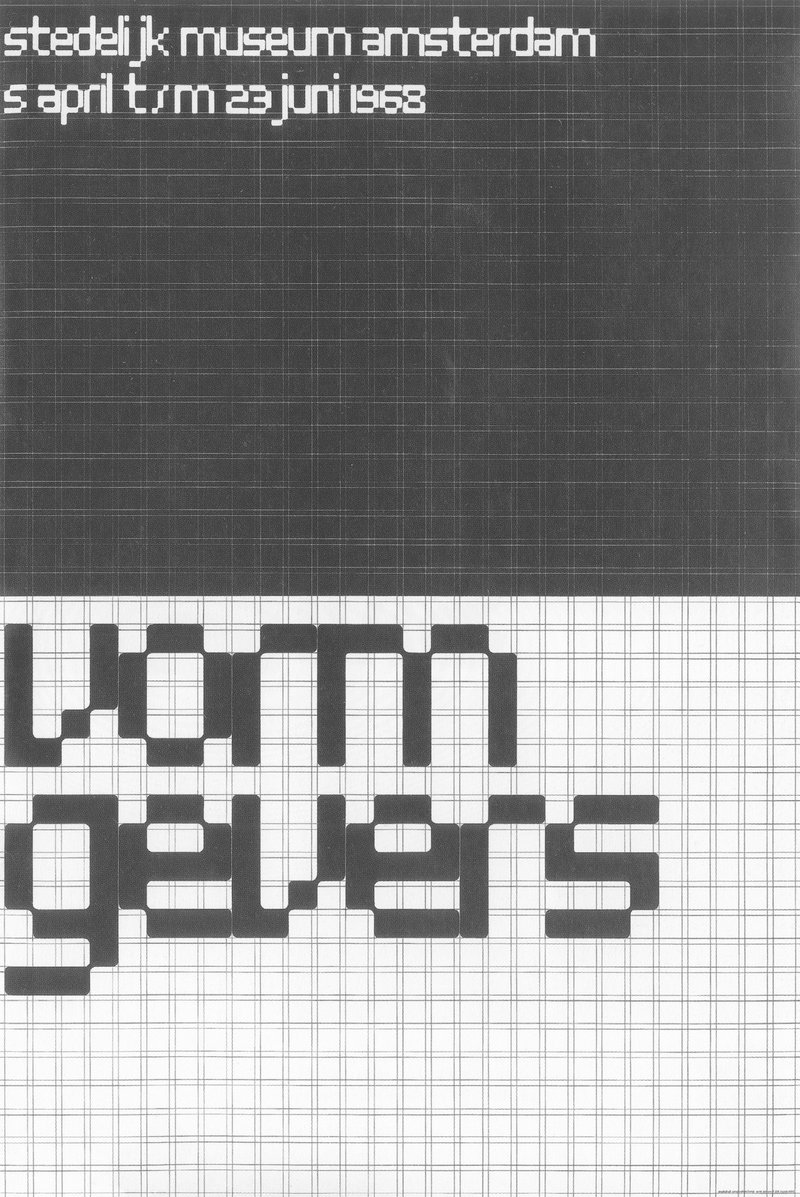

グリッドによるデザインのコントロールを最も明快に体現している例が次のポスターです。1:4のピッチで縦横に張り巡らされた直線は、それ自体がデザインのキモであるのは明白ですが、同時にこのポスターからは彼の制作への態度をうかがい知ることができます。

紙面にグリッドで座標を設定することで、何が可能になるのか。

ひとつは情報を視覚的に整理することです。テキストの組幅やコラムの数を決める補助線としての使い方です。

グリッドの使用自体はクロウエルの発明ではなく、当時すでにスイスタイポグラフィで様々に展開していましたが、それらは主にヨーロッパ圏で問題となる多言語の併記を整理する目的で用いられていました。

そしてもうひとつ(こちらが重要なのです)がデザイン行為の他者との共有です。この点について、クロウエルはかなり意識的にグリッドを用いているように見えます。例えば「何番目のピッチに何ポイントの文字を配置して…」と指示を伝えれば、極端に言えばクロウエルがその場にいなくても他者の手を介してイメージを再現することが可能となります。(実際に上記のポスターではその手法が試みられたそうです。)

この、操作をシステム化する姿勢は作家性を放棄することではありません。むしろ、強固な骨格そのものがクロウエルらしさを十分に保証してくれているように感じます。

ただひとりで、寡黙な職人的に、あるいは独善的な制作に陥らないオープンな態度は、完成品に共感する余地をもたらす大きな要素のひとつではないでしょうか。

ー

クロウエルの仕事でもうひとつ触れておきたいのが切手のデザインです。これは1976年から、その後いくつかのバージョン違いなどを経つつ2000年まで使用されました。

実はこの記事を書こうと思ったもうひとつの動機が、スノヘッタの紙幣からすぐにこの切手が連想されたからで、さらにこれが40年以上も前に発行されている事実に「彼の地を知らなくては…」というプレッシャーを感じたのでした。(長くなりそうなのでこの切手そのもののデザインがどう優れているのか、今回特に言及しません。ほんとかっこいいな…。)

さて、少し時代を遡って1963年、クロウエルは数人の仲間とともに「トータルデザイン(TD)」という組織を結成します。

「トータル」という名前が示すように、扱う範囲は平面に限定せず、立体物や空間設計に至るまで包括的な視点でデザインによる、よりよいコミュニケーションを目指したものでした。

TDでは、今で言うところの企業のブランディングや公共機関のサインなどを数多く手掛け、オランダという国全体の視覚的なリテラシーの向上に大きく寄与しました。日本との関連で言えば1970年の大阪万博ではオランダ館のデザインまわりを担当したことで知られています。

TDの活動方針で特徴的なのが次の3点です。

1. 一人のデザイナーがすべてを統括するのではなくチームを結成する

2. 必要に応じて外部の専門家とも協働する

3. オフィスは制作部のみとする

1や2は自己完結的な手法を避けることに意識的だったクロウエルの制作態度につながるものだと思います。3は一見するとなんのことかと思いますが、要はTDの中にコピーやマーケティングの部署を設けず、純粋にデザインのみをクライアントに提供することに徹したということです。

企業や行政の仕事に関わることは、ともすれば利権にまみれ不信感を抱かれ……という流れに向きがちですが、それを外に対しての透明さと内側の風通しのよさで回避することはとても正しいように感じられました。

そこで信頼関係が生まれるからこそ、そういった大きなクライアントと長期間に渡って関係を築いていけるのだろうと思います。

―

ここまでクロウエルやTDの仕事をかいつまんで(本当にかいつまんで)見てみると、その制作への姿勢はいまの僕たちでも十分に理解でき、理想的なものとして共感できるのではないかなと思います。

この辺を踏まえて先日の新紙幣についてふり返ってみると、変わることを知ったのは発表されたタイミングと同時でした。「誰」が実際に手を動かして「どんな過程」を経てあのデザインに至ったのかはよくわからず、もう決まったことに対して反応するしかない状態でした。その不透明さへの反発が、唯一目の前に現れている「デザイン(見た目)」への攻撃に転じるのはしょうがないだろうと思います。

ただ、もし今回の紙幣のデザインがどうしても受け入れられないとしたら、僕らが文句を言わなければならないのは出てきたデザインに対してではなく、やはりその意思決定の仕組みなのだろうと感じました。

あの事後的な発表と同様に、後日、津田梅子の肖像が反転していてもOKという判断の下し方からも、強い言葉を使ってしまうと「あ、ナメられてるんだな」と思ったのが正直なところです。

また、デザインに対して言うならば、国家という共同体がもはや幻想に感じられる現在では、完成図のイメージのみを唐突に提示して、「日本らしさってこうだよね」とひと目で納得させるものを作りだすことは無理があるよな、と感じます。

こういう時代に最大多数の共感を得るには手続きの正当性をもって訴えるほかないのでは、と思います。コンペにするべきだとは言いませんが、過程や上がってきたものの意図について、もう少し丁寧なやり取りがあれば受け取る側の印象は違っただろうにと想像します。

何にせよ、今回のお披露目は100%完成版ではない(はず…)と思うので、自分の中でも一過性の盛り上がりとならないように時々目を向けていかなきゃな、と。

うーん、前半と後半がきれいに結びついていないよなあと感じつつ、ここで一旦区切ろうと思います。(おそらく後で加筆修正していきます。)

―

ところで、これは個人的な印象(かつ余談)ですが、今回改めていろいろと資料を集め、見直してみると、いわゆるダッチデザイン建築と自分が認識していた色づかいやコンポジションの源流には、明らかにクロウエルの存在があるように感じられました。(そういえばMVRDVはアムステルダムだ!)

クロウエルやその同時代人が築いてきた視覚文化を、媒体は変わりつつもすでに受け取っていたのだと、思いがけず建築とデザインのあいだのたしかな感触を得られたことはよかったです。

最後はかっこいいクロウエルでお別れしましょう。

ありがとうございました。

山でした。

*1

ちなみに「バスタブ」部分を増築したのはベンサム・クロウエル・アーキテクツ。主催の一人、メルス・クロウエル(Mels Crouwel)はウィム・クロウエルの息子だったりします。

最後まで読んでいただきありがとうございます!より良い記事にできるよう、サポートは資料購入などに使わせていただきます。