考古学小話集②

【古墳の見栄え】

古墳について、広瀬和雄先生は「古墳には見せたい方向があり、見せたい面は見栄え良く整形されている」と指摘している。

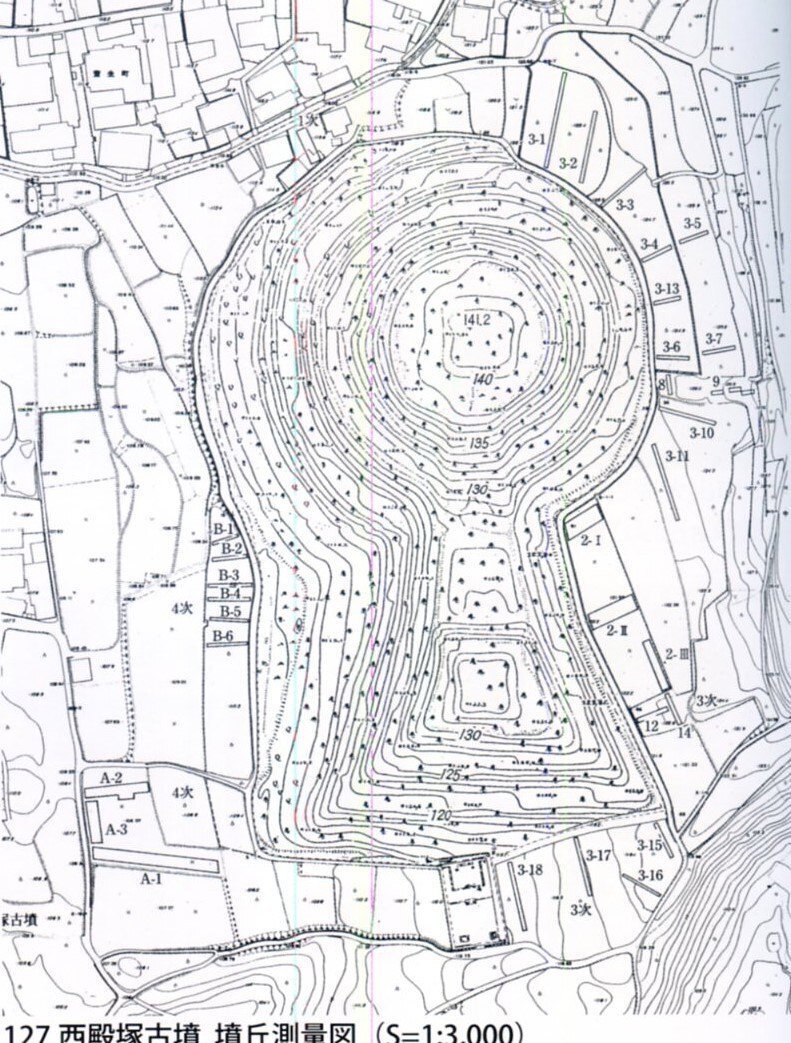

例えば、奈良県天理市の西殿塚古墳は斜面に築かれているが、平野側の見栄えを良くするため段築が一段多くなっている。

古墳がモニュメントであることをよく表す例である。

逆に、見えないところは手を抜くこともあり、私が発掘調査に参加した大阪府堺市のニサンザイ古墳は、墳丘裾部の調査で石材が少ししか出土しなかったため、周濠の水で隠れる墳丘第1段目は葺石を省いたのではないかとも言われている。これは私が発掘調査に参加した当時の仮説で、今は変わってるかもしれない。

良くするため、段築が一段多く造られている。

【古墳群の二類型】

古墳群には盟主墳となる大型古墳一基とそれより小規模な古墳が多く作られるタイプ(奈良県三宅古墳群など)と複数の首長墳が累代的に作られるタイプ(埼玉県埼玉古墳群など)があるようである。後者のあり様はいわゆる畿内五大古墳群(大阪府百舌鳥古墳群など)に近い。

前者は一時的に勢力を増した豪族、後者は長期間安定して勢力を維持した豪族の墓地だろうか。前者は一代限りで権力を与えられ、以後の首長は小規模な古墳しか許されなかった、後者は古参・新興を問わず権力を代々受け継ぐことが許され、一定規模の古墳を造ることができた、というように受け取れる。

【転用される古墳】

古墳が城館に転用される例はけっこうあって、高槻市の今城塚古墳や香芝市狐井城山古墳などは古墳名に城が入っている。葛城市屋敷山古墳もそうで、新庄藩の陣屋があった。

一方で、大津市壺笠山城は壺笠山古墳という前期古墳の上に築かれているが、測量図を見ると古墳という認識があったか疑問である。

城館以外には、古墳が富士塚に転用されたり、庭園の築山として利用されたりしている例があるが、中近世の人々がどこまで「塚=(古墳)=墓」という認識を持っていたか気になるところである。

最近の研究では、平城宮造営などの例外を除き、古墳の破壊が始まるのは10世紀頃とされる。

【遺跡の捉え方】

遺跡地図には、周知の埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲が図示されている。

土地によっては一部だけが遺跡の範囲に入っていることがあり、開発時に注意が必要である(手続きが大きく変わるため、文化財保護部局と事前協議すること)。

私の以前の勤務先は、開発予定地が遺跡ラインの上に乗っている時は遺跡内とみなしていた。

遺跡ラインに隣接しているだけの場合は遺跡の範囲外と見なすが、隣接地であるため、遺構有無の確認のため試掘調査をする場合がある(遺構があった場合、遺跡の範囲を拡張する必要があるため)。

複数の調査で遺構がないと判断されれば遺跡範囲が縮小することもある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?