メディアとデザイン─伝え方を発明する(11) 2D–3D–4D

10年前、2009年の連載エッセイ再録。大学でのできごとから考えたことを書いていた。文中で受光素子をCCDとしているのが懐かしい(ぼくは今でもCCDのカメラを使っているけれども)。

2D–3D–4D

私たちが知覚できる世界は三次元である。一次元が線、二次元が面、三次元が立体(空間)で、そこまでが知覚範囲ということになっている。しかし、線や面には質量がないから、知覚しているとは言い難い。ただ、イメージしているだけなのだろう。

四次元とは、ある1点を特定するのに四つの軸が必要な世界のことをいう。例えば、三次元空間ではXYZの3軸上のどこかにポインティングするが、我々はそれに時間軸を加えて、「いつ・どこ」という約束の仕方をする。つまり夜の9時に銀座のホテルの最上階にあるバーで待ち合わせるためには四つの軸が必要なのだ。

これは、三次元の物理空間と一次元の時間からなる四次元時空で、ミンコフスキー空間などとよばれている。このミンコフスキー空間によって、アインシュタインの特殊相対性理論の幾何的な構造を説明することができる。

銀座のバーでの待ち合わせも捨てたものではない。

知覚とはいわゆる五感の刺激によって得た感覚情報のことをいう。もう少しいえば、その感覚情報を再構成して、「熱い」とか「おいしい」とか「きれい」といった感情を体験することだ。もちろん五感だけでなく身体のすべての感覚、たとえば、ものを触って感じる圧覚や温覚、筋肉の収縮や関節の曲がり具合から感じる深部感覚、重力や加速度によって生じる平衡感覚など、さまざまな感覚が知覚をつかさどっている。まさに身体の内から外から情報が押し寄せているのだ。

そのたくさんの感覚なかで、知覚における視覚の割合は8割以上を占めていると言われている。次いで聴覚が10%強だから、視聴覚で90%以上を処理していることになる。

目はカメラのような構造になっていて(本当は、カメラが目のような構造なのだが)、「角膜」と「水晶体」がレンズ、「虹彩」が絞り、「網膜」がフィルムの役割をしている。

角膜を通過した光の量を虹彩が調整し、水晶体でピントを合わせ、網膜に像を写す。網膜は、明暗とRGBを感じる2種類の「視細胞」で構成されていて、光による刺激を電気エネルギーに変換して「視神経」に送り出す。だから、網膜はフィルムというより、デジタルカメラのCCD(受光素子)に近い。

デジカメのCCDでは、画素の構成部品であるフォトダイオードが光を電気(電荷)に変換し、その電荷に電圧をかけて電流をおこし、それを量子化してデジタルデータにする。そうして数値化された像は、デジタル画像として再生できるようになる。その再生のためのハードとソフトが、「眼」に対する「脳」というわけだ。

少し考えてみよう。視覚とは、まず光の物理法則によって対象が網膜に投影された写像である。そして次に、その写像の情報を再構築して、もとの対象物を脳のなかに再現したイメージである。つまり、三次元の空間を二次元に投影し、もう一度三次元に組み立てなおすシステムのことだ。

しかし、二次元の投影画像になったときにはすべての奥行き情報が失われる。したがって、再生された像は仮定に基づく推測でしかない。私たちの知覚の80%以上を占めている視覚とは、そんな脆弱なシステムでしかないのである。

ある学生は、雲を眺めていて、雲の裏側を見たいと考えた。

飛行機に乗ればわかるが、雲は濃霧のようなもので、雲粒と呼ばれる大気に浮かぶ水滴や氷晶の集まりである。しかし青い空にぽっかり浮かぶ雲は、綿のような塊に見える。月のように裏側があると想像したとしても仕方がない。

写真撮影を得意とする彼は、雲の裏側を撮影しようと目論み、いくつかの選択肢の中から、富士山麓を場所に選んだ。富士山の上に浮かぶ雲を狙おうというのだ。

1度目はオモテ・ウラの二点から撮影した。平面が二つできただけだった。

次に撮影ポイントを三点に増やし、同じタイミングの雲を撮るためにインターバル撮影(1秒おきなど一定間隔を定めてシャッターを連続して切る撮影方法)を試みた。雲の様子はわかるようになったが、まだ足りない。3度目は撮影ポイントを6箇所設定し、デジタル一眼6台に自作のインターバル撮影装置を取り付けて臨んだ。すでに季節は秋も終わりに近づいており、雲が低くたなびきはじめていた。

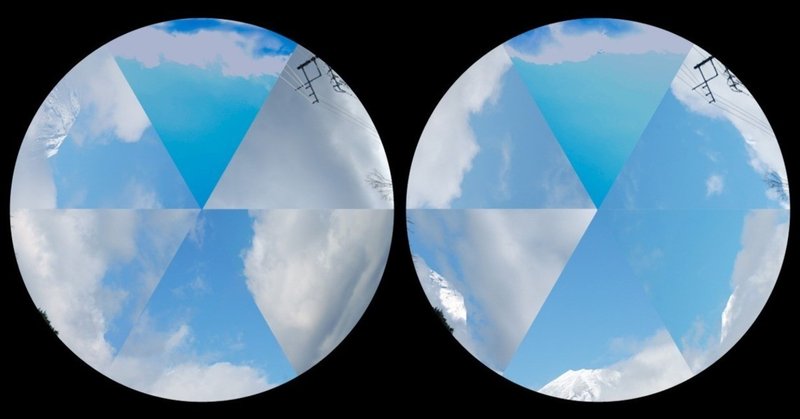

果たして撮影は成功したのかどうか。写像はムービーに加工され、方位ごとに六つに切られたパイ型の映像になった。流れる雲を六つの方向から同時に見ることができる。

二次元の像しか手に入れることのできない私たちの眼球は、それ故に、遠近法や立体写真をつくりだしてきた。それと同様、実体のない雲の裏側を見るためには、二次元の視覚情報を三次元として再構築しなければならなかった。さらに時間軸を加えたこの映像は四次元をも組み込んでいる。作品が完成するまでわからない、だれも見たことのない雲の裏側を、一番楽しみにしているのは作者自身だろう。

「これからは空間それ自身であるとか時間それ自身であるとかいったような概念は陰へと消え去っていくことになる。そしてこの両者を合わせたもののみが独立した実在としてあり続けることになる」数学者ヘルマン・ミンコフスキーの100年前の言葉である。(2009年11月執筆)

追記

図版:6方向から見た富士山頂の雲の映像から抜粋した2コマ。それぞれのコマの中を雲が高速で流れていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?