ピアノを伴う二重奏の愉しみ ~『モトゥス・インテルヴァロルム』について~

*この記事は全文公開有料記事です。もし気に入ってくださった方はフォローや記事のシェア、または当記事をお買い求めください。

昨年12月、横浜みなとみらいホールの委嘱で作曲したヴァイオリンとピアノのための作品『モトゥス・インテルヴァロルム』(»Motus intervallorum«, 2020)が山根一仁さん(ヴァイオリン)と阪田知樹さん(ピアノ)によって初演されました。Just Composed in Yokohamaというコンサート・シリーズの一環で、このシリーズでは1999年から毎年一人(稀に二人)の作曲家が新作を提供してきました。招聘された演奏家が組んだ現代の作品を中心とするプログラムが新鮮で刺激的な演奏会シリーズです。メインとなる招聘演奏家と、作曲家の池辺晋一郎さん、音楽学者の白石美雪さんが新曲を依頼する作曲家を決めるのですが、ありがたいことにお声がけいただきました。山根さんとは2017年に武生国際音楽祭でお会いしたことがありましたが、池辺さんと白石さんとは面識もなかったため(池辺さんとは10数年前に一度会釈程度にご挨拶する機会が一度だけありましたが)、会議で私の名前が出たことに大変驚きました。武生で素晴らしい演奏を聴いて心を掴まれた山根さんと一緒に音楽を作る機会をいただいたことに感謝しています。

最近この作品が出版されましたので、今回の記事では『モトゥス・インテルヴァロルム』についてのご紹介と、ヴァイオリンとピアノという編成について思うことを書いてみたいと思います。

Motus intervallorumとは、ラテン語で「音程の動き」ほどの意味です。私はラテン語の響きが好きで、割と頻繁にラテン語を曲のタイトルに用いてきました。高校の頃に合唱で歌っていたことと関係があるかもしれません(クラシックの合唱ではラテン語の歌詞をよく歌うのです)。

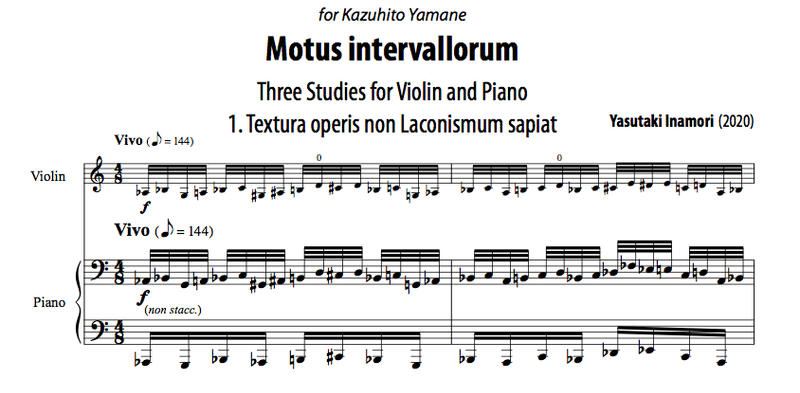

『モトゥス・インテルヴァロルム』は「ヴァイオリンとピアノのための3つのスタディ(練習曲)」という副題が付いており、各曲にもそれぞれタイトルが付いています。第1曲「Textura operis non Laconismum sapiat」(曲の質感は過度に簡明でなく)、第2曲「Harmonia alterius sit qualitatis」(和声を明瞭に)、第3曲「Motus intervallorum non sit abstrusus」(音程の動きが乱雑にならないように)というタイトルで、そのように演奏されるべき練習曲という意図が含まれています。ラテン語のフレーズはルネサンス時代の音楽理論家ヨアヒム・ブルマイスター(Joachim Burmeister, 1564-1629)の著書『音楽の詩学』(»Musica poetica«, 1606)から取られています。ブルマイスターの時代の作曲技法を譜例付きで詳述したこの本は、西洋音楽史において重要な資料ですが、現代の音楽理論との差や禁則の例示などは、逆に私の創作意欲を刺激し、私が作曲においてしばしばインスピレーションを求める本です。

着想の拠り所はブルマイスターの文章でしたが、作品はルネッサンスの音楽とは大分趣が違います。山根さんの名技性に触発されて(作曲開始時には阪田さんの共演はまだ決定されていませんでした)作曲された『モトゥス・インテルヴァロルム』は、今日的な疾走感に溢れる作品です。

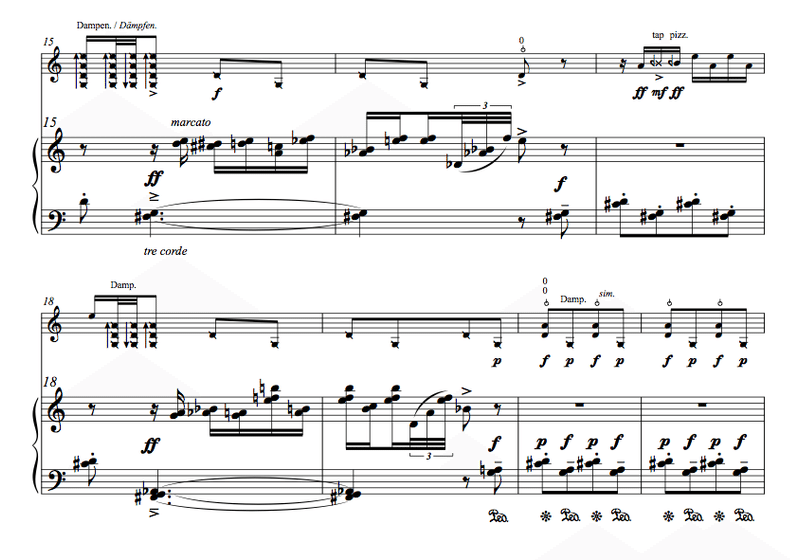

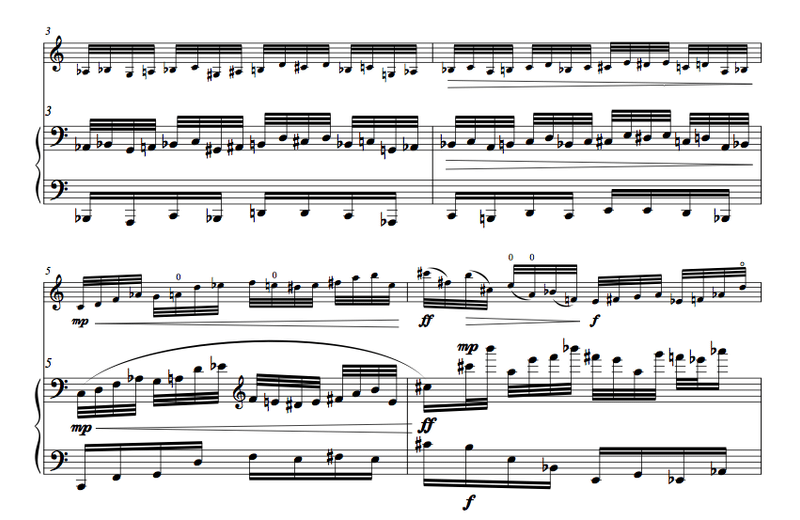

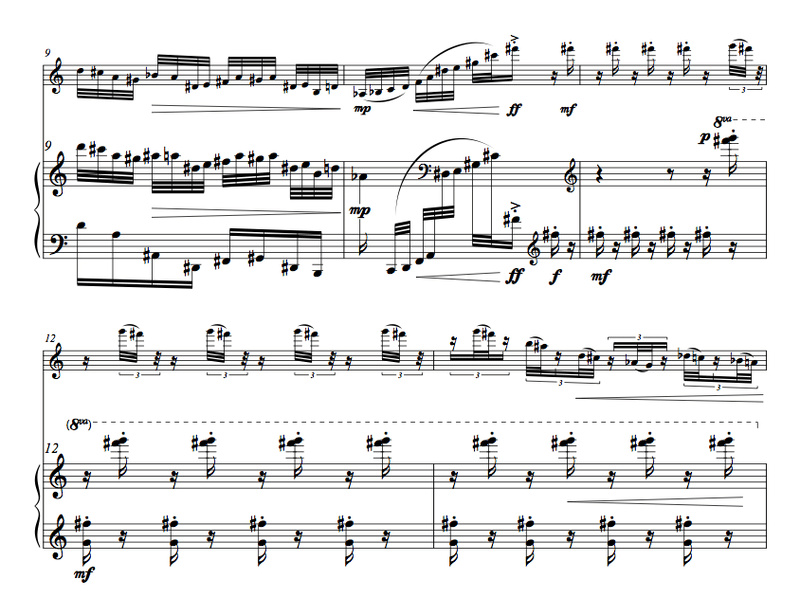

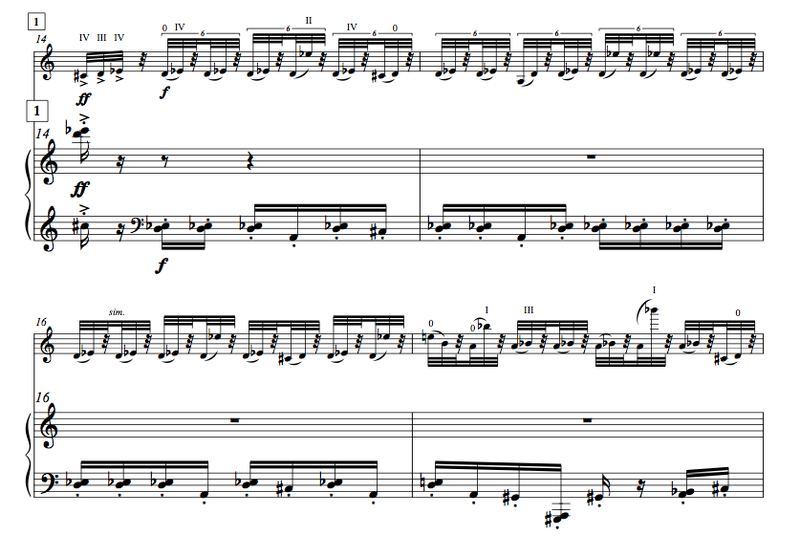

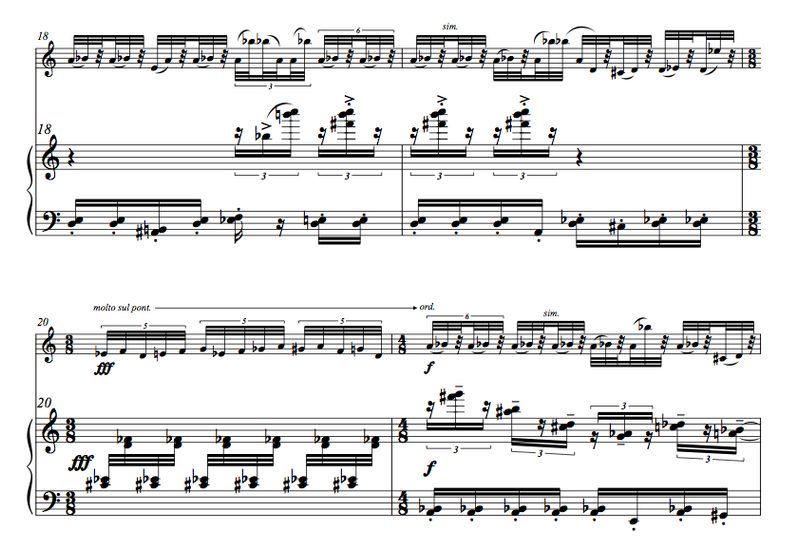

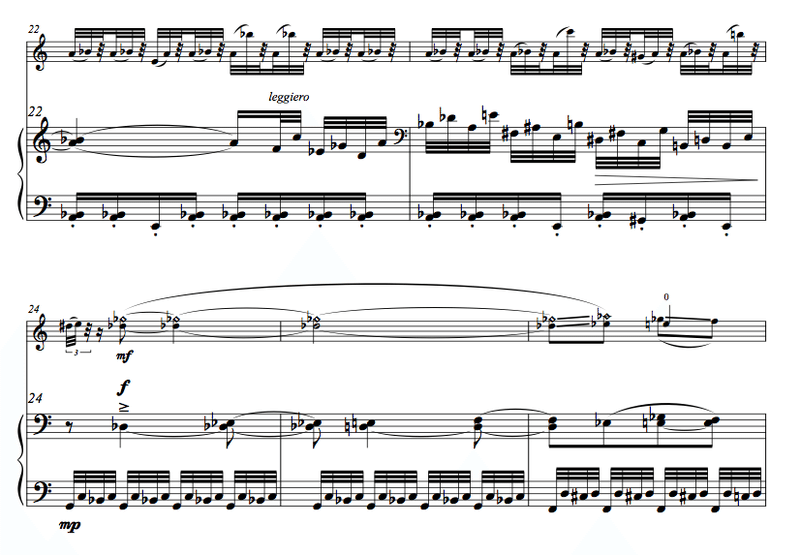

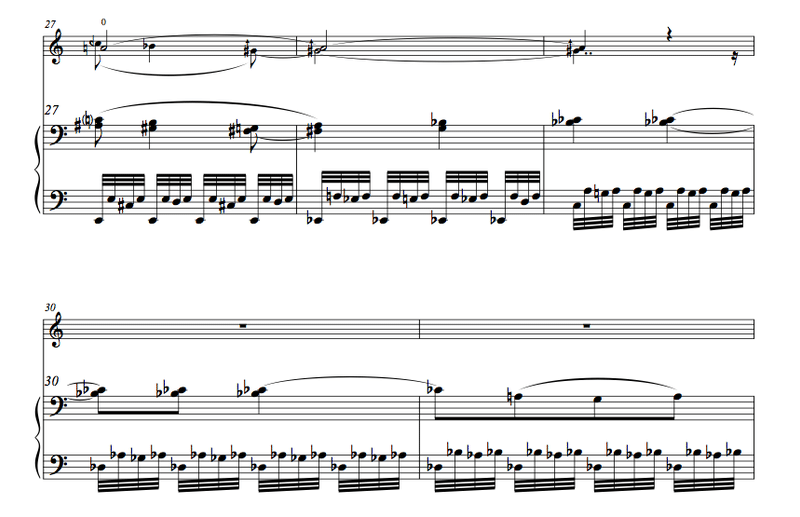

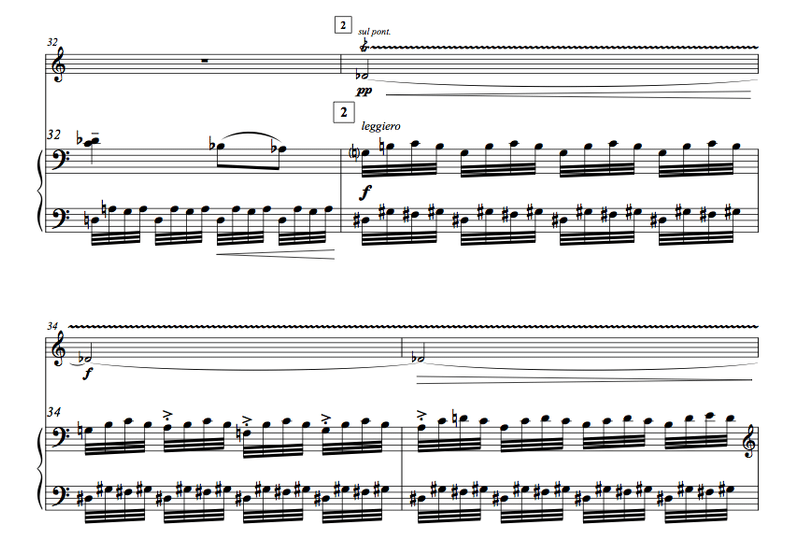

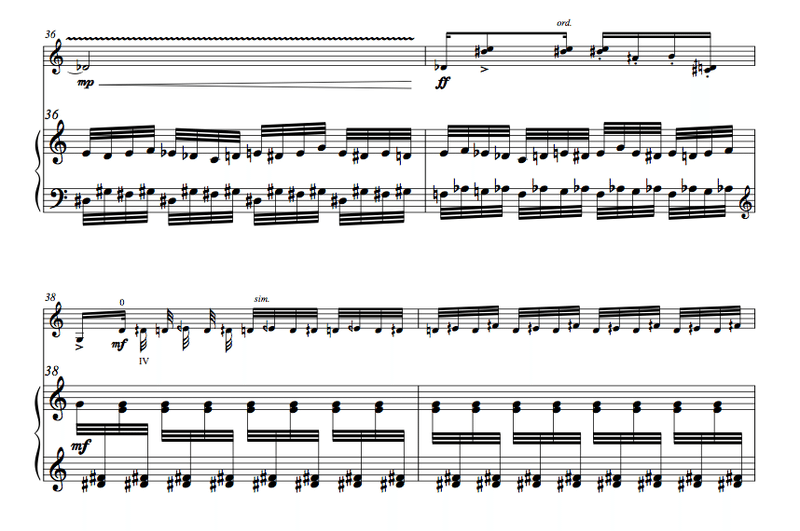

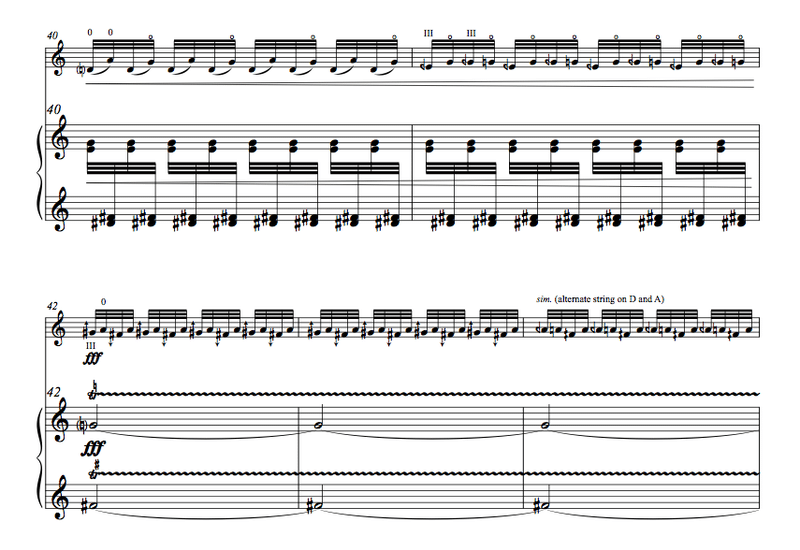

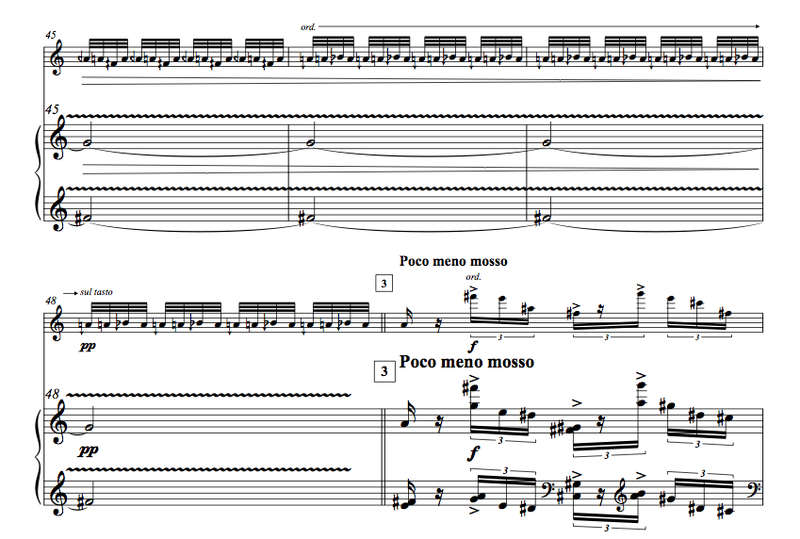

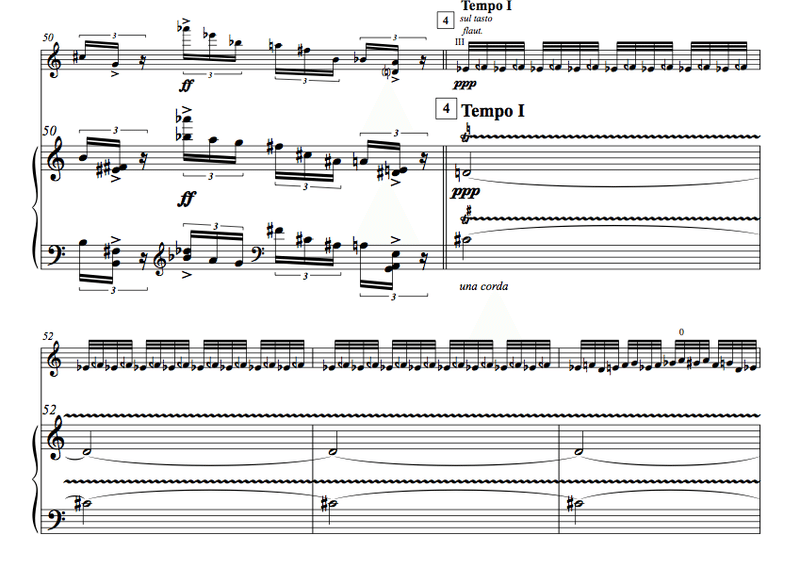

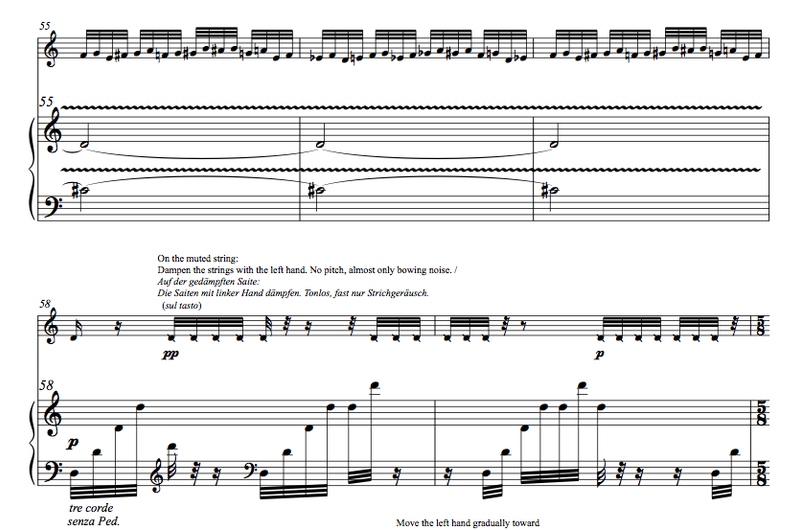

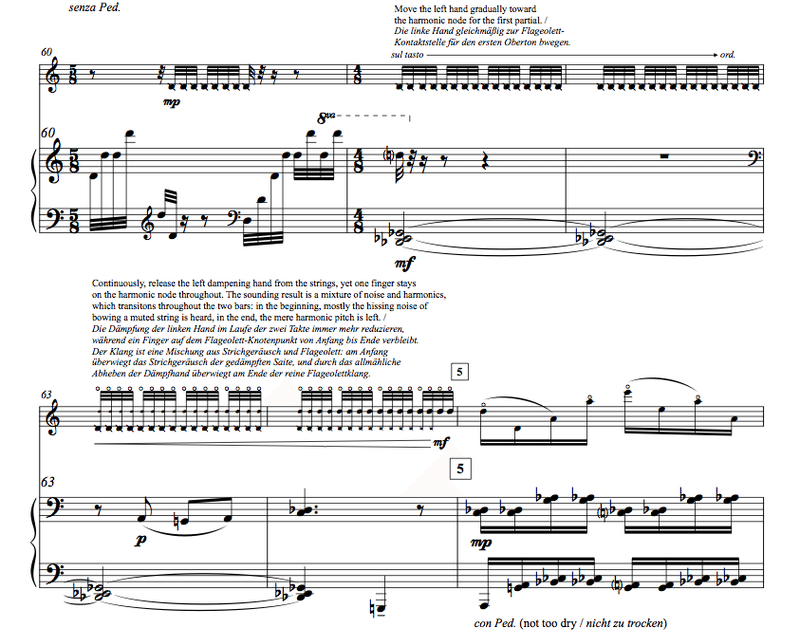

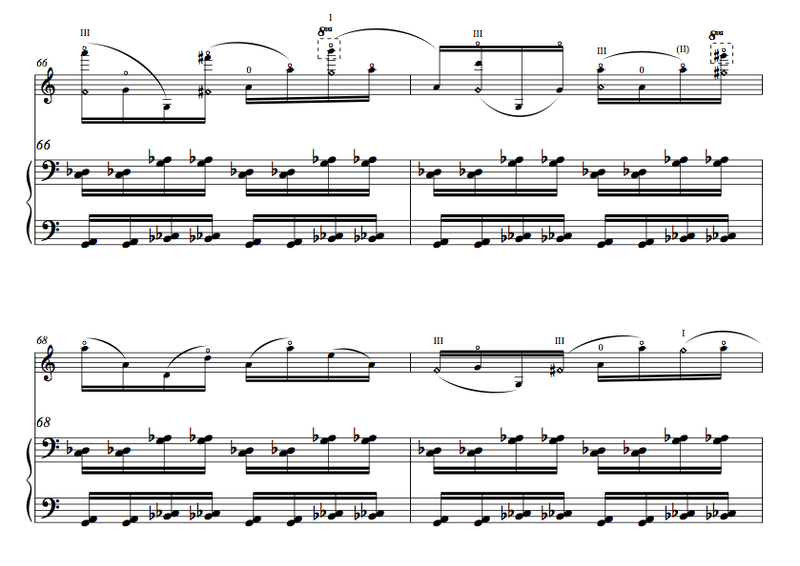

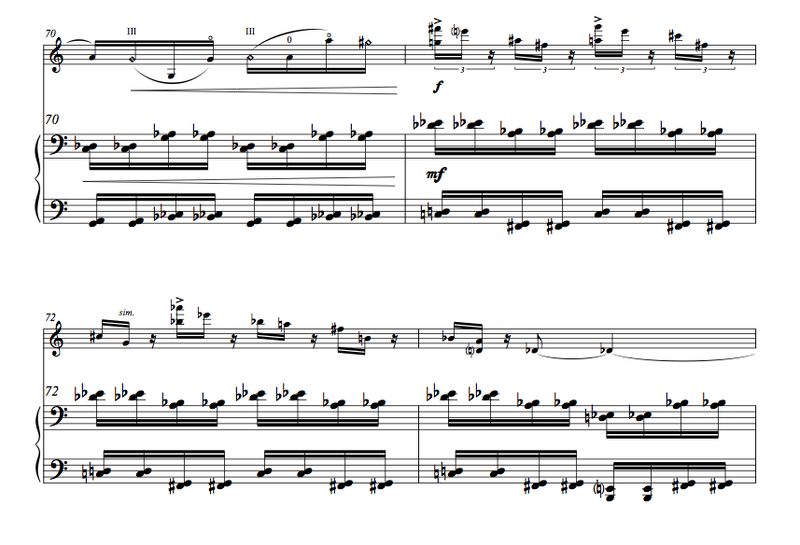

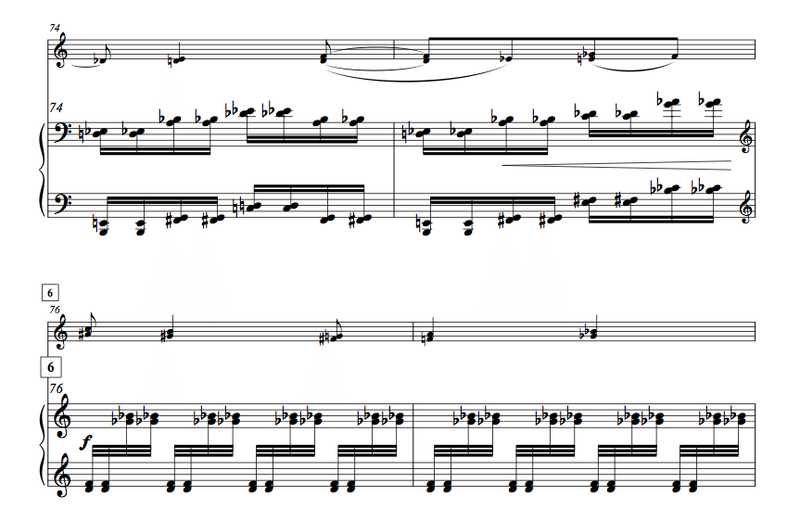

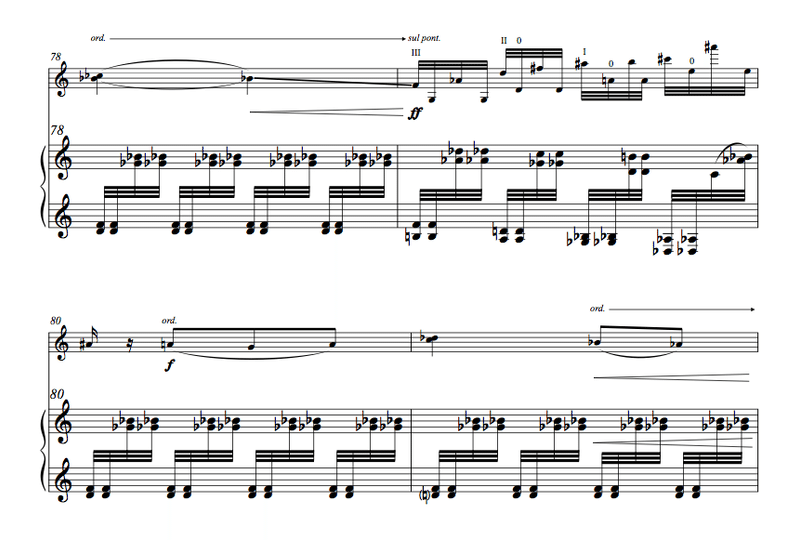

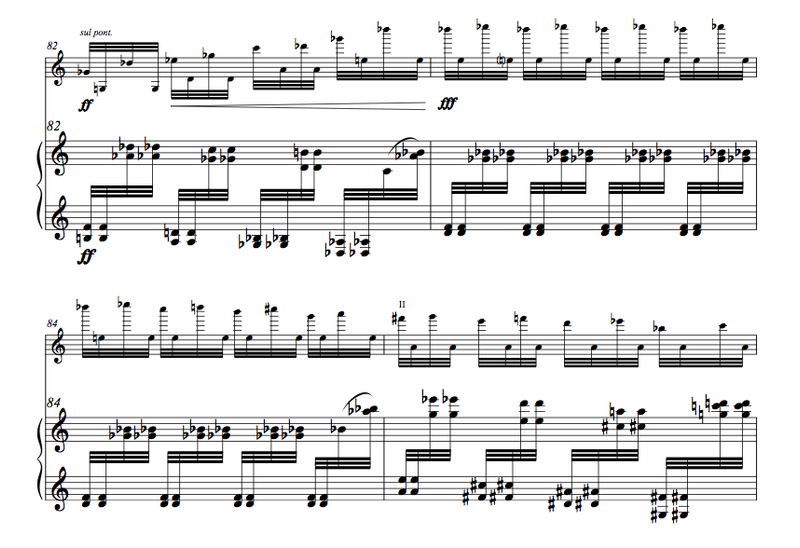

第1曲「Textura operis non Laconismum sapiat」は低音弦で走るパッセージをピアノと2オクターブに跨がるユニゾンで演奏します。ピアノはヴァイオリンの1オクターヴ下および2オクターブ下を弾きます。低音の素早いパッセージは高音に比べて発音が重く、軽快な疾走感を表現するのに最も適した音域ではありませんが、後続音に覆い被さっていくような激しい効果があります。ヴァイオリンの2オクターヴ下のピアノは、完全なユニゾンで演奏すると荒々しすぎるため、32分音符で疾走するパッセージの序数で偶数箇所に現れる音を抜いています。走りながらも音域的には停滞している冒頭ですが、5小節目で駆け上がります。ピアノは駆け上がりすぎて、到達した音からさらに1オクターヴ上がり、今度はヴァイオリンが高声部ではなく中声部になってしまいます。さらにピアノがいきなりオクターヴ飛び上がった箇所では、ヴァイオリンの32分音符2音ずつがピアノでは逆順で演奏されるので、明滅するパズルのような効果があります。その後もヴァイオリンの主導で、ほとんどユニゾンの素材から、変奏を引き出していきます。線がブレているような効果を狙っており、核となる音の周りを超特急で走りながらうろつくような書法が多く見られます。第1楽章の楽譜は記事の最後に掲載します。

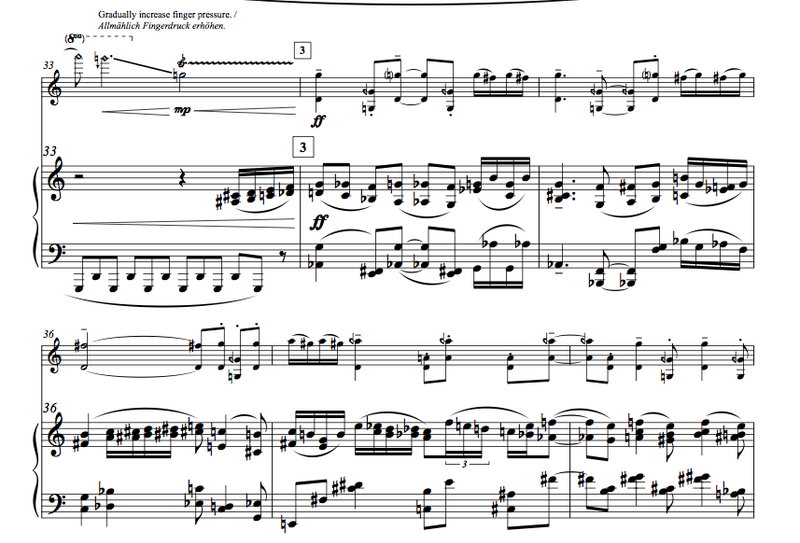

第2楽章「Harmonia alterius sit qualitatis」は、3曲中最も長く、演奏に8分かかります(全曲は15分ほど)。ヴァイオリンのピツィカートとピアノのスタッカートがやはりユニゾンでのんびり始まります(実際にはヴァイオリンは弦の振動を掌で止めてしまっているので、打楽器のような音です)。そこから、少しずつ旋律的な動きを対話のように始めていきます。ヴァイオリンの動きに反応するようにピアノも動くという感じ。1曲目と同様に似たような動きを模倣していますが、拍節のズレを活かしているので、1曲目とはかなり印象が違います。中間部からはピツィカートでなく、弓で乾いたメロディーを演奏します。ピアノは軽く和音の連打を添えるのみ。シンプルですが、15分の全体の中では必要な要素と感じています。ヴァイオリンのメロディーは次第にアルペッジョ(分散和音)へと育っていき、アルペッジョは更にグリッサンドへと変容します。ヴァイオリンが広い音域のグリッサンドを走るようになると、旋律の役割はピアノに引き継がれます。ペダルを踏みっぱなしにして低音のテトラコルド(4音からなるパターン)を延々と繰り返すピアノの波のような響きの中から、ヴァイオリンの高音よりも高い音域でピアノのメロディーがポツポツと置かれていきます。浮遊感のある不思議な音楽はさらに変奏され、激しいグリッサンドの海に向かいます。コーダのように、微分音程で小さな音程をグリッサンドするヴァイオリンと音数の少なく対話するピアノが曲を閉じます。コーダの部分では、ピアノのペダリングをかなり神経質に指定してあり、音数は少ないけれども演奏はトリッキーだったようです。

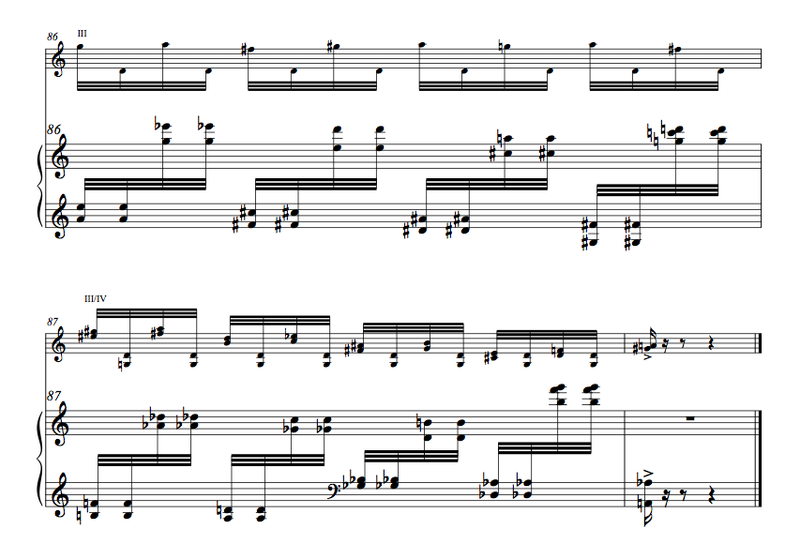

(©2020 Edition Gravis Verlag GmbH, »Motus intervallorum«、以下譜例は全て同じ)

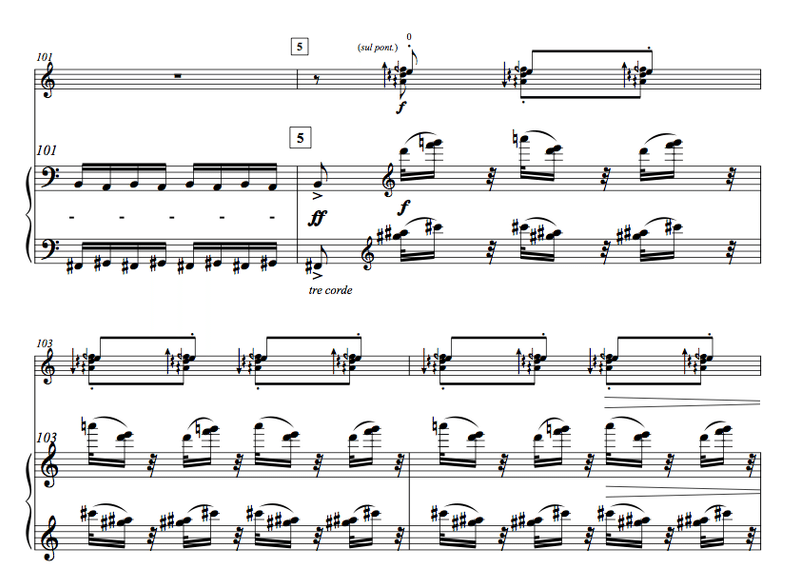

第3曲「Motus intervallorum non sit abstrusus」は東欧の民族舞曲調の曲です。ヴァイオリンは最もハッキリと旋律を奏でます。メロディー・ラインに歌謡のような節回しが付いて「歌」としての要素を強めています。その後複雑に絡むテトラコルドの箇所を経て、再び民族舞曲のように終わるという大変シンプルな構成です。

この曲のピアノ・パートは通常の鍵盤奏だけで演奏することが出来ますから、内部奏法をきらう日本のコンサート・ホールでも問題なく演奏していただくことができます。演奏は大変難しく、弾き応えがあると聞きました。山根さんと阪田さんの演奏は、初演とは思えぬほどに作品を手中に治めた、迫力ある演奏でした。演奏効果の高い作品だと思いますので、色々な演奏家に作品を育てていただけたら幸いです。

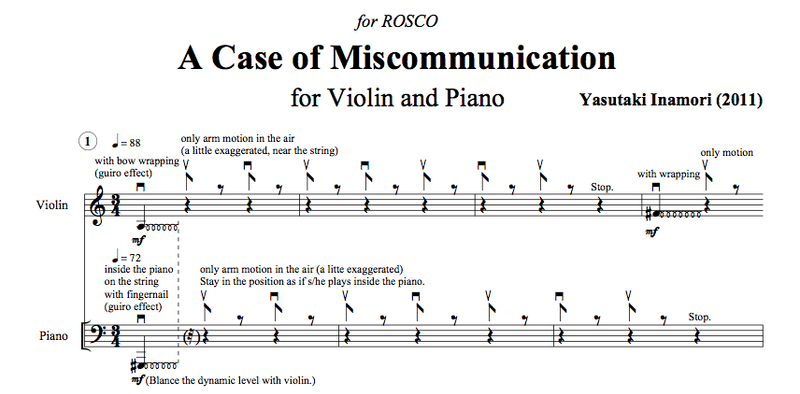

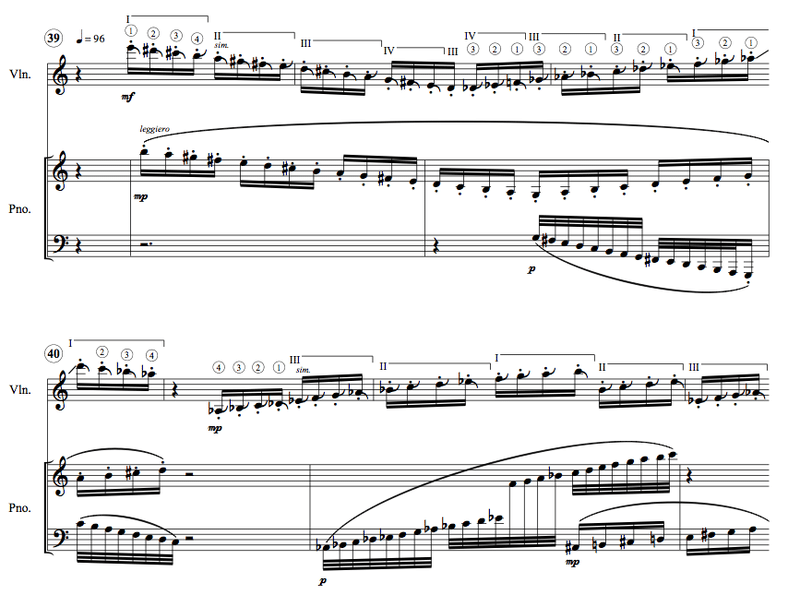

ヴァイオリンとピアノという編成のために作曲するのは、若い頃のいくつかの未発表作品を除けば2曲目です(ヴァイオリンとピアノのための未発表作品は3曲あります)。2011年に甲斐史子さんと大須賀かおりさんのデュオ「ROSCO」のために『すれちがう二人』(»A Case of Miscommunication«)という作品を作曲しました。こちらはピアノの多様な内部奏法が登場します。コンセプトも複雑で、ヴァイオリンとピアノという楽器はどちらもホルンボステル=ザックス式による楽器分類法で弦鳴楽器に属するという点に着目して作曲した作品で、実験的な内容です。私自身は『すれちがう二人』は面白いアイデアの作品で、私の作品の中でもかなり佳いものだと思っているのですが、演奏が極めて困難な割に表現は地味で、東京での初演の際の賛否両論が激しかったです。カールスルーエでドイツ初演された際には大変評判が良かったそうなのですが。賛否両論が起こることは自然ですが、賛否の否が私の耳に届くことは雑誌や新聞のレビューを除くと多くありません。否定的な意見をわざわざ届ける必要を感じるほどに作品が挑発的であったとも感じられるので、私としては嬉しいことでした。

『すれちがう二人』は、私の作曲人生の中でも最も作曲が難航した作品です。私の記憶が正しければ、この曲だけ、締め切りを過ぎて提出してしまいました(一週間ほど遅れたと思います)。その理由は、ヴァイオリンとピアノという編成が当時の私にとってとても不自由なものと感じたからです。旋律楽器とピアノという二重奏は、ロマン派時代に大変流行しました。現在でも、ロマン派の流れを汲む作曲家たちは旋律楽器とピアノの二重奏による小品をたくさん作曲しています。2011年頃の私は、演奏中に調律をいじることのできないピアノという楽器がとても不自由なものと感じていました。微分音程から現れる繊細なニュアンス、それを組み合わせることで生まれる豊かな差音等は、当時の私の響きに関する欲求からは必要なものでした。同じような理由でピアノを不自由と感じるという意見を他の作曲家からも割とよく聞きます。その上、ヴァイオリンとピアノという組み合わせは、即座に西洋音楽史上の名曲を思い起こしてしまうため、自作において十分な差別化が計れないかもしれないという恐れもありました。そのような気持ちから、とても長い時間何を書けばよいのか決心が付かず、作曲作業に入れたのが通常よりかなり遅れたのです。特殊なコンセプトに辿り着いてからは、楽しく充実した作曲ができたので、完成したものは思い入れの強い作品になりました。

(©2011 Edition Gravis Verlag GmbH, »A Case of Miscommunication«)

(『すれちがう二人』のヴァイオリンとピアノは、曲の最初から最後までテンポが違うので、小節線が合いません。各段の初めが揃うように工夫して記譜してありますが、アンサンブルの難しい作品です。)

現在の私、『モトゥス・インテルヴァロルム』を作曲した私は、『すれちがう二人』を作曲した私とはまるで別人のようです。ピアノを不自由な楽器と感じていませんし、ヴァイオリンとピアノのようなロマン派スタンダードなピアノ付き二重奏の編成を息苦しいとも感じていません。何があったということもないのですが、続けてきた年数から見えるようになったものが増えて、リラックスした筆になってきたという感じでしょうか。ピアノは、広範囲な音域を様々な組み合わせで音を出すことのできる機動力と柔軟性の高い楽器です。あらゆる二重奏編成は、一人では実現が難しい音楽を二人掛かりにすることで無限とも思える可能性の広がりを考えさせてくれるものです。ヴァイオリンとピアノのように個性が大きく異なる響きを組み合わせることでどんな奥行きが生まれるのか、想像すればするほど楽しいです。『すれちがう二人』のような実験的な作品はもう書けないかもしれないのですが、新たな興味、新たな向き合い方で、やはり今しか書けない新しい作品を書いてます。ピアノと旋律楽器の二重奏は、演奏家にとってもプログラムに組み込みやすい編成とも言えそうですし、今後は他の旋律楽器とピアノの二重奏もどんどん作曲していきたいと思っています。

以下は『モトゥス・インテルヴァロルム』の第1曲のスコアです。パート譜は掲載していません。演奏にはEdition Gravisの出版符を用いていただきたいと思います。

ここから先は

¥ 200

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。