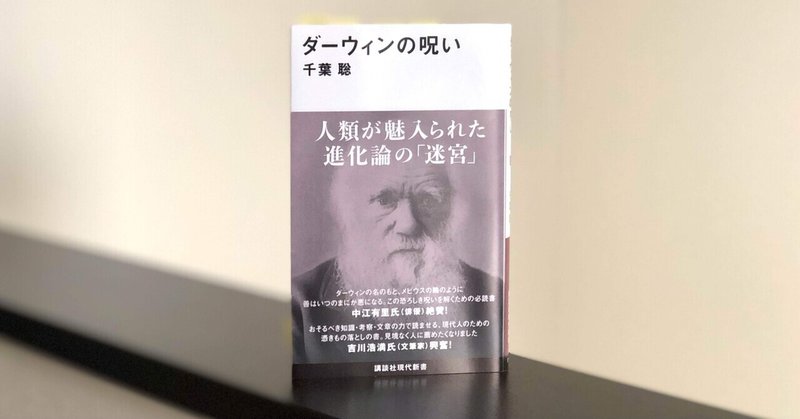

「ダーウィンの呪い」(千葉聡著、講談社現代新書)

読了日: 2024/2/27

0.はじめに

『理不尽な進化』を読み進化論や自然科学に興味を持ち、先月『利己的な遺伝子』を読みました。書店でたまたま本書に目が留まり(以前に著者の『招かれた天敵』(みすず書房、2023)を読み、とても良かったので)、購読した次第です。

本書はテーマ設定が明確であり、進化論をめぐる歴史と歪みがギュッとうまくまとめられていると思います。新書の紙幅都合もあるかと思いますが、ギュッとしすぎているとも少し感じました。

以下、記事が少し長くなりますので章立てました。また、内容に関して多くふれることもありますので、未読の方はご留意ください。

第1章~第6章では、ダーウィンへの影響背景と『種の起源』(1859)発刊からの”進化論”をめぐる論争の歴史をなぞっていきます。第7章~第11章では、"優生学"をめぐる現在までの歴史を巡ります。(終章)第12章では、著者の"優生学"に対する生態学、科学と携わる人間のありようを逡巡します。

「進歩する」を意味する"進化せよ"、「生き残りたければ、努力して戦いに勝て」を意味する "生存闘争と適者生存"、「これは自然の事実から導かれた人間社会も支配する規範だから、不満を言ったり逆らったりしても無駄だ」を意味する "ダーウィンがそう言ってる"である。それぞれ「進化の呪い」、「闘争の呪い」、「ダーウィンの呪い」と名付けたい。

Ⅰ ”進化論”をめぐる論争の歴史

Ⅰ-1.『種の起源』の背景

「進化」(evolution)という言葉は「展開する、繰り広げる」という原義を含むため、方向性をもたない自然選択を主張したいダーウィンは「変化」(transmutation)という言葉を使用していたが、のちにevolutionも使用するようになりました。社会一般では、evolutionを「進化」とともに「進歩」とも理解されるようになってきており、これが後世に「進化」≒「進歩」と解釈されるようになる伏線となっていたようです。

19世紀はまだ神学的思考背景をもつ学者が多く、祖父のエラズマス・ダーウィンも「進化理神論」を推す学者の一人でした。

英経済学者トマス・ロバート・マルサス(1766-1834)の人間の欲望により人口は指数関数的に増加する。そして貧困層や下層階級の人々が貧困により餓死する。この”生存闘争”により人口増加・現象のサイクルが無限に続くとみなしていた。ダーウィンは「生存闘争」という言葉を自身の理論とぴったり適合しないが、自然選択を説明するために比喩として”わかりやすい”ために導入した。

1809年(ダーウィンの生まれた年)にジャン=バティスト・ラマルクが「親が環境に応答して獲得した性質が次世代に先天的な性質となって伝わる」(獲得形質の遺伝)という理論をすでに展開していました。つまり、進化に関する論考はダーウィンが最初というわけでは全くありません。

Ⅰ-2.自然選択か獲得形質か

アウグスト・ヴァイスマンは自然選択を推し(トマス・ヘンリー・ハクスリー、レイ・ランケスターも同調)、ハーバード・スペンサーはラマルクの形質遺伝を推し、この間で論争となりました。

ダーウィンの主張は、「…どんな原因で生じたどんなわずかな変異でも、ほかの生物や周囲の自然との無限に複雑な関係の中で、その変異が何かの種の個体にとって少しでも有益であれば、その個体の生存につながる。そしてその変異がその個体の子孫に受け継がれるのが普通である。さらにその子孫も生き残る可能性が高くなる。なぜなら、どんな種でも、定期的に生まれる多くの個体のうち、ごくわずかしか生き残らないからである。この、わずかな変異でも、有用であれば保存されるという原理を、私は『自然選択』と呼んでいる。それは、人間による選択の力との関係を示すためである」(本書p.12~p.14)

ダーウィンは後年、獲得形質について一部取り入れるようになったようですが、あくまで自然選択に拘った点に揺らぎはなかったようです。

Ⅰ-3.”メンデル派”と”生物測定学派”

生物進化はいかなる要因で引き起こされるのかを巡って、自然選択とその連続的変化<生物測定学派>(ウェルドン、ピアソン)と、大突然変異とそれによる飛躍的変化<メンデル派>(ベイトソン)の間で論争が行われました。

この間の論争は決着しなかったがウェルドンが急逝したため、メンデル派優勢にしばらく傾きました。

その後(22年後)、ロナルド・フィッシャーにより1916年に論文が投稿されたものの(1918年王立協会紀要にて受理)、1960年代にようやく進化が理解され、生物測定学とメンデル派の統合に成功しました。この理論が現代進化学の基礎となり、量的遺伝学、ゲノムワイド関連分析の研究に貢献しました。

Ⅰ-4.用語についての省察

[natural selection]を本書では「自然選択」と訳されます。ダーウィン関連書や進化論関連書では「自然淘汰」と訳される場合もありますが、明確ではありませんが淘汰ではなく選択とする著者の意図がある元の察せられます。

(『理不尽な進化』(吉川浩満著、朝日出版社、2014)では「自然淘汰」を使用していますが、その理由を以下のように説明されています。「(…)これはジャーナリストでドーキンスの翻訳者でもある垂水雄二の提言にならったものだ。本来の"natural selection"には、「悪しきものを取り除く」とともに「良いものを選び取る」という働きがある。日本語の「選択」には「良いものを選び取る」という意味しかないが、「淘汰」はその両方の意味を含むため、訳語としては「自然淘汰」が適切であろう、(…)とくに強いこだわりがあるわけではないが、本書もそれに従った。(p.31-32))ダーウィニズム:エラズマス・ダーウィン(チャールズ・ダーウィンの祖父)の進化説を指す(サミュエル・バトラー著作による、本書p.131)。1860年にハクスリーが最初に使用した(本書p.75)。

ネオ・ダーウィニズム:自然選択説支持者、獲得形質遺伝の完全否定(1894年リバティ・ベイリーがヴァイスマンをネオ・ダーウィニズムと呼んだ、本書p.131)

ネオ・ラマルキズム:ラマルク説支持者、自然選択を否定はしない

Ⅰ-5.人物相関図

Ⅱ 優生学を巡る歴史~現在

「最も強いものが生き残るのではない。最も賢いものが生き残るのでもない。唯一言い残るのは変化できるものである」は、さもダーウィンの言葉と理解されそうですが、これはダーウィンの言葉ではなく、経営学者レオン・C・メギンソンが『種の起源』からの引用として自身の論文に記した文章だそうです。これはロシアの博物学者カール・ケスラを経由してロシアの革命家ピョートル・クロポトキンの『相互扶助論』から援用されたものだったそうです。

相互扶助という利他的な道徳心は、進化の過程ではぐくまれるのか?このような問いと思考が基底となり、全体主義化が進む列強で優生学が活用されるようになっていきました。

先に記した多くの学者等も優生学に傾倒する思想の持ち主であって、そのあたりも「ダーウィンの呪い」と結びつくところに感じます。

イギリスでは立法化されませんでしたが、アメリカでは不妊手術が立法化され約7万に対して不妊手術が実行されたそうです。日本でも優生保護法について係争中であり、ハンセン病患者の隔離政策も忘れられるべき事柄ではありません。

ホロコーストは、アメリカでの立法と不妊手術の実行をもとにナチスのもとで行われたとのことです。

現代のゲノム編集技術の発展に伴い”できること”は拡大していくことでしょう。また、以前ほどではないにしろ学歴社会というか、優秀な人材を求める社会傾向は大筋では変わらないと思います。道徳や倫理がいかなるものか/どうあるべきかは難しいですが、”より良くありたい”と願うのは一般的な人間の性のようにも感じます。

特定の目標(あるいは目的)を念頭に置く「進歩」ではなく、方向性をもたない偶然の積み重ね(長い長い時間の積み重ね)は、ダーウィンの自然選択による説がもっとも公平な気がしますが、人間社会の実際ではそのようにならないとも思います。現実社会の目的志向は決して悪いものではありませんから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?