宇宙うさぎの灰色ニーカ

天気の話でもするかい、とそれが笑った。

これから人間と一緒に一仕事することになる、人間とは随分かたちの違うそれは、口のなかにうまいことパスタを巻いたフォークを突っ込みながら、イートインの席を共にする人間から視線を外し、もう一度己の手元の皿に持ってあるパスタを、くるくるとフォークに巻きつけはじめた。

「それが地球式の雑談の入り口なんだろう?」

「はぁ」

人間が肯定とも否定ともつかない応えを返したのは判ったのだろう。それはまるで片眉を上げたような表情をした。

「僕の思い違いだったかな。だとしたら失礼した。……プールの中で飼っているウカレマリモの話から入ったほうがいいだろうか?」

「ああ、いえ。……そうですね、人間は、無意味に天気の話をする……かもしれません」

「そうか。よかった。僕のウカレマリモはなかなか可愛く育たなかったから。実はこの前、草鮫の餌にしてしまったところなんだ」

「クサザメ?」

「……まあそれはいいんだ。彼女の話をするのは僕も悲しい。天気の話をしよう。今日は晴れているね」

人間は、それへの切り返しに悩んだ。宇宙というものに「晴れ」とか「曇り」とか「雨」という天気の概念があるということが、いまいち把握できていなかったからだ。「波が強い」日があるというのは、人間にもわかるのだが。――ちなみに「波が強い」のは、風が強い、ようなものだ。

「今日は……晴れてるんですか?」

だからそんな間抜けな返しをすることになったのだが、それは人間の反応を気に入ったようだった。パスタを飲み込んだ後、雰囲気がにんまりとしたのが判ったから、人間は多少なりほっとする。

「ふふ、そうとも。うん、なるほど、なかなかいいな、天気の話は。無意味だなんてとんでもない。目の前の誰かと共通の認識ができているのかの確認作業だ。僕は雨の日を晴れていると言う飛行士と一緒にフライトなんてしたくないしね」

「すみません」

「どうして謝るんだ」

それは多少驚いたように、エレベーターのドアのような瞼を開閉して人間を見つめた。人間は言い淀んだが、改めて口を開く。

「地球人は宇宙に出て、まだ年月が浅くて。宇宙の天気は『波』が強いか弱いか、それとも『無波』なのか――それくらいしか判断がつかないんです」

人間の話を興味深そうに聞いていたそれは、小刻みに頷いていた。相槌なのだろう。こういった反応は、どの宇宙生命体も似ているな、と人間は思った。

「はぁ、なるほど。新人教育か。こりゃあ思ったよりもやりがいのある仕事だな」

脳の後ろに直接聞こえてくるようなそれの声に、思わずすみませんともう一度漏らした人間に、それはやはり笑ったようだった。

「謝ることはないさ。我が社に迎える最初の地球人飛行士の教育係。うん、いい響きだ。悪くない。このパスタも食べるかい? 最後の一口だよ」

ぐるぐるとフォークに巻いた、スパゲッティ・アル・ネーロ・ディ・セッピアにも似たパスタを、不意にそれは人間の前ににゅっと突き出したが、人間は丁重に断った。

気分を害した様子もなく、それは再び己の口にフォークを突っ込んで食事を終える。

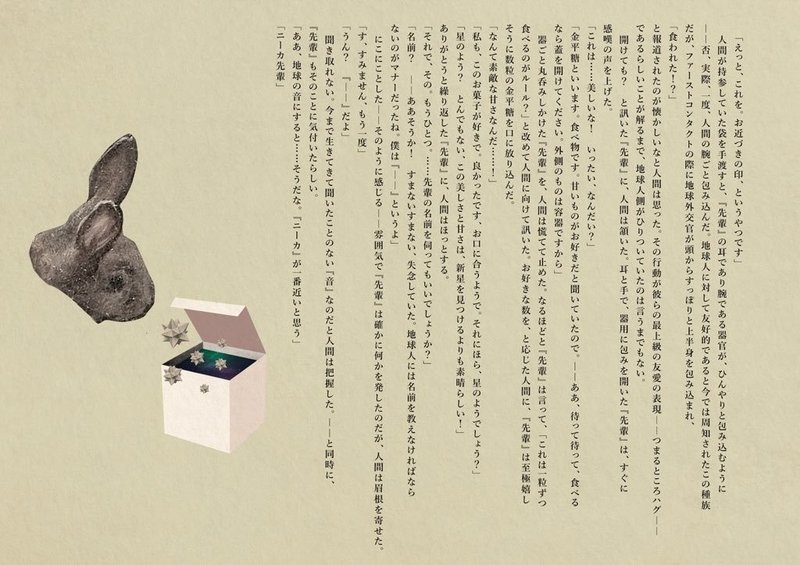

人間は改めて、まじまじと、ナプキンで口元を拭っているそれを観察した。もちもちとした求肥のような灰色の肌。微細な毛が生えているようにも見える艶やかさだが、実のところ毛は生えていない。地球の『うさぎ』をデフォルメしたような姿だが、彼らは時折三足歩行になる。『うさぎ』でいう尾の部分が、必要なときにバランスをとる足として扱われているのだ。耳は個体によって様々な形をしており、今、人間の眼の前にいるそれは、比較的「ぴんと立った」耳の形をしていた。先日、『垂れ耳』らしい別の個体を眺めていたら、ハラスメントだと叱られたことを人間は思い出したので、慌ててそれの耳からは視線を外した。その動作が不自然にならないように、流れるように用意していた袋を手に取る。

「あの、先輩。……地球人的には、特にその中の日本人には、初めての挨拶をするとき、実は天気の話以外にも、よく行うことがもうひとつふたつ、ありまして」

「ほう! あんなに小さな星なのに地域差があるのか! ――っと、ああ、すまない。君の生まれた星を悪く言うつもりはないんだ。本当にすまない」

それでも人間が何をしてくれるつもりなのか気になる、と言った感情がまるで隠せていない『先輩』は、人間が知る人間の子供のようだった。

「えっと、これを。お近づきの印、というやつです」

人間が持参していた袋を手渡すと、『先輩』の耳であり腕である器官が、ひんやりと包み込むように――否、実際、一度、人間の腕ごと包み込んだ。地球人に対して友好的であると今では周知されたこの種族だが、ファーストコンタクトの際に地球外交官が頭からすっぽりと上半身を包み込まれ、「食われた!?」と報道されたのが懐かしいなと人間は思った。その行動が彼らの最上級の友愛の表現――つまるところハグ――であるらしいことが解るまで、地球人側がひりついていたのは言うまでもない。

開けても? と訊いた『先輩』に、人間は頷いた。耳と手で、器用に包みを開いた『先輩』は、すぐに感嘆の声を上げた。

「これは……美しいな! いったい、なんだい?」

「金平糖といいます。食べ物です。甘いものがお好きだと聞いていたので。――ああ、待って待って、食べるなら蓋を開けてください。外側のものは容器ですから」

器ごと丸呑みしかけた『先輩』を、人間は慌てて止めた。なるほどと『先輩』は言って、「これは一粒ずつ食べるのがルール?」と改めて人間に向けて訊いた。お好きな数を、と応じた人間に、『先輩』は至極嬉しそうに数粒の金平糖を口に放り込んだ。

「なんて素敵な甘さなんだ……!」

「私も、このお菓子が好きで。良かったです、お口に合うようで。それにほら、星のようでしょう?」

「星のよう? とんでもない、この美しさと甘さは、新星を見つけるよりも素晴らしい!」

ありがとうと繰り返した『先輩』に、人間はほっとする。

「それで、その。もうひとつ。……先輩の名前を伺ってもいいでしょうか?」

「名前? ――ああそうか! すまないすまない、失念していた。地球人には名前を教えなければならないのがマナーだったね。僕は『――』というよ」

にこにことした――そのように感じる――雰囲気で『先輩』は確かに何かを発したのだが、人間は眉根を寄せた。

「す、すみません、もう一度」

「うん? 『――』だよ」

聞き取れない。今まで生きてきて聞いたことのない『音』なのだと人間は把握した。――と同時に、『先輩』もそのことに気付いたらしい。

「ああ、地球の音にすると……そうだな。『ニーカ』が一番近いと思う」

「ニーカ先輩」

「ふふふ。ああ、そうだ。ニーカだ。よろしく、僕のはじめての、地球人の後輩。……ああ、待てよ、そうだ。この場合は僕も君に名前を訪ねても……その、失礼にはならないんだったかな?」

「もちろんです」

では改めて教えておくれ、と『先輩』が言ったので、人間は癖のように背筋を正した。

「タチバナといいます」

名乗り、胸を張った人間に対して――困った雰囲気になったのは、今度は『先輩』のほうだった。

「……なんて? すまない、僕らの星でいうと……どの発音に近いのだろうか」

「……先輩の星の、音、ですか」

人間も――タチバナも困ってしまう。宇宙の公用言語はある程度学んできたが、各種族の星の『音』までは、さすがに頭に詰め込めていない。

「君の名前を呼ぶには、僕にはどうやらもう少し時間がいるようだ。それでも君は僕を『ニーカ』と呼んでおくれ。是非とも!」

そう言って『ニーカ』は、タチバナにも分かるように笑った。

それから「行こうか」と『ニーカ』がイートインの席を立ったので、タチバナも慌てて後を追う。タチバナが膜のような防護服をコートのように羽織る動作だけは、『ニーカ』は興味深そうに眺めていた。

「随分と重そうな防護服だな」

「……これでも、地球人としてはかなり進歩させてきた技術なんですよ」

「……そうなのか? 失礼ながら、コンペイトウのほうがよほど素晴らしいものに思えるよ」

言いながら、『ニーカ』は外に続く扉を踏んだ。無音が爆風のように押し寄せてくる。タチバナはその圧迫感に、一瞬だけ目を細めた。

「うん、やっぱりいい天気だ」

灰色の『ニーカ』が笑うように言った。

タチバナの眼前の真っ暗闇は――それでも晴れているらしい。

宇宙には、波が吹いている。

了(2019/08/11)

*2019年にデザイナーのT.Fさん(@tfgallery1001)と合作させていただいた小噺になります。その節はありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?