見えない貧困

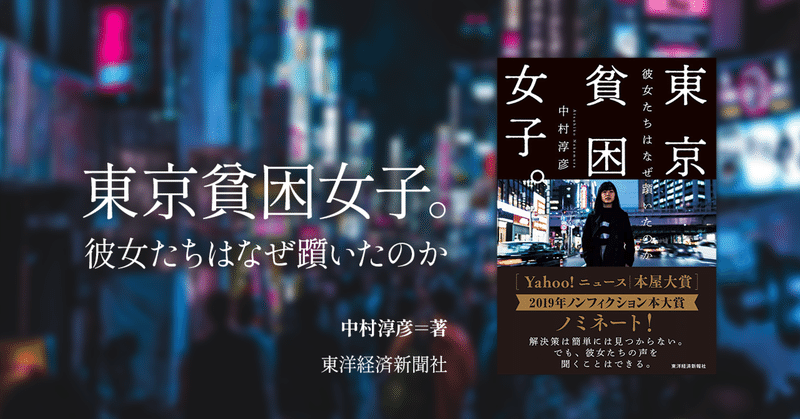

【書評】『東京貧困女子。──彼女たちはなぜ躓いたのか』中村淳彦=著/東洋経済新聞社

𝑡𝑒𝑥𝑡. 養老まにあっくす

薄々知ってはいたが、いざ直視するとつらかった。心をえぐられるような話だ。著者はいわゆる「カラダを売る」ことを職業とする女性たちを20年以上にわたって取材してきたライターである。その著者が、2011年ごろからある異変に気づき始めた。それは、学費が払えなかったり、奨学金という名の借金を返済するために、望まぬ形で身売りする女性が目立ってきたことである。

「あなたはどうやって大学に行っていますか?」これを交通手段の話だと思う人は、恵まれた人である。つまり、お金の心配がない。昭和の空気を吸って育った人には想像がつかないかもしれないが、いまの親世代には、子供の学費を出せる余裕がないことも別段珍しくない。しかも、少子化で学費は年々上がりつつある。国立大学の学費は、この半世紀で40倍以上も上がった。学費が無理なのだから、当然仕送りも期待できない。入学金だけは何とかできたとしても、なけなしのバイト代は月々の生活費であっという間に消える。(レジャーランドと言われたかつてと違い、いまの大学は出席も厳しく学生は忙しい。必要なお金を稼ぐための時間もないのだ。)そして、半年ごとに50万の納入金を迫られる重圧。

奨学金を頼っている人はもっと悲惨だ。念のために付け加えておくと、奨学金制度は2004年に政府の「テコ入れ」によって日本育英会が廃止され、利子で利益を上げる「金融ビジネス」に変わった。学生は支給で学費を払えたとしても、卒業と同時に600万円の借金生活が始まる。いまどき新卒の初任給なんて、20万貰えればいい方だろう。そこから毎月2〜3万返済して、完済するのは42歳。「節約してコツコツ返せば何とかなるでしょ。」「学費を自分で出すのは当然。本気で勉強するとはそういうこと。」そう上から目線でものが言えるのは、お金で苦労したことがない人である。そもそも、高校を卒業したばかりの生徒に、自分が社会人になったときの年収などわかるわけがない。それでも「自己責任」などと言えるだろうか。奨学金に加入している学生は、学生全体の半数にも上る。キャンパスはもはや、楽しい青春などとは無縁な貧困の巣窟だ。二十歳そこそこの年齢で、毎月お金が足りないという切迫感にさらされ続ければ、正常な判断もできなくなってしまう。性産業に飲み込まれてしまう女性たちの多くは、そのようにして「堕ちて」いった人々なのである。

このように書くと、「そういうのはごく一部」とか「自分の周りにはそんな人はいない」と反論する方がいる。そうではない。彼女たちは違うレイヤーで生きているのだ。高学歴の人が何らかの事情で最下層に落ちたとき、もっとも耐え難いのは労働ではなく、パチンコと風俗の話しかできない人たちとの付き合いだという。逆に彼らからしてみれば、子育てとゴルフのスコアしか話題のない人たちなど、会いたくもないであろう。お互いがお互いを避けているから、「そういう人たちはいない」ように見えてしまうのである。

もちろん貧困は、女子だけに限った話ではない。男子の場合でも話は同じだ。ホストやキャッチ、下手をすると特殊詐欺の片棒を担いだりしている場合もある。本書では著者がたまたま風俗業界を取材対象としてきたために、氷山の一角として女子の貧困がクローズアップされているが、生活苦ゆえにに社会から「容認」されていない生活手段に走らざるを得ない若者は、いまも増え続けている。このまま行くと、どうなるのか。「どうにもならない。もう流れができてしまっている。われわれが一票を投じて選んだ国の統治者が、意思を持って選択した道なのだから。」著者の言葉が重くのしかかる。この国は本当にどうなってしまうのだろうか。

養老先生に貢ぐので、面白いと思ったらサポートしてください!