「青天を衝け」の水戸藩に思うこと【歴史】

こんにちは。先週の日曜日,14日から大河ドラマ『青天を衝け』が始まりましたね。「近代日本経済の父」と呼ばれた渋沢栄一の一生を描いたもので,第一話では好奇心旺盛な栄一の幼少期が印象的でした。

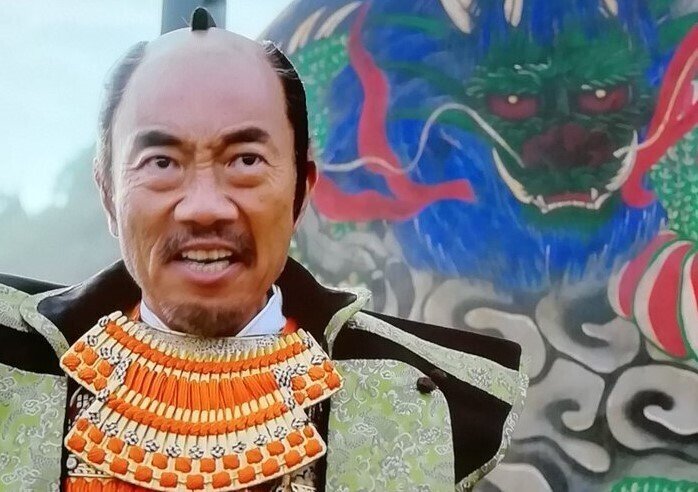

さて,その第一話でも登場した水戸家の人々。特に,水戸藩主の徳川斉昭役,竹中直人さんの演技は圧巻でした。

今日は,そんな徳川斉昭のエピソードや,水戸藩が抱えていた「コンプレックス」をまとめていこうと思います。

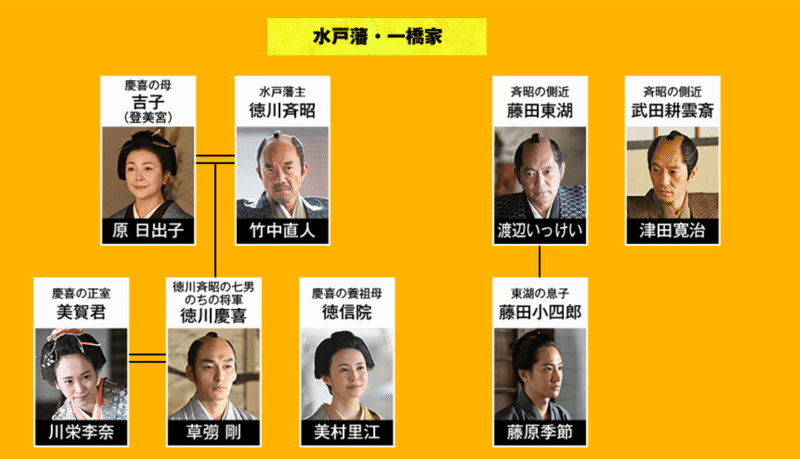

ドラマでのキャスト

『青天を衝け』では,栄一の人生に大きく関わってくる水戸藩の人々が登場します。

NHKの公式ホームページによると,

水戸藩主・徳川斉昭を竹中直人さん,息子であり最後の将軍になる徳川慶喜を草彅剛さんが演じられています。

「烈公」と呼ばれた徳川斉昭

第9代の水戸藩主・斉昭は「弘道館」という藩校を作って人材育成をしたり,国防のために蝦夷地(北海道)開拓や大船の建設を幕府に求めたり,はたまた女性関係が奔放で幕府の大奥から嫌われていたり・・・とにかく飛びぬけたエピソードが多い人でした。死後には「烈公」の諡号が贈られています。

そんな斉昭は37人の子どもを作っていて(当時は本当に「作る」という感覚だったと思います),男子は早い順に鶴千代麿,二郎麿,三郎麿・・・と幼名がつけられました。

11人目からは「10本の指に余る」ということで余一麿,余二麿・・・としています。

おいおい,そんなテキトーなの!?と思われるかもしれませんが,子どもが無事に成人をむかえる確率が低かった当時では,こうした幼名のつけ方は当たり前だったのかもしれませんね。

この中で,斉昭のお眼鏡にかなったのが「家康公以来の天才」といわれた七郎麿,後の徳川慶喜です。

御三家としての水戸藩

ここで,「そもそも水戸藩ってどういう立ち位置なの?」という疑問が浮かんできます。

もともと水戸藩は家康が自分の息子たちを任命して作った「御三家」のひとつで,徳川将軍家の最も近い親戚に当たります。御三家の創設に当たり,家康は以下のルールを作りました。

①徳川将軍家に子ができない場合は,尾張家か紀州家から養子を出すこと。

②もし幕府と朝廷の間で対立が起きたとき,水戸家は徳川の血を残すために朝廷側に味方すること。

尾張と紀州には将軍家の存続を,水戸には徳川の血の存続という役割を担わせた,いわば家康の「リスクマネジメント」です。

水戸家のコンプレックス

御三家の中でも,水戸は格下の扱いでした。

水戸家だけは将軍の跡継ぎに関われないこと,石高(領地)が尾張62万石,紀州56万石に比べて極端に低いこと(水戸は35万石)・・・などです。

譜代(将軍の家臣)の彦根藩(井伊)も35万石なので,石高で並ばれています。

このあたりに「水戸家のコンプレックス」があって,『青天を衝け』第一話で斉昭が「ついにこの水戸から将軍が出るぞ!!」と大喜びしていたのも納得ですね。

(水戸家から直接将軍家に行けないので,慶喜はいったん一橋家の養子になります)

尊王思想

そんな水戸家でしたが,官位は「権中納言」で,井伊家よりも圧倒的に上でした。

江戸城の席次は官位の順で,水戸家のプライドは官位が支えていました。

官位は誰からもらうものか。天皇ですね。

幕末,天皇・朝廷を重んじる「尊王思想」が水戸藩の行動理念になったのは偶然でも何でもなく,自然なものだったと言えそうです。

今後,『青天を衝け』でどのように幕末の動乱,政治,人間模様を描いていくのか楽しみですね。

お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?