アルツハイマー病に繋がる歯周病の治し方

30代になったら歯周病のケアを始めましょう。国民の8割は歯周病や予備軍に入るくらいありふれた病気でありながら、歯を失う第一の原因が歯周病であるくらいインパクトの強い病気です。

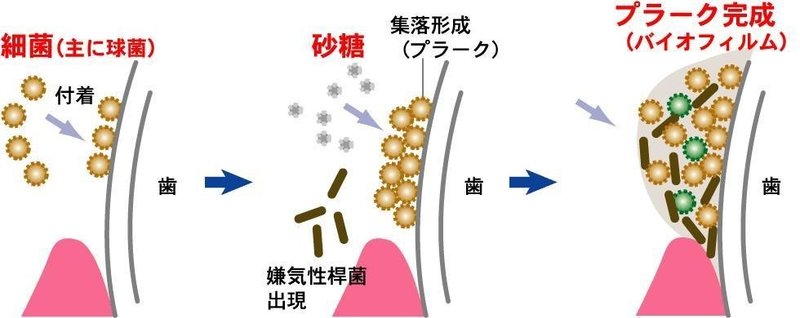

歯周病の進行は見た目としては単純です。歯肉に付着した汚れが(細菌の塊である)プラークを形成し炎症を引き起こしていきます。(*1)。歯肉内に炎症が止まっている場合は歯肉炎と呼び、周囲の組織を侵し始めると歯周炎と呼びます。

口腔内には700種類以上の常在菌が存在し、その豊富な菌と豊富な血流の組み合わせによって全身の疾患が引き起こされます。炎症性物質が血流に乗って回ってしまうことと、菌自体も血流に乗ってしまうことで様々な全身性疾患が引き起こされます。特に菌の中でも菌 Porphyromonas gingivalis(ジンジバリス菌)が最悪で、この菌が産生するgingipains(ジンジパイン)という毒素(プロテアーゼ)がその菌と共に全身に悪さをします。(*3)(*4)

炎症性物質や菌、毒素が血流に乗って供給され続けるため歯周病が多くの疾患を引き起こしたり、悪化させたりする事がわかっています。アルツハイマー病、冠動脈疾患、糖尿病、関節リウマチ、膵臓癌、慢性腎疾患、低体重児・早産と関連が報告されているものだけでも、歯周病は全身疾患のトリガーになり得る事がわかります。(*4)

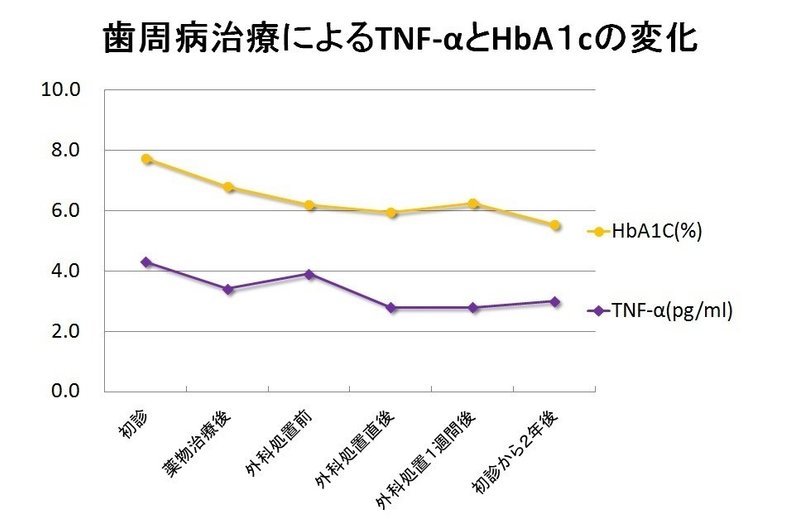

例えば糖尿病の患者さんの治療をする事で炎症性物質(ここで測定しているのはTNFーα)が低下し、糖尿病の重症度の指標でもあるHbA1cの値が低下している事が示されています(*5)(*6)

歯周病の治療とメンテナンス

歯周病の治療は考え方は簡単です。「プラークを除去する」だけです。

プラークの形成と進行は以下のように進みます。口腔内にいる常在菌が、口に入ってくる砂糖を栄養にしてプラークを形成します。そこに主に毒性の強い嫌気性菌も入り込むことによってプラークが完成し、その後カルシウムが沈着し歯石隣、強固に細菌(特にP.g.菌)が繁殖し組織を壊してしまいます。

予防の大事な2ステップ

1.歯科で歯石を除去する

歯科は病気(歯周病)になる前に行く場所です。歯周病を予防することには歯石を取り除く事が先決です。これはいくら頑張っても歯ブラシ程度では取れないため歯科で除去してもらう事が大事です。

2、フロスを使う

日本人が口臭が多い原因の一つがこのフロスを使わない事だと推測されます。歯科で歯石を除去した後はプラークコントロールが必要になりますが、歯ブラシだけでは歯間の垢は溜まったままですので、プラークが形成され口臭の原因、歯周病の原因になってしまいます。フロスを使う事は簡単ですので日々の手入れの一つにすると良いでしょう。(*7)

引用

(*1)国立国際医療研究センター、糖尿病情報センター

歯周病と糖尿病の深い関係

http://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/070/040/01.html

(*2)Periodontal Disease: A Risk Factor for Diabetes and Cardiovascular Disease

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30897827/?

(*3)歯周病とジンジパイン

https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj/122/1/122_1_37/_pdf/-char/ja

(*4)歯周病と全身疾患の関連口腔細菌による腸内細菌叢への影響

https://katosei.jsbba.or.jp/view_html.php?aid=648

(*5)日本臨床歯周病学会:歯のメインテナンス

https://www.jacp.net/sp/perio/effect/

(*6)日本口腔保健協会:糖尿病と口腔保健

https://jfohp.or.jp/pickup/?p=807

(*7)ライオン:クリニカ

https://clinica.lion.co.jp/yobou/shikou-otoseru/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?